水使用の現況

水資源の利用状況については、水使用形態の区分により示している。

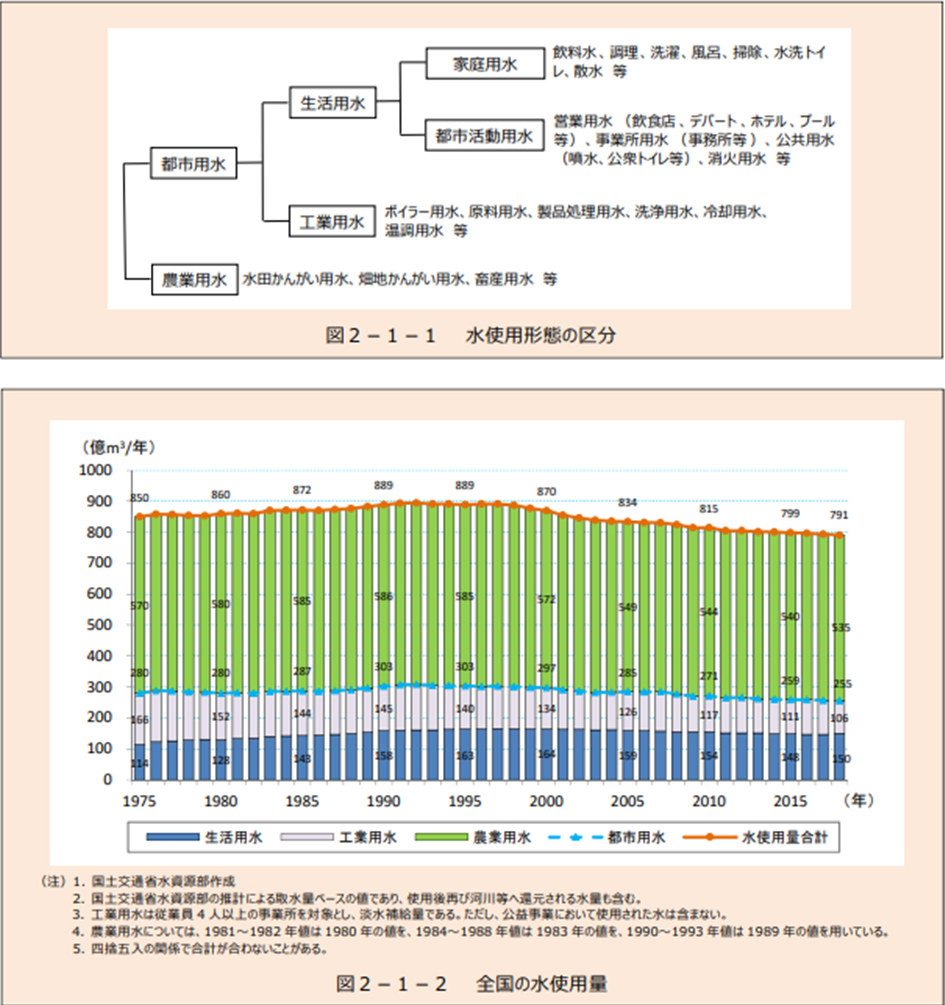

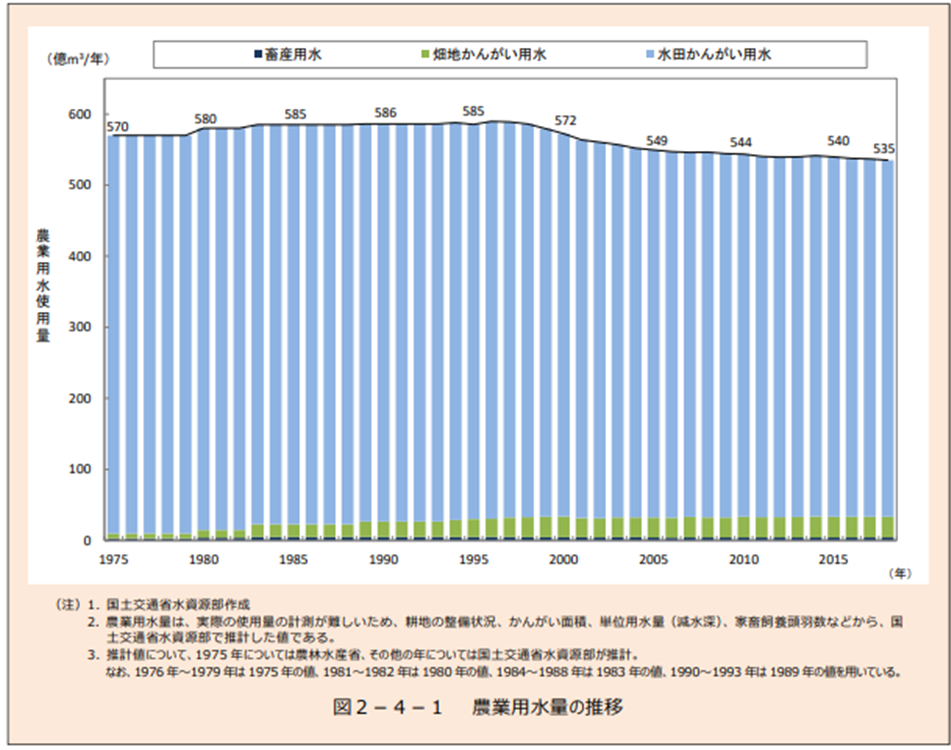

平成 30 年(2018 年)における全国の水使用量(取水量ベース。以下同じ。)は、合計で約 800 億㎥/年であり、用途別にみると、生活用水と工業用水の合計である都市用水が約 255億㎥/年、農業用水が約 535 億㎥/年である。

工業用水(ただし、従業者 30 人以上の事業所を対象。)の淡水補給量と生活用水(ただし、上水道事業と用水供給事業の取水量を対象。)とで示す都市用水使用量については、昭和 40年(1965 年)以降増加してきたが、社会・経済状況等を反映して平成5年(1993 年)以降は緩やかに減少し、近年はほぼ横ばい傾向にある。

生活用水

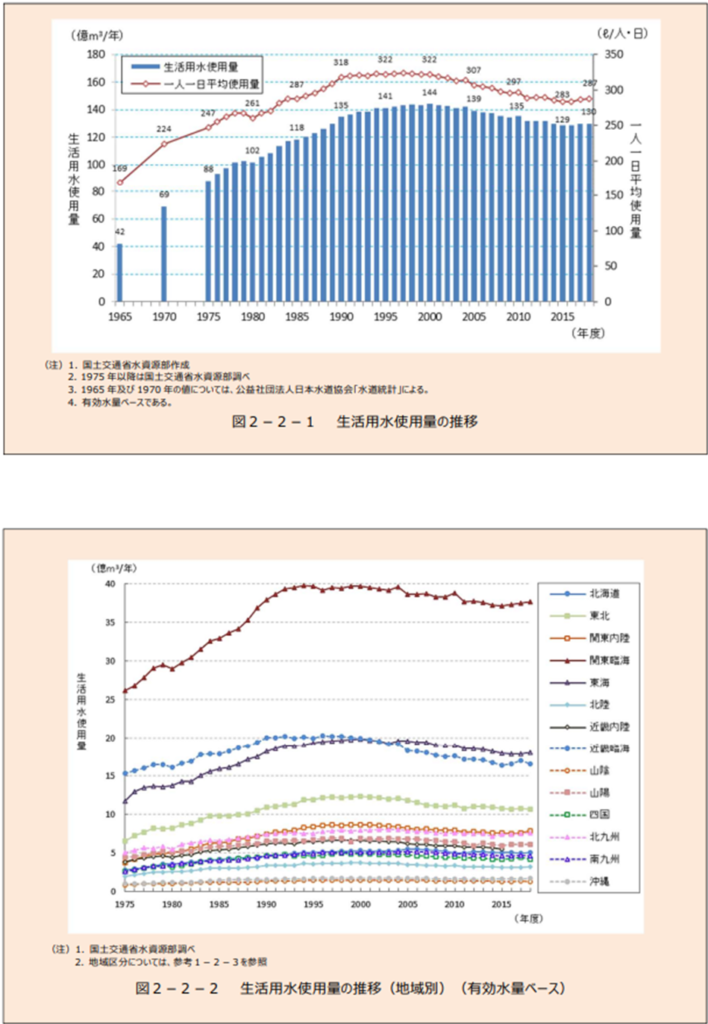

平成 30 年度(2018 年度)における生活用水使用量は、取水量ベースで約 149.6 億m3/年(前年比 2.3%増)、有効水量ベースで約 129.8 億m3/年(前年比±0.0%)となっている。生活用水使用量は、平成 10 年頃(1998 年頃)をピークに緩やかな減少傾向にある。

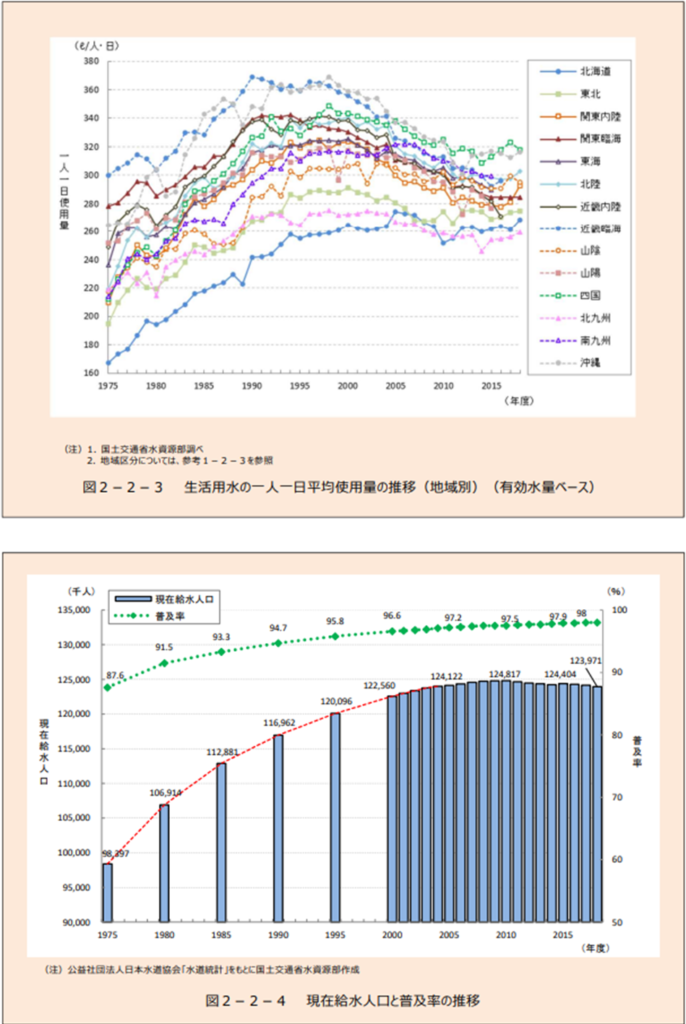

生活用水は、水道により供給される水の大部分を占めているが、水道は昭和 30 年代前半(1950 年代中頃)から 40 年代後半(1970 年代前半)にかけて急速に普及し、53 年(1978年)には水道普及率が 90%を超えた。なお、平成 30 年度末(2018 年度末)の水道普及率は98.0%、給水人口は約1億 2,397 万人である。

生活用水は、家庭用水と都市活動用水に大別される(図2-1-1)。家庭用水は、一般家庭の飲料水、調理、洗濯、風呂、掃除、水洗トイレ、散水などに用いる水である。また、都市活動用水は、飲食店、デパート、ホテル等の営業用水、事業所用水、公園の噴水や公衆トイレなどに用いる公共用水などが含まれる。

生活用水使用量を給水人口で除した一人一日平均使用量(都市活動用水を含む)は、平成30 年度(2018 年度)において有効水量ベースで 287ℓ/人・日(前年比 0.2%増)となっており、近年はおおむね横ばい傾向にある。地域別にみると、最高が四国の 318ℓ/人・日、最低が北九州の 260ℓ/人・日となっている。

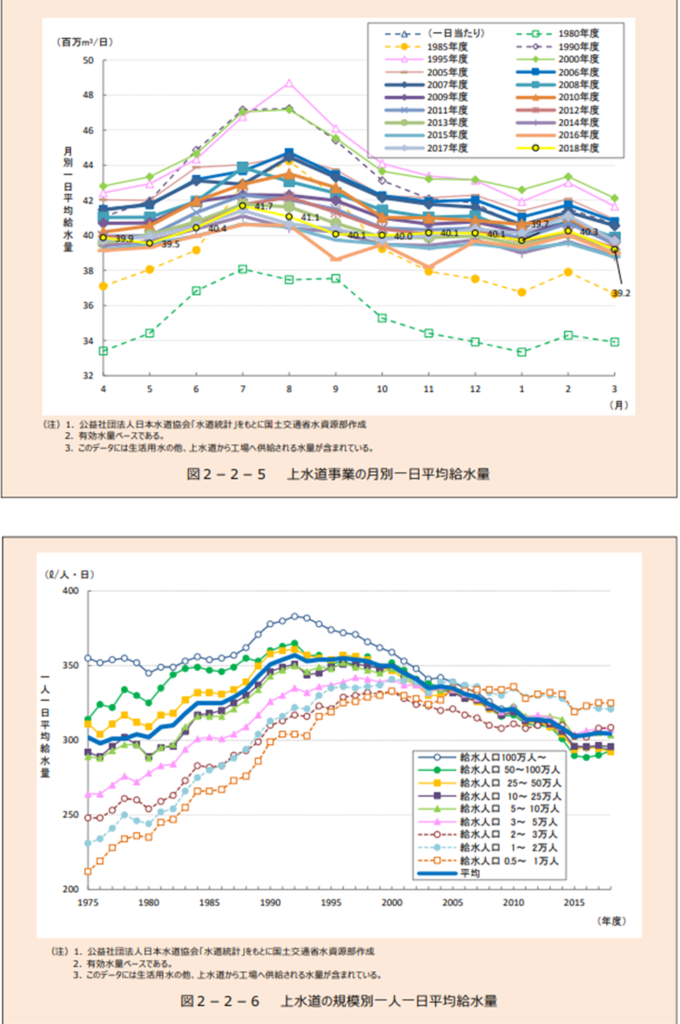

上水道事業の月別一日平均給水量をみると、気温の高い夏期に増加し、気温の低い冬期に減少する傾向にあるが、近年、夏期と冬期の差は小さくなっている。また、給水人口規模別の上水道の一人一日平均給水量(有効水量ベース)は、かつては給水人口規模による差が大きかったが、近年はその差が小さくなってきている。

工業用水

平成 27 年(2015 年)における工業用水使用量は(従業者4人以上の事業所について)、約448 億㎥/年(前年比 4.9%減)である。ただし、公益事業(電気事業、ガス事業及び熱供給事業)において使用された水量を含まない(経済産業省「工業統計表」を基に国土交通省水資源部調べ)。

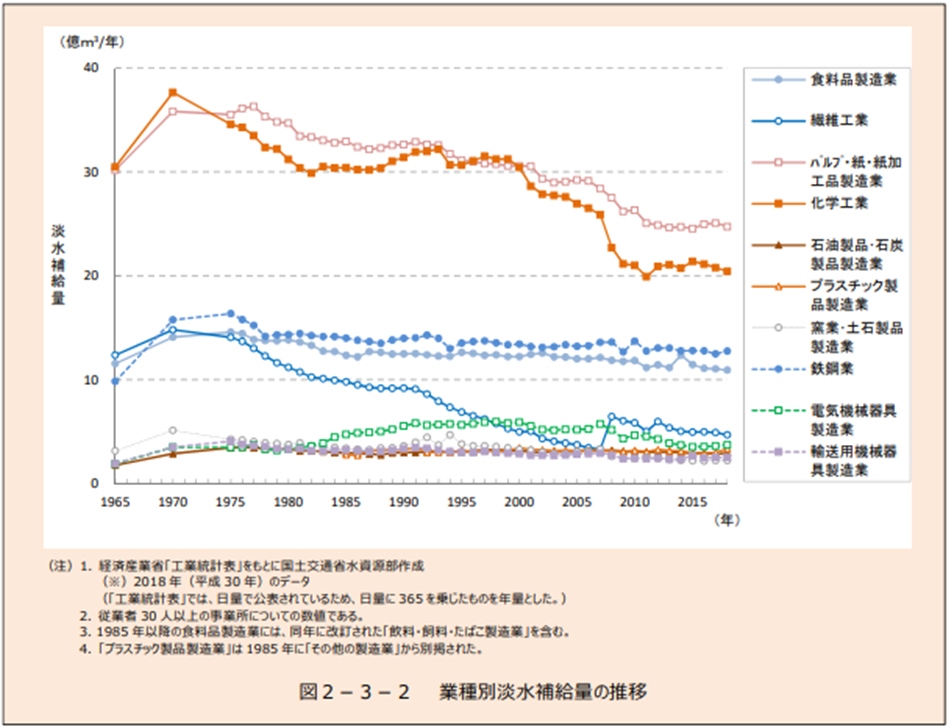

工業用水においては一度使用した水を再利用する回収利用が進んでいる。平成 30 年(2018年)において、河川水や地下水等から新たに取水する淡水補給量は約 106 億㎥/年(前年比2%減)であり、このうち、河川水が約 77 億㎥/年(構成比約 73%)、地下水が約 29 億㎥/年(同約 27%)となっている。なお、工業出荷額(名目値)は 331.8 兆円(前年比 4.0%増)である。ここでいう工業用水には、上水道から工業用として供給された水量を含んでいる。

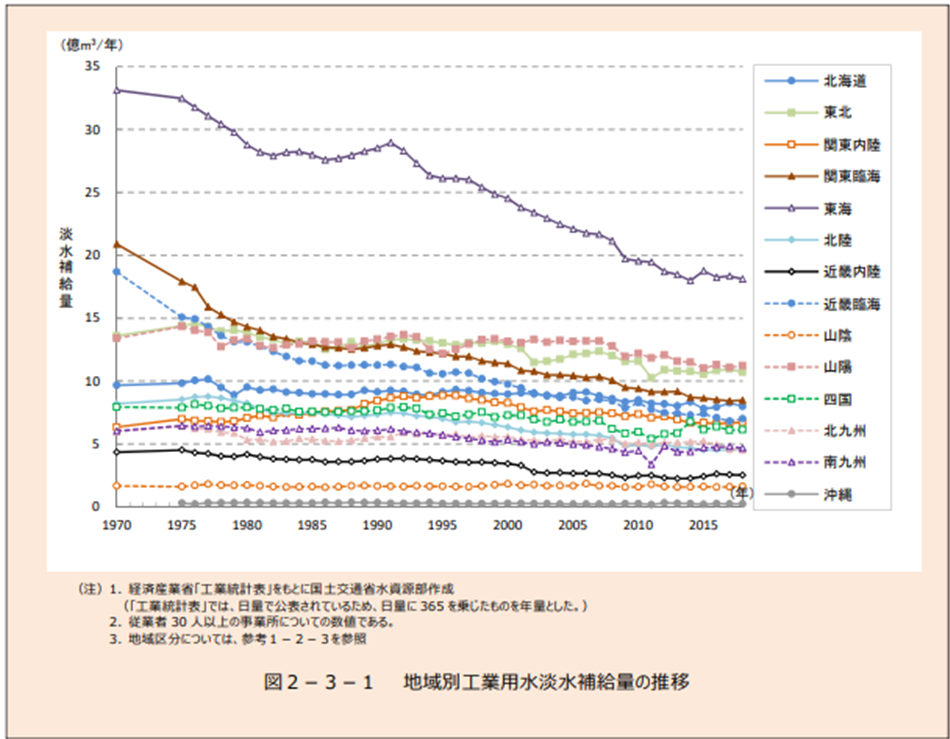

従業者 30 人以上の事業所についてみると、工業用水の淡水使用量は、昭和 50 年代前半(1970 年代中頃)までは高度経済成長に伴い着実に増加したが、50 年代中頃(1980 年代前半)からは増加が緩やかとなり、平成9年頃(1997 年頃)をピークに緩やかな減少傾向で推移している。平成 27 年(2015 年)は前年比約 5.0%減の約 433 億㎥/年となった。地域別にみると、どの地域もおおむね横ばい又は減少傾向にある。

回収率は、昭和 40 年代(1960 年代中頃から 1970 年代中頃)に大幅に向上したが、50 年代中頃(1980 年代前半)以後は微増を続けている。回収率は、水の有効利用と排水規制に対応する必要から向上してきた。平成 27 年(2015 年)は前年比約 1.2%減の 77.9%となった。地域別には、関東臨海、近畿臨海、山陽、北九州において高く、80%を超える水準で推移している。その他の地域でもおおむね漸増傾向で推移している。

その結果、淡水補給量は昭和 40 年代後半(1970 年代中頃)までは増加し続けたものの、49 年以降(1974 年以降)は漸減傾向で推移している。平成 27 年(2015 年)は約 96 億㎥/年(前年比と同値)となった。地域別には、最も多い東海で減少傾向にあるほか、その他の地域でもおおむね減少又は横ばい傾向にある。

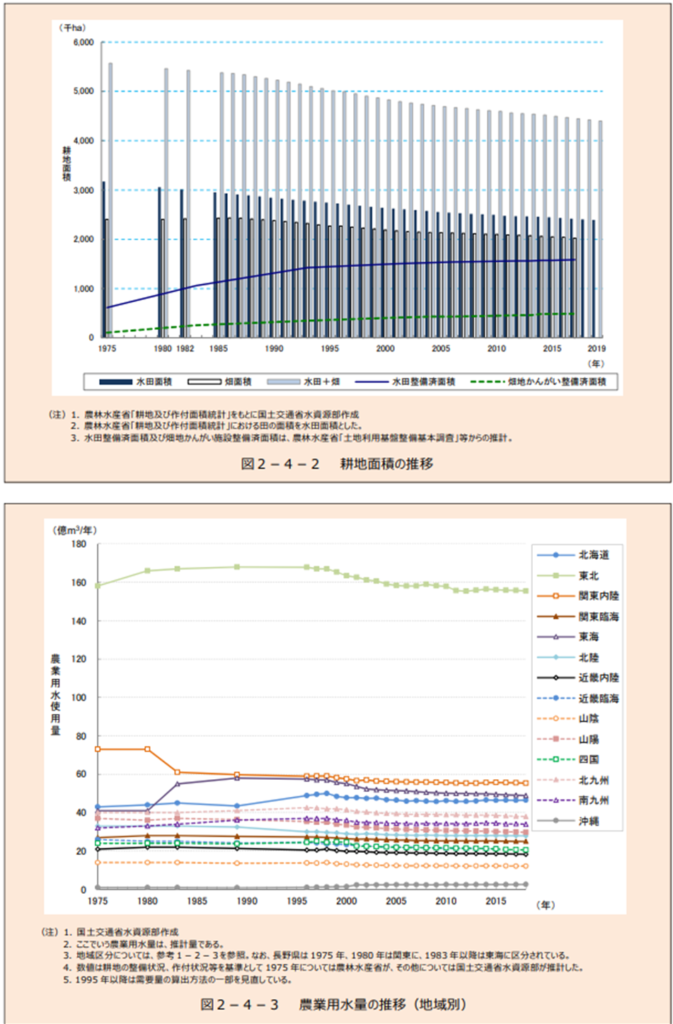

農業用水

平成 30 年(2018 年)の農業用水量は約 535 億㎥/年である)。農業用水は、①水稲の生育等に必要な水田かんがい用水、②野菜・果樹等の生育等に必要な畑地かんがい用水、③牛、豚、鶏等の家畜飼育等に必要な畜産用水に大別される。農業用水の主要部分を占める水田かんがい用水については、水稲の作付面積は減少しているものの、ほ場整備などの水田の汎用化等に伴う減水深の増大や用排分離に伴う水の反復利用率の低下により用水量が増大しているとともに、農地の宅地化による農地転用等があった場合でも残っているほ場へ分水するために必要な水位を確保するための水位維持用水が新たに必要となる場合もあることから、用水量は平成17年以降ほぼ横ばい傾向にある。畑地かんがい用水は、畑地かんがいの整備面積が増加している等から今後も増加するものと推測される。

その他用水

消流雪用水

冬期間に著しい降積雪のある地域では、消流雪用水が利用されている。

散水型の消雪施設である消雪パイプは、本州の日本海側を中心に敷設されており、消雪パイプ使用水量は令和元年度(2019 年度)で約 127 百万㎥/年(前年度比 62%減)と推計される。消雪には水温の高い水が適しているため、そのうち約 82%を地下水に依存している。

流雪溝は、道路の路側等に設置された水路に、機械又は人力で雪を投入して水の掃流力で雪を流すもので、使用水量は令和元年度(2019 年度)で約 368 百万㎥/年(前年度比 24%減)と推計される。そのうち約 90%が河川水である。

養魚用水

養魚用水は、さけ・ます、アユ、ウナギ、錦鯉、金魚等の養殖などに使われる用水であり、使用水量は令和元年度(2019 年度)で約 3,703 百万㎥/年(前年度比 11%減)と推計される。養魚用水は、使用水量は多いが大部分は利用後河川へ還元される。水源別にみると、全体の約 58%が河川水となっている。

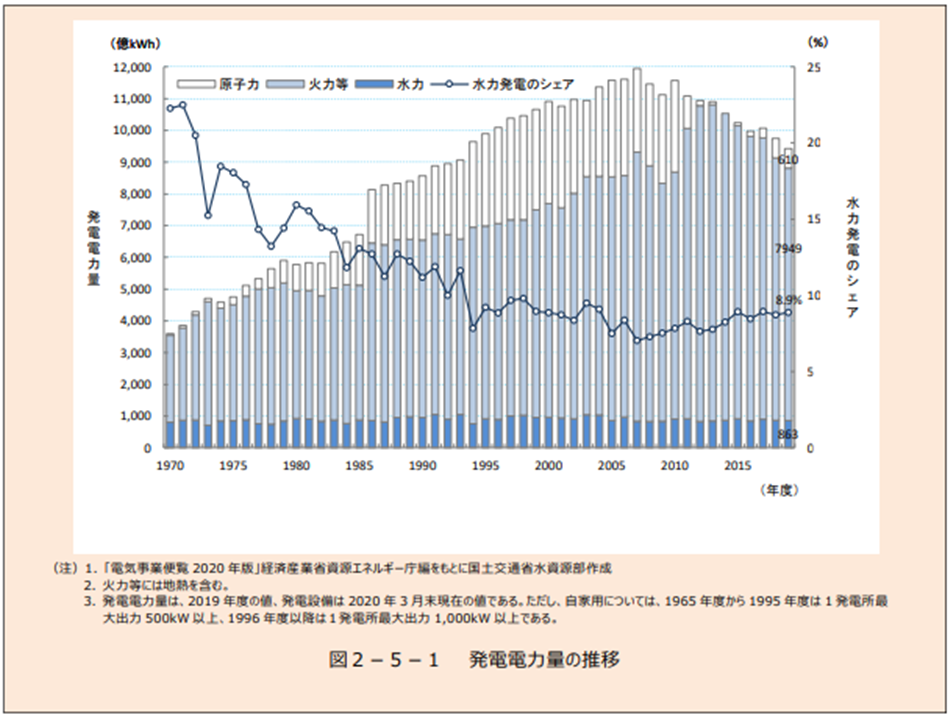

発電用水

令和元年度(2019 年度)における水力発電による発電電力量は約 863 億 kWh /年であり、全発電電力量の 8.9%を占めている。令和2年(2020年)3月末時点において、全国に 1,828 ヶ所(1,000kW 未満の自家用発電所を除く)の水力発電所が設置されており、最大出力は約 50 百万 kW である。これは全発電設備の最大出力の合計値の約 17%である(資源エネルギー庁調べ)。

その他

河川水、下水等は、夏は大気よりも冷たく冬は大気よりも暖かいという特性を持ち、大量に存在している。近年、ヒートポンプによる低温熱源の利用技術の向上に伴い、その温度差エネルギーを効率良く利用することが可能になり、省エネに資する効率の良い熱源として積極的に地域冷暖房等に活用されている。例えば、下水処理場における場内熱利用の他、広域的に冷温水等を供給する地域熱供給事業の導入が図られている。

出典: 国土交通省