第2章 生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する取組

第1節 生物多様性条約COP15及び生物多様性国家戦略

1 生物多様性条約COP15に向けた取組

2021年5月の日英首脳会談において菅義偉内閣総理大臣(当時)は、2030年までに生物多様性の減少傾向を食い止め、回復に向かわせるため、野心的な「ポスト2020生物多様性枠組」の策定と完全な実施、新型コロナウイルス感染症からのグリーン復興をはじめとする10の約束事項からなる首脳級イニシアティブ「リーダーによる自然への誓約(Leaders’ Pledge for Nature)」への参加を表明しました。

さらに2021年6月に開催されたG7サミットでは、2030年までに生物多様性の損失を止めて反転させるという世界的な任務を支える「G7 2030年自然協約」を採択しました。この自然協約においてG7各国は、2030年までに世界の陸地及び海洋の少なくとも30%を保全又は保護するための新たな世界目標を支持すること、また、国内の状況に応じて、少なくとも同じだけの割合の自国の陸水域と内水面を含む土地と沿岸・海域を効果的に保全し又は保護することにつき範を示すこと等を約束しました。

これらも踏まえて、我が国は野心的なポスト2020生物多様性枠組の策定に積極的に貢献しており、いずれもオンラインで開催された2021年5月から6月にかけての生物多様性条約補助機関会合、同年8月から9月にかけてのポスト2020生物多様性枠組に関する第3回公開作業部会(OEWG3)において、同枠組に記載すべき内容やその科学的根拠、実施報告、評価及びレビューのための仕組み等について、より効果的なものとなるように意見を表明しました。

2021年9月には、国際自然保護連合(IUCN)世界自然保護会議がフランス・マルセイユにて開催されました。環境省からは現地又はオンラインにて参加し、ポスト2020生物多様性枠組に関するイベントへの参加やポスター展示を通じて我が国の取組を発信しました。

2021年10月にオンラインを中心に開催された生物多様性条約第15回締約国会議(COP15。以下、締約国会議を「COP」という。なお、本章におけるCOPは、生物多様性条約締約国会議を指す。)第一部のハイレベルセグメントに我が国から参加した山口壯環境大臣は、ポスト2020生物多様性枠組への期待を述べたほか、さらにその実施にも貢献するため、生物多様性日本基金の第2期として総額1,700万ドル規模での途上国支援を行うこと等を表明しました。

2 生物多様性国家戦略

「ポスト2020生物多様性枠組」の採択後、速やかに行動に移せるよう、国内において次期生物多様性国家戦略の検討を開始しています。2021年7月に有識者からの次期生物多様性国家戦略策定に向けた提言として「次期生物多様性国家戦略研究会報告書」が発表されました。この報告書では、2030年までに取り組むべき主なポイントとして、国土全体の生態系の健全性の確保、社会課題への自然を活用した解決策(NbS:Nature-based Solutions)の適用、ビジネスやライフスタイル等の社会経済のあり方の変革を挙げ、また、「生物多様性国家戦略」の構造・目標・指標を大幅に見直して、目標の達成状況の明確化と多様な主体の行動を促すことが必要と指摘しています。

環境省では、2021年8月に中央環境審議会自然環境部会に「生物多様性国家戦略」の変更について諮問し、これを審議するために生物多様性国家戦略小委員会を設置しました。2021年度は同小委員会を4回開催し、「次期生物多様性国家戦略研究会報告書」や現在検討が進められているポスト2020生物多様性枠組の議論も踏まえながら、関係省庁やNGO、農林水産業関係者などからもヒアリングを行うなど、様々なステークホルダーの参加を得つつ次期生物多様性国家戦略の策定に向けた検討を進めました。

第2節 生物多様性の主流化に向けた取組の強化

1 多様な主体の参画

(1)マルチステークホルダーによる生物多様性主流化連携・行動変容への取組

我が国では、2010年に愛知県で開催された生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)で採択された「愛知目標」の達成に向け、産官民の多様なステークホルダーからなる、「国連生物多様性の10年日本委員会(UNDB-J)」(事務局:環境省)を設置し、生物多様性についての普及啓発などの取組を進めてきました。

愛知目標は2020年までの目標であり、現在、2022年に開催が予定されるCOP15の第二部における新たな世界目標「ポスト2020生物多様性枠組」の採択に向け、国際的な議論が行われています。「ポスト2020生物多様性枠組」採択後には、同目標を踏まえ、我が国の生物多様性の基本戦略となる次期生物多様性国家戦略の策定を行う予定となっています。また、2021年から2030年までを「国連生態系回復の10年」とすることが、2019年の国連総会において決議されています。

このような状況を踏まえ、産官学民の連携・協力によって「ポスト2020生物多様性枠組」、「国連生態系回復の10年」などの国際目標や国内目標の達成に貢献するため、UNDB-Jの後継組織として「2030生物多様性枠組実現日本会議(J-GBF)」を2021年11月に設立しました。

本会議では、30by30目標をはじめとする「ポスト2020生物多様性枠組」などの国際目標や関連する国内戦略等の達成に向け、企業や国民の具体の行動変容を促す取組強化、様々なステークホルダー間の連携を促すための枠組み構築等に取り組みました。具体的には、ビジネスフォーラムや地域連携フォーラム、行動変容ワーキンググループといった下部組織を設け、生物多様性における国際動向や国内取組の共有、企業や国民の具体的な行動変容を促す取組について議論・検討を進めています。

また、J-GBFは、生物多様性に関する理解や普及啓発に資する取組として、国民一人一人が自分の生活の中で生物多様性との関わりを捉えることができる5つのアクション「MY行動宣言」の呼び掛け、子供向け推薦図書(「生物多様性の本箱」~みんなが生きものとつながる100冊~)の全国の図書館での展示等を行い、これらの活動状況を発表するオフィシャルウェブサイトを用いて普及啓発を促進しています。

(2)地域主体の取組の支援

生物多様性基本法(平成20年法律第58号)において、都道府県及び市町村は生物多様性地域戦略の策定に努めることとされており、2022年3月末時点で47都道府県、147市区町村で策定されています。

生物多様性の保全や回復、持続可能な利用を進めるには、地域に根付いた現場での活動を自ら実施し、また住民や関係団体の活動を支援する地方公共団体の役割は極めて重要なため、「生物多様性自治体ネットワーク」が設立されており、2022年3月時点で186自治体が参画しています。

地域の多様な主体による生物多様性の保全・再生活動を支援するため、「生物多様性保全推進支援事業」において、全国で83の取組を支援しました。

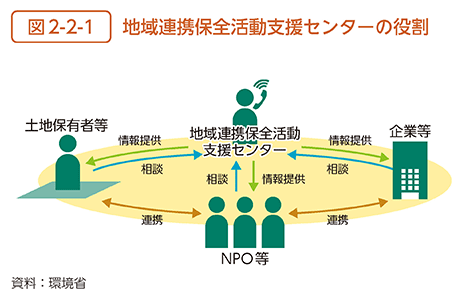

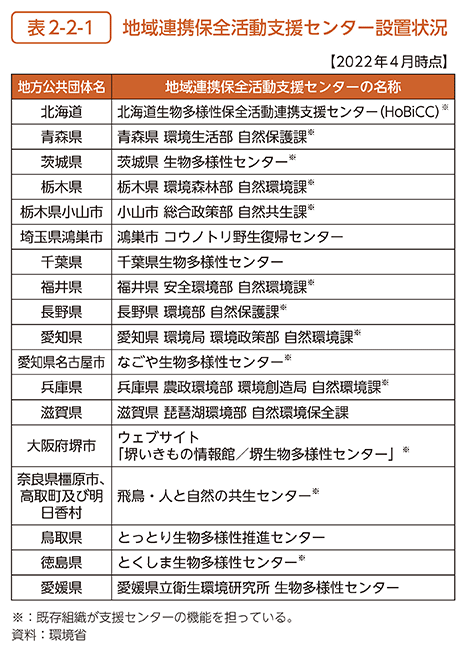

地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(生物多様性地域連携促進法)(平成22年法律第72号)は、市町村やNPO、地域住民、企業など地域の多様な主体が連携して行う生物多様性保全活動を促進することで、地域の生物多様性を保全することを目的とした法律です。同法に基づき、2022年3月時点で16地域が地域連携保全活動計画を作成済みであり、18自治体が同法に基づく地域連携保全活動支援センターを設置しています(図2-2-1、表2-2-1)。また、同法の更なる活用を図るため、地域連携保全活動支援センターへの各種情報提供、同センターの設置促進等を行いました。

ナショナル・トラスト活動については、その一層の促進のため、引き続き税制支援措置等を実施しました。また、非課税措置に係る申請時の留意事項等を追記した改訂版のナショナル・トラストの手引きの配布等を行いました。

利用者からの入域料の徴収、寄付金による土地の取得等、民間資金を活用した地域における自然環境の保全と持続可能な利用を推進することを目的とした地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(平成26年法律第85号。以下「地域自然資産法」という。)の運用を進めました。2022年3月時点で、地域自然資産法に基づく地域計画が沖縄県竹富町と新潟県妙高市で作成されており、両地域において同計画に基づく入域料の収受等の取組が進められています。

(3)生物多様性に関する広報・行動変容等の推進

毎年5月22日は国連が定めた「国際生物多様性の日」であり、2021年のテーマは「We’re part of the solution #ForNature」でした。国際生物多様性の日を迎えるに当たり、国連大学サステイナビリティ高等研究所、地球環境パートナーシッププラザと共催で、オンラインシンポジウム「国際生物多様性の日2021シンポジウム-私たち自身が解決の鍵-」を開催しました。冒頭に笹川博義環境副大臣(当時)やエリザベス・マルマ・ムレマ生物多様性条約事務局長からビデオメッセージを発信しました(写真2-2-1)。そのほか、生物多様性の重要性を一般の方々に知ってもらうとともに、生物多様性に配慮した事業活動や消費活動を促進するため、前項で紹介したJ-GBFの各種取組のほか、「こども霞が関見学デー」、「GTFグリーンチャレンジデー」など、様々なイベントの開催・出展や様々な活動とのタイアップによる広報活動等を通じ、普及啓発を進めています。

2 ビジネスにおける生物多様性の主流化、自然資本の組み込み

(1)企業の経営戦略

2021年2月に、英国財務省から生物多様性の経済学に関する報告書であるダスグプタレビューが公表され、民間事業者による生物多様性への配慮の重要性がますます高まっています。

近年の事業者を取り巻く生物多様性に関する国際動向を踏まえ、2017年に策定した「生物多様性民間参画ガイドライン(第二版)」の改訂作業を進めています。また2021年3月には、2020年5月に策定した「生物多様性民間参画事例集」及び「企業情報開示のグッドプラクティス集」の英語版を作成し、SBSTTA24、SBI3、OEWG3などで国際的に発信をしました。

経済界を中心とした自発的なプログラムとして設立された「生物多様性民間参画パートナーシップ」や「企業と生物多様性イニシアティブ(JBIB)」との連携・協力を継続しました。さらに、2020年11月には経団連と環境省で「生物多様性ビジネス貢献プロジェクト」を立ち上げ、成果として、日本企業の先進的な取組を2021年10月のCOP15の第一部等で紹介しました。

(2)インパクト評価指標とESG投融資等

民間レベルでの国際的な動きとしては、生物多様性・自然資本に関する情報開示を求める自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)や、定量的なインパクト評価や目標設定の手法を定めるScience Based Targets for Nature(SBTs for Nature)、生物多様性に関する国際規格を検討するISO TC331等において、生物多様性を企業経営に組み込んでいく仕組み作りが加速しています。こうした国際的イニシアティブやESG投融資等の動きを受け、環境省では個別の課題に対応するための検討会等を立ち上げ、民間企業の支援を通じてビジネスにおける生物多様性の主流化を推進しています。

(3)生物多様性に配慮した消費行動への転換

事業者による取組を促進するためには、消費者の行動を生物多様性に配慮したものに転換していくことも重要です。そのための仕組みの一例として、生物多様性の保全にも配慮した持続可能な生物資源の管理と、それに基づく商品等の流通を促進するための民間主導の認証制度があります。こうした社会経済的な取組を奨励し、多くの人々が生物多様性の保全と持続可能な利用に関わることのできる仕組みを拡大していくことが重要です。

環境に配慮した商品やサービスに付与される環境認証制度のほか、生物多様性に配慮した持続可能な調達基準を策定する事業者の情報等について環境省のウェブサイト等で情報提供しています。また、木材・木材製品については、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)(平成12年法律第100号)により、政府調達の対象とするものは合法性、持続可能性が証明されたものとされており、各事業者において自主的に証明し、説明責任を果たすために、証明に取り組むに当たって留意すべき事項や証明方法等については、国が定める「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に準拠することとしています。また、農業の環境負荷の低減につながる有機農業により生産された農作物等について、官公庁を始め国等の機関の食堂での使用に配慮するようグリーン購入法に基づく基本方針が見直されました。加えて、合法伐採木材等の利用を促進することを目的として、木材等を取り扱う事業者に合法性の確認を求める合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(クリーンウッド法)(平成28年法律第48号)が2017年5月に施行されました。これらの取組を通じ、合法証明の信頼性・透明性の向上や合法証明された製品の消費者への普及を図っています。

また、生物多様性等環境に配慮した持続可能な生産・消費を後押しするため、消費者庁、農林水産省、環境省の3省連携の下、2020年6月に立ち上げた官民協働のプラットフォームである「あふの環(わ)2030プロジェクト~食と農林水産業のサステナビリティを考える~」において、参加メンバーが一斉に情報発信を実施するサステナウィークや全国各地のサステナブルな取組動画を募集・表彰するサステナアワード等を実施しました。

3 自然とのふれあいの推進

(1)国立公園満喫プロジェクト等の推進

2016年3月に政府が公表した「明日の日本を支える観光ビジョン」に掲げられた10の柱施策の一つとして、国立公園満喫プロジェクトがスタートしました。本プロジェクトでは、日本の国立公園のブランド力を高め、国内外の誘客を促進することにより、国立公園の所在する地域の活性化を図り、自然環境の保護と利用の好循環を実現するため、阿寒摩周、十和田八幡平、日光、伊勢志摩、大山隠岐、阿蘇くじゅう、霧島錦江湾、慶良間諸島の8つの国立公園を中心に、先行的、集中的な取組を進めてきました。2021年以降も本プロジェクトを継続的に実施し、34全ての国立公園の全体的な底上げ、横展開を図るとともに、新型コロナウイルス感染症の影響により減少した国内外の利用者の回復に向けた新たな展開を図ることとしています。2021年度は阿寒摩周国立公園や十和田八幡平国立公園等での廃屋撤去等の利用拠点の上質化に向けた取組が進められるとともに、ナイトタイム等の新たなコンテンツ造成等の取組が行われました。また、2022年3月までに新たに14社と国立公園オフィシャルパートナーシップを締結し、既締結の継続企業と合わせてパートナー企業数は計119社となりました。そして、2020年度に引き続き、ビジターセンターや歩道等の整備、多言語解説やツアー・プログラムの充実、その質の確保・向上に向けた検討、ガイド人材等の育成支援、利用者負担による公園管理の仕組みの調査検討、国内外へのプロモーション等を行いました。

さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により、国立・国定公園及び国民保養温泉地で観光事業者等に甚大な影響が生じていることを踏まえ、地域関係者が行う国立・国定公園での滞在型ツアーの企画・実施やツアー等に使うエリアの環境整備、ワーケーション(観光地といった通常の職場以外でテレワーク等により働きながら休暇も楽しむもの)の企画・実施やWi-Fiの設置等の取組を支援し、関係事業者の雇用の維持・確保、旅行者数の増加、地域経済の活性化等に貢献するとともに、国立公園等で「遊び、働く」という健康でサステナブルなライフスタイルを推進しました。

また、国立公園満喫プロジェクトの取組状況と課題等も踏まえ、2021年4月に自然公園法(昭和34年法律第161号)が改正され、国立公園等において「保護と利用の好循環」を実現し、地域の活性化にも寄与するため、地域の魅力を活かした自然体験活動を促進する「自然体験活動促進計画制度」及び魅力的な滞在環境を整備する「利用拠点整備改善計画制度」などが創設されました。

2011年3月に発生した東日本大震災により被災した東北地方太平洋沿岸地域では、三陸復興国立公園を核としたグリーン復興プロジェクトの取組として、2019年6月に全線開通したみちのく潮風トレイルにおける誘客、持続的な路線の維持管理に向けた仕組みの構築、自然環境モニタリングの実施、公園利用施設の整備等の取組を実施しました。

(2)自然とのふれあい活動

みどりの月間(4月15日~5月14日)等を通じて、自然観察会など自然とふれあうための各種活動や、サンゴ礁や干潟の生き物観察など、子供たちが国立公園等の優れた自然地域を知り、自然環境の大切さを学ぶ機会を提供しました。国立・国定公園の利用の適正化のため、自然公園指導員及びパークボランティアの連絡調整会議等を実施し、利用者指導の充実を図りました。

日本博事業の一環として、国立公園の多様な自然の姿を8K映像で紹介する国立公園キャラバンカーを2021年10月から2022年3月の間に新宿御苑や京都御苑、長野県松本市等で実施するとともに、2020年に環境省、国立科学博物館、文化庁、日本芸術文化振興会の主催で開催された企画展「国立公園 -その自然には、物語がある-」をVRで体験できるブースを設置し国立公園の魅力発信を行いました。また、国立公園の巡回利用の促進を目的とした、アプリを用いた「日本の国立公園めぐりスタンプラリー」の運営や、国立公園の風景を楽しむことができるカレンダーの作成を行いました。

国営公園においては、ボランティア等による自然ガイドツアー等の開催、プロジェクト・ワイルド等を活用した指導者の育成等、多様な環境教育プログラムを提供しました。

(3)自然とのふれあいの場の提供

ア 国立・国定公園等における取組

国立公園の保護及び利用上重要な公園事業を国直轄事業とし、安全で快適な公園利用を図るため、ビジターセンター、園地、歩道、駐車場、情報拠点施設、公衆トイレ等の利用施設や自然生態系を維持回復・再生させるための施設の整備を進めるとともに、国立公園事業施設の長寿命化対策、多言語化対応の推進等に取り組みました。2021年度には、上信越高原国立公園の谷川岳インフォメーションセンター(2021年6月オープン)、慶良間諸島国立公園の青のゆくる館(2021年10月オープン)を新規整備し、尾瀬国立公園の尾瀬沼ビジターセンター(2021年7月リニューアルオープン)を再整備しました。また、国立・国定公園及び長距離自然歩道等については、45都道府県に自然環境整備交付金を交付し、その整備を支援しました。長距離自然歩道の計画総延長は約2万8,000kmに及んでおり、2019年には約7,439万人が長距離自然歩道を利用しました。

旧皇室苑地として広く親しまれている国民公園(皇居外苑、京都御苑、新宿御苑)及び千鳥ケ淵戦没者墓苑では、施設の改修、芝生・樹木の手入れ等を行いました。また、庭園としての質や施設の利便性を高めるため、新宿御苑において早朝開園を行うなど、取組を進めました。

イ 森林における取組

保健保安林等を対象として防災機能、環境保全機能等の高度発揮を図るための整備を実施するとともに、国民が自然に親しめる森林環境の整備に対し助成しました。また、森林環境教育、林業体験学習の場となる森林・施設の整備等への支援策を講じました。国有林野においては、森林教室等を通じて、森林・林業への理解を深めるための「森林ふれあい推進事業」等を実施するとともに、国民による自主的な森林づくりの活動の場である「ふれあいの森」等の設定・活用を図り、国民参加の森林(もり)づくりを推進しました。また、「レクリエーションの森」の中でも特に優れた景観を有するなど、地域の観光資源として潜在能力の高い箇所として選定をした「日本美(にっぽんうつく)しの森 お薦め国有林」において、重点的に観光資源の魅力の向上、外国人も含む旅行者に向けた情報発信等に取り組み、更なる活用を推進しました。

(4)温泉の保護及び安全・適正利用

温泉の保護、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止及び温泉の適正な利用を図ることを目的とした温泉法(昭和23年法律第125号)に基づき、温泉の掘削・採取、浴用又は飲用利用等を行う場合には、都道府県知事や保健所設置市長等の許可等を受ける必要があります。2020年度には、温泉掘削許可167件、増掘許可7件、動力装置許可110件、採取許可45件、濃度確認114件、浴用又は飲用許可1,583件が行われました。

環境大臣が、温泉の公共的利用増進のため、温泉法に基づき地域を指定する国民保養温泉地については、2022年3月末時点で77か所を指定しています。

2018年5月から現代のライフスタイルに合った温泉地の楽しみ方として「新・湯治」を推進するためのネットワークである「チーム新・湯治」を立ち上げ、2021年度は2回のセミナーを実施しました。2022年3月末時点で366団体が参加しています。

また、温泉地全体での療養効果を科学的に把握し、その結果を全国的な視点に立って発信する「全国『新・湯治』効果測定調査プロジェクト」について、2018年度から2020年度までの調査結果を取りまとめ、公表しました。

(5)都市と農山漁村の交流

農泊の推進による農山漁村の所得向上を実現するため、農泊をビジネスとして実施するための体制整備や、地域資源を魅力ある観光コンテンツとして磨き上げるための専門家派遣等の取組、農家民宿や古民家等を活用した滞在施設等の整備の一体的な支援を行うとともに、日本政府観光局(JNTO)等と連携して国内外へのプロモーションを行いました。

また、農山漁村が有する教育的効果に着目し、農山漁村を教育の場として活用するため、関係府省が連携し、子供の農山漁村宿泊体験等を推進するとともに、農山漁村を都市部の住民との交流の場等として活用する取組を支援しました。

第3節 生物多様性保全と持続可能な利用の観点から見た国土の保全管理

1 生態系ネットワークの形成

優れた自然環境を有する保護地域を核として、民間等の取組により保全が図られている地域や保全を目的としない管理が結果として自然環境を守ることにも貢献している地域といった、保護地域以外で生物多様性保全に資する地域(OECM)等を有機的につなぐことにより、生物の生息・生育空間のつながりや適切な配置を確保する生態系ネットワーク(エコロジカル・ネットワーク)の形成を推進するとともに、重要地域の保全や自然再生に取り組み、私たちの暮らしを支える森里川海のつながりを確保することが重要です。2020年度から、「民間取組等と連携した自然環境保全の在り方に関する検討会」を開催して、民間の取組等により生物多様性保全が図られている区域を国が「自然共生サイト(仮称)」として認定する仕組み等の検討を行い、2021年度末には、仕組みの試行に向けた認定基準等をとりまとめました。

森里川海の恵みを将来にわたって享受し、安全で豊かな国づくりを行うため、環境省と有識者からなる「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクトを立ち上げ、2015年度に全国約50か所で開催したリレーフォーラムにおける参加者の意見等を踏まえ、2016年9月には「森里川海をつなぎ、支えていくために(提言)」を公表しました。

本提言の下、多様な資源がその地域の中で循環し、相互に支え合う「地域循環共生圏」の構築に向け、森里川海の保全及び再生に取り組む10の実証地域を選定し、2019年2月には、成果についてのシンポジウムを開催しました。また、2019年度は、全国10か所のフォローアップを実施し、フォローアップを踏まえ事例等を追加し「地域循環共生圏の手引き」を更新しました。多様な主体によるプラットフォームづくり、自立のための経済的仕組みづくり、人材育成等に向けた地域の活動を支援しました。

2018年度に制作した読本「森里川海大好き!」は、全国の国立図書館、約2万校の学校図書館、フリースクール等へ寄贈し、読書感想文コンクールの開催及び自然体験プログラムを実施したほか、2021年度は「生物多様性を感じよう!オンライン自然観察会2021」を開催し、知床国立公園と西表石垣国立公園等からの中継を交えたオンライン自然観察会及び参加者による生きもの発表会を実施しました。さらに、酒匂川流域と荒川流域の大宮地域において「森里川海ふるさと絵本」を制作し、流域単位で河川の恵みを認識・共有しました。その他、「つなげよう、支えよう森里川海アンバサダー」が、定期的に検討会を行い、衣食住等テーマ別にアクションプランを策定したほか、各種イベントと連携して、環境に配慮したライフスタイルシフトを呼び掛けるなど、国民一人一人が森里川海の恵みを支える社会の実現に向けて、普及啓発しました。

(1)水田や水路、ため池等

水田や水路、ため池等の水と生態系のネットワークの保全のため、地域住民の理解・参画を得ながら、生物多様性保全の視点を取り入れた農業生産基盤の整備を推進しました。また、生態系の保全に配慮しながら生活環境の整備等を総合的に行う事業等に助成し、魅力ある田園空間の形成を促進しました。さらに、農村地域の生物や生息環境の情報を調査し、生態系に配慮した水田や水路等の整備手法を検討するなど、生物多様性を確保するための取組を進めました。

生物多様性等の豊かな地域資源を活かし、農山漁村を教育、観光等の場として活用する集落ぐるみの取組を支援しました。

(2)森林

生態系ネットワークの根幹として豊かな生物多様性を構成している森林の有する多面的機能を持続的に発揮させるため、森林整備事業による適切な造林や間伐等の施業を実施するとともに、自然条件等に応じて、針広混交林化や複層林化を図るなど、多様で健全な森林づくりを推進しました。また、森林の有する公益的機能の発揮及び森林の保全を確保するため、保安林制度・林地開発許可制度等の適正な運用を図るとともに、治山事業においては、周辺の生態系に配慮しつつ、荒廃山地の復旧整備、機能の低下した森林の整備等を計画的に推進しました。さらに、松くい虫など病害虫や野生鳥獣による森林の被害対策の総合的な実施、林野火災予防対策を推進しました。

森林内での様々な体験活動等を通じて、森林と人々の生活や環境との関係についての理解と関心を深める森林環境教育や、市民やボランティア団体等による里山林の保全・利用活動等、森林の多様な利用及びこれらに対応した整備を推進しました。また、企業、森林ボランティアなど、多様な主体による森林づくり活動への支援や緑化行事の推進により、国民参加の森林づくりを進めました。

モントリオール・プロセスでの報告等への活用を図るため、森林資源のモニタリングを引き続き実施するとともに、時系列的なデータを用いた解析手法の開発を行いました。

国家戦略及び「農林水産省生物多様性戦略」(2012年2月改定)に基づき、森林生態系の調査など、森林における生物多様性の保全及び持続可能な利用に向けた施策を推進しました。国有林野においては、原生的な天然林を有する森林や希少な野生生物の生育・生息する場となる森林である「保護林」や、これらを中心としたネットワークを形成することによって野生生物の移動経路となる「緑の回廊」において、モニタリング調査等を行い森林生態系の状況を把握し順応的な保全・管理(定期的なモニタリング等の調査によって現状を把握し、計画を検証・修正することによって、その時々の科学的知見等に基づいた最適な保全・管理を行っていく手法)を推進しました。

国有林野において、育成複層林や天然生林へ導くための施業の推進、広葉樹の積極的な導入等を図るなど、自然環境の維持・形成に配慮した多様な森林施業を推進しました。また、優れた自然環境を有する森林の保全・管理や国有林野を活用して民間団体等が行う自然再生活動を積極的に推進しました。さらに、森林における野生鳥獣被害防止のため、地域等と連携し、広域的かつ計画的な捕獲と効果的な防除等を実施しました。

(3)河川

河川の保全等に当たっては、河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮らしや歴史・文化との調和にも配慮し、河川が本来有している生物の生息・生育・繁殖環境等を保全・創出するための「多自然川づくり」を全ての川づくりにおいて推進しました。

多様な主体と連携して、河川を基軸とした広域的な生態系ネットワークを形成するため、湿地等の保全・再生や魚道整備等の自然再生事業を推進するとともに、流域一体となった生態系ネットワークのより一層の推進を目的として「水辺からはじまる生態系ネットワーク全国フォーラム」を開催しました。また、生態系ネットワークの評価方法に着目するとともに、具体的な解説や事例を掲載したパンフレットを作成しました。

さらに、災害復旧事業においても、「美しい山河を守る災害復旧基本方針」に基づき、従前から有している河川環境の保全を図りました。

河川やダム湖等における生物の生息・生育状況の調査を行う「河川水辺の国勢調査」を実施し、結果を河川環境データベースとして公表しています。また、世界最大規模の実験河川を有する国立研究開発法人土木研究所自然共生研究センターにおいて、河川や湖沼の自然環境保全・復元のための研究を進めました。加えて、生態学的な観点より河川を理解し、川の在るべき姿を探るために、河川生態学術研究を進めました。

(4)湿地

湿原や干潟等の湿地は、多様な動植物の生息・生育地等として重要な場です。しかし、これらの湿地は全国的に減少・劣化の傾向にあるため、その保全の強化と、既に失われてしまった湿地の再生・修復の手立てを講じることが必要です。2016年4月に公表した「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」について、湿地とその周辺における生物多様性への配慮の必要性を普及啓発しました。

多様な主体と連携して、河川を基軸とした広域的な生態系ネットワークを形成するため、湿地等の保全・再生や魚道整備等の自然再生事業を推進しました。

(5)山麓斜面等

山麓斜面に市街地が接している都市において、土砂災害に対する安全性を高め緑豊かな都市環境と景観を保全・創出するために、市街地に隣接する山麓斜面にグリーンベルトとして一連の樹林帯の形成を図りました。また、生物の良好な生息・生育環境を有する渓流や里山等を保全・再生するため、NPO等と連携した山腹工等を実施しました。土砂災害防止施設の整備に当たり良好な自然環境の保全・創出に努めています。

2 重要地域の保全

(1)自然環境保全地域等

自然環境保全法(昭和47年法律第85号)に基づく保護地域には、国が指定する原生自然環境保全地域、自然環境保全地域及び沖合海底自然環境保全地域並びに都道府県が条例により指定する都道府県自然環境保全地域があります。これらの地域は、極力自然環境をそのまま維持しようとする地域であり、我が国の生物多様性の保全にとって重要な役割を担っています。

これらの自然環境保全地域等において、自然環境の現況把握や標識の整備等を実施し、適正な保全管理に努めています(表2-3-1)。

(2)自然公園

ア 公園区域及び公園計画の見直し

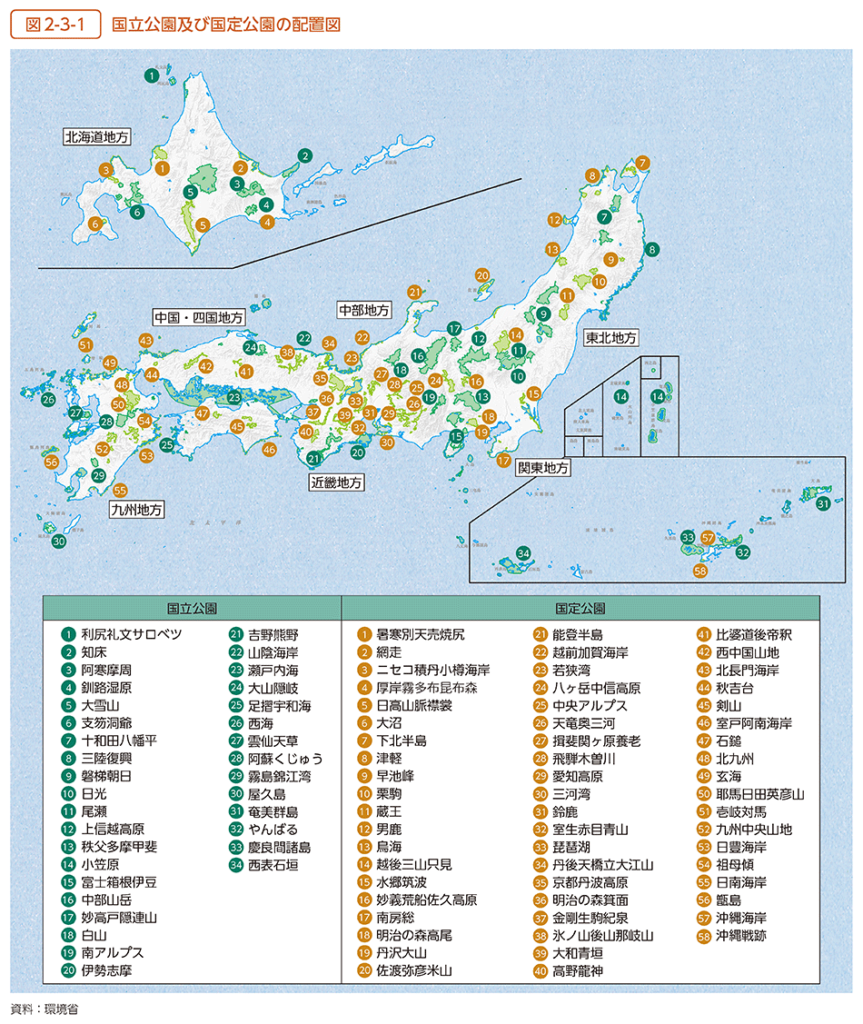

自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づいて指定される自然公園(国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園)は、国土の14.8%を占めており(図2-3-1)、国立・国定公園にあっては、適正な保護及び利用の増進を図るため、公園を取り巻く社会条件等の変化に応じ、公園区域及び公園計画の見直しを行っています。

2021年度は、利尻礼文サロベツ国立公園について、公園区域及び公園計画の見直しを行い礼文島のトンナイ川流域及び利尻島の南浜湿原等を新たに公園区域に編入したほか、利尻島、礼文島において新たに海域公園地区の指定等を行いました。また、越後三山只見国定公園について、只見柳津県立自然公園全域とその周辺部を国定公園として拡張しました。このほか、栗駒国定公園の公園区域及び公園計画の変更、上信越国立公園、西表石垣国立公園及び日光国立公園の公園計画の見直しを行いました。

イ 自然公園の管理の充実

国立公園の管理運営については、地域の関係者との協働を推進するため、協働型管理運営の具体的な内容や手順についてまとめた「国立公園における協働型管理運営の推進のための手引書」に沿って、2022年3月時点で、総合型協議会が16の国立公園の21地域に設置されています。また、自然公園法に基づく公園管理団体として新たに1団体を指定し、国立公園で6団体と国定公園で2団体が指定されています。

国立公園等の貴重な自然環境を有する地域において、自然や社会状況を熟知した地元住民等によって構成される民間事業者等を活用し、環境美化、オオハンゴンソウ等の外来種の駆除、景観対策としての展望地の再整備、登山道の補修等の作業を行いました。

生態系維持回復事業計画は、12国立公園において12計画が策定されており、各事業計画に基づき、シカや外来種による生態系被害に対する総合的かつ順応的な対策を実施しました。また、生物多様性保全上、特に対策を要する小笠原国立公園及び西表石垣国立公園において、グリーンアノールや外来カエル類の防除事業及び生態系被害状況の調査を重点的に実施し、外来種の密度を減少させ本来の生態系の維持・回復を図る取組を推進しました。加えて、2015年に策定した国立・国定公園の特別地域において採取等を規制する植物(以下「指定植物」という。)の選定方針に基づき、26の国立・国定公園において指定植物の見直し作業を進めました。また、国立公園等の管理を担う自然保護官事務所を1か所増やすとともに、アクティブ・レンジャー等を増員して現場管理の充実を図りました。

ウ 自然公園における適正な利用の推進

自動車乗り入れの増大により、植生への悪影響、快適・安全な公園利用の阻害等に対処するため、「国立公園内における自動車利用適正化要綱」に基づき、2021年度は、17国立公園の24地区において、地域関係機関との協力の下、自家用車に代わるバス運行等の対策を実施しました。

国立公園等の山岳地域において、山岳環境の保全及び利用者の安全確保等を図るため、山小屋事業者等が公衆トイレとしてのサービスを補完する環境配慮型トイレ等の整備や、利用者から排出された廃棄物の処理施設整備を行う場合に、その経費の一部を補助しており、2021年度は尾瀬国立公園において廃棄物処理設備(6か所)の整備を支援しました。

(3)鳥獣保護区

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)に基づき、鳥獣の保護を図るため、国際的又は全国的な見地から特に重要な区域を国指定鳥獣保護区に指定しています(表2-3-1)。

(4)生息地等保護区

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号。以下「種の保存法」という。)に基づき、国内希少野生動植物種の生息・生育地として重要な地域を生息地等保護区に指定しています。2021年7月、アーラ岳キクザトサワヘビ生息地保護区を新たに指定しました(表2-3-1)。

(5)名勝(自然的なもの)、天然記念物

文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき、我が国の峡谷、海浜等の名勝地で観賞上価値の高いものを名勝(自然的なもの)に、動植物及び地質鉱物で学術上価値が高く我が国の自然を記念するものを天然記念物に指定しています(表2-3-1)。さらに、天然記念物の衰退に対処するため関係地方公共団体と連携して、天然記念物再生事業38件(2022年3月末時点)について再生事業を実施しました。

(6)国有林野における保護林及び緑の回廊

原生的な天然林を有する森林や希少な野生生物の生育・生息の場となる森林である「保護林」や、これらを中心としたネットワークを形成することによって野生生物の移動経路となる「緑の回廊」において、モニタリング調査等を行い森林生態系の状況を把握し順応的な保全・管理を推進しました(表2-3-1)。

(7)保安林

我が国の森林のうち、水源の涵(かん)養や災害の防備のほか、良好な環境の保全による保健休養の場の提供等の公益的機能を特に発揮させる森林を、保安林として計画的に指定し、適正な管理を行いました(表2-3-1)。

(8)特別緑地保全地区・近郊緑地特別保全地区等

都市緑地法(昭和48年法律第72号)等に基づき、都市における生物の生息・生育地の核等として、生物の多様性を確保する観点から特別緑地保全地区等の都市における良好な自然的環境の確保に資する地域の指定による緑地の保全等の取組の推進を図りました。2021年3月末時点で全国の特別緑地保全地区等は636地区、2,896.4haとなっています。

(9)ラムサール条約湿地

第2章第7節9(5)を参照。

(10)世界自然遺産

世界自然遺産の候補地として推薦していた「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」については、2018年5月に世界遺産委員会の諮問機関である国際自然保護連合から登録延期勧告を受け、推薦を一旦取り下げましたが、必要な推薦書の修正等を行い、2019年2月に世界遺産一覧表へ記載するための推薦書を世界遺産センターへ提出しました。その後、新型コロナウイルス感染症の影響による世界遺産委員会の開催延期を経て、2021年5月に国際自然保護連合から登録勧告を受け、2021年7月の世界遺産委員会にて世界遺産一覧表へ記載することが決定しました。

これにより、我が国では、「屋久島」、「白神山地」、「知床」、「小笠原諸島」及び「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の5地域が自然遺産として世界遺産一覧表に記載されました。これらの世界自然遺産については、遺産地域ごとに関係省庁・地方公共団体・地元関係者からなる地域連絡会議と専門家による科学委員会を開催し、関係者の連携によって適正な保全管理を実施しました。

(11)生物圏保存地域(ユネスコエコパーク)

「生物圏保存地域(Biosphere Reserves、国内呼称はユネスコエコパーク)」は、国連教育科学文化機関(UNESCO)の「人間と生物圏(Man and the Biosphere(MAB))計画」の枠組みに基づいて国際的に認定された地域です。各地域では、「保全機能(生物多様性の保全)」、「学術的研究支援」及び「経済と社会の発展」の三つの機能により、生態系の保全のみならず持続可能な地域資源の利活用の調和を図る活動を行うこととされています。

現在の認定総数は131か国、727地域(2021年9月時点)であり、国内においては、志賀高原、白山、大台ヶ原・大峯山・大杉谷、屋久島・口永良部島、綾、只見、南アルプス、みなかみ、祖母・傾・大崩及び甲武信の10地域が認定されており、豊かな自然環境の保全と、それぞれの自然や文化の特徴を活かした持続的な地域づくりが進められています。

(12)ジオパーク

「ユネスコ世界ジオパーク」は、UNESCOの「国際地質科学ジオパーク計画(International Geoscience and Geoparks Programme)」の枠組みに基づいて国際的に認定された地域で、国際的に価値のある地質遺産を保護し、そうした地質遺産がもたらした自然環境や地域の文化への理解を深め、科学研究や教育、地域振興等に活用することにより、自然と人間との共生及び持続可能な開発を実現することを目的としています。

2022年3月時点で我が国からは洞爺湖有珠山、アポイ岳、糸魚川、伊豆半島、山陰海岸、隠岐、室戸、島原半島、阿蘇の9地域がユネスコ世界ジオパークとして認定されています。ユネスコ世界ジオパークにおいて、国立公園や日本ジオパークの取組と連携して、公園施設の整備、シンポジウムの開催、学習教材・プログラムづくり、エコツアーガイド養成等が行われています。

(13)世界農業遺産及び日本農業遺産

農業遺産は、社会や環境に適応しながら何世代にもわたり継承されてきた独自性のある農林水産業と、それに関わって育まれた文化、ランドスケープ及びシースケープ、農業生物多様性等が相互に関連して一体となった農林水産業システムを認定する制度であり、国連食糧農業機関(FAO)が認定する世界農業遺産と、農林水産大臣が認定する日本農業遺産があります。認定された地域では、保全計画に基づき、農林水産業システムに関わる生物多様性の保全等に取り組んでいます。我が国では、2022年3月時点で、世界農業遺産が11地域、日本農業遺産が22地域認定されています。

3 自然再生

自然再生推進法(平成14年法律第148号)に基づく自然再生協議会は、2022年3月末時点で全国で27か所となっています。このうち26か所の協議会で自然再生全体構想が作成され、うち22か所で自然再生事業実施計画が作成されています。

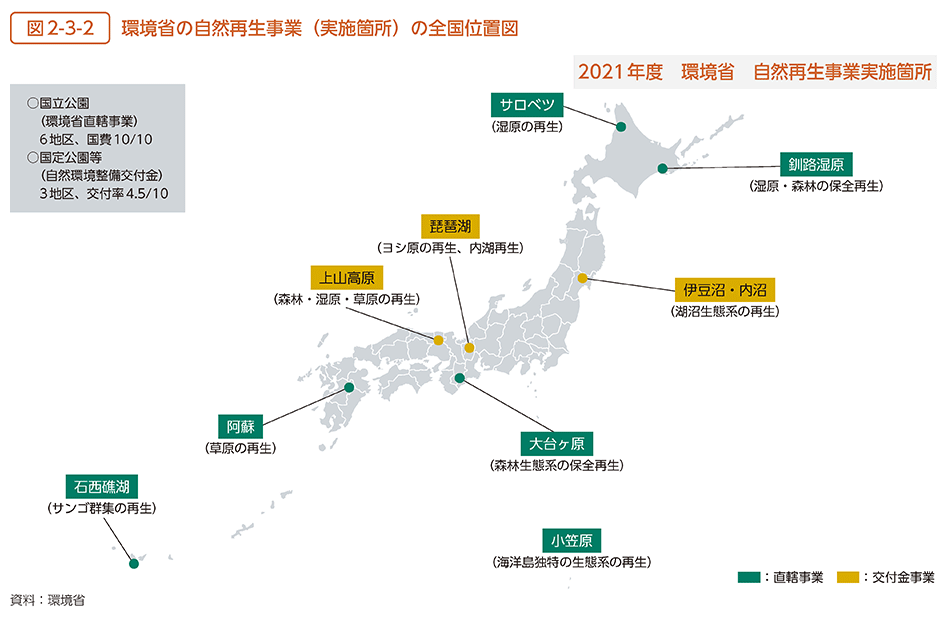

2021年度は、国立公園における直轄事業6地区、自然環境整備交付金で地方公共団体を支援する事業3地区の計9地区で自然再生事業を実施しました(図2-3-2)。

これらの地区では、生態系調査や事業計画の作成、事業の実施、自然再生を通じた自然環境学習等を行いました。このほか、国立公園など生物多様性の保全上重要な地域と密接に関連する地域において都道府県が実施する生態系の保全・回復のための事業を支援するため、生物多様性保全回復施設整備交付金により、京都府による桂川流域における取組等、3件を支援しました。

4 里地里山の保全活用

里地里山は、集落を取り巻く二次林と人工林、農地、ため池、草原等を構成要素としており、人為による適度なかく乱によって特有の環境が形成・維持され、固有種を含む多くの野生生物を育む地域となっています。

このような里地里山の環境は、人々の暮らしに必要な燃料、食料、資材、肥料等の多くを自然から得るために人が手を加えることで形成され、維持されてきました。しかし、戦後のエネルギー革命や営農形態の変化等に伴う森林や農地の利用の低下に加え、農林水産業の担い手の減少や高齢化の進行により里地里山における人間活動が急速に縮小し、その自然の恵みは利用されず、生物の生息・生育環境の悪化や衰退が進んでいます。こうした背景を踏まえ、環境省ウェブサイト等において地域や活動団体の参考となる里地里山の特徴的な取組事例や重要里地里山500「生物多様性保全上重要な里地里山」について情報を発信し、他の地域への取組の波及を図りました。

また、自然共生社会づくりを着実に進めていくため、地方公共団体を含む2以上の主体から構成された里山未来拠点協議会が行う、重要里地里山、都道府県立自然公園、都道府県指定鳥獣保護区等の生物多様性保全上重要な地域における生態系保全と社会経済活動の統合的な取組に要する経費の一部に対して補助を実施しました。

特別緑地保全地区等に含まれる里地里山については、土地所有者と地方公共団体等との管理協定の締結による持続的な管理や市民への公開等の取組を推進しました。

また、2019年に成立した棚田地域振興法(令和元年法律第42号)に基づき、関係府省庁で連携して貴重な国民的財産である棚田の保全と、棚田地域の有する多面にわたる機能の維持増進を図りました。

文化財保護法では、棚田や里山といった「地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの」を文化的景観と定義し、文化的景観のうち、地方公共団体が保存の措置を講じ、特に重要であるものを重要文化的景観に選定しています。重要文化的景観の保存と活用を図るために地方公共団体が行う調査、保存計画策定、整備、普及・啓発事業に要する経費に対する補助を実施しました。

5 木質バイオマス資源の持続的活用

森林等に賦存するバイオマス資源の持続的な活用を支援し、地域の低炭素化と里山等の保全・再生を図りました。

6 都市の生物多様性の確保

(1)都市公園の整備

都市における緑とオープンスペースを確保し、水と緑が豊かで美しい都市生活空間等の形成を実現するため、都市公園の整備、緑地の保全、民有緑地の公開に必要な施設整備等を支援する「都市公園・緑地等事業」を実施しました。

(2)地方公共団体における生物多様性に配慮した都市づくりの支援

緑豊かで良好な都市環境の形成を図るため、都市緑地法に基づく特別緑地保全地区の指定を推進するとともに、地方公共団体等による土地の買入れ等を推進しました。また、首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)に基づき指定された近郊緑地保全区域において、地方公共団体等による土地の買入れ等を推進しました。

「都市の生物多様性指標」に基づき、都市における生物多様性保全の取組の進捗状況を地方公共団体が把握・評価し、将来の施策立案等に活用されるよう普及を図りました。

(3)都市緑化等

都市緑化に関しては、緑が不足している市街地等において、緑化地域制度や地区計画等緑化率条例制度等の活用により建築物の敷地内の空地や屋上等の民有地における緑化を推進するとともに、市民緑地契約や緑地協定の締結や、2017年の都市緑地法改正において創設された「市民緑地認定制度」により、民間主体による緑化を推進しました。さらに、風致に富むまちづくり推進の観点から、風致地区の指定を推進しました。緑化推進連絡会議を中心に、国土の緑化に関し、全国的な幅広い緑化推進運動の展開を図りました。また、都市緑化の推進として、「春季における都市緑化推進運動(4月~6月)」、「都市緑化月間(10月)」を中心に、普及啓発活動を実施しました。

都市における多様な生物の生息・生育地となるせせらぎ水路の整備や下水処理水の再利用等による水辺の保全・再生・創出を図りました。

第4節 海洋における生物多様性の保全

1 沿岸・海洋域の保全

沖合の海底の自然環境の保全を図るための新たな海洋保護区(以下「沖合海底自然環境保全地域」という。)制度の措置を講ずる自然環境保全法の一部を改正する法律(平成31年法律第20号)が、2020年4月に施行されました。2020年12月に、小笠原方面の沖合域に沖合海底自然環境保全地域を4地域(伊豆・小笠原海溝、中マリアナ海嶺・西マリアナ海嶺北部、西七島海嶺、マリアナ海溝北部)指定し、同地域における自然環境の状況把握調査を行いました。

有明海・八代海等における海域環境調査、東京湾等における水質等のモニタリング、海洋短波レーダを活用した流況調査、水産資源に関する調査等を行いました。

2016年3月に策定した「サンゴ礁生態系保全行動計画2016-2020」の実施状況の評価結果を踏まえ、2021年10月に新たな「サンゴ礁生態系保全行動計画」を検討するための委員会を開催しました。2回の検討会における議論を踏まえて「サンゴ礁生態系保全行動計画2022-2030」を策定しました。

2 水産資源の保護管理

2020年12月に施行された新しい漁業法(昭和24年法律第267号。以下「新漁業法」という。)において、科学的な資源評価に基づき、持続的に生産可能な最大の漁獲量の達成を目標とし、数量管理を基本とする資源管理が位置づけられ、同年9月に策定した「新たな資源管理の推進に向けたロードマップ」に従い、科学的な資源調査・評価の充実、資源評価に基づくTAC(漁獲可能量)による管理の推進など、新たな資源管理システムの構築のための道筋を示し、着実に実行したほか、[1]ミンククジラ等の生態、資源量、回遊経路等の解明に資する調査、[2]ヒメウミガメ、シロナガスクジラ、ジュゴン等の原則採捕禁止等、[3]サメ類の保存・管理及び海鳥の偶発的捕獲の対策に関する行動計画の実施促進等を実施しました。

3 海岸環境の整備

海岸保全施設の整備においては、海岸法(昭和31年法律第101号)の目的である防護・環境・利用の調和に配慮した整備を実施しました。

4 港湾及び漁港・漁場における環境の整備

港の良好な自然環境を活用し、自然環境の大切さを学ぶ機会の充実を図るため、地方公共団体やNPO等による自然体験・環境教育プログラム等の開催の場ともなる緑地・干潟等の整備を推進するとともに、海洋環境整備船等による漂流ごみ・油の回収を行いました。また、海辺の自然環境を活かした自然体験・環境教育を行う「海辺の自然学校」等の取組を推進しました。

2013年に策定した「プレジャーボートの適正管理及び利用環境改善のための総合的対策に関する推進計画」に基づき、放置艇の解消を目指した船舶等の放置等禁止区域の指定と係留・保管施設の整備を推進しました。

漁港・漁場では、水産資源の持続的な利用と豊かな自然環境の創造を図るため、漁場の環境改善を図るための堆積物の除去等の整備を行う水域環境保全対策を実施したほか、水産動植物の生息・繁殖に配慮した構造を有する護岸等の整備を実施しました。また、藻場・干潟の保全・創造等を推進したほか、漁場環境を保全するための森林整備に取り組みました。大規模に衰退したサンゴの効率的・効果的な保全・回復を図るため、サンゴ礁の面的な保全・回復技術の開発に取り組みました。

5 海洋汚染への対策

第4章第6節を参照。

第5節 野生生物の適切な保護管理と外来種対策の強化

1 絶滅のおそれのある種の保存

(1)レッドリストとレッドデータブック

2020年3月に第4次レッドリストの第5回改訂版となる「レッドリスト2020」を公表し、我が国の絶滅危惧種は3,716種となりました。このことから、海洋生物レッドリスト(2017年3月公表)における絶滅危惧種56種を加えると、我が国の絶滅危惧種の総数は3,772種となりました。第5次レッドリストから、これまで陸域と海域で分かれていた検討体制を統合するとともに、陸域・海域を統合したレッドリストを作成することとし、2020年3月に公表した「レッドリスト作成の手引」に基づき、次期レッドリストの評価作業を進めました。

(2)希少野生動植物種等の保存

2017年5月に絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第51号)が成立、6月に公布され、2018年6月から施行されました。本改正法においては、商業目的での捕獲等のみを規制することができる特定第二種国内希少野生動植物種制度の創設、国際希少野生動植物種の流通管理の強化等が行われました。

種の保存法に基づく国内希少野生動植物種については、2022年1月に、両生類26種、貝類2種、植物4種の計32種を指定しました(2022年1月施行)。2022年3月時点で427種の国内希少野生動植物種について、捕獲や譲渡し等の規制を行っています。同法に基づき実施する保護増殖事業については、2021年度に新たに2種(オガサワラカワラヒワ、ハカタスジシマドジョウ)を追加し、計75種について56の保護増殖事業計画を策定し、生息地の整備や個体の繁殖等の保護増殖事業を行っています。また、同法に基づき指定している全国10か所の生息地等保護区において、保護区内の国内希少野生動植物種の生息・生育状況調査、巡視等を行いました。

ワシントン条約及び二国間渡り鳥条約等に基づき、国際的に協力して種の保存を図るべき807分類を国際希少野生動植物種に指定しています。

絶滅のおそれのある野生動植物の保護増殖事業や調査研究、普及啓発を推進するための拠点となる野生生物保護センターを全国で8か所設置しています。

トキについては、佐渡島での野生復帰の取組により、2021年12月時点で約480羽の生存が野生下で確認され、安定的に推移しています。また、2021年7月に保護増殖事業計画を変更し、本州等での個体群形成に向けた検討を進めることとしました。

ライチョウについては、2015年から乗鞍岳で採取した卵を用いて飼育・繁殖技術確立のための取組を7施設で行い、繁殖に成功しています。また、過去にライチョウが生息していた中央アルプスでの個体群復活に向け、野生復帰の取組を実施しました。

そのほか、猛禽(きん)類の採餌環境の改善にも資する間伐の実施等、効果的な森林の整備・保全を行いました。

沖縄島周辺海域に生息するジュゴンについては、漁業関係者等との情報交換や喰み跡のモニタリング調査を行うとともに、先島諸島等において、ジュゴンの喰み跡の確認等の生息状況調査、ジュゴンの目撃情報等の収集等を実施しました。

(3)生息域外保全

トキ、ツシマヤマネコ、ヤンバルクイナ、ライチョウなど、絶滅の危険性が極めて高く、本来の生息域内における保全施策のみでは近い将来、種を存続させることが困難となるおそれがある種について、飼育下繁殖を実施するなど生息域外保全の取組を進めています。

2014年に公益社団法人日本動物園水族館協会と環境省との間で締結した「生物多様性保全の推進に関する基本協定書」に基づき、ツシマヤマネコ、ライチョウ、アマミトゲネズミ、ミヤコカナヘビ、スジシマドジョウ類等の生息域外保全に取り組んでいます。個別の動物園・水族館ではなく協会全体として取り組んでもらうことで、園館間のネットワークを活用した一つの大きな飼育個体群として捉えて計画的な飼育繁殖を推進することが可能となっています。

絶滅危惧植物についても、2015年に公益社団法人日本植物園協会との間で締結した「生物多様性保全の推進に関する基本協定書」に基づき、生息域外保全や野生復帰等の取組について、一層の連携を図っています。さらに、新宿御苑においては、絶滅危惧植物の種子保存を実施しています。

絶滅危惧昆虫についても、全国の昆虫施設と連携し、ツシマウラボシシジミ、フサヒゲルリカミキリ、ウスイロヒョウモンモドキ、フチトリゲンゴロウ等の生息域外保全に取り組んでいます。一方で、環境省及び東京都が飼育下繁殖の実施等により生息域外での増殖に取り組んできたオガサワラシジミ(小笠原諸島固有種)について、2020年8月に飼育下の全ての個体が死亡し、繁殖が途絶えました。これを踏まえ、専門家を交え、飼育下個体が途絶えた原因の分析等を実施しました。2022年3月時点で10施設が認定希少種保全動植物園等として認定されています。

2 野生鳥獣の保護管理

我が国には多様な野生鳥獣が生息しており、2014年に改正した鳥獣保護管理法に基づき、その保護及び管理が図られています。鳥獣保護管理法では、都道府県における鳥獣保護管理行政の基本的な事項を「鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針」(以下「基本指針」という。)として定めることとされています。2021年10月には、第12次基本指針の策定から5年が経過し、鳥獣の保護及び管理に関する社会状況の変化を踏まえて中央環境審議会で見直しに係る審議を行い、第13次基本指針を策定しました。さらに、中央環境審議会では、鳥獣保護管理法の施行から5年が経過したことを踏まえ、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化につき講ずべき措置(以下「講ずべき措置」という。)の答申がなされました。基本指針及び講ずべき措置では、都府県をまたぐ広域的な捕獲等の鳥獣の管理の強化、錯誤捕獲の防止や鳥類の鉛中毒の防止等の鳥獣の保護の推進、狩猟免許の取得促進や十分な捕獲技術をもった人材育成、野生鳥獣に関する感染症対策の強化等の内容を盛り込みました。

鳥獣管理の強化に伴う懸念への対応として、鉛製銃弾の使用による鳥類への影響を科学的に把握するために鉛中毒症例等の必要な情報収集や効果的なモニタリング体制の構築に取り組みました。また、科学的かつ計画的な鳥獣管理を進めるために情報システムの整備と運用を進めるとともに、2021年度にはシステムの機能強化等を行いました。

都道府県における第一種特定鳥獣保護計画及び第二種特定鳥獣管理計画の作成促進や鳥獣の保護及び管理のより効果的な実施を図るため、特定鳥獣5種(イノシシ、ニホンジカ、クマ類、ニホンザル、カワウ)の保護及び管理に関する技術的な検討を行うとともに、都道府県職員等を対象としたオンライン研修会を開催しました。

都道府県による科学的・計画的な鳥獣の管理を支援するため、統計手法を用いて、ニホンジカ及びイノシシの個体数推定及び将来予測を実施しました。

鳥獣の広域的な保護管理のため、東北、関東、中部近畿及び中国四国の各地域において、カワウ広域協議会を開催し、関係者間の情報共有等を行いました。また、関東山地におけるニホンジカ広域協議会では、広域保護管理指針及び実施計画(中期・年次)に基づき、関係機関の連携の下、各種対策を推進しました。絶滅のおそれのある地域個体群である四国山地のツキノワグマについては、広域保護指針に基づき、広域協議会による知見の集積や情報共有が進みました。

渡り鳥の生息状況等に関する調査として、鳥類観測ステーション等における鳥類標識調査、ガンカモ類の生息調査等を実施しました。また、出水平野(鹿児島県)に集中的に飛来するナベヅル、マナヅル等の保護対策として、生息環境の保全、整備等の事業を実施しました。

希少鳥獣でありながらも漁業被害をもたらす北海道えりも地域のゼニガタアザラシについて、個体群管理や被害対策防除を進め個体群動態に係るモニタリング等の手法を確立することを目的として策定した「えりも地域ゼニガタアザラシ特定希少鳥獣管理計画(第2期)」に基づき、漁網の改良等による被害防除対策や、科学的分析による個体群管理を実施しました。

鳥獣の生息環境の改善や生息地の保全を図るため、国指定片野鴨池鳥獣保護区において保全事業を実施しました。

野生生物保護についての普及啓発を推進するため、愛鳥週間(毎年5月10日~5月16日)行事の一環として第75回愛鳥週間「全国野鳥保護のつどい」をオンライン形式にて実施したほか、第55回目となる小・中学校及び高等学校等を対象として野生生物保護の実践活動を発表する「全国野生生物保護活動発表大会」等を開催しました。

(1)野生鳥獣の管理の強化

2015年5月に施行された鳥獣保護管理法においては、都道府県が捕獲等を行う指定管理鳥獣捕獲等事業や捕獲の担い手の確保・育成に向けた認定鳥獣捕獲等事業者制度の創設など、「鳥獣の管理」のための新たな措置が導入されました。

指定管理鳥獣捕獲等事業は、集中的かつ広域的に管理を図る必要があるとして環境大臣が指定した指定管理鳥獣(ニホンジカ及びイノシシ)について、都道府県又は国の機関が捕獲等を行い、適正な管理を推進するものです。国は指定管理鳥獣の捕獲等の強化を図るため、都道府県が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業に対し、交付金により支援を行っています。2021年度においては、44道府県等で当該事業が実施されました。

認定鳥獣捕獲等事業者制度は、鳥獣保護管理法に基づき、鳥獣の捕獲等に係る安全管理体制や従事者の技能・知識が一定の基準に適合し、安全を確保して適切かつ効果的に鳥獣の捕獲等を実施できる事業者を都道府県が認定するもので、44都道府県において158団体が認定されています(2021年11月時点)。

また、狩猟者については、1970年度の約53万人から2012年度には約18万人まで減少しましたが、2016年度以降には20万人を超え、微増傾向にあります。一方、2008年度以降は60歳以上の狩猟者が全体の6割を超えており、依然として高齢化が進んでいることから、引き続き捕獲等を行う鳥獣保護管理の担い手の育成が求められています。高度な知識や技術を有する捕獲の担い手の確保・育成に向けた検討や狩猟の魅力を伝えるための映像作成、鳥獣保護管理に係る専門的な人材を登録し紹介する事業等を行いました。

農林水産業への被害防止等の観点から、侵入防止柵の設置、捕獲活動や追払い等の地域ぐるみの被害防止活動、捕獲鳥獣の食肉(ジビエ)利用の取組等の対策を進めるとともに、鳥獣との共存にも配慮した多様で健全な森林の整備・保全等を実施しました。また、ニホンジカによる森林被害の防止に向けて、林業関係者による捕獲効率向上対策、捕獲等の新技術の開発・実証に対する支援等を行いました。さらに、トドによる漁業被害防止対策として、出現状況等の調査や改良漁具の実証試験等を行いました。

(2)野生鳥獣に関する感染症等への対応

2004年以降、野鳥及び家禽(きん)において、高病原性鳥インフルエンザウイルスが確認されていることから、「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」に基づき、渡り鳥等を対象として、ウイルス保有状況調査を全国で実施し、その結果を公表しました。また、2021年11月に国内での発生状況を踏まえ、野鳥のサーベイランス(調査)における全国の対応レベルを最高レベルとなる「対応レベル3」に引き上げ、全国で野鳥の監視を強化しました。その後も国内の野鳥及び家禽(きん)において、高病原性鳥インフルエンザウイルスの発生が確認されているため、早期発見・早期対応を目的とした野鳥のサーベイランスを都道府県と協力しながら実施するとともに、高病原性鳥インフルエンザの発生地周辺10km圏内を野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の監視を一層強化しました。

高病原性鳥インフルエンザの発生や感染拡大等に備えた予防対策に資するため、人工衛星を使った渡り鳥の飛来経路や国指定鳥獣保護区等への渡り鳥の飛来状況の調査を実施し、環境省ウェブサイトを通じて情報提供等を行いました。

2018年9月に岐阜県の農場において、国内で26年ぶりとなる豚熱(CSF)が発生し、その後、野生イノシシでも感染が拡大しています。こうした状況を受け、環境省では、農林水産省と連携し、各都道府県が実施する野生イノシシのサーベイランスに協力しました。また、豚熱の感染拡大防止を図るため、野生イノシシの捕獲強化に向けた取組を指定管理鳥獣捕獲等事業交付金で支援するとともに、農林水産省が主催する野生イノシシ対策会議に事務局として参加し、野生イノシシ対策の強化に向けて関係機関と情報共有等を実施しました。

我が国における野生鳥獣に関する感染症について広く情報収集し、生物多様性保全の観点でのリスク評価を行うとともに、希少種等への感染症リスクを低減するための野生鳥獣の保護管理手法の検討等を行いました。

3 外来種対策

外来種とは、人によって本来の生息・生育地からそれ以外の地域に持ち込まれた生物のことです。そのような外来種の中には、我が国の在来の生物を食べたり、すみかや食べ物を奪ったりして、生物多様性を脅かす侵略的なものがおり、地域ごとに独自の生物相や生態系が形成されている我が国の生物多様性を保全する上で、大きな問題となっています。国内の絶滅危惧種のうち、爬虫類の7割以上、両生類の5割以上の減少要因として外来種が挙げられています。さらには食害等による農林水産業への被害、咬(こう)傷等による人の生命や身体への被害や、文化財の汚損、悪臭の発生、景観・構造物の汚損など、様々な被害が及ぶ事例が見られます。

近年、より一層貿易量が増えるとともに、輸入品に付着することにより非意図的に国内に侵入する生物が増加しています。2017年6月に国内で初確認された南米原産のヒアリについて、確認件数は、2022年3月までに18都道府県で84事例に上りました。環境省では、地元自治体や関係行政機関等と協力して発見された個体を駆除するとともに、リスクの高い港湾においてモニタリング調査を実施するなど、ヒアリの定着を阻止するための対策を実施しています。2019年10月の東京港青海ふ頭に続き、2020年9月に名古屋港飛島ふ頭で多数の女王アリが確認され、2021年9月には大阪港で複数の女王アリを含む1,000匹以上の大規模な集団が確認されたため、それぞれの地点において周辺地域を含め重点的な調査・防除を行いました。各地点では、事後モニタリングについても特に強化して実施しているところです。また、外来種の導入経路の一つである生きている動物(ペット等)の輸入量は、1990年代をピークに減少傾向にありますが、これまで輸入されなかった種類の生物が新たに輸入されるなど、新たなリスクが存在していると言えます。

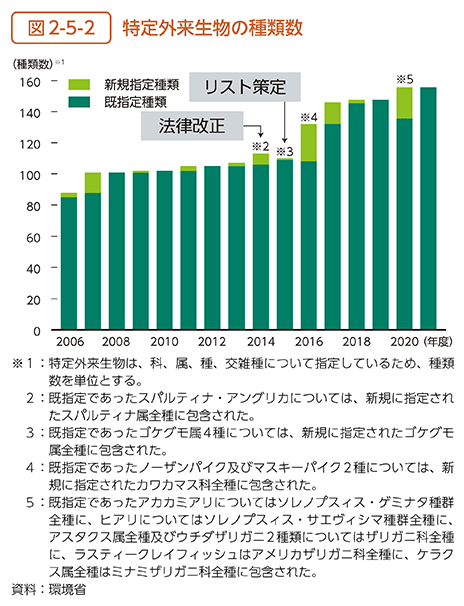

このような外来種の脅威に対応するため、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)に基づき、我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種を特定外来生物として指定し、輸入、飼養等を規制しています。

2022年3月時点で特定外来生物は合計156種類(7科、13属、4種群、123種、9交雑種)となっています(図2-5-2)。また、2014年の改正外来生物法施行から5年が経過したことから、2020年2月に外来生物法の施行状況の検討に着手し、2022年1月に中央環境審議会から「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について」が答申されました。答申では、ヒアリなど非意図的な導入に関する対策の推進、アメリカザリガニなど現状で規制がかかっていない外来種への規制、地方公共団体など各主体との連携強化等について指摘がなされています。この答申を踏まえ、外来種対策を総合的に推進するべく、2022年3月に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定し、第208回国会に提出しました。

外来種被害予防三原則(「入れない」、「捨てない」、「拡げない」)について、多くの人に理解を深めてもらえるよう、主にペット・観賞魚業界等を対象にした普及啓発や、外来種問題に関するパネルやウェブサイト等を活用した普及啓発を実施しています。

マングースやアライグマ、オオクチバス等の既に国内に侵入し、地域の生態系へ悪影響を及ぼしている外来種の防除や、ツマアカスズメバチやオオバナミズキンバイ、スパルティナ属等の近年国内に侵入した外来種の緊急的な防除を行いました。加えて、特定外来生物以外についても、全国に分布し生態系等に大きな影響を与えているアメリカザリガニについての防除や普及啓発手法の検討等を進めました。

4 遺伝子組換え生物対策

生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書(以下「カルタヘナ議定書」という。)を締結するための国内制度として定められた遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)に基づき、2022年3月末時点で475件の遺伝子組換え生物の環境中での使用が承認されています。また、日本版バイオセーフティクリアリングハウス(ウェブサイト)を通じて、法律の枠組みや承認された遺伝子組換え生物に関する情報提供を行ったほか、主要な三つの輸入港周辺の河川敷において遺伝子組換えナタネの生物多様性への影響監視調査等を行いました。

5 動物の愛護及び適正な管理

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動物愛護管理法」という。)に基づき、ペットショップ等の事業者に対する規制を行うとともに、動物の飼養に関する幅広い普及啓発を展開することで、動物の愛護と適正な管理の推進を図ってきました。2020年6月に改正動物愛護管理法が施行され、動物取扱業の更なる適正化と動物の不適切な取扱いへの対応強化のため、第一種動物取扱業者に対する勧告及び命令の制度の拡充、特定動物に関する規制の強化、愛護動物を虐待した場合の罰則の強化等が実施されました。この改正動物愛護管理法に基づき、ペットショップやブリーダー等の動物取扱業に係る犬猫の飼養管理基準の検討を行い、2021年6月には、ケージの大きさ、従業員一人当たりの飼養管理頭数の上限、繁殖等に関する具体的な基準を定める省令が施行されました(一部経過措置あり)。また、相談窓口を設置して都道府県等に助言等を行い、動物取扱業者規制の円滑な運用を推進しました。また、販売される犬猫のマイクロチップ装着等義務化については、2022年6月の施行に向けて、所有する犬又は猫の情報を登録するためのシステム構築や、円滑な制度運用に向けた体制の整備を進めました。

犬猫等の多頭飼育問題について、地方公共団体を対象とした多機関が連携して対策を推進するモデル事業を実施し、オンラインシンポジウムを開催しました。動物虐待事案への円滑な対応のために行政・警察・関係機関の連携強化や虐待の該当性判断に資するガイドラインを策定しました。

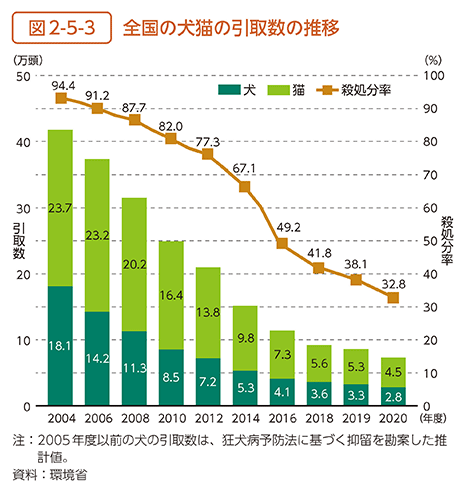

都道府県等に引き取られた犬猫の数は、7.2万頭(前年度から約1.3万頭減)となりました。引き取られた犬猫の返還・譲渡率は約69%となり、殺処分数は約2.4万頭(2018年度比約4割減)となりました(図2-5-3)。

都道府県等が引き取った動物の譲渡及び返還を促進するため、都道府県等の収容・譲渡施設の整備に係る費用の補助を行いました。また、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)(平成20年法律第83号)については、2021年10月に基準の一部改正を行い、ペットフードの安全性の確保を図りました。

広く国民に動物の愛護と適正な飼養について啓発するため、関係行政機関や団体との協力の下、「私たちがつくるペットとのこれから」をテーマに、動物愛護週間中央行事として「2021どうぶつ愛護オンラインシンポジウム」を全国に配信しました。

災害対策については、2021年3月に災害への対応状況を確認するための資料「災害への備えチェックリスト」を自治体の動物愛護担当部局、防災部局向けに発行し、2021年8月の大雨による災害等において、ペット連れ被災者への支援等を行うために自治体と連絡体制を構築して情報収集に当たりました。

愛玩動物看護師を国家資格として定める愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号)については、2022年5月の施行に向け、政省令等の整備や普及啓発を進めました。

第6節 持続可能な利用

1 持続可能な農林水産業

農林水産省では、2021年5月に食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現させるための新たな政策方針として「みどりの食料システム戦略」を策定し、2050年までに目指す姿として、農林水産業のCO2ゼロエミッション化、有機農業の取組面積の拡大、化学農薬・化学肥料の使用量削減などの14の目標を定めました。戦略の実現に向け、2022年2月に「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業の促進等に関する法律案(みどりの食料システム法案)」を閣議決定し、第208回国会に提出しました。

また、国家戦略及び「農林水産省生物多様性戦略」に基づき、[1]田園地域・里地里山の保全(環境保全型農業直接支払による生物多様性保全等に効果の高い営農活動に対する直接支援等)、[2]森林の保全(適切な間伐等)、[3]里海・海洋の保全(生態系全体の生産力の底上げを目指した漁場の整備等)など、農林水産分野における生物多様性の保全や持続可能な利用を推進しました。

(1)農業

持続可能な農業生産を支える取組の推進を図るため、化学肥料、化学合成農薬の使用を原則5割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動に取り組む農業者の組織する団体等を支援する環境保全型農業直接支払を実施しました。

環境保全等の持続可能性を確保するための取組である農業生産工程管理(GAP)の普及・推進や、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号)に基づき、土づくりと化学肥料・化学合成農薬の使用低減に効果が高い農業生産方式の導入計画の認定を受けた農業者(エコファーマー)の普及推進、有機農業の推進に関する法律(平成18年法律第112号)に基づく有機農業の推進に関する基本的な方針の下で、有機農業指導員の育成及び新たに有機農業に取り組む農業者の技術習得等による人材育成、有機農産物の安定供給体制の構築、国産有機農産物の流通、加工、小売等の事業者と連携した需要喚起の取組を支援しました。

(2)林業

森林・林業においては、持続可能な森林経営及び森林の有する公益的機能の発揮を図るため、造林、保育、間伐等の森林整備を実施するとともに、多様な森林づくりのための適正な維持管理に努めるほか、関係省庁の連携の下、木材利用の促進を図りました。

また、森林所有者や境界が不明で整備が進まない森林も見られることから、意欲ある者による施業の集約化の促進を図るため、所有者の確定や境界確認等に対する支援を行いました。

(3)水産業

水産業においては、持続的な漁業生産等を図るため、適地での種苗放流等による効率的な増殖の取組を支援するとともに、漁業管理制度の的確な運用に加え、漁業者による水産資源の自主的な管理措置等を内容とする資源管理計画に基づく取組を支援するとともに、新漁業法に基づく資源管理協定への移行を推進しました。さらに、沿岸域の藻場・干潟の造成等生育環境の改善を実施しました。また、持続的養殖生産確保法(平成11年法律第51号)に基づく漁協等による養殖漁場の漁場改善計画の作成を推進しました。

水産資源の保護管理については第2章第4節2を参照。

2 エコツーリズムの推進

エコツーリズム推進法(平成19年法律第105号)に基づき、エコツーリズムに取り組む地域への支援、全体構想の認定・周知、技術的助言、情報の収集、普及啓発、広報活動等を総合的に実施しました。同法に基づくエコツーリズム全体構想については、2022年3月時点において全国で合計19件が認定されています。また、全国のエコツーリズムに関連する活動の向上や関係者の連帯感の醸成を図ることを目的として、第17回エコツーリズム大賞により取組の優れた団体への表彰を実施し、くまの体験企画が大賞を受賞しました。

エコツーリズムに取り組む地域への支援として、7の地域協議会に対して交付金を交付し、魅力あるプログラムの開発、ルール作り、推進体制の構築等を支援するとともに、有識者をアドバイザーとして地域に派遣したほか、地域におけるガイドやコーディネーター等の人材育成事業等を実施しました。

エコツーリズムの推進・普及を図るため、全体構想認定地域等のエコツーリズムに取り組む地域や関係者による意見交換を行い、課題や取組状況等を共有しました。

3 遺伝資源へのアクセスと利益配分

(1)遺伝資源の利用と保存

医薬品の開発や農作物の品種改良など、遺伝資源の価値は拡大する一方、世界的に見れば森林の減少や砂漠化の進行等により、多様な遺伝資源が減少・消失の危機に瀕(ひん)しており、貴重な遺伝資源を収集・保存し、次世代に引き継ぐとともに、これを積極的に活用していくことが重要となっています。農林水産分野では、農業生物資源ジーンバンク事業等により、関係機関が連携して、動植物、微生物、DNA、林木、水産生物等の国内外の遺伝資源の収集、保存、評価等を行っており、植物遺伝資源23万点を始め、世界有数のジーンバンクとして利用者への配布・情報提供を行いました。また、海外研究者に向けて、遺伝資源の取引・運用制度に関する理解促進や保護と利用のための研修等支援を行いました。

新品種の開発に必要な海外遺伝資源の取得や利用を円滑に進めるため、遺伝資源保有国における遺伝資源に係る制度等を調査するとともに、入手した各国の最新情報等について、我が国の遺伝資源利用者に対し周知活動等を実施しました。

ライフサイエンス研究の基盤となる研究用動植物等の生物遺伝資源について、「ナショナルバイオリソースプロジェクト」により、大学・研究機関等において戦略的・体系的な収集・保存・提供等を行いました。また、途絶えると二度と復元できない実験途上の貴重な生物遺伝資源を広域災害等から保護するための体制強化に資する、「大学連携バイオバックアッププロジェクト」も実施しています。

(2)微生物資源の利用と保存

独立行政法人製品評価技術基盤機構を通じた資源提供国との生物多様性条約の精神にのっとった国際的取組として、資源提供国との協力体制を構築し、我が国の企業への海外の微生物資源の利用機会の提供を行っています。

我が国の微生物等に関する中核的な生物遺伝資源機関である独立行政法人製品評価技術基盤機構バイオテクノロジーセンター(NBRC)において、生物遺伝資源の収集、保存等を行うとともに、これらの資源に関する情報(分類、塩基配列、遺伝子機能等に関する情報)を整備し、生物遺伝資源と併せて提供しています。

第7節 国際的取組

1 生物多様性に関する世界目標への貢献

愛知目標の達成を含め、生物多様性条約に基づく取組を地球規模で推進していくためには、途上国への資金供与や技術移転、能力養成が必要であることが強く指摘されています。このため、我が国は、愛知目標の達成に向けた途上国の能力養成等を支援するため、条約事務局に設置された「生物多様性日本基金」に拠出しており、本基金により、愛知目標の達成に向けて「生物多様性国家戦略」の実施を支援する事業等が進められました。

2 生物多様性及び生態系サービスに関する科学と政策のインターフェースの強化

2019年2月に公益財団法人地球環境戦略研究機関(IGES)に設置された「生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム(IPBES)」の「侵略的外来種に関するテーマ別評価技術支援機関(TSU-IAS)」の作業を支援しました。また、IPBES総会第8回会合の結果報告会及び、IPBESに関わる国内専門家及び関係省庁による国内連絡会を2021年7月と2022年3月に、さらにシンポジウム「生物多様性とライフスタイル~自然の恵み「食」を将来に引き継ぐためにわたしたちができること~」を2021年12月に開催しました。このほか、IPBESによる評価作業への知見提供等により国際的な科学と政策の結び付き強化に貢献することを目的として、環境研究総合推進費による研究「社会・生態システムの統合化による自然資本・生態系サービスの予測評価」を実施しました。

3 二次的自然環境における生物多様性の保全と持続可能な利用・管理の促進

二次的な自然環境における自然資源の持続可能な利用と、それによる生物多様性の保全を目標とした「SATOYAMAイニシアティブ」を推進するため、「SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ(IPSI)」を支援するとともに、その運営に参加しました。なお、IPSIの会員は、12団体が2021年度に新たに加入し、2022年3月時点で21か国の22政府機関を含む73か国・地域の283団体となりました。

SATOYAMAイニシアティブの理念を国内において推進するために2013年に発足した「SATOYAMAイニシアティブ推進ネットワーク」に環境省及び農林水産省が参加しています。本ネットワークは、SATOYAMAイニシアティブの国内への普及啓発、多様な主体の参加と協働による取組の促進に向け、ネットワークへの参加を呼び掛けたロゴマークや活動事例集の作成や「エコプロダクツ2019」等の各種イベントへの参加を行いました。なお、本ネットワークの会員は2022年3月時点で53地方公共団体を含む118団体となりました。

4 アジア保護地域パートナーシップの推進

2013年11月に宮城県仙台市で開催した第1回アジア国立公園会議を契機に我が国が主導して設立された「アジア保護地域パートナーシップ(APAP)」の取組の一環として、2019年10月にマレーシアのコタキナバルにおいて開催された「持続可能なツーリズム」に関するワークショップに参画し、アジア各国の保護区の管理水準の向上に向けた情報共有等を進めています。同パートナーシップの参加国は2021年12月時点で、17か国となりました。

5 森林の保全と持続可能な経営の推進

世界の森林は、陸地の約31%を占め、面積は約40億haに及びます。植林等による増加分を差し引いた森林減少の面積は、2010年から2020年の間に世界全体で年平均470万ha減少しています。1990年から2000年の間の森林が純減する速度は年平均780万haであり、森林が純減する速度は低下傾向にありますが、減速ペースは鈍化してきています。地球温暖化や生物多様性の損失に深刻な影響を与える森林減少・劣化を抑制するためには、持続可能な森林経営を推進する必要があります。我が国は、持続可能な森林経営の推進に向けた国際的な議論に参画・貢献するとともに、関係各国、各国際機関等と連携を図るなどして森林・林業分野の国際的な政策対話等を推進しています。

「国連森林戦略計画2017-2030」は、国連森林フォーラム(UNFF)での議論を経て2017年4月に国連総会において採択され、我が国もその実施に係る議論に参画しています。

国際熱帯木材機関(ITTO)の第57回理事会が2021年11~12月にオンラインにより開催され、ITTOの設置根拠である「2006年の国際熱帯木材協定」の有効期間を延長するとともに、次期事務局長としてシャーム・サックル氏(マレーシア)を選出しました。また、加盟国等から総額380万ドルのプロジェクト等に対する拠出が表明され、我が国からは、ベトナムにおける持続可能な木材消費の促進等計85万ドルの拠出を表明しました。

6 砂漠化対策の推進

1996年に発効した国連の砂漠化対処条約(UNCCD)において、先進締約国は、砂漠化の影響を受ける締約国に対し、砂漠化対処のための努力を積極的に支援することとされており、我が国は先進締約国として、科学的・技術的側面から国際的な取組を推進しています。2019年9月にインドのニューデリーでUNCCD第14回締約国会議及び同科学技術委員会等に参画し、議論に貢献しました。

7 南極地域の環境の保護

南極地域は、近年、観測活動や観光利用の増加による環境影響の増大が懸念されています。南極の環境保護に関しては、南極の平和的利用と科学的調査における国際協力の推進のため南極条約(1961年発効)及び南極の環境や生態系の保護を目的とする「環境保護に関する南極条約議定書」(1998年発効)による国際的な取組が進められています。

我が国は、南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号)に基づき、南極地域における観測、観光、取材等に対する確認制度等を運用するとともに、環境省のウェブサイト等を通じて南極地域の環境保護に関する普及啓発、指導等を行っています。また、拠出金により南極条約活動を支援しているほか、2021年6月にオンラインで開催された第43回南極条約協議国会議において、南極特別管理地区及び南極特別保護地区の管理計画の改訂など、南極における環境の保護の方策について議論を行いました。

環境保護に関する南極条約議定書(マドリード議定書)採択30周年記念国際会議が、2021年10月にスペイン・マドリード及びオンラインにて開催され、マドリード議定書が南極の環境保護において果たしてきた役割を振り返るとともに、現在直面する新たな課題に国境を越えて協力し取り組んでいくことが確認されました。

8 サンゴ礁の保全

国際サンゴ礁イニシアティブ(ICRI)の枠組みの中で、我が国が主導して2017年から開始した地球規模サンゴ礁モニタリングネットワーク(GCRMN)の東アジア地域におけるサンゴ礁生態系モニタリングデータの地域解析の結果がとりまとめられました。また、2021年12月にオンラインで開催されたICRI第36回総会等を通じて、情報収集を行いました。

9 生物多様性関連諸条約の実施

(1)生物多様性条約

愛知目標の達成に向け、我が国では国家戦略を策定し必要な取組を行いました。例えば、2020年12月には、自然環境保全法に基づき、小笠原方面の沖合域に沖合海底自然環境保全地域を4地域指定しました。これにより、我が国の海洋保護区の割合は8.3%から13.3%となり、愛知目標のうち「2020年までに海域の10%を海洋保護区等として保全する」ことを達成しました。このような、愛知目標の達成に向けた取組や「生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書(以下「名古屋議定書」という。)」を始めとするCOP10決定事項の実施に向けて関係省庁と連携して取り組みました。

(2)名古屋議定書

COP10において採択された名古屋議定書について我が国は2017年8月に締約国となり、国内措置である「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針」を施行し、名古屋議定書の適切な実施に努めています。

我が国はCOP10の際に、名古屋議定書の早期発効や効果的な実施に貢献するため、地球環境ファシリティ(GEF)によって管理・運営される名古屋議定書実施基金の構想について支援を表明し、2011年に10億円を拠出しました。この基金を活用し、国内制度の発展、遺伝資源の保全及び持続可能な利用に係る技術移転、民間セクターの参加促進等の活動を行う13件のプロジェクトが承認され、ブータン、コロンビア、コスタリカ等の6件は既に完了しています。

(3)カルタヘナ議定書及び名古屋・クアラルンプール補足議定書

バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書(以下「補足議定書」という。)の国内担保を目的とした遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第18号。以下「改正カルタヘナ法」という。)が、2017年4月に成立し、同月に公布されました。また、補足議定書については、2017年5月にその締結について国会で承認され、同年12月に受諾書を国際連合事務総長に寄託し、我が国は補足議定書の締約国となりました。同補足議定書は発効要件が満たされたことから、2018年3月に発効し、これに合わせて改正カルタヘナ法が施行されました。

(4)ワシントン条約

ワシントン条約に基づく絶滅のおそれのある野生動植物の輸出入の規制に加え、同条約附属書Iに掲げる種については、種の保存法に基づき国内での譲渡し等の規制を行っています。関係省庁、関連機関が連携・協力し、象牙の適正な取引の徹底や規制対象種の適切な取扱いに向けて、国内法執行や周知強化等の取組を進めました。

(5)ラムサール条約

ラムサール条約に関しては、2021年11月に「出水ツルの越冬地」を登録し、これにより国内のラムサール条約湿地は現在53か所となっています。また、ラムサール条約湿地における普及啓発活動をラムサール条約登録湿地関係市町村会議等の関係者と共に進めました。

(6)アジア太平洋地域における渡り性水鳥の保全

東アジア・オーストラリア地域の渡り性水鳥及びその生息地の保全を目的とする国際的連携・協力のための枠組み「東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップ(EAAFP)」の下に設置されている渡り性水鳥重要生息地ネットワークに、「サロベツ湿原」が新規に参加しました。また、ネットワーク参加地におけるモニタリングの促進とモニタリング結果の活用について検討しました。

(7)二国間渡り鳥条約・協定

2020年1月に開催された小型シギ・チドリ類に関する米国及びロシアとの保護協力ワークショップでの検討結果を受けて、東アジアにおける小型シギ・チドリ類、特にハマシギの保全施策に関する検討等の取組を進めました。

第8節 生物多様性及び生態系サービスの把握

1 自然環境データの整備・提供

(1)自然環境データの調査とモニタリング

我が国では、全国的な観点から植生や野生動物の分布など自然環境の状況を面的に調査する自然環境保全基礎調査のほか、様々な生態系のタイプごとに自然環境の量的・質的な変化を定点で長期的に調査する「モニタリングサイト1000」等を通じて、全国の自然環境の現状及び変化を把握しています。

自然環境保全基礎調査における植生調査では、詳細な現地調査に基づく植生データを収集整理した1/2万5,000現存植生図を作成しており、我が国の生物多様性の状況を示す重要な基礎情報となっています。2020年度までに、全国の約94%に当たる地域の植生図の作成を完了しました。また、タヌキ等の野生鳥獣の生息分布状況の調査を実施したほか、藻場の分布、鳥類の繁殖分布状況の調査成果を公表しました。

モニタリングサイト1000では、高山帯、森林・草原、里地里山、陸水域(湖沼及び湿原)、沿岸域(磯、干潟、アマモ場、藻場、サンゴ礁等)、小島嶼(しょ)について、生態系タイプごとに定めた調査項目及び調査方法により、合計約1,000か所の調査サイトにおいて、モニタリング調査を実施し、その成果を公表しています。また、得られたデータは5年ごとに分析等を加え、取りまとめており、2019年度に3回目のとりまとめ報告書を公表しました。

インターネットを使って、全国の生物多様性データを収集し、提供するシステム「いきものログ」により、2021年12月時点で約522万件の全国の生物多様性データが収集され、地方公共団体を始めとする様々な主体で活用されています。

2013年以降の噴火に伴い新たな陸地が誕生し、拡大を続けている小笠原諸島の西之島に、2019年9月に上陸し、鳥類、節足動物、潮間帯生物、植物、地質、火山活動等に関する総合学術調査を実施しました。しかし、2020年12月以降の火山活動により、生態系が維持されていた旧島の全てが溶岩若しくは火山灰に覆われ、西之島の生物相がリセットされた状態となりました。原生状態の生態系がどのように遷移していくのかを確認することができる世界に類のない科学的価値を有する西之島の適切な保全に向けて、2021年7月と9月にドローン等を用いて陸域と海域の現状を確認する調査を行いました。

(2)地球規模のデータ整備や研究等

地球規模での生物多様性保全に必要な科学的基盤の強化のため、アジア太平洋地域の生物多様性観測・モニタリングデータの収集・統合化等を推進する「アジア太平洋生物多様性観測ネットワーク(AP-BON)」の取組の一環として、AP-BON参加者の能力向上や参加者間の更なるネットワーク強化を目的に、オンラインセミナーを計5回開催し、アジア太平洋地域における生物多様性モニタリングの体制強化を推進しました。

研究開発の取組としては、独立行政法人国立科学博物館において、「過去150年の都市環境における生物相変遷に関する研究-皇居を中心とした都心での収集標本の解析」、「極限環境の科学」等の調査研究を推進するとともに、約485万点の登録標本を保管し、標本情報についてインターネットで広く公開しました。また、地球規模生物多様性情報機構(GBIF)の活動を支援するとともに、我が国からのデータ提供拠点である独立行政法人国立科学博物館及び大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立遺伝学研究所と連携しながら、生物多様性情報をGBIFに提供しました。

(3)生態系を活用した防災・減災(Eco-DRR)及び気候変動適応策(EbA)の推進

生態系を活用した気候変動への適応策(EbA)を促進するため、地域における取組事例の調査等を行い、EbAを現場で実施する際の基本的な考え方や踏まえるべき視点等を紹介する手引きの取りまとめを進めました。また、生態系を活用した防災・減災(Eco-DRR)を推進するため、かつての氾濫原や湿地等の再生による流域全体での遊水機能等の強化に向けた「生態系機能ポテンシャルマップ」の作成方法の検討等を進めました。

2 放射線による野生動植物への影響の把握

福島第一原発の周辺地域での放射性物質による野生動植物への影響を把握するため、関係する研究機関等とも協力しながら、野生動植物の試料の採取、放射能濃度の測定、推定被ばく線量率による放射線影響の評価等を進めました。また、関連した調査を行っている他の研究機関や学識経験者と意見交換を行いました。

3 生物多様性及び生態系サービスの総合評価

生態系サービスを生み出す森林、土壌、生物資源等の自然資本を持続的に利用していくために、自然資本と生態系サービスの価値を適切に評価・可視化し、様々な主体の意思決定に反映させていくことが重要です。そのため、生物多様性の主流化に向けた経済的アプローチに関する情報収集や、生態系サービスの定量的評価に関する研究を実施するとともに、企業の生物多様性保全活動に関わる生態系サービスの価値評価・算定のための作業説明書(試行版)を2019年3月に公表しました。また、2021年3月に公表した「生物多様性及び生態系サービスの総合評価2021(JBO3)」の結果をわかりやすく伝える広報資料を作成しました。

出典: 環境省