第3章 循環型社会の形成

第1節 廃棄物等の発生、循環的な利用及び処分の現状

1 我が国における循環型社会

我が国における循環型社会とは、「天然資源の消費の抑制を図り、もって環境負荷の低減を図る」社会です。ここでは、廃棄物・リサイクル対策を中心として循環型社会の形成に向けた、廃棄物等の発生とその量、循環的な利用・処分の状況、国の取組、各主体の取組、国際的な循環型社会の構築について説明します。

(1)我が国の物質フロー

私たちがどれだけの資源を採取、消費、廃棄しているかを知ることが、循環型社会を構築するための第一歩です。

「第四次循環型社会形成推進基本計画」(2018年6月閣議決定。以下、循環型社会形成推進基本計画を「循環基本計画」という。)では、どの資源を採取、消費、廃棄しているのかその全体像を的確に把握し、その向上を図るために、物質フロー(物の流れ)の異なる断面である「入口」、「循環」、「出口」に関する指標にそれぞれ目標を設定しています。

以下では、物質フロー会計(MFA)を基に、我が国の経済社会における物質フローの全体像とそこから浮き彫りにされる問題点、「第四次循環基本計画」で設定した物質フロー指標に関する目標の状況について概観します。

ア 我が国の物質フローの概観

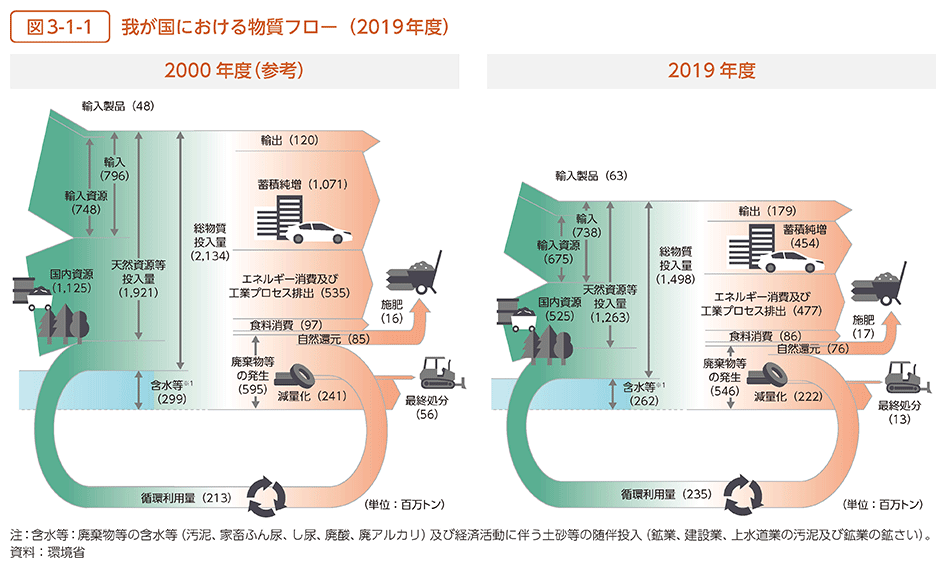

我が国の物質フロー(2019年度)は、図3-1-1のとおりです。

イ 我が国の物質フロー指標に関する目標の設定

「第四次循環基本計画」では、物質フローの「入口」、「循環」、「出口」に関する指標について目標を設定しています。

それぞれの指標についての目標年次は、2025年度としています。各指標について、最新の達成状況を見ると、以下のとおりです。

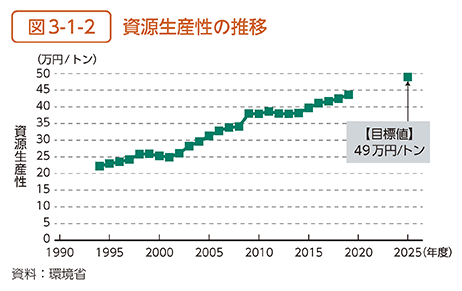

[1]資源生産性(=GDP/天然資源等投入量)(図3-1-2)

2025年度において、資源生産性を49万円/トンとすることを目標としています(2000年度の約25.3万円/トンからおおむね2倍)。2019年度の資源生産性は約43.6万円/トンであり、2000年度と比べ約72%上昇しました。しかし、2010年度以降は横ばい傾向となっています。

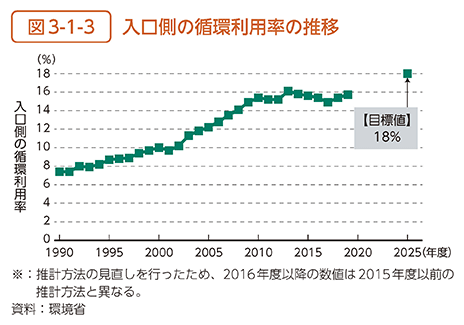

[2]入口側の循環利用率(=循環利用量/(循環利用量+天然資源等投入量))(図3-1-3)

2025年度において、入口側の循環利用率を18%とすることを目標としています(2000年度の約10%からおおむね8割向上)。2000年度と比べ、2019年度の入口側の循環利用率は約6ポイント上昇し、約15.7%でした。しかし、近年は伸び悩んでいます。

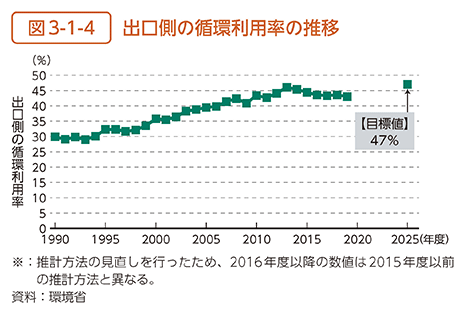

[3]出口側の循環利用率(=循環利用量/廃棄物等発生量)(図3-1-4)

2025年度において、出口側の循環利用率を47%とすることを目標としています(2000年度の約36%からおおむね2割向上)。2000年度と比べ、2019年度の出口側の循環利用率は約7ポイント上昇し、約43.0%でした。しかし、近年は伸び悩んでいます。

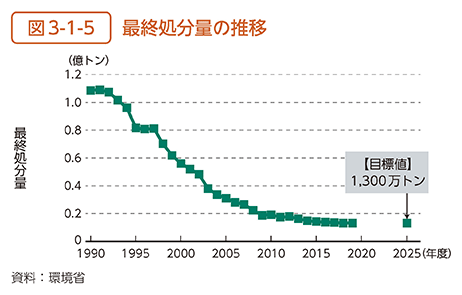

[4]最終処分量(=廃棄物の埋立量)(図3-1-5)

2025年度において、最終処分量を1,300万トンとすることを目標としています(2000年度の約5,600万トンからおおむね8割減)。2000年度と比べ、2019年度の最終処分量は約77%減少し、1,300万トンでした。

(2)廃棄物の排出量

ア 廃棄物の区分

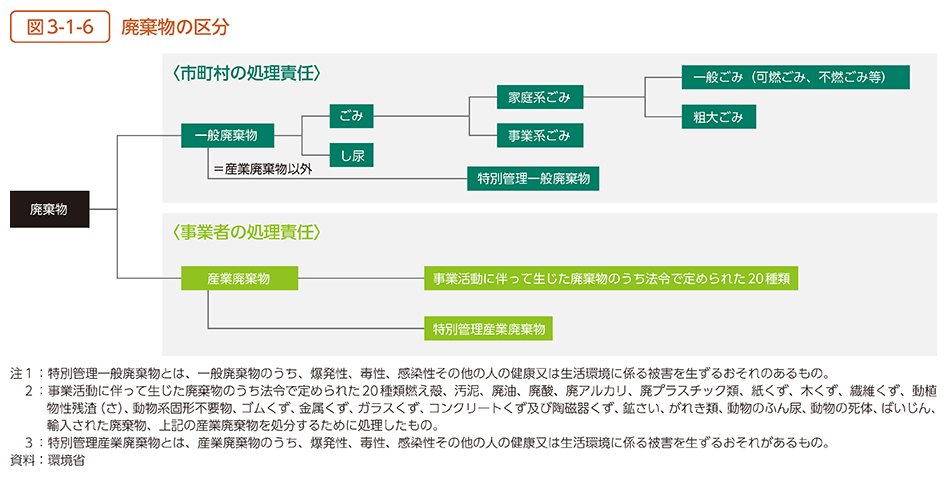

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)では、廃棄物とは自ら利用したり他人に有償で譲り渡したりすることができないために不要になったものであって、例えば、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿等の汚物又は不要物で、固形状又は液状のものを指します。

廃棄物は、大きく産業廃棄物と一般廃棄物の二つに区分されています。産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)で定められた20種類のものと、廃棄物処理法に規定する「輸入された廃棄物」を指します。一方で、一般廃棄物とは産業廃棄物以外の廃棄物を指し、し尿のほか主に家庭から発生する家庭系ごみのほか、オフィスや飲食店から発生する事業系ごみも含んでいます(図3-1-6)。

イ 一般廃棄物(ごみ)の処理の状況

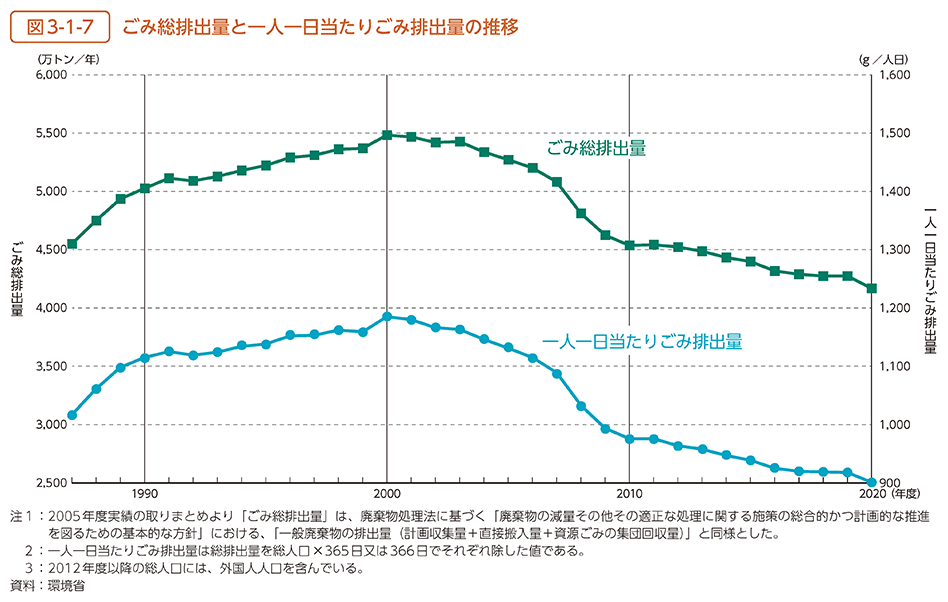

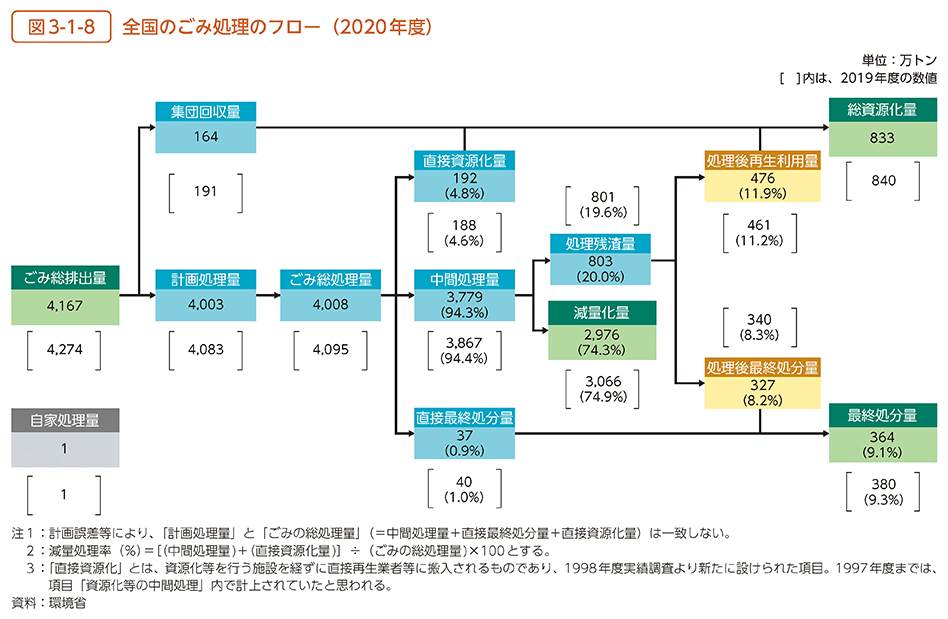

2020年度におけるごみの総排出量は4,167万トン(東京ドーム約112杯分、一人一日当たりのごみ排出量は901グラム)です(図3-1-7)。このうち、焼却、破砕・選別等による中間処理や直接の資源化等を経て、最終的に資源化された量(総資源化量)は833万トン、最終処分量は364万トンです(図3-1-8)。

ウ 一般廃棄物(し尿)の処理の状況

2020年度の水洗化人口は1億2,120万人で、そのうち下水道処理人口が9,720万人、浄化槽人口が2,400万人(うち合併処理人口は1,442万人)です。また非水洗化人口は554万人で、そのうち計画収集人口が548万人、自家処理人口が6万人です。

総人口の約2割(非水洗化人口及び浄化槽人口)から排出された、し尿及び浄化槽汚泥の量(計画処理量)は2,001万kLで、年々減少しています。そのほとんどは水分ですが、1kLを1トンに換算して単純にごみの総排出量(4,167万トン)と比較すると、その数値が大きいことが分かります。それらのし尿及び浄化槽汚泥は、し尿処理施設で1,835万kL、ごみ堆肥化施設及びメタン化施設で13万kL、下水道投入で145万kL、農地還元で2万kL、その他で6万kLが処理されています。なお、下水道終末処理場から下水処理の過程で排出される下水汚泥は産業廃棄物として計上されます。

エ 産業廃棄物の処理の状況

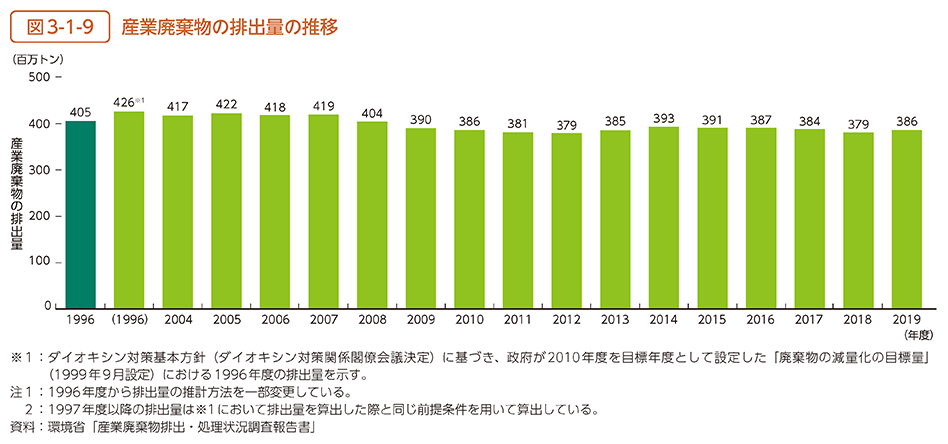

近年、産業廃棄物の排出量は約4億トン前後で推移しており、大きな増減は見られません。2019年度の排出量は3.86億トンであり、前年度に比べて712万トン増加しています(図3-1-9)。

(3)循環的な利用の現状

ア 容器包装(ガラス瓶、ペットボトル、プラスチック製容器包装、紙製容器包装等)

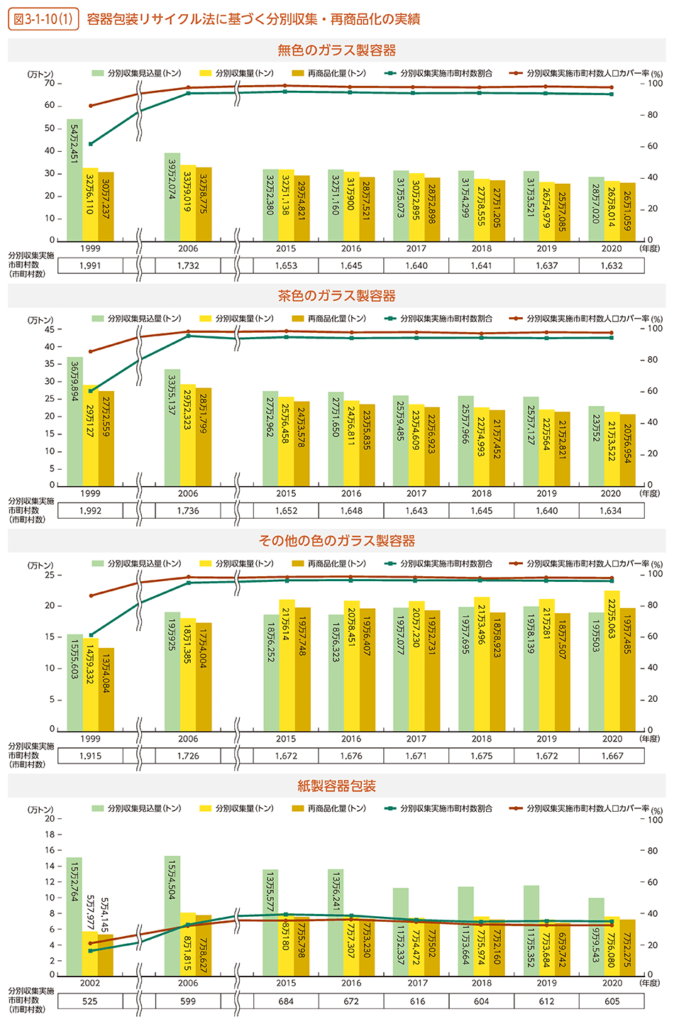

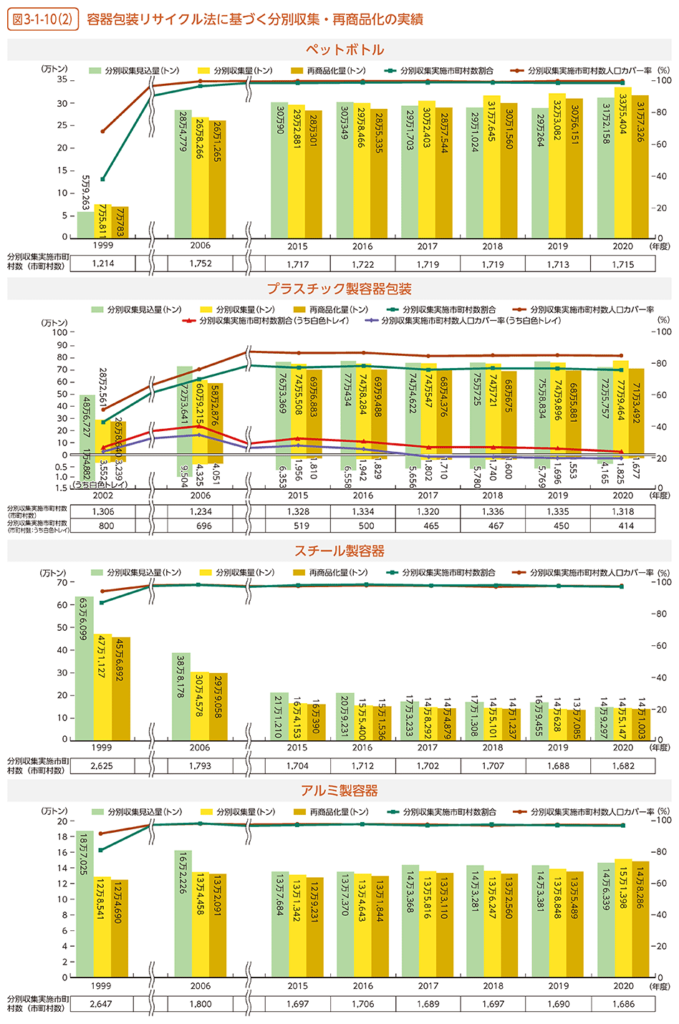

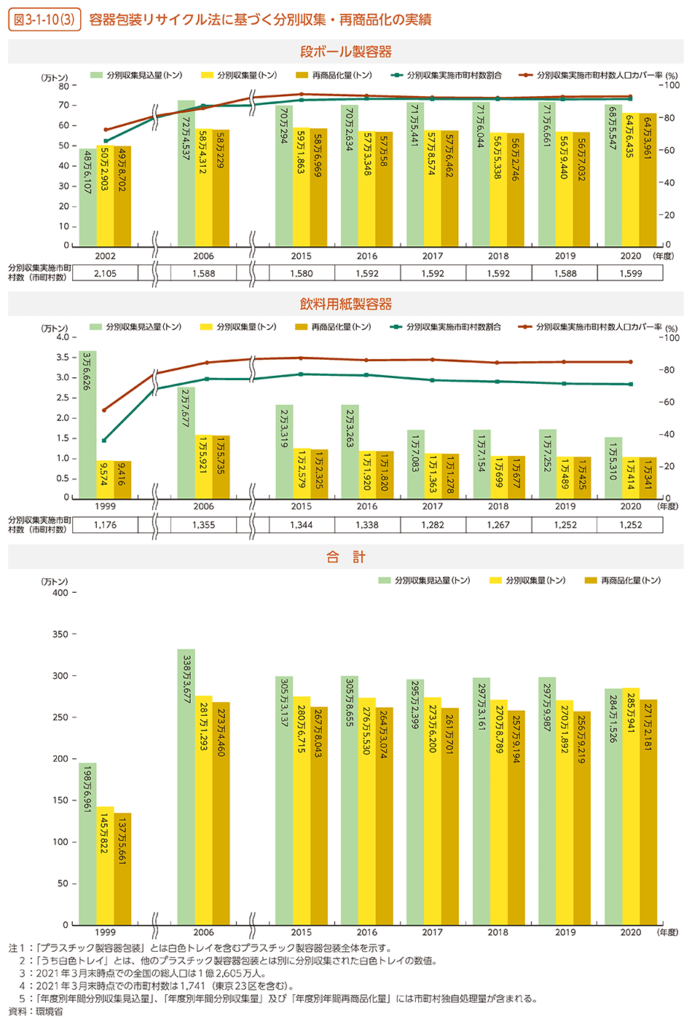

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)(平成7年法律第112号)に基づく、2020年度の分別収集及び再商品化の実績は図3-1-10のとおり、全市町村に対する分別収集実施市町村の割合は、ガラス製容器、ペットボトル、スチール製容器(飲料又は酒類用)、アルミ製容器(飲料又は酒類用)が前年度に引き続き9割を超えました。紙製容器包装については約3割、プラスチック製容器包装については7割を超えています。

イ プラスチック類

プラスチックは加工のしやすさ、用途の多様さから非常に多くの製品に利用されています。一般社団法人プラスチック循環利用協会によると、2020年におけるプラスチックの生産量は963万トン、国内消費量は841万トン、廃プラスチックの総排出量は822万トンと推定され、排出量に対する有効利用率は、約86%と推計されています。一方で、有効利用されていないものの処理・処分方法については、単純焼却が約8%、埋立処理が約6%と推計されています。

ウ 特定家庭用機器4品目

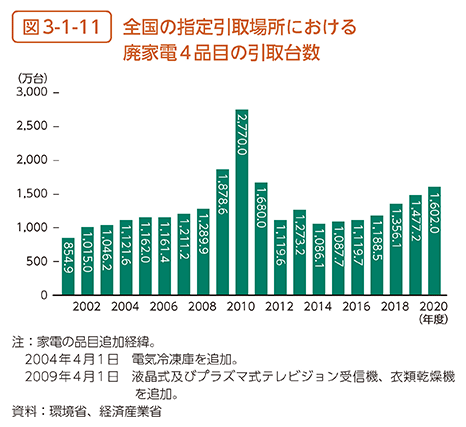

特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)は、エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機を特定家庭用機器としており、特定家庭用機器が廃棄物となったもの(特定家庭用機器廃棄物)について、小売業者に対して引取義務及び製造業者等への引渡義務を、製造業者等に対して指定引取場所における引取義務及び再商品化等義務を課しています。2020年度に製造業者等により引き取られた特定家庭用機器廃棄物は、図3-1-11のとおり、1,602万台でした。なお、2020年度の不法投棄回収台数は、5万3,300台でした。

製造業者等は、一定の基準以上での再商品化を行うことが求められています。2020年度の再商品化実績(再商品化率)は、エアコンが92%、ブラウン管テレビが72%、液晶・プラズマ式テレビが85%、冷蔵庫・冷凍庫が81%、洗濯機・衣類乾燥機が92%となっています。

2020年度の回収率は64.8%でした。

2021年4月からは、中央環境審議会・産業構造審議会の合同会合において、家電リサイクル制度の評価・検討が行われており、[1]対象品目、[2]家電リサイクル券の利便性の向上、[3]多様な販売形態をとる小売業者への対応、[4]社会状況に合わせた回収体制の確保・不法投棄対策、[5]回収率の向上、[6]再商品化等費用の回収方式、[7]サーキュラーエコノミーと再商品化率・カーボンニュートラルの点から議論しています。

エ 建設廃棄物等

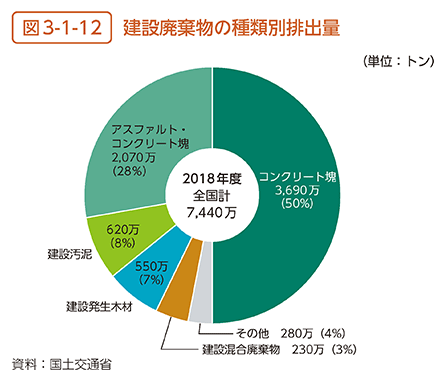

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)では、床面積の合計が80m2以上の建築物の解体工事等を対象工事とし、そこから発生する特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目)の再資源化等を義務付けています(図3-1-12)。また、解体工事業を営もうとする者の登録制度により、適正な分別解体等を推進しています。建設リサイクル法の施行によって、特定建設資材廃棄物のリサイクルが促進され、建設廃棄物全体の再資源化・縮減率は2000年度の85%から2018年度には97.2%と着実に向上しています。また、2020年度の対象建設工事における届出件数は38万4,947件、2021年3月末時点で解体工事業者登録件数は1万5,209件となっています。また、毎年上半期と下半期に実施している「建設リサイクル法に関する全国一斉パトロール」を含めた2020年度の工事現場に対するパトロール時間数は延べ4万8,713時間となっています。現在は、「建設リサイクル推進計画2020~「質」を重視するリサイクルへ~」に基づき、建設副産物の高い再資源化率の維持等、循環型社会形成への更なる貢献等を主要課題とし、各種施策を実施しています。

オ 食品廃棄物等・食品ロス

食品廃棄物等とは、食品の製造、流通、消費の各段階で生ずる動植物性残さ等であり、具体的には加工食品の製造過程や流通過程で生ずる売れ残り食品、消費段階での食べ残し・調理くず等を指します。

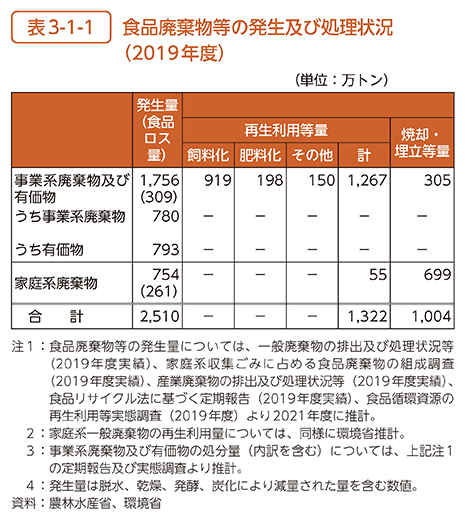

この食品廃棄物等は、飼料・肥料等への再生利用や熱・電気に転換するためのエネルギーとして利用できる可能性があり、循環型社会及び脱炭素社会の実現を目指すため、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号。以下「食品リサイクル法」という。)等により、その利活用を推進しています。2019年度の食品廃棄物等の発生及び処理状況は、表3-1-1のとおりです。また、2019年度の再生利用等実施率は食品産業全体で85%となっており、業態別では、食品製造業が96%、食品卸売業が64%、食品小売業が51%、外食産業が32%と業態によって差が見られます。我が国では、食品廃棄物等の再生利用等の促進のため、食品リサイクル法に基づき、再生利用事業者の登録制度及び再生利用事業計画の認定制度を運用しており、2021年12月末時点での再生利用事業者の登録数は155、再生利用事業計画の認定数は50でした。

本来食べられるにもかかわらず廃棄されている食品、いわゆる「食品ロス」の量は2019年度で570万トンでした。食品ロス削減のための取組を推進するためには、排出実態の把握が重要であることから、2021年度は前年度に引き続き、家庭から発生する食品ロスの発生量の推計精度向上のため、市町村による食品ロスの発生量調査の財政的・技術的支援を行いました。また、2021年10月には、愛知県豊田市及び「全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会」の主催、環境省を始めとした関係省庁の共催により「第5回食品ロス削減全国大会」を豊田市で開催し、食品ロスの削減に向けて関係者間の連携を図りました。

「第四次循環基本計画」において、持続可能な開発目標(SDGs)のターゲットを踏まえて、家庭から発生する食品ロス量を2030年度までに2000年度比で半減するとの目標を定めました。

また、2019年7月には、食品リサイクル法の点検を行い、新たに策定された基本方針において、食品関連事業者から発生する食品ロス量について、家庭から発生する食品ロス量と同じく、2030年度までに2000年度比で半減するとの目標を定めました。

カ 自動車

(ア)自動車

使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「自動車リサイクル法」という。)に基づき、使用済みとなる自動車は、まず自動車販売業者等の引取業者からフロン類回収業者に渡り、カーエアコンで使用されているフロン類が回収されます。その後、自動車解体業者に渡り、そこでエンジン、ドア等の有用な部品、部材が回収されます。さらに、残った廃車スクラップは、破砕業者に渡り、そこで鉄等の有用な金属が回収され、その際に発生する自動車破砕残さ(ASR:Automobile Shredder Residue)が、自動車製造業者等によってリサイクルされています。

一部の品目には再資源化目標値が定められており、自動車破砕残さについては70%、エアバッグ類については85%と定められていますが、2020年度の自動車破砕残さ及びエアバッグ類の再資源化率は、それぞれ95%~97.5%及び95~96%と、目標を大幅に超過して達成しています。また、2020年度の使用済自動車の不法投棄・不適正保管の件数は5,754台(不法投棄560台、不適正保管5,194台)で、法施行時と比較すると97.4%減少しています。そのほか、2020年度末におけるリサイクル料金預託状況及び使用済自動車の引取については、預託台数が8,048万1,474台、預託金残高が8,600億9,302万円、また使用済自動車の引取台数は315万台となっています。さらに、2020年度における離島対策支援事業の支援市町村数は81、支援金額は1億2,289万円となっています。

2020年夏から中央環境審議会・産業構造審議会の合同会合において議論されてきた自動車リサイクル法施行15年目の評価・検討について、2021年7月に報告書がまとめられ、リサイクル・適正処理の観点から、自動車リサイクル制度は順調に機能していると一定の評価をされたとともに、今後はカーボンニュートラル実現や、それに伴う電動化の推進や使い方への変革等を見据え、将来における自動車リサイクル制度の方向性について検討が必要であり、[1]自動車リサイクル制度の安定化・効率化、[2]3Rの推進・質の向上、[3]変化への対応と発展的要素、の三つの基本的な方向性に沿って取り組むべきとの提言を受けました。

(イ)タイヤ

一般社団法人日本自動車タイヤ協会によれば、2020年における廃タイヤの排出量93.7万トン(2019年102.6万トン)のうち、30.5万トン(2019年34.3万トン)が輸出、更生タイヤ台用、再生ゴム・ゴム粉等として原形・加工利用され、60.7万トン(2019年62.3万トン)が製錬・セメント焼成用、発電用等として利用されています。

キ パーソナルコンピュータ及びその周辺機器

資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」という。)では、2001年4月から事業系パソコン、2003年10月から家庭系パソコンの回収及び再資源化を製造等事業者に対して義務付け、再資源化率をデスクトップパソコン(本体)が50%以上、ノートブックパソコンが20%以上、ブラウン管式表示装置が55%以上、液晶式表示装置が55%以上と定めてリサイクルを推進しています。

2020年度における回収実績は、デスクトップパソコン(本体)が約9万4,000台、ノートブックパソコンが約20万3,000台、ブラウン管式表示装置が約9,000台、液晶式表示装置が約15万台となっています。また、製造等事業者の再資源化率は、デスクトップパソコン(本体)が79.7%、ノートブックパソコンが65.3%、ブラウン管式表示装置が73.8%、液晶式表示装置が79%であり、いずれも法定の基準を上回っています。なお、パソコンは、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号。以下「小型家電リサイクル法」という。)(第3章第1節1(3)ケを参照)に基づく回収も行われています。

ク 小形二次電池(ニカド蓄電池、ニッケル水素蓄電池、リチウム蓄電池、密閉形鉛蓄電池)

資源有効利用促進法では、2001年4月から小形二次電池(ニカド蓄電池、ニッケル水素蓄電池、リチウム蓄電池及び密閉形鉛蓄電池)の回収及び再資源化を製造等事業者に対して義務付け、再資源化率をニカド蓄電池60%以上、ニッケル水素蓄電池55%以上、リチウム蓄電池30%以上、密閉形鉛蓄電池50%以上とそれぞれ定めて、リサイクルを推進しています。

2020年度における小形二次電池(携帯電話・PHS用のものを含む)の再資源化の状況は、ニカド蓄電池の処理量が864トン(再資源化率74.3%)、ニッケル水素蓄電池の処理量が267トン(同76.6%)、リチウム蓄電池の処理量が606トン(同55.7%)、密閉形鉛蓄電池の処理量が567トン(同50.1%)となりました。また、再資源化率の実績はいずれも法令上の目標を達成しています。

ケ 小型電子機器等

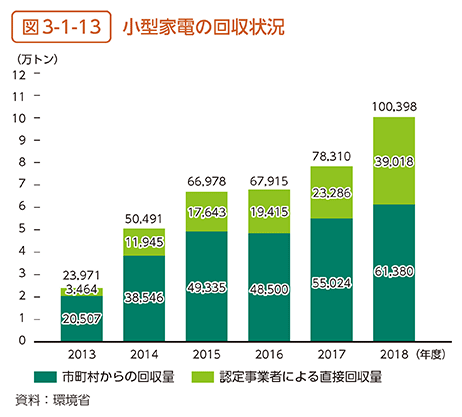

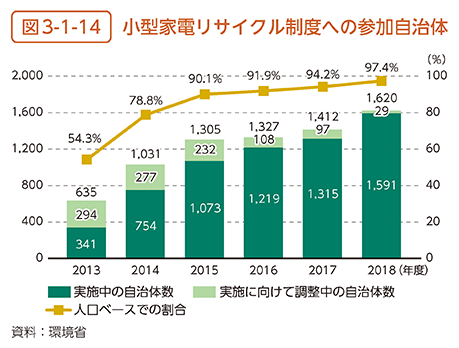

小型家電リサイクル法に基づき、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置が講じられており、同法の基本方針では、年間回収量の目標を、2023年度までに一年当たり14万トンとしています。図3-1-13のとおり、年間回収量の実績は、年々着実に増加しており、2018年度は目標の14万トンには達しませんでしたが、約10万トンを回収しました。市町村の取組状況については、図3-1-14のとおり、1,407市町村(全市町村の約81%)が参加又は参加の意向を示しており、人口ベースでは約94%となっています(2019年7月時点)。また、2022年1月末時点で、57件の再資源化事業計画が認定されています。

環境省では、小型家電リサイクルの推進に向け、市町村個別支援事業等を引き続き実施するとともに、2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会のメダルを使用済小型家電由来の金属から製作する「都市鉱山からつくる!みんなのメダルプロジェクト」の機運を活用した「アフターメダルプロジェクト」を通じて、全国津々浦々での3R意識醸成を図り循環型社会の形成に向け取り組みました。

なお、東京オリンピックは2021年7月23日から8月8日に、東京パラリンピックは同年8月24日から9月5日に開催されました。

コ 下水汚泥

下水道事業において発生する汚泥(下水汚泥)の量は、近年は横ばいです。2020年度の時点で、全産業廃棄物の発生量の約2割を占める約7,751万トン(対前年度約139万トン減、濃縮汚泥量として算出)が発生していますが、最終処分場に搬入される量は約31万トン(前年度と同じ)であり、エネルギー・肥料としての再生利用や脱水、焼却等の中間処理による減量化により、最終処分量の低減を推進しています。なお、2011年度以降の下水汚泥の有効利用率は、東日本大震災の影響により埋立処分や場内ストックが増えたため減少しましたが、その後再び上昇傾向に転じており、2020年度には、乾燥重量ベースで75%となっています。

下水汚泥の再生利用は、バイオマスとしての下水汚泥の性質に着目した緑農地利用やエネルギー利用、セメント原料等の建設資材利用など、その利用形態は多岐にわたっています。

2020年度には、乾燥重量ベースで171万トンが再生利用され、セメント原料(71万トン)、煉瓦、ブロック等の建設資材(45万トン)、肥料等の緑農地利用(33万トン)、固形燃料(20万トン)等の用途に利用されています。

サ 廃棄物の再生利用及び広域的処理

廃棄物処理法の特例措置として、廃棄物の減量化を推進するため、生活環境の保全上支障がない等の一定の要件に該当する再生利用に限って環境大臣が認定する制度を設け、認定を受けた者については処理業及び施設設置の許可を不要としています。2021年3月末時点で、一般廃棄物については68件、産業廃棄物については64件の者が認定を受けています。

また、廃棄物処理法の特例措置として、製造事業者等による自主回収及び再生利用を推進するため、廃棄物の広域的処理によって廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に資すると認められる製品廃棄物の処理を認定(以下「広域認定」という。)する制度を設け、認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。)については処理業の許可を不要としています。2021年3月末時点で、一般廃棄物については115件、産業廃棄物については298件の者が認定を受けています。

2 一般廃棄物

(1)一般廃棄物(ごみ)

ア ごみの排出量の推移

第1節1(2)イを参照。

イ ごみ処理方法

ごみ処理方法を見ると、直接資源化及び資源化等の中間処理の割合は、2020年度は19.6%となっています。また、直接最終処分されるごみの割合は減少傾向であり、2020年度は0.9%となっています。

ウ ごみ処理事業経費

2020年度におけるごみ処理事業に係る経費の総額は、約2兆1,290億円であり、国民一人当たりに換算すると約1万6,800円となり、前年度から増加しました。

(2)一般廃棄物(し尿)

2020年度の実績では、し尿及び浄化槽汚泥2,001万kLは、し尿処理施設又は下水道投入によって、その98.9%(1,979万kL)が処理されています。また、し尿等の海洋投入処分については、廃棄物処理法施行令の改正により、2007年2月から禁止されています。

3 産業廃棄物

(1)産業廃棄物の発生及び処理の状況

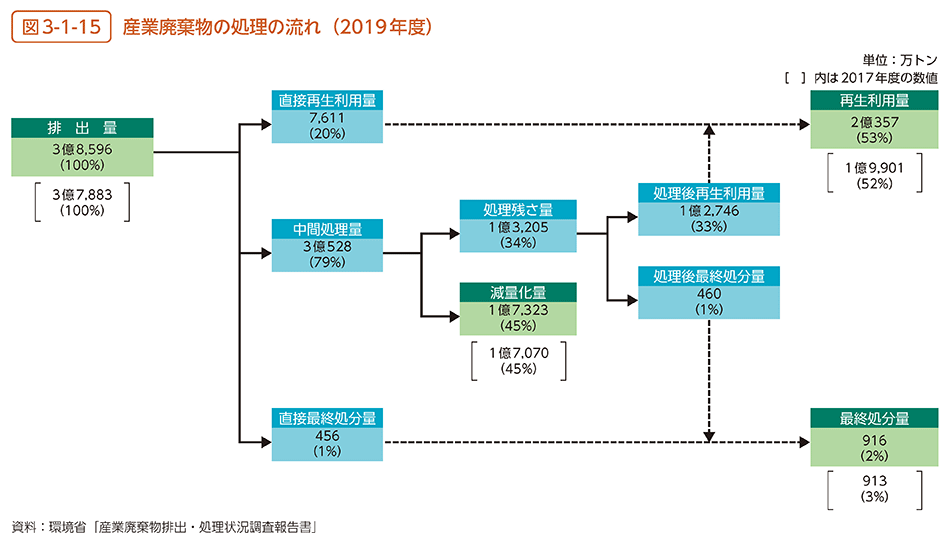

2019年度における産業廃棄物の処理の流れ、業種別排出量は、図3-1-15のとおりです。この中で記された再生利用量は、直接再生利用される量と、中間処理された後に発生する処理残さのうち再生利用される量を足し合わせた量を示しています。また、最終処分量は、直接最終処分される量と中間処理後の処理残さのうち処分される量を合わせた量を示しています。

産業廃棄物の排出量を業種別に見ると、排出量が多い3業種は、電気・ガス・熱供給・水道業、農業・林業、建設業となっています。この上位3業種で総排出量の約7割を占めています(図3-1-16)。

ア 産業廃棄物の排出量の推移

第1節1(2)エを参照。

イ 産業廃棄物の中間処理施設数の推移

産業廃棄物の焼却、破砕、脱水等を行う中間処理施設の許可施設数は、2019年度末で1万9,197施設となっており、前年度との比較ではほぼ横ばいとなっています。中間処理施設のうち、木くず又はがれき類の破砕施設は約55%、汚泥の脱水施設は約15%、廃プラスチック類の破砕施設は約11%を占めています。

ウ 産業廃棄物処理施設の新規許可件数の推移(焼却施設、最終処分場)

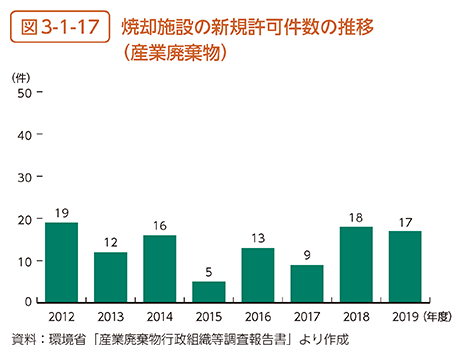

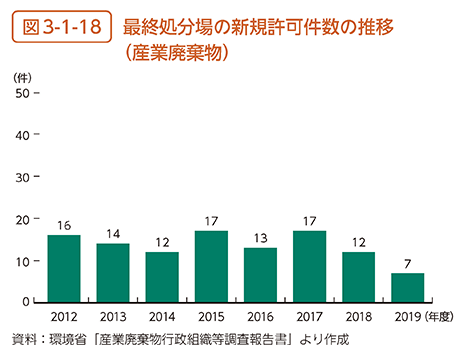

産業廃棄物処理施設に係る新規の許可件数(焼却施設、最終処分場)は2019年度末で24件となっており、前年度より件数がやや減っています(図3-1-17、図3-1-18)。

(2)大都市圏における廃棄物の広域移動

首都圏等の大都市圏では、土地利用の高度化や環境問題等に起因して、焼却炉等の中間処理施設や最終処分場を確保することが難しい状況です。そのため、廃棄物をその地域の中で処理することが難しく、広域的に処理施設を整備し、市町村域、都府県域を越えて運搬・処分する場合があります。そのような場合であっても、確実かつ高度な環境保全対策を実施した上で、廃棄物の適正処理やリデュース、適正な循環的利用の徹底を図っていく必要があります。

4 廃棄物関連情報

(1)最終処分場の状況

ア 一般廃棄物

(ア)最終処分の状況

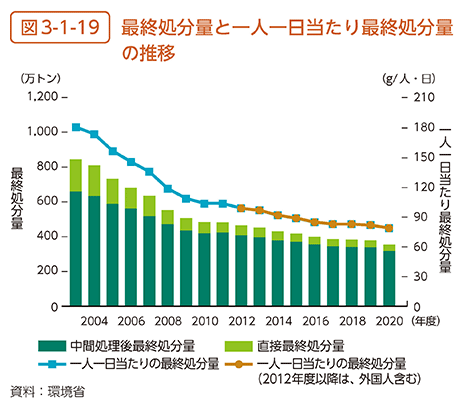

直接最終処分量と中間処理後に最終処分された量を合計した最終処分量は364万トン、一人一日当たりの最終処分量は79gです(図3-1-19)。

(イ)最終処分場の残余容量と残余年数

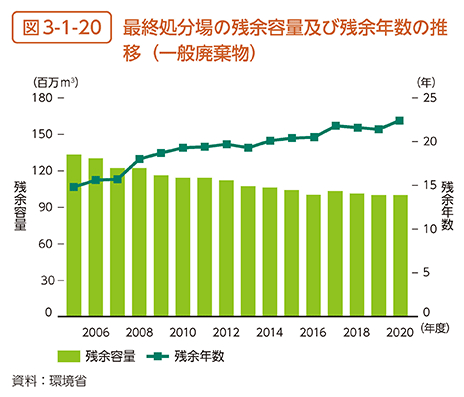

2020年度末時点で、一般廃棄物最終処分場は1,602施設(うち2020年度中の新設は15施設で、稼働前の9施設を含む。)であり、2019年度から減少しましたが、残余容量は99,836千m3であり、2019年度から増加しました。また、残余年数は全国平均で22.4年です(図3-1-20)。

(ウ)最終処分場のない市町村

2020年度末時点で、当該市区町村として最終処分場を有しておらず、民間の最終処分場に埋立てを委託している市区町村数(ただし、最終処分場を有していない場合であっても大阪湾フェニックス計画対象地域の市町村は最終処分場を有しているものとして計上)は、全国1,741市区町村のうち290市町村となっています。

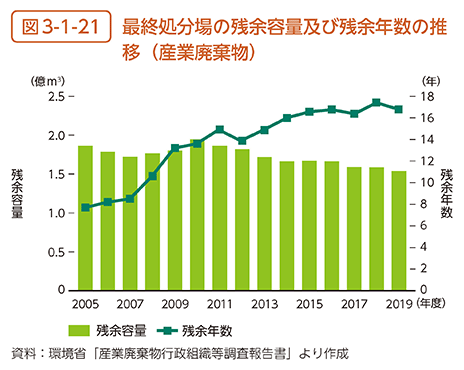

イ 産業廃棄物

2019年度の産業廃棄物の最終処分場の残余容量は1.54億m3、残余年数は16.8年となっており、前年度との比較では、残余容量、残余年数ともやや減少しています(図3-1-21)。

(2)廃棄物焼却施設における熱回収の状況

ア 一般廃棄物

(ア)ごみの焼却余熱利用

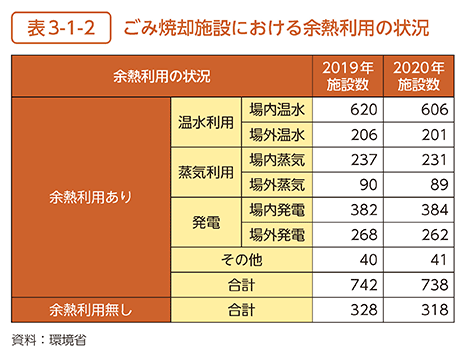

ごみ焼却施設からの余熱を有効に利用する方法としては、後述するごみ発電を始め、施設内・外への温水、蒸気の熱供給が考えられます。ごみ焼却施設からの余熱を温水や蒸気、発電等で有効利用している施設の状況は、表3-1-2のとおりです。余熱利用を行っている施設は738施設であり、割合は施設数ベースで69.9%となっています。

(イ)ごみ発電

ごみ発電とは、ごみを焼却するときに発生する高温の排出ガスが持つ熱エネルギーをボイラーで回収し、蒸気を発生させてタービンを回して発電を行うもので、ごみ焼却施設の余熱利用の有効な方法の一つです。

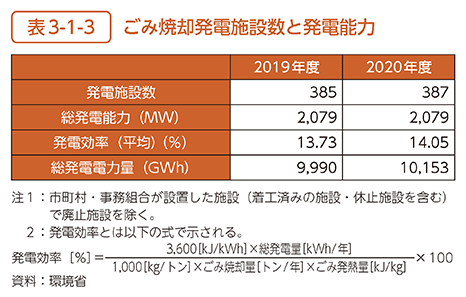

2020年度におけるごみ焼却発電施設数と発電能力は、表3-1-3のとおりです。また、ごみ発電を行っている割合は施設数ベースでは36.6%となっています。また、その総発電量は約100億kWhであり、一世帯当たりの年間電力消費量を4,258kWhとして計算すると、この発電は約238万世帯分の消費電力に相当します。なお、ごみ発電を行った電力を場外でも利用している施設数は262施設となっています。

最近では、発電効率の高い発電施設の導入が進んできていますが、これに加えて、発電後の低温の温水を地域冷暖房システム、陸上養殖、農業施設等に有効利用するなど、余熱を合わせて利用する事例も見られ、こうした試みを更に拡大していくためには、熱利用側施設の確保・整備とそれに併せたごみ焼却施設の整備が重要です。

イ 産業廃棄物

脱炭素社会の取組への貢献を図る観点から、3Rの取組を進めてなお残る廃棄物等については、廃棄物発電の導入等による熱回収を徹底することが求められます。産業廃棄物の焼却による発電を行っている施設数は、2019年度には183炉となりました。このうち、廃棄物発電で作った電力を場外でも利用している施設数は66炉となっています。また、施設数ベースでの割合は36%となりました。また、廃棄物由来のエネルギーを活用する取組として、廃棄物の原燃料への再資源化も進められています。廃棄物燃料を製造する技術としては、ガス化、油化、固形燃料化等があります。これらの取組を推進し、廃棄物由来の温室効果ガス排出量のより一層の削減とエネルギー供給の拡充を図る必要があります。

(3)不法投棄等の現状

ア 2020年度に新たに判明した産業廃棄物の不法投棄等の事案

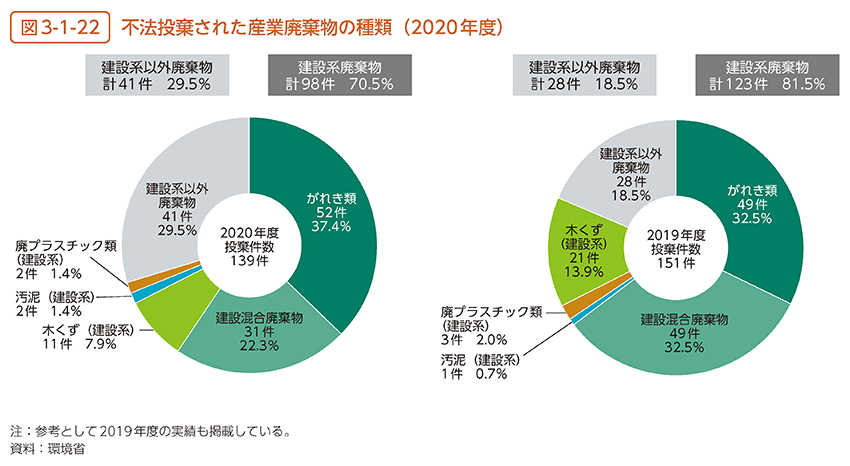

2020年度に新たに判明したと報告があった不法投棄等をされた産業廃棄物は、図3-1-22のとおりです。

イ 2020年度末時点で残存している産業廃棄物の不法投棄等事案

都道府県及び廃棄物処理法上の政令市が把握している、2021年3月末時点における産業廃棄物の不法投棄等事案の残存件数は2,782件、残存量の合計は1,567.4万トンでした。

このうち、現に支障が生じていると報告されている事案5件については、支障除去措置に着手しています。現に支障のおそれがあると報告されている事案92件については、25件が支障のおそれの防止措置、15件が周辺環境モニタリング、52件が撤去指導、定期的な立入検査等を実施中又は実施予定としています。そのほか、現在支障等調査中と報告された事案22件については、17件が支障等の状況を明確にするための確認調査、5件が継続的な立入検査を実施中又は実施予定としています。また、現時点では支障等がないと報告された事案2,663件についても、改善指導、定期的な立入検査や監視等が必要に応じて実施されています。

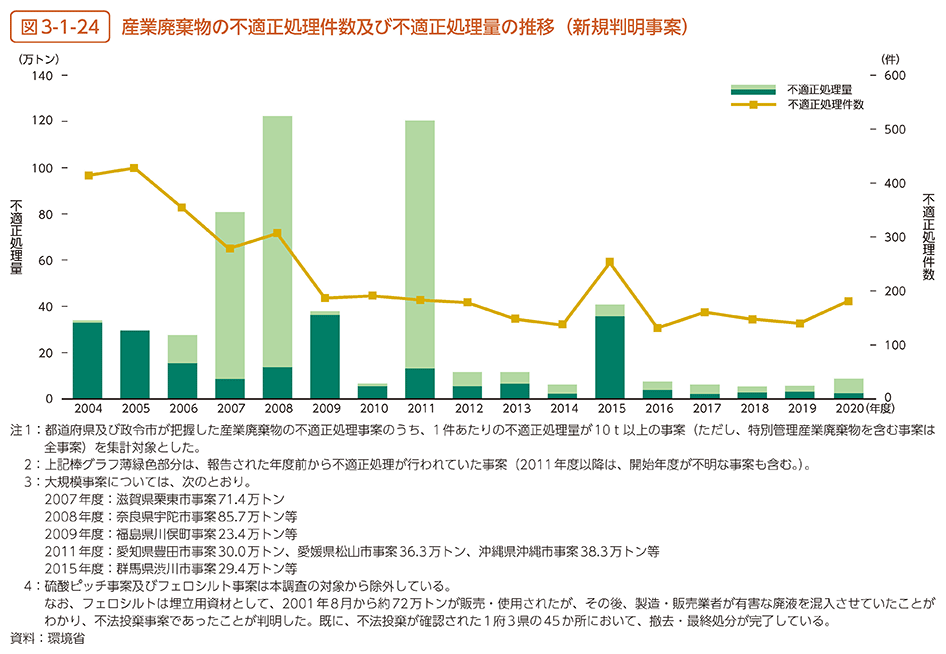

(ア)不法投棄等の件数及び量

新たに判明したと報告があった産業廃棄物の不法投棄件数及び投棄量、不適正処理件数及び不適正処理量の推移は、図3-1-23、図3-1-24のとおりです。また、2020年度に報告があった5,000トン以上の大規模な不法投棄事案は4件、不適正処理事案は3件でした。

(イ)不法投棄等の実行者

2020年度に新たに判明したと報告があった不法投棄等事案の実行者の内訳は、不法投棄件数で見ると、排出事業者によるものが全体の43.2%(60件)で、複数によるものが21.6%(30件)、実行者不明のものが18.7%(26件)、無許可業者によるものが9.4%(13件)、許可業者によるものが3.6%(5件)となっています。これを不法投棄量で見ると、無許可業者によるものが27.3%(1.4万トン)で複数によるものが23.1%(1.2万トン)、排出事業者によるものが22.6%(1.2万トン)、許可業者によるものが15.6%(0.8万トン)、実行者不明のものが1.7%(0.1万トン)でした。また、不適正処理件数で見ると、排出事業者によるものが全体の49.5%(90件)で、複数によるものが26.4%(48件)、無許可業者によるものが17.0%(31件)、許可業者によるものが1.1%(2件)、実行者不明のものが1.1%(2件)となっています。これを不適正処理量で見ると、複数によるものが55.9%(4.8万トン)で、排出事業者によるものが30.5%(2.6万トン)、無許可業者によるものが9.0%(0.8万トン)、許可業者によるものが1.4%(1.1万トン)、実行者不明のものが0.6%(0.1万トン)でした。

(ウ)支障除去等の状況

2020年度に新たに判明したと報告があった不法投棄事案(139件、5.1万トン)のうち、現に支障が生じていると報告された事案はありませんでした。現に支障のおそれがあると報告された事案5件については、1件が支障のおそれの防止措置に着手しており、4件が定期的な立入検査を実施中又は実施予定としています。

2020年度に新たに判明したと報告があった不適正処理事案(182件、8.6万トン)のうち、現に支障が生じていると報告された事案1件については、支障除去措置に着手しています。現に支障のおそれがあると報告された事案1件については、支障のおそれの防止措置を着手予定としています。

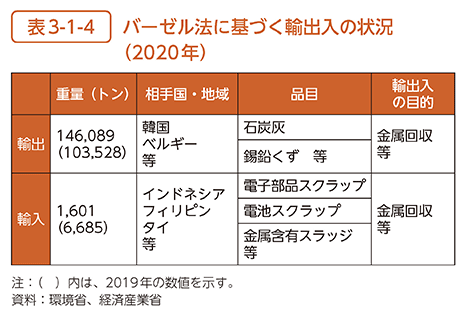

(4)有害廃棄物の越境移動

有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(以下「バーゼル条約」という。締約国は2021年12月時点で188か国と1機関(EU)、1地域)及び特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号。以下「バーゼル法」という。)に基づき、有害廃棄物等の輸出入の厳正な管理を行っています。2020年のバーゼル法に基づく輸出入の状況は、表3-1-4のとおりです。

第2節 持続可能な社会づくりとの統合的取組

国民、国、地方公共団体、NPO・NGO、事業者等が連携し、循環、脱炭素、自然共生等の環境的側面、資源、工業、農林水産業等の経済的側面、福祉、教育等の社会的側面を統合的に向上させることを目指しています。

環境的な側面の中でも、循環、脱炭素、自然共生について統合的な向上を図ることも重要です。循環と脱炭素に関しては、これまで以上に廃棄物部門で温室効果ガス排出量を更に削減するとともに、他部門で廃棄物を原燃料として更に活用すること、廃棄物発電の発電効率を向上させることなどにより他部門での温室効果ガス排出量の削減を更に進めることを目指しています。このうち、「第四次循環基本計画」の項目別物質フロー指標である「廃棄物の原燃料・廃棄物発電等への活用による他部門での温室効果ガスの排出削減量」について、現状では原燃料、廃棄物発電等以外のリデュース、リユース、シェアリング、マテリアルリサイクル等による温室効果ガスの排出削減について考慮されていないため、2018年度からこれらの推計方法について検討を行いました。

循環型社会の形成推進に当たり、消費の抑制を図る「天然資源」には化石燃料も当然含まれています。循環型社会の形成は、脱炭素社会の実現にもつながります。

直近のデータによれば、2019年度の廃棄物由来の温室効果ガスの排出量は、約3,970万トン CO2(2000年度約4,670万トンCO2)であり、2000年度の排出量と比較すると、約15%減少しています。その一方で、2017年度の廃棄物として排出されたものを原燃料への再資源化や廃棄物発電等に活用したことにより廃棄物部門以外で削減された温室効果ガス排出量は、約2,029万トン CO2となっており、2000年度の排出量と比較すると、約2.5倍と着実に増加したと推計され、廃棄物の再資源化や廃棄物発電等への活用が進んでいることが分かりました。2050年カーボンニュートラルの実現や2021年10月に閣議決定した「地球温暖化対策計画」を踏まえ、廃棄物処理分野からの排出削減を着実に実行するため、各地域のバイオマス系循環資源のエネルギー利用等により自立・分散型エネルギーによる地域づくりを進めるとともに、廃棄物処理施設等が熱や電気等のエネルギー供給センターとしての役割を果たすようになることで、化石燃料など枯渇性資源の使用量を最小化する循環型社会の形成を目指すこととしています。その観点から3R+リニューアブルの取組を進めながら、なお残る廃棄物等について廃棄物発電の導入等による熱回収を徹底し、廃棄物部門由来の温室効果ガスの一層の削減とエネルギー供給の拡充を図る必要があります。

環境保全を前提とした循環型社会の形成を推進すべく、リサイクルより優先順位の高い、2R(リデュース、リユース)の取組がより進む社会経済システムの構築を目指し、国民・事業者が行うべき具体的な2Rの取組を制度的に位置付けるため、2021年度はデジタル技術を活用した脱炭素型2Rビジネス構築等促進に関する実証検証事業において、先進3事例の2Rと温室効果ガス削減の効果算定を行うとともに、資源循環及び脱炭素の観点での取組ポテンシャルが高いと考えられる対象分野の調査・分析及びヒアリングを通じての事例調査を行った。

これまで進んできたリサイクルの量に着目した取組に加えて、社会的費用を減少させつつ、高度で高付加価値な水平リサイクル等を社会に定着させる必要があります。このため、まず循環資源を原材料として用いた製品の需要拡大を目指し、循環資源を供給する産業と循環資源を活用する産業との連携を促進しています。

市町村等による一般廃棄物の適正処理・3Rの推進に向けた取組を支援するため、市町村の統括的な処理責任や一般廃棄物処理計画の適正な策定及び運用等について引き続き周知徹底を図りました。また、一般廃棄物処理に関するコスト分析方法等を示す「一般廃棄物会計基準」と、有料化の進め方を示す「一般廃棄物処理有料化の手引き」を改訂し、標準的な分別収集区分等を示す「市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針」とともに、普及促進を行いました。特に、2019年3月の循環型社会形成推進交付金交付取扱要領等の改訂により、2021年度以降のごみ焼却施設の新設に係る事業については、交付申請書等と共に改訂した一般廃棄物会計基準に則して作成した財務書類を提出することを交付要件化しており、市町村等に説明会等を通じて周知しました。

高齢化社会の進展等に伴い、高齢者のみの世帯が増加することにより、家庭からの日々のごみ出しに課題を抱える事例も生じており、既に一部の地方公共団体においては、ごみ出し困難者のためのごみ出し支援が行われています。このような取組を推進するため、「高齢者のごみ出し支援制度導入の手引き」及び事例集を作成し、全国の地方公共団体に周知を行いました。

3R推進月間(毎年10月)においては、消費者向けの普及啓発を行いました。

「資源循環ハンドブック2021」等の3R普及啓発、3R推進月間の取組については、第8節1を参照。

無許可の廃棄物回収の違法性に関する普及啓発については、第5節1(1)を参照。

ウェブサイト「Re-Style」については、第8節1を参照。

第3節 多種多様な地域循環共生圏形成による地域活性化

資源循環分野における地域循環共生圏の形成に向けては、循環資源の種類に応じて適正な規模で循環させることができる仕組みづくりを進めてきたところです。

一般廃棄物処理に関しては、循環型社会形成の推進に加え、災害時における廃棄物処理システムの強靱(じん)化、地球温暖化対策の強化という観点から、循環型社会形成推進交付金等により、市町村等が行う一般廃棄物処理施設の整備等に対する支援を実施しました。また、廃棄物処理施設から排出される余熱等の地域での利活用を促進させるため、「廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業」を実施し、2019年度からは、補助金の対象範囲をこれまでの供給施設側の付帯設備(熱導管・電力自営線等)から需要施設側の付帯設備まで拡大することにより、廃棄物エネルギーの利活用を更に進め、地域の脱炭素化を促進しました。さらに、脱炭素や地域振興等の社会課題の同時解決を追求すべく、地域循環共生圏構築が進まない自治体が抱える課題を解決するため、施設の技術面や廃棄物処理工程の効率化・省力化に資する実証事業を行いました。

浄化槽に関する取組としては、[1]個人が設置する浄化槽設置費用の一部を市町村が助成する事業(浄化槽設置整備事業)及び[2]市町村が個人の敷地内等に浄化槽を設置し、市町村営浄化槽として維持管理を行う事業(公共浄化槽等整備推進事業)に対して財政支援を行いました。また、2019年度からは補助対象範囲を拡充し、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換工事に伴う宅内配管工事費用への助成を開始しており、さらに、2019年6月12日の改正浄化槽法の成立(2020年4月1日施行)を受け、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換の一層の推進、浄化槽処理促進区域指定を受けた浄化槽整備の促進及び浄化槽台帳の整備を図るべく、補助対象範囲の拡充及び見直しを行いました。また、環境配慮型浄化槽を推進し、単独転換促進施策及び防災まちづくりの施策と組み合わせて総合的に推進する事業(環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業)や地方公共団体が所有又は市町村の防災計画に定める防災拠点施設に設置された単独処理浄化槽を集中的に撤去し、合併処理浄化槽への転換を促進する事業(公的施設・防災拠点単独処理浄化槽集中転換事業)を重点的に実施しました。さらに、2017年度から省CO2型の高度化設備(高効率ブロワ、インバーター制御等)の導入・改修や浄化槽本体の交換に対し補助を行う「省エネ型浄化槽システム導入推進事業」を開始しました。また、浄化槽の長寿命化や、浄化槽リノベーションの推進に向けた調査検討を行いました。

下水道の分野では、下水道革新的技術実証事業において、2015年度に採択されたバイオガスの活用技術1件、2017年度に採択された地産地消エネルギー活用技術1件、2018年度に採択された下水熱による車道融雪技術2件及び中小規模処理場向けエネルギーシステム2件の実証を行いました。これらの技術について、2020年度末までに技術導入のガイドラインを作成し公表しています。

「バイオマス活用推進基本計画」(2016年9月策定)の改定に向けた取組を進めました。また、関係7府省(内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省)が共同で取りまとめた「バイオマス事業化戦略」において、地域のバイオマスを活用したグリーン産業の創出等に向けたバイオマス産業都市の構築を推進することとされ、2021年度は3町村が選定され、バイオマス産業都市は全国で97市町村となりました。

バイオマスエネルギーの普及に向けた実装については、地域のレジリエンス(災害や感染症に対する強靱(じん)性の向上)と地域の脱炭素化を同時実現するため、地域防災計画に災害時の避難施設等として位置付けられた施設に、災害・停電時にエネルギー供給が可能なバイオマスを含む再生可能エネルギー設備等の導入を支援する「地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する避難施設等への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業」等を実施しました。加えて、2017年7月に公表した農林水産省と経済産業省による「木質バイオマスの利用促進に向けた共同研究会」の報告書を踏まえ、森林資源をマテリアルやエネルギーとして地域内で持続的に活用するため、担い手確保から発電・熱利用に至るまでの「地域内エコシステム」の構築に向け、地域協議会の運営や技術開発・改良等への支援を2018年度から実施しています。また、地域で自立したバイオマスエネルギーの活用モデルを確立するための実証事業においては、バイオマス種(バーク(樹皮)、廃菌床、牛ふん等)におけるバイオマス利用システムなど、地域特性を活かしたモデルを実証しました。そして、これまで実施したフィージビリティスタディ及び実証事業の成果を含めて、地域におけるバイオマスエネルギー利用の拡大に資する技術指針及び導入要件を改訂し、これらをワークショップ開催により公開しました。加えて、2021年度新規事業である、木質バイオマス燃料等の安定的・効率的な供給・利用システム構築支援事業においては、[1]新たな燃料ポテンシャル(早生樹等)を開拓・利用可能とする“エネルギーの森”実証事業、[2]木質バイオマス燃料(チップ、ペレット)の安定的・効率的な製造・輸送等システムの構築に向けた実証事業、[3]木質バイオマス燃料(チップ、ペレット)の品質規格の策定事業を行うべく、事業者の選定を行い、事業開始に向けて準備を進めました。

「食品リサイクル推進マッチングセミナー」については、第4節2を参照。

農山漁村のバイオマスを活用した産業創出を軸とした地域づくりについては、第4節2を参照。

第4節 ライフサイクル全体での徹底的な資源循環

1 プラスチック

容器包装の3R推進に関しては、3R推進団体連絡会による「容器包装3Rのための自主行動計画2020」(2016年度~2020年度)に基づいて実施された「事業者が自ら実施する容器包装3Rの取組」と「市民や地方自治体など主体間の連携に資するための取組」について、フォローアップが実施されました。さらに、2025年度までの5年間の取組目標、項目を定めた「容器包装3Rのための自主行動計画2025」が策定されました。

2021年6月にプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)が成立し、2022年4月1日に施行されました。この法律は、プラスチック使用製品の設計から廃棄物処理に至るまでのライフサイクル全般にわたって、3R+リニューアブルの原則にのっとり、あらゆる主体のプラスチックに係る資源循環の促進等を図るためのものです。同法を円滑に施行するとともに、引き続き「プラスチック資源循環戦略」(2019年5月31日消費者庁・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省策定)で定めたマイルストーンの達成を目指すために必要な予算、制度的対応を行いました。また、化石由来プラスチックを代替する再生可能資源への転換・社会実装化及び複合素材プラスチック等のリサイクル困難素材のリサイクル技術・設備導入を支援するための実証事業を2021年度も継続実施しました。中国が2017年12月末から廃プラスチックの輸入を禁止したことを受けて、日本国内の廃プラスチックのリサイクル体制の整備を後押しすべく、プラスチックリサイクルの高度化に資する設備の導入を補助する「省CO2型リサイクル等高度化設備導入促進事業」及び「脱炭素社会構築のための資源循環高度化設備導入促進事業」を2021年度も実施しました。さらに、可燃ごみ指定収集袋など、その利用目的から一義的に焼却せざるを得ないプラスチックについて、カーボンニュートラルであるバイオマスプラスチックの導入を促進するため、地方公共団体向けのガイドラインを策定・周知しました。

2 バイオマス(食品、木など)

東日本大震災以降、分散型電源であり、かつ、安定供給が見込める循環資源や、バイオマス資源の熱回収や燃料化等によるエネルギー供給が果たす役割は、一層大きくなっています。

このような中で、主に民間の廃棄物処理事業者が行う地球温暖化対策を推し進めるため、2010年度の廃棄物処理法の改正により創設された、廃棄物熱回収施設設置者認定制度の普及を図るとともに、廃棄物エネルギーの有効活用によるマルチベネフィット達成促進事業を実施しました。2021年度は民間事業者に対して、6件の高効率な廃棄物熱回収施設、1件の廃棄物燃料製造施設及び1件の廃棄物燃料受入施設の整備を支援しました。

未利用間伐材等の木質バイオマスの供給・利用を推進するため、木質チップ、ペレット等の製造施設やボイラー等の整備を支援しました。また、未利用木質バイオマスのエネルギー利用を推進するために必要な調査を行うとともに、全国各地の木質バイオマス関連施設の円滑な導入に向けた相談窓口・サポート体制の確立に向けた支援を実施しました。このほか、木質バイオマスの利用拡大に資する技術開発については、スギ材由来のリグニンを化学的に改質させて、工業材料として供給できる素材に変換する研究を推進しました。また、農山漁村におけるバイオマスを活用した産業創出を軸とした、地域づくりに向けた取組を支援しました。

バイオ燃料は化石代替燃料としてCO2削減、エネルギー源の多様化、新たな産業創出の観点からも重要であるため、カーボンリサイクル技術等を活用したバイオジェット燃料生産技術開発事業において、持続可能な航空燃料(SAF)の生産技術の開発を実施しました。

国連機関である国際民間航空機関(ICAO)において、2020年以降は国際航空分野におけるCO2排出量を増加させないという削減目標が設定されており、我が国では三つの技術開発を進めました。[1]早期の市場確立が期待できるATJ技術、[2]多様な原料利用の拡大可能性があるガス化・FT合成技術、[3]カーボンリサイクル技術を活用した微細藻類の大量培養技術を含むHEFA技術を基にした、SAFの一貫製造プロセスの確立のため、実証事業等を行いました。

下水汚泥によるエネルギー利用の推進により、2020年度末時点における下水処理場での固形燃料化施設は23施設、バイオガス発電施設は136施設であり、前年同時期より新たに合わせて21施設が稼働しました。また、下水処理場に生ごみや刈草等の地域のバイオマスを集約した効率的なエネルギー回収の推進に向け、具体的な案件形成のための地方公共団体へのアドバイザー派遣や、2020年度に創設した下水道リノベーション推進総合事業により、下水汚泥資源化施設の整備及び下水道資源の循環利用に係る計画策定を支援しています。このほか、下水道由来肥料等の利用促進を図るため、優良取組・効果等を下水道管理者や農業従事者に対して相互発信するための会合の開催など、食と下水道の連携に向けた「BISTRO下水道」を推進しました。

食品廃棄物については、食品リサイクル法に基づく食品廃棄物等の発生抑制の目標値を設定し、その発生の抑制に取り組んでいます。また、国全体の食品ロスの発生量について推計を実施し、2019年度における国全体の食品ロス発生量の推計値(約570万トン)を2021年11月に公表するとともに、家庭から発生する食品ロスの発生量の推計精度向上のため、市町村における食品ロスの発生量調査の財政的・技術的支援を行いました。

2021年10月には豊田市及び全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会の主催、環境省を始めとした関係省庁の共催により、消費者・事業者・自治体等の食品ロス削減に関わる様々な関係者が一堂に会し、関係者の連携強化や食品ロス削減に対する意識向上を図ることを目的として、第5回食品ロス削減全国大会を豊田市で開催しました。

食品リサイクルに関しては、食品リサイクル法の再生利用事業計画(食品関連事業者から排出される食品廃棄物等を用いて製造された肥料・飼料等を利用して作られた農畜水産物を食品関連事業者が利用する仕組み。以下「食品リサイクルループ」という。)を通じて、食品循環資源の廃棄物等の再生利用の取組を促進しました。

3 ベースメタルやレアメタル等の金属

廃棄物の適正処理及び資源の有効利用の確保を図ることが求められている中、小型電子機器等が使用済みとなった場合には、鉄やアルミニウム等の一部の金属を除く金や銅等の金属は、大部分が廃棄物としてリサイクルされずに市町村により埋立処分されていました。こうした背景を踏まえ、小型家電リサイクル法が2013年4月から施行されました。

2018年度に小型家電リサイクル法の下で処理された使用済小型電子機器等は、約10万トンでした。そのうち、国に認定された再資源化事業者が引き取った使用済小型電子機器等は約9万2,000トンであり、そのうち4,000トンが再使用され、残りの8万8,000トンから再資源化された金属の重量は約4万6,000トンでした。再資源化された金属を種類別に見ると、鉄が約4万トン、アルミが約3,000トン、銅が約2,300トン、金が479kg、銀が約5,441kgでした。

このような中で、使用済製品に含まれる有用金属の更なる利用促進を図り、もって資源確保と天然資源の消費の抑制に資するため、レアメタル等を含む主要製品全般について、回収量の確保やリサイクルの効率性の向上を図る必要があります。このため、脱炭素型金属リサイクルシステムの早期社会実装化に向けた実証事業において、電子基板や車載用リチウムイオン電池から、リチウムやコバルト等の有用金属を回収する実証的な取組等を支援しました。

広域認定制度の適切な運用を図り、情報処理機器や各種電池等の製造事業者等が行う高度な再生処理によって、有用金属の分別回収を推進しました。

4 土石・建設材料

長期にわたって使用可能な質の高い住宅ストックを形成するため、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づき、長期優良住宅の建築・維持保全に関する計画を所管行政庁が認定する制度を運用しています。この認定を受けた住宅については、税制上の特例措置を実施しています。なお、制度の運用開始以来、累計で約124万戸(2021年3月末時点)が認定されており、新築住宅着工戸数に占める新築認定戸数の割合は12.5%(2020年度実績)となっています。

5 温暖化対策等により新たに普及した製品や素材

使用済再生可能エネルギー設備(太陽光発電設備、太陽熱利用システム及び風力発電設備)のリユース・リサイクル・適正処分に関しては、2014年度に有識者検討会においてリサイクルを含む適正処理の推進に向けたロードマップを策定し、2015年度にリユース・リサイクルや適正処理に関する技術的な留意事項をまとめたガイドライン(第一版)を策定しました。また、2014年度から太陽電池モジュールの低コストリサイクル技術の開発を実施し、2015年度からリユース・リサイクルの推進に向けて実証事業や回収網構築モデル事業等を実施しています。また、2018年には総務省勧告(2017年)や先般の災害等を踏まえ、ガイドラインの改定を行い(第二版)を策定しています。さらに、2021年には太陽電池モジュールの適切なリユースを促進するためのガイドラインを策定しています。

第5節 適正処理の更なる推進と環境再生

1 適正処理の更なる推進

(1)不法投棄・不適正処理対策

不法投棄等の未然防止・拡大防止対策としては、不法投棄等に関する情報を国民から直接受け付ける不法投棄ホットラインを運用するとともに、産業廃棄物の実務や関係法令等に精通した専門家を不法投棄等の現場へ派遣し、不法投棄等に関与した者の究明や責任追及方法、支障除去の手法の検討等の助言等を行うことにより、都道府県等の取組を支援しました。さらに、国と都道府県等とが連携して、不法投棄等の撲滅に向けた普及啓発活動、新規及び継続の不法投棄等の監視等の取組を実施しています。2020年度は、全国で5,453件の普及啓発活動や監視活動等が実施されました。

不法投棄等の残存事案対策として、1997年の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第85号。以下「廃棄物処理法平成9年改正法」という。)の施行(1998年6月)前の産業廃棄物の不法投棄等については、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成15年法律第98号)に基づき、2021年度は9事案の支障除去等事業に対する財政支援を行いました。そのほかにも廃棄物処理法平成9年改正法の施行以降の産業廃棄物の不法投棄等の支障除去等については、廃棄物処理法に基づく基金からの財政支援を実施しています。2020年度に本基金の点検・評価を行い、2021年度以降の支援の在り方について見直しを行いました。

2021年7月1日からの大雨により、静岡県熱海市の土石流災害をはじめ、全国各地において土砂災害や浸水被害が発生し、大きな被害をもたらしたことを受け、政府として、盛土による災害の防止に全力で取り組んでいくこととなりました。環境省では、盛土の総点検により確認された危険が想定される盛土のうち、廃棄物の不法投棄等の可能性があるものについて、都道府県等が行う調査及び支障除去等事業を支援する仕組みを作りました。

一般廃棄物の適正処理については、当該処理業が専ら自由競争に委ねられるべき性格のものではなく、継続性と安定性の確保が考慮されるべきとの最高裁判所判決(2014年1月)や、市町村が処理委託した一般廃棄物に関する不適正処理事案の状況を踏まえ、2014年10月8日に通知を発出し、市町村の統括的責任の所在、市町村が策定する一般廃棄物処理計画を踏まえた廃棄物処理法の適正な運用について、周知徹底を図っています。

2018年12月には大量のエアゾール製品の内容物が屋内で噴射され、これに引火したことが原因とみられる爆発火災事故が発生したことから、廃エアゾール製品等の充填物の使い切り及び適切な出し切りが重要であると考え、「廃エアゾール製品等の排出時の事故防止について(通知)」(平成30年12月27日付け)にて、製品を最後まで使い切る、缶を振って音を確認するなどにより充填物が残っていないか確認する、火気のない風通しの良い屋外でガス抜きキャップを使用して充填物を出し切るといった適切な取扱いが必要であることなど、廃エアゾール製品等の充填物の使い切り及び適切な出し切り方法について、周知を徹底しています。

また、廃棄されたリチウム蓄電池及びリチウム蓄電池を使用した製品(以下「リチウム蓄電池等」という。)が、廃棄物の収集・運搬又は処分の過程において、プラスチック等の可燃性の廃棄物や破砕する廃棄物の中に紛れ込み、火災の原因となっていることから、「リチウムイオン電池の適正処理について」(2019年8月)、「一般廃棄物処理におけるリチウム蓄電池等対策について」(2021年4月)にて、リチウム蓄電池等に関する注意喚起、情報提供等を行っています。また、リチウム蓄電池等に関する注意喚起の動画、ポスター、チラシを作成し、環境省ホームページにて公表しています。

「第四次循環基本計画」において、電子マニフェストの普及率を2022年度において70%とすることを目標に掲げています。この目標を達成するために、2020年12月に策定した「オンライン利用率引上げの基本計画」に基づいて、電子マニフェストシステム未加入の事業者に対する導入実務説明会及び操作体験セミナーの開催等の施策を推進した結果、2021年末に電子マニフェストの普及率が70%を超え、前倒しで目標を達成しました。

また、廃棄物の不適正処理事案の発生や雑品スクラップの保管等による生活環境保全上の支障の発生等を受け、廃棄物の不適正処理への対応の強化(許可を取り消された者等に対する措置の強化、マニフェスト制度の強化)、有害使用済機器の適正な保管等の義務付け等を盛り込んだ廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第61号)が、第193回国会において成立し、2018年4月から一部施行されました。

家庭等の不用品を無許可で回収し、不適正処理・輸出等を行う違法な不用品回収業者、輸出業者等の対策として、地方公共団体職員の知見向上のため、「自治体職員向け違法な不用品回収業者対策セミナー」を全国2か所で開催しました。

海洋ごみ対策については、第4章第6節1を参照。

使用済FRP(繊維強化プラスチック)船のリサイクルが適切に進むよう、地方ブロックごとに行っている地方運輸局、地方整備局、都道府県等の情報・意見交換会の場を通じて、一般社団法人日本マリン事業協会が運用している「FRP船リサイクルシステム」の周知・啓発を図りました。

(2)最終処分場の確保等

一般廃棄物の最終処分に関しては、ごみのリサイクルや減量化を推進した上でなお残る廃棄物を適切に処分するため、最終処分場の設置又は改造、既埋立物の減容化等による一般廃棄物の最終処分場の整備を、引き続き循環型社会形成推進交付金の交付対象事業としました。また、産業廃棄物の最終処分に関しても、課題対応型産業廃棄物処理施設運用支援事業の補助制度により、2020年度までに、廃棄物処理センター等が管理型最終処分場を整備する5事業に対して支援することで、公共関与型産業廃棄物処理施設の整備を促進し、産業廃棄物の適正な処理の確保を図りました。

同時に海面処分場に関しては、港湾整備により発生する浚渫(しゅんせつ)土砂や内陸部での最終処分場の確保が困難な廃棄物を受け入れるために、事業の優先順位を踏まえ、東京港等で海面処分場を計画的に整備しました。また、「海面最終処分場の廃止に関する基本的な考え方」及び「海面最終処分場の廃止と跡地利用に関する技術情報集」を取りまとめました。

陸上で発生する廃棄物及び船舶等から発生する廃油については、海洋投入処分が原則禁止されていることを踏まえ、海洋投入処分量の削減を図るとともに、廃油処理事業を行おうとする者に対し、廃油処理事業の事業計画及び当該事業者の事業遂行能力等について、適正な審査を実施し、適切に廃油を受け入れる施設を確保しました。「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996年の議定書」を担保する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法)(昭和45年法律第136号)において、廃棄物の海洋投入処分を原則禁止とし、2007年4月から廃棄物の海洋投入処分に係る許可制度を導入しました。当該許可制度の適切な運用により、海洋投入処分量が最小限となるよう、その抑制に取り組みました。

(3)特別管理廃棄物

ア 概要

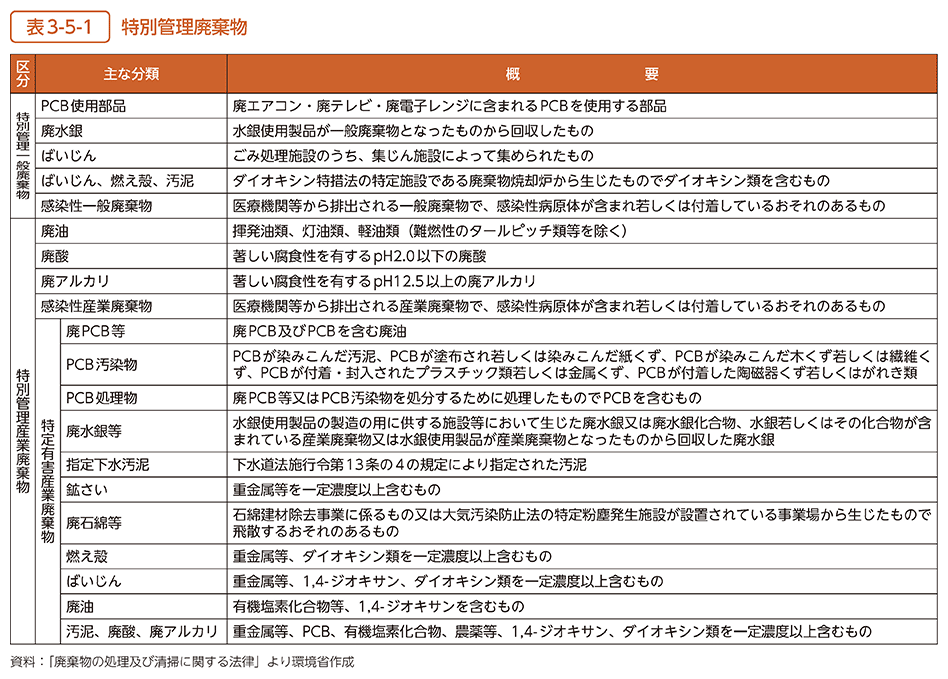

廃棄物のうち爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物(以下「特別管理廃棄物」という。)として指定しています。事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置する必要があり、特別管理廃棄物の処理に当たっては、特別管理廃棄物の種類に応じた特別な処理基準を設けることなどにより、適正な処理を確保しています。また、その処理を委託する場合は、特別管理廃棄物の処理業の許可を有する業者に委託する必要があります。

イ 特別管理廃棄物の対象物

これまでに、表3-5-1に示すものを特別管理廃棄物として指定しています。

(4)石綿の処理対策

ア 産業廃棄物

石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律(平成18年法律第5号)が2007年4月に完全施行され、石綿(アスベスト)含有廃棄物の安全かつ迅速な処理を国が進めていくため、溶融等の高度な技術により無害化処理を行う者について環境大臣が認定した場合、都道府県知事等による産業廃棄物処理業や施設設置の許可を不要とする制度(無害化処理認定制度)がスタートしています。2022年3月時点で2事業者が認定を受けています。また、2010年の廃棄物処理法施行令の改正により、特別管理産業廃棄物である廃石綿等の埋立処分基準が強化されています。2021年3月には前年の大気汚染防止法等の改正に伴って、「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」を改定しています。

イ 一般廃棄物

石綿を含む家庭用品が廃棄物となったものについては、他のごみと区別して排出し、破損しないよう回収するとともにできるだけ破砕せず、散水や速やかな覆土により最終処分するよう、また、保管する際は他の廃棄物と区別するよう、市町村に対して要請しています。

永続的な措置として、石綿含有家庭用品が廃棄物となった場合の処理についての技術的指針を定め、市町村に示し、適正な処理が行われるよう要請しています。

(5)水銀廃棄物の処理対策

ア 産業廃棄物

2016年4月から施行されていた廃水銀等の特別管理産業廃棄物への指定やその収集・運搬基準に加え、2017年10月に完全施行された廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号)及び関係省令等により廃水銀等及び当該廃水銀等を処分するために処理したものの処分基準並びに廃水銀等の硫化施設の産業廃棄物処理施設への指定等について規定されています。また、排出事業者により水銀使用製品であるか判別可能なものを水銀使用製品産業廃棄物、水銀又はその化合物を一定程度含む汚染物を水銀含有ばいじん等とそれぞれ定義し、これまでの産業廃棄物の処理基準に加え、新たに水銀等の大気への飛散防止等の措置を規定するなど処理基準が強化されています。さらに、これらの基準について具体的に解説するための「水銀廃棄物ガイドライン」を策定しています。国際的にも、水銀廃棄物の環境上適正な管理に関する議論が進められており、2019年5月には水俣条約締約国会議の決議に基づく専門家会合を我が国で開催するなどし、これに貢献しました。

また、退蔵されている水銀血圧計・温度計等の回収を促進するため、2016年度に改訂した「医療機関に退蔵されている水銀血圧計等回収マニュアル」や2017年度に作成した「教育機関等に退蔵されている水銀使用製品回収事業事例集」を参考に、医療関係団体や教育機関、地方公共団体等と連携し、回収促進事業を実施しています。

イ 一般廃棄物

市町村等により一般廃棄物として分別回収された水銀使用製品から回収した廃水銀については、特別管理一般廃棄物となります。

市町村等において、使用済の蛍光灯や水銀体温計、水銀血圧計等の水銀使用製品が廃棄物となった際の分別収集の徹底・拡大を行うため、「家庭から排出される水銀使用廃製品の分別回収ガイドライン」及び分別収集についての先進事例集を作成し、普及啓発を行ってきました。また、家庭で退蔵されている水銀体温計等の回収について、「市町村等における水銀使用廃製品の回収事例集(第2版)」を公表しました。

(6)ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理体制の構築

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成28年法律第34号。以下、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法を「PCB特別措置法」という。)が2016年8月に施行され、PCB廃棄物の濃度、保管の場所がある区域及び種類に応じた処分期間が設定されました。これにより、PCB廃棄物の保管事業者は、処分期間内に全てのPCB廃棄物を処分委託しなければなりません。PCB特別措置法で定める、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画(PCB廃棄物処理基本計画)」に基づき、政府一丸となってPCB廃棄物の期限内処理に向けて取り組んでいます。

ア 高濃度PCB廃棄物の処理

高濃度PCB廃棄物は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)の全国5か所(北九州、豊田、東京、大阪、北海道(室蘭))のPCB処理事業所において処理する体制を整備し、各地元関係者の理解と協力の下、その処理が進められています。

環境省は都道府県と協調し、費用負担能力の小さい中小企業者等による高濃度PCB廃棄物の処理を円滑に進めるための助成等を行う基金「PCB廃棄物処理基金」を造成しています。

イ 低濃度PCB廃棄物の処理

低濃度PCB廃棄物は、民間事業者(環境大臣認定の無害化認定業者又は都道府県許可の特別管理産業廃棄物処理業者(2022年3月末時点でそれぞれ32事業者及び4事業者))によって処理が進められています。

今後、低濃度PCB廃棄物の処理が更に合理的に進むよう、技術的な検討を行い、処理体制の充実・多様化を図っていきます。

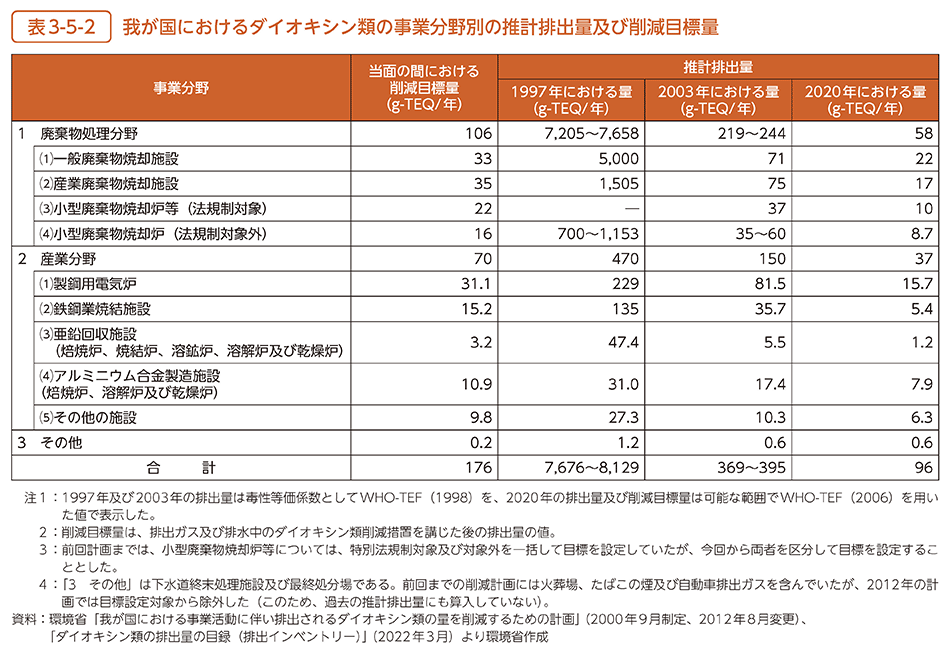

(7)ダイオキシン類の排出抑制

ダイオキシン類は、物の燃焼の過程等で自然に生成する物質(副生成物)であり、ダイオキシン類の約200種のうち、29種類に毒性があると見なされています。ダイオキシン類の主な発生源は、ごみ焼却による燃焼です。廃棄物処理におけるダイオキシン問題については、1997年1月に厚生省(当時)が取りまとめた「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン」や、1997年8月の廃棄物処理法施行令及び同法施行規則の改正等に基づき、対策が取られてきました。環境庁(当時)でも、ダイオキシン類を大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)の指定物質として指定しました。さらに、1999年3月に策定された「ダイオキシン対策推進基本指針」及び1999年に成立したダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号。以下「ダイオキシン法」という。)の二つの枠組みにより、ダイオキシン類対策が進められました。2020年におけるダイオキシン類の排出総量は、削減目標量(2011年以降の当面の間において達成すべき目標量)を下回っています(表3-5-2)。

2020年の廃棄物焼却施設からのダイオキシン類排出量は、1997年から約99%減少しました。この結果については、規制強化や基準適合施設の整備に係る支援措置等によって、排出基準やその他の構造・維持管理基準に対応できない焼却施設の中には、休・廃止する施設が多数あったこと、また基準に適合した施設の新設整備が進められていること(廃棄物処理体制の広域化、廃棄物処理施設の集約化を含む。)が背景にあったものと考えられます。

ダイオキシン法に基づいて定められた大気の環境基準の2020年度の達成率は100%であり、全ての地点で環境基準を達成しています。

(8)その他の有害廃棄物対策

感染性廃棄物については、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」を2018年3月に改訂し、周知を行っていたところであり、2020年1月以降の国内における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理のための対策とそれ以外の廃棄物も含めた処理体制の維持に係る対策を講じました。具体的には、法令に基づく基準や関係マニュアル等について、地方公共団体、廃棄物処理業界団体、医療関係団体等に改めて周知するとともに、感染防止策や留意事項についてのQ&Aやチラシ、動画の作成・周知や、感染拡大状況下における特例措置の制定、さらにはそれらの内容を取りまとめた「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」の策定・周知を行いました。また、廃棄物処理に必要な防護具が不足しないよう廃棄物処理業者等への防護具の斡旋等の処理体制維持に係る取組も行いました。2021年4月には、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種に伴い排出される廃棄物の処理に関する留意事項を取りまとめて通知を発出しました。

残留性有機汚染物質(POPs)を含む廃棄物については、国際的動向に対応し、適切な処理方策について検討を進めてきており、2009年8月にPOPs廃農薬の処理に関する技術的留意事項を改訂、2011年3月にペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項を改訂し、その周知を行ってきました。その他のPOPsを含む廃棄物については、POPsを含む製品等の国内での使用状況に関する調査や分解実証試験等を実施し、その適正処理方策を検討するとともに、POPsの物性情報や分析方法開発等に係る研究を推進しています。また、2016年からは、POPsを含む廃棄物の廃棄物処理法への制度的位置付けについて検討を行っています。

また、廃棄物に含まれる有害物質等の情報の伝達に係る制度化についても検討を行っています。

さらに、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)に基づき、原子炉等から排出されるもののうち、放射線防護の安全上問題がないクリアランスレベル以下の廃棄物については、トレーサビリティの確保に努めています。

(9)有害物質を含む廃棄物等の適正処理システムの構築

安全・安心がしっかりと確保された循環型社会を形成するため、有害物質を含むものについては、適正な管理・処理が確保されるよう、その体制の充実を図る必要があります。

石綿に関しては、その適正な処理体制を確保するため、廃棄物処理法に基づき、引き続き石綿含有廃棄物の無害化処理認定に係る事業者からの相談等に対応しました。

高濃度PCB廃棄物については、JESCO全国5か所のPCB処理事業所にて各地元関係者の理解と協力の下、処理が進められています。また、低濃度PCB廃棄物については、廃棄物処理法に基づき、無害化処理認定を受けている事業者及び都道府県知事の許可を受けている事業者により処理が進められています。

埋設農薬に関しては、計画的かつ着実に処理するため、農薬が埋設されている県における、処理計画の策定等や環境調査に対する支援を引き続き実施しました。

2 廃棄物等からの環境再生

海洋ごみについては、第4章第6節1を参照。

生活環境保全上の支障等のある廃棄物の不法投棄等については、第5節1(1)を参照。

3 東日本大震災からの環境再生

(1)除染等の措置等

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)では、除染の対象として、国が除染の計画を策定し、除染事業を進める地域として指定された除染特別地域と、0.23マイクロシーベルト/h以上の地域を含む市町村を対象に関係市町村等の意見も踏まえて指定された汚染状況重点調査地域を定めています。

ア 除染特別地域と汚染状況重点調査地域

国が除染を実施する除染特別地域では、2012年4月までに環境省が福島県田村市、楢葉町、川内村、南相馬市において除染実施計画を策定し、同年7月から田村市、楢葉町、川内村で本格的な除染(以下「面的除染」という。)を開始しました。他の除染特別地域の市町村においても除染実施計画策定後、順次、面的除染を開始し、2017年3月末までに11市町村で避難指示解除準備区域及び居住制限区域の面的除染が完了しました。なお、2022年3月31日には田村市において除染特別地域の指定を解除しました。

また、2018年3月末までに、市町村が除染を実施する汚染状況重点調査地域を含め、8県100市町村の全てで面的除染が完了しました。

さらに、汚染状況重点調査地域では、2022年3月末までに、地域の放射線量が0.23マイクロシーベルト/h未満となったことが確認された21市町村において、汚染状況重点調査地域の指定が解除されました(図3-5-1)。

面的除染完了後には、除染の効果が維持されているか確認するために詳細な事後モニタリングを実施し、除染の効果が維持されていない箇所が確認された場合には、個々の現場の状況に応じて原因を可能な限り把握し、合理性や実施可能性を判断した上で、フォローアップ除染を実施しています。

イ 森林の放射性物質対策

森林については、2016年3月に復興庁・農林水産省・環境省の3省庁が取りまとめた「福島の森林・林業の再生に向けた総合的な取組」に基づき、住居等の近隣の森林、森林内の人々の憩いの場や日常的に人が立ち入る場所等の除染等の取組と共に、林業再生に向けた取組や住民の方々との安全・安心の確保のための取組等を関係省庁が連携して進めてきました。

除染を含めた里山再生のための取組を総合的に推進するモデル事業を14地区で実施し、その結果を踏まえて2020年度以降は「里山再生事業」を実施、2022年3月までに9地区を事業実施地区として選定しました。

ウ 仮置場等における除去土壌等の管理・原状回復

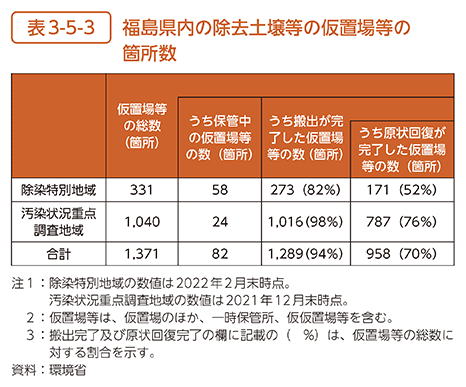

除染で取り除いた福島県内の土壌(除去土壌)等は、一時的な保管場所(仮置場等)で管理し、順次、中間貯蔵施設及び仮設焼却施設等への搬出を行っており、2022年2月時点で、総数1,371か所に対し、約94%に当たる1,289か所で搬出が完了しています。除去土壌等の搬出が完了した仮置場等については原状回復を進めており、2022年2月時点で、総数の約70%に当たる958か所で完了しています(表3-5-3)。

福島県外の除去土壌については、その処分方法を定めるため、有識者による「除去土壌の処分に関する検討チーム会合」を開催し、専門的見地から議論を進めるとともに、除去土壌の埋立処分に伴う作業員や周辺環境への影響等を確認することを目的とした実証事業を、茨城県東海村及び宮城県丸森町の2か所で実施しています。

(2)中間貯蔵施設の整備等

ア 中間貯蔵施設の概要

放射性物質汚染対処特措法等に基づき、福島県内の除染に伴い発生した放射性物質を含む土壌等及び福島県内に保管されている10万ベクレル/kgを超える指定廃棄物等を最終処分するまでの間、安全に集中的に管理・保管する施設として中間貯蔵施設を整備することとしています。

中間貯蔵施設事業は、「令和3年度の中間貯蔵施設事業の方針」(2020年12月公表)に基づき、取組を実施してきました。本方針は、安全を第一に、地域の理解を得ながら事業を実施することを総論として、

[1]2021年度末までに、県内に仮置きされている除去土壌等(帰還困難区域のものを除く)の概ね搬入完了を目指すとともに、特定復興再生拠点区域において発生した除去土壌等の搬入を進める

[2]施設整備の進捗状況、除去土壌等の発生状況に応じて、必要な用地取得を行う

[3]中間貯蔵施設内の各施設を安全に稼働する

[4]除去土壌等の減容・再生利用に向けた技術開発や実証事業を実施する

[5]環境再生に向けた取組や地元の思いなどを発信するための更なる方策について検討を行う

などを定めています。

イ 中間貯蔵施設の用地取得の状況

中間貯蔵施設整備に必要な用地は約1,600haを予定しており、2022年3月末までの契約済み面積は約1,266ha(全体の約79%。民有地については、全体約1,270haに対し、約93%に当たる約1,178ha)、1,841人(全体2,360人に対し約78%)の方と契約に至っています。政府では、用地取得については、地権者との信頼関係はもとより、中間貯蔵施設事業への理解が何よりも重要であると考えており、地権者への丁寧な説明を尽くしながら取り組んでいます。

ウ 中間貯蔵施設の整備の状況

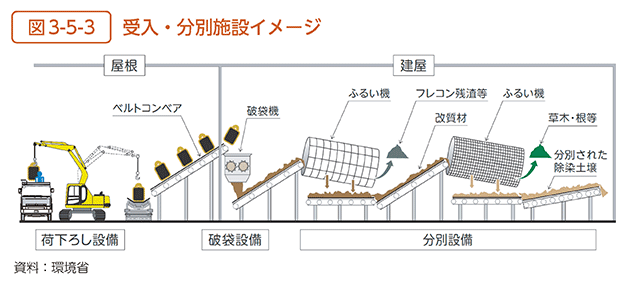

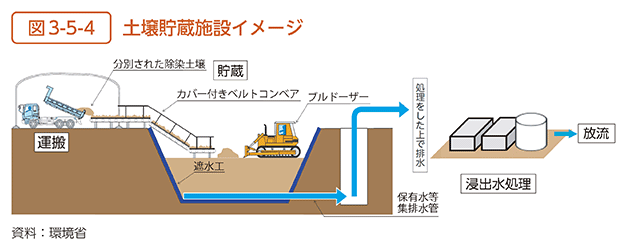

2016年11月から受入・分別施設(図3-5-3)や土壌貯蔵施設(図3-5-4)等の整備を進めています。受入・分別施設では、福島県内各地にある仮置場等から中間貯蔵施設に搬入される除去土壌を受け入れ、容器の破袋、可燃物・不燃物等の分別作業を行います。土壌貯蔵施設では、受入・分別施設で分別された土壌を放射能濃度やその他の特性に応じて安全に貯蔵します。2020年3月には、中間貯蔵施設における除去土壌と廃棄物の処理・貯蔵の全工程で運転を開始しました。

エ 中間貯蔵施設への輸送の状況

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送については、2022年3月末までに累計で約1,289万m3の輸送を実施しました。

また、より安全で円滑な輸送のため、運転者研修等の交通安全対策や必要な道路交通対策に加えて、輸送出発時間の調整など特定の時期・時間帯への車両の集中防止・平準化を実施しました。

オ 減容・再生利用に向けた取組

福島県内除去土壌等の中間貯蔵開始後30年以内の福島県外最終処分の実現に向け、2016年4月に取りまとめた「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略」及び「工程表」に沿って取組を進めています。

除去土壌の再生利用については、福島県南相馬市小高区東部仮置場及び飯舘村長泥地区において、実証事業を実施し、これまでに得られた結果からは、空間線量率等の上昇は見られず、盛土の浸透水の放射能濃度は検出下限値未満となっており、安全性が確認されています(なお、南相馬市の実証事業については、2021年9月に盛土を撤去済み)。飯舘村長泥地区における実証事業では、野菜・花き類、資源作物等の栽培実験を行っています。2021年度に栽培した野菜の放射性セシウム濃度の測定結果は、検出下限値未満とされ得る値となっています。また、2021年度は農地造成のための盛土工事に着手するとともに、水田に求められる機能を確認するための水田試験を実施しました。

減容・再生利用技術の開発に関しては、2021年度も、福島県大熊町の中間貯蔵施設内に整備している技術実証フィールドにおいて、中間貯蔵施設内の除去土壌等も活用した技術実証を行いました。また、双葉町の中間貯蔵施設内において、仮設灰処理施設で生じる飛灰の洗浄技術・安定化技術に関する技術実証を実施するため、必要な準備・検討を行ったところです。

また、福島県内除去土壌等の県外最終処分の実現に向け、減容・再生利用の必要性・安全性等に関する全国での理解醸成活動の取組の一つとして、2021年度から、全国各地で対話フォーラムを開催しており、これまで、第1回・第2回をそれぞれオンライン配信で5月と9月に開催し、第3回は愛知県名古屋市内で12月、第4回は福岡市内で2022年3月に開催しました。

さらに、2021年7月以降、一般の方向けに飯舘村長泥地区の現地見学会を開催し、このほか、大学生等への環境再生事業に関する講義、現地見学会等を実施するなど、次世代に対する理解醸成活動も実施しました。

加えて、中間貯蔵施設に搬入して分別した土壌の表面を土で覆い、観葉植物を植えた鉢植えを、2020年3月より環境省本省内の環境大臣等の部屋に設置しています。鉢植え設置以来週に1回実施している放射線のモニタリングでも、大臣室の空間線量率に変化は見られていません。2021年7月には、さらなる理解醸成を図るため、首相官邸や復興庁等にも鉢植えを設置し、同年12月からは新宿御苑や地方環境事務所等の環境省関連施設にも設置しています。また、2022年3月には、除去土壌を用いたプランターを中央合同庁舎5号館の正面入口に設置しました。

(3)放射性物質に汚染された廃棄物の処理

ア 対策地域内廃棄物と指定廃棄物の概要

現在、福島県の10市町村にまたがる地域が汚染廃棄物対策地域(楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の全域並びに南相馬市、川俣町及び川内村の区域のうち当時警戒区域及び計画的避難区域であった区域。除染特別地域と同じ。2022年3月31日に田村市において汚染廃棄物対策地域の指定を解除。)として指定されており、この地域内から排出される廃棄物を対策地域内廃棄物としています。

また、放射能濃度が8,000ベクレル/kgを超える指定廃棄物は、2021年12月末時点で、10都県において、焼却灰や下水汚泥、農林業系廃棄物(稲わら、堆肥等)等の廃棄物計約38.6万トンが環境大臣による指定を受けています(表3-5-4)。指定廃棄物の処理は、放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針(2011年11月閣議決定)において、当該指定廃棄物が排出された都道府県内において行うこととされています。

なお、8,000ベクレル/kg以下に減衰した指定廃棄物については、放射性物質汚染対処特措法施行規則第14条の2の規定に基づき、当該指定廃棄物の指定の解除が可能です。また、指定解除後の廃棄物の処理について、国は技術的支援のほか、指定解除後の廃棄物の処理に必要な経費を補助する財政的支援を行うこととしています。

イ 対策地域内廃棄物や福島県内の指定廃棄物の処理

対策地域内廃棄物及び福島県内の指定廃棄物については、可能な限り減容化し、放射能濃度が10万ベクレル/kg以下のものは特定廃棄物埋立処分施設(旧フクシマエコテッククリーンセンター)において埋立処分し、10万ベクレル/kgを超えるものは中間貯蔵施設において中間貯蔵することとしています。

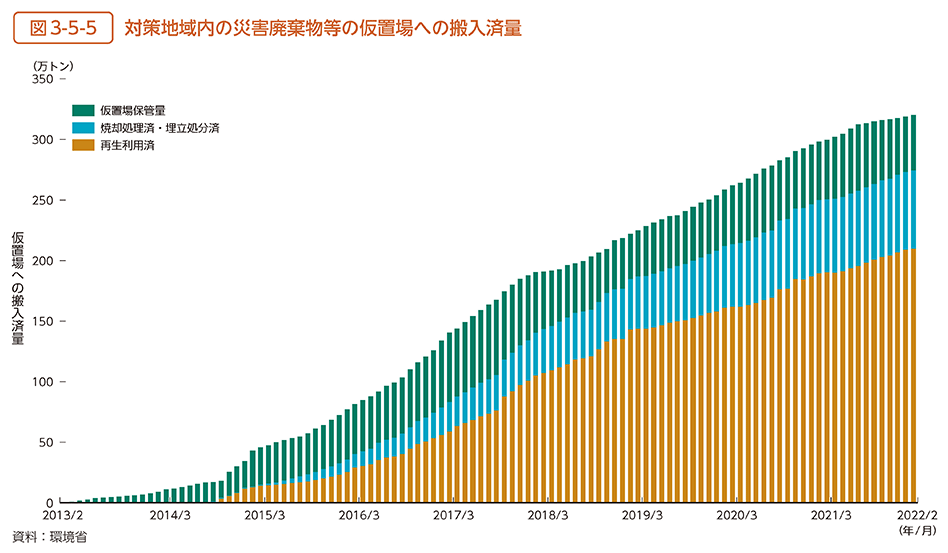

対策地域内廃棄物については、地域住民の理解と地方公共団体との緊密な連携によって、2015年度末までに、帰還困難区域を除き、仮置場への搬入を完了したほか、帰還困難区域を含めて、2022年2月末時点で、約320万トンを仮置場に搬入しました(うち、約55万トンを焼却処理済み、約209万トンを再生利用済み)(図3-5-5)。

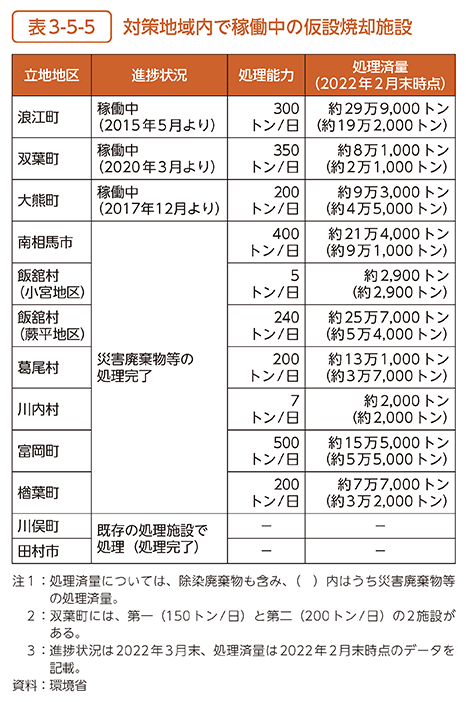

さらに、仮置場に搬入した対策地域内廃棄物等のうち可燃物については、各市町村に設置した仮設焼却施設等で減容化を行っており、11市町村のうち8市町村で減容化処理を完了しています(表3-5-5)。なお、事業を実施している仮設焼却施設においては、排ガス中の放射能濃度、敷地内・敷地周辺における空間線量率のモニタリングを行って安全に減容化できていることを確認し、その結果を公表しています。

また、可燃性の指定廃棄物のうち、2021年12月末時点で指定廃棄物として指定されている農林業系廃棄物については、広域処理により2021年度で減容化処理を完了しました。

2018年8月には特定廃棄物埋立情報館「リプルンふくしま」を開館し、2021年6月には来場者が5万人を迎えました。同情報館を拠点として情報発信に努め、引き続き、安心・安全の確保に万全を期して事業を進めていきます。

ウ 福島県外の指定廃棄物等の処理

環境省では、宮城県、栃木県、千葉県、茨城県及び群馬県において、有識者会議を開催し、長期管理施設の安全性を適切に確保するための対策や候補地の選定手順等について、科学的・技術的な観点からの検討を実施し、2013年10月に長期管理施設の候補地を各県で選定するためのベースとなる案を取りまとめました。その後、それぞれの県における市町村長会議の開催を通じて長期管理施設の安全性や候補地の選定手法等に関する共通理解の醸成に努めた結果、宮城県、栃木県及び千葉県においては、各県の実情を反映した選定手法が確定しました。

これらの選定手法に基づき、環境省は、宮城県においては2014年1月に3か所、栃木県においては同年7月に1か所、千葉県においては2015年4月に1か所、詳細調査の候補地を公表しました。詳細調査候補地の公表後には、それぞれの県において、地元の理解を得られるよう取り組んでいるところですが、いずれの県においても詳細調査は実施できていません。

その一方で、各県ごとの課題に応じた段階的な対応も進めています。

宮城県においては、県の主導の下、各市町が8,000ベクレル/kg以下の汚染廃棄物の処理に取り組むこととされ、環境省はこれを財政的・技術的に支援することとしています。2022年3月末時点で、石巻圏域、黒川圏域では汚染廃棄物の処理が終了し、大崎圏域、仙南圏域では本焼却を実施しています。

栃木県においては、指定廃棄物を保管する農家の負担軽減を図るため、2018年11月、指定廃棄物を一時保管している農家が所在する市町の首長が集まる会議を開催し、国から栃木県及び保管市町に対し、市町単位での暫定的な減容化・集約化の方針を提案し、合意が得られました。また、2020年6月には、暫定保管場所の選定の考え方を取りまとめるとともに、可能な限り速やかに暫定保管場所の選定が行われるよう、県や各市町と連携して取り組むことを確認しました。2021年10月には、この方針に沿って、那須塩原市において保管農家の敷地から集約場所への指定廃棄物の搬出が開始され、2022年3月末時点で、市内の53の保管農家のうち26農家の敷地からの搬出が完了しました。

千葉県においては、2016年7月に全国で初めて8,000ベクレル/kg以下に減衰した指定廃棄物の指定を解除しました。

茨城県においては2016年2月、群馬県においては同年12月に、「現地保管継続・段階的処理」の方針を決定しました。この方針を踏まえ、必要に応じた保管場所の補修や強化等を実施しつつ、8,000ベクレル/kg以下となったものについては、段階的に既存の処分場等で処理することを目指しています。

(4)帰還困難区域の復興・再生に向けた取組

帰還困難区域については、2017年5月に改正された福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)に基づき、各町村の特定復興再生拠点区域復興再生計画に沿って、2022年から2023年の避難指示の解除に向け、特定復興再生拠点区域における除染・家屋等の解体を進めました。2022年2月末時点の特定復興再生拠点区域における除染の進捗率は9割を超えており、また、家屋等の解体の進捗率(申請受付件数比)は約83%です。

なお、特定復興再生拠点区域の整備事業に由来する廃棄物等のうち、可能な限り減容化した後、放射能濃度が10万ベクレル/kg以下のものについては、双葉地方広域市町村圏組合の管理型処分場(クリーンセンターふたば)を活用して埋立処分を行うことで同組合、福島県及び環境省との間で合意し、また、同組合及び環境省は、2019年8月に実施協定書を締結し、施設の整備及び管理に関する役割分担を確認しました。加えて、福島県、大熊町、同組合及び環境省は、2021年2月に安全協定を締結し、環境省は同組合の協力を得て安全確保のため万全の措置を講ずること、福島県及び大熊町はその状況を確認していくこととしました。現在、搬入開始に向けて準備工事等を進めています。

また、帰還される住民の方々の安心・安全を確保するため、2013年度から帰還困難区域等において、イノシシ等の生息状況調査及び捕獲を実施しています。2021年度は、5町村(福島県富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村)でイノシシ1,429頭、アライグマ(290頭)、ハクビシン(68頭)の総数358頭が捕獲されました。

(5)復興の新たなステージに向けた未来志向の取組

地域のニーズに応え、環境再生の取組のみならず、脱炭素、資源循環、自然共生といった環境の視点から地域の強みを創造・再発見する「福島再生・未来志向プロジェクト」を推進しています。本プロジェクトでは、福島県と連携しながら、脱炭素・風評対策・風化対策の三つの視点から施策を進めています。

2021年度は、「脱炭素×復興まちづくり」推進事業として新たに福島県の自立・分散型エネルギーシステム導入に関する支援を始めました。また、風評対策として、福島において未来に向けてチャレンジする姿を発信する「FUKUSHIMA NEXT」を実施したほか、第26回気候変動枠組条約締約国会議(COP26)において、福島の復興と脱炭素地域を目指す取組を世界に発信しました。さらに、風化対策として福島の未来を若い方々と一緒に考える「いっしょに考える『福島、その先の環境へ。』チャレンジ・アワード」という表彰制度を実施しました。

第6節 万全な災害廃棄物処理体制の構築

2021年は、福島での地震や7月、8月の豪雨等の災害により、全国各地で被害が多く発生しました。災害によって生じた災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理のため、被害の程度に応じて、被災自治体に対して、環境省職員や災害廃棄物処理支援員制度に登録の支援員、災害廃棄物処理支援ネットワーク(以下「D.Waste-Net」という。)の専門家の派遣、地方環境事務所によるきめ細かい技術的支援、災害廃棄物処理や施設復旧のための財政支援、損壊家屋の解体の体制構築等の実施により、着実な処理を推進しています。

1 地方公共団体レベルでの災害廃棄物対策の加速化

近年の広範囲で甚大な被害を生じた災害対応における経験・教訓により、特に災害時初動対応に係る事前の備えや、大規模災害時においても適正かつ円滑・迅速に処理を行うための体制確保を一層推進する必要性が改めて認識されました。環境省では、災害廃棄物対策推進検討会を開催し、近年の災害廃棄物処理実績の蓄積・検証を実施しました。さらに、地方公共団体における災害廃棄物処理計画の策定や災害廃棄物対策の実効性の向上等を支援するため、地方公共団体向けのモデル事業を実施しました。

2 地域レベルでの災害廃棄物広域連携体制の構築

県域を越え地域ブロック全体で相互に連携して取り組むべき課題の解決を図るため、地方環境事務所が中心となって都道府県、市区町村、環境省以外の国の地方支分部局、民間事業者、専門家等で構成される地域ブロック協議会を全国8か所で開催し、災害廃棄物対策行動計画に基づく地域ブロックごとの広域連携を促進するため、共同訓練等を実施しました。

3 全国レベルでの災害廃棄物広域連携体制の構築

全国規模で災害廃棄物対応力を向上させるため、D.Waste-Netの体制強化や、南海トラフ地震における災害廃棄物処理シナリオ、地域ブロックをまたぐ連携方策等について検討しました。また、一般廃棄物処理の初動対応手順及び事前検討事項を取りまとめた「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」を2021年3月に改訂しました。さらに、災害廃棄物処理を経験し、知見を有する地方公共団体の人材を「災害廃棄物処理支援員」として登録し、被災地方公共団体の災害廃棄物処理に関するマネジメントの支援等を行う「災害廃棄物処理支援員制度」について、2020年から登録を開始しています。2022年3月時点で258人が支援員に登録されています。運用初年度となった2021年7月、8月の豪雨災害では、熱海市、北広島町へ派遣し、現地での支援を行っています。

港湾においては、大規模災害時に発生する膨大な災害廃棄物の受入施設を把握し、広域処理にあたって必要となる港湾機能や実施体制の検討を行いました。

第7節 適正な国際資源循環体制の構築と循環産業の海外展開の推進

1 適正な国際資源循環体制の構築

地球規模での循環型社会形成と、我が国の循環産業の海外展開を通じた活性化を図るためには、国、地方公共団体、民間レベル、市民レベル等の多様な主体同士での連携に基づく重層的なネットワークを形成する必要があります。アジア太平洋諸国における循環型社会の形成に向けては、3R・循環経済に関するハイレベルの政策対話の促進、3R・循環経済推進に役立つ制度や技術の情報共有等を目的として、2020年11月から12月に「アジア太平洋3R・循環経済推進フォーラム」第10回会合をウェビナー形式で開催しました。本会合では、アジア太平洋地域におけるプラスチック廃棄物問題の概要をまとめた「プラスチック廃棄物レポート」が採択されました。また、アフリカにおける廃棄物管理に関する知見共有とSDGs達成促進等を目的として、2017年4月に独立行政法人国際協力プロジェクトの一つとして、モザンビーク国マプト市のウレネ埋立処分場での福岡方式を活用した安全性向上支援事業が実施され、2020年10月に竣工式が実施されました。アジア各国に適合した廃棄物・リサイクル制度や有害廃棄物等の環境上適正な管理(ESM)の定着のため、国際協力機構(JICA)では、アジア太平洋諸国のうち、ベトナム、インドネシア、マレーシア、スリランカ、大洋州について、技術協力等により廃棄物管理や循環型社会の形成を支援しました。また、政府開発援助(ODA)対象国からの研修員受入れをオンラインで実施しました。

国際的な活動に積極的に参画し、貢献することも重要です。2021年3月には、世界経済フォーラム(WEF)と共催で「循環経済ラウンドテーブル会合」を開催し、日本企業の循環経済に関する技術や取組を世界に発信しました。

外務省及び環境省は、我が国に誘致したUNEP国際環境技術センター(UNEP/IETC)の運営経費を拠出しています。UNEP/IETCは、2016年の国連環境総会決議(UNEA2/7)で廃棄物管理の世界的な拠点として位置付けられ、主に廃棄物管理を対象に、開発途上国等に対し、研修及びコンサルティング業務の提供、調査、関連情報の蓄積及び普及等を実施しています。

バーゼル条約に関する国際的な取組について、我が国は、プラスチック廃棄物の環境上適正な管理に関する技術ガイドライン、有害廃棄物の陸上焼却に関するガイドライン、水銀に関する水俣条約において考慮することとされている水銀廃棄物の環境上適正な管理に関する技術ガイドラインについて策定作業を主導しています。

2019年のバーゼル条約第14回締約国会議(COP14)においては、バーゼル条約の規制対象物にプラスチックの廃棄物を加える附属書改正が決議されました。2021年1月1日に改正附属書が発効し、規制対象となるプラスチックを輸出する際に相手国の事前同意が必要となりましたが、それに先立ち、規制対象となるプラスチックの範囲を明確化するため、2020年10月に、プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準を公表しました。

また、バーゼル条約の円滑な運用のための国際的な連携強化を図るため、我が国主催の有害廃棄物の不法輸出入防止に関するアジアネットワークワークショップをオンラインで開催し、アジア太平洋地域の12の国と地域及び関係国際機関が参加しました。

国、国際機関、NGO、民間企業等が連携して自主的に水銀対策を進める「世界水銀パートナーシップ」において廃棄物管理分野の運営を担当し、技術情報やプロジェクト成果の共有を進めました。また、同分野内のパートナーを集い、水銀廃棄物の処理技術や各国の課題等に関する情報交換等を行い、水銀廃棄物対策技術の普及促進に取り組みました。

我が国は、2019年3月に2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(以下「シップ・リサイクル条約」という。)への加入書を国際海事機関(IMO)に寄託し、締約国となりました。我が国は、このシップ・リサイクル条約の策定をリードしてきた国として、条約の早期発効に向けて、各国に対する働きかけを行っています。具体的には、表敬訪問や会談等の機会を捉えた主要解撤国に対する早期条約締結の呼びかけや、ODAを通じたシップ・リサイクル施設改善の支援を行っており、その結果、2019年11月にはインドの条約締結に至りました。引き続き、主要解撤国の一つであるバングラデシュの条約締結に向けた課題の調査を行うなど、条約の早期発効に向けた取組を推進しています。

そのほか、港湾における循環資源の取扱いにおいては、循環資源の積替・保管施設等が活用されました。

近年、世界各国において自然災害が頻発化・激甚化しています。災害大国である我が国が蓄積してきた災害対応のノウハウや経験の供与は、アジア太平洋地域のような災害が頻発する地域においても有効です。そこで、環境省では、我が国の過去の災害による経験、知見を活かした国際支援の一環として、2018年に大地震が発生したインドネシア共和国に対して、災害廃棄物対策に関する政策策定への支援をオンラインにより実施しました。さらに、環境省ではこうした国際的な支援の一環として、2018年に策定されたアジア太平洋地域向けの災害廃棄物管理ガイドラインの改訂を行い、2022年3月にオンラインで開催された第8回廃棄物資源循環に関する国際会議(3RINCs)の災害廃棄物セッションと連携し、アジア太平洋地域における災害廃棄物対策の強化に向けた周知活動を実施しました。

2 循環産業の海外展開の推進

我が国の廃棄物分野の経験や技術を活かした、廃棄物発電ガイドラインの策定などアジア各国の廃棄物関連制度整備と、我が国循環産業の海外展開を戦略的にパッケージとして推進しています。我が国循環産業の戦略的国際展開・育成事業等では、海外展開を行う事業者の支援を2021年度に8件実施しました。2011年度から2020年度までの支援の結果、2022年3月時点で、事業化を開始し、既に収入を得ている件数が6件、事業化の目処が立っており、最終的な準備を進めている件数が1件、事業化に向けて、特別目的会社(SPC)・合弁企業設立準備、覚書(MOU)締結準備、入札プロセス開始等をしている件数が6件、事業化に向けて、引き続き調査をしている件数が16件となっています。また、我が国企業によるアジア等でのリサイクルビジネス展開支援については、2018年度から継続して実施している国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)による技術実証と併せて、相手国政府との政策対話を実施し、我が国企業の海外展開促進と相手国における適切な資源循環システム構築のためのリサイクルシステム・制度構築を支援しています。

各国別でも様々な取組を行っています。インドネシア、カタール、サウジアラビア、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モザンビーク、ロシア等に対し、政策対話や合同ワークショップの開催、研修等を通じて、制度設計支援や、人材育成を行いました。

アジア地域等の途上国における公衆衛生の向上、水環境の保全に向けては、浄化槽等の我が国発の優れた分散型生活排水処理システムの国際展開を実施しています。2021年度は、第9回アジアにおける分散型汚水処理に関するワークショップを2021年11月にオンラインで開催し、分散型汚水処理システムの適正な普及に関する法制度・規制等の課題の解決や、維持管理のうち特に汚泥の処理・処分の解決に向けて議論を行い、各国分散型汚水処理関係者への情報発信とネットワーク構築や連携強化を図りました。また、SDGs目標6.3の達成に貢献し、浄化槽関連企業の海外展開の後押しを目的とした、汚水処理技術に関するセミナーをオンラインにて2か国で開催しました。

第8節 循環分野における基盤整備

1 循環分野における情報の整備

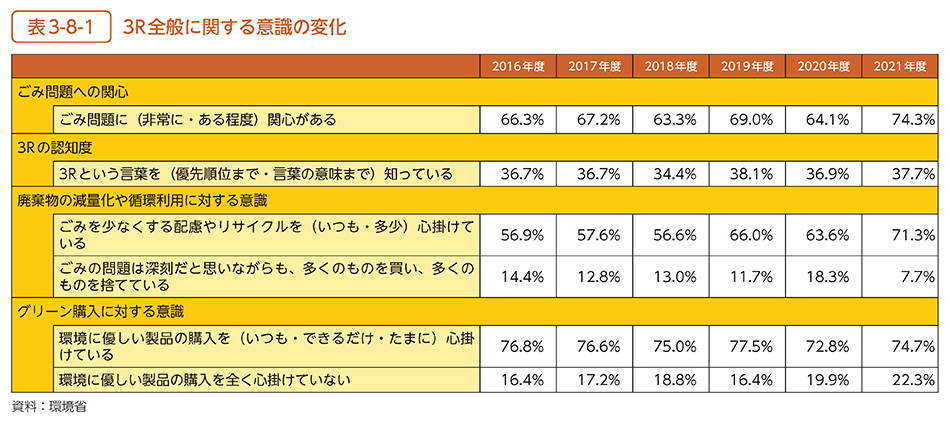

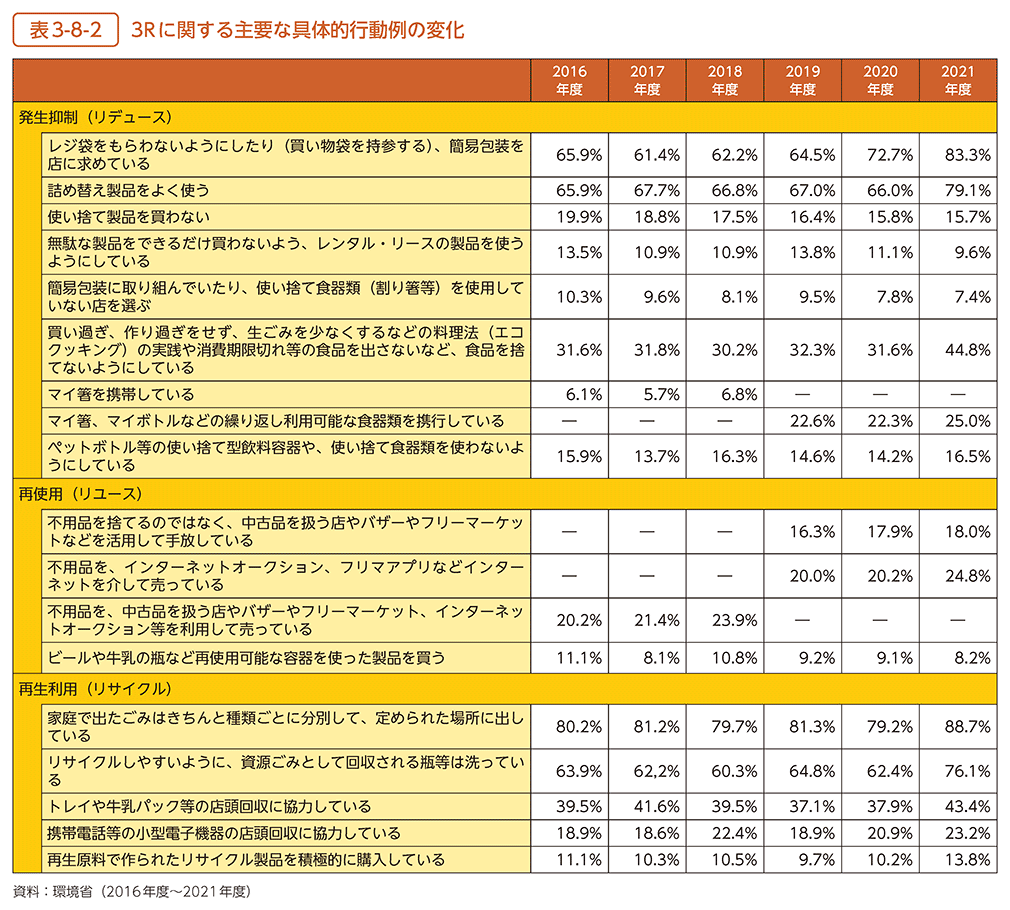

循環型社会の構築には、企業活動や国民のライフスタイルにおいて3Rの取組が浸透し、恒常的な活動や行動として定着していく必要があります。そのため、国や地方公共団体、民間企業等が密接に連携し、社会や国民に向けて3Rの意識醸成、行動喚起を促す継続的な情報発信等の活動が不可欠です(表3-8-1、表3-8-2)。

「第四次循環基本計画」で循環型社会形成に向けた状況把握のための指標として設定された、物質フロー指標及び取組指標について、2019年度のデータを取りまとめました。また、各指標の増減要因についても検討を行いました。

国民に向けた直接的なアプローチとしては、「限りある資源を未来につなぐ。今、僕らにできること。」をキーメッセージとしたウェブサイト「Re-Style」を年間を通じて運用しています(図3-8-1)。同サイトでは、循環型社会のライフスタイルを「Re-Style」として提唱し、コアターゲットである若年層を中心に、資源の重要性や3Rの取組を多くの方々に知ってもらい、行動へ結び付けるため、ラジオや動画等と連携した新たなコンテンツを発信しました。また、「3R推進月間」(毎年10月)を中心に、多数の企業等と連携した3Rの認知向上・行動喚起を促進する消費者キャンペーン「選ぼう!3Rキャンペーン」を全国のスーパーやドラッグストア等で展開しました。また、「Re-Styleパートナー企業」との連携体制について、同サイトを通じて、相互に連携しながら恒常的に3R等の情報発信・行動喚起を促進しました。

3R政策に関するウェブサイトにおいて、3Rに関する法制度やその動向をまとめた冊子「資源循環ハンドブック2021」を掲載したほか、取組事例や関係法令の紹介、各種調査報告書の提供を行うとともに、普及啓発用DVDの貸出等を実施しました。

国土交通省、地方公共団体、関係業界団体により構成される建設副産物リサイクル広報推進会議は、建設リサイクルの推進に有用な技術情報等の周知・伝達、技術開発の促進、一般社会に向けた建設リサイクル活動のPRや2020年9月に策定・公表された「建設リサイクル推進計画2020~質を重視するリサイクルへ~」等の周知等を目的として、2021年度は「2021建設リサイクル技術発表会・技術展示会」を開催しました。

2 循環分野における技術開発、最新技術の活用と対応

3Rの取組が温室効果ガスの排出削減につながる例としては、金属資源等を積極的にリサイクルした場合を挙げることができます。例えば、アルミ缶を製造するに当たっては、バージン原料を用いた場合に比べ、リサイクル原料を使った方が製造に要するエネルギーを大幅に節約できることが分かっています。同様に、鉄くずや銅くず、アルミニウムくず等をリサイクルすることによっても、バージン材料を使った場合に比べて温室効果ガスの排出削減が図られるという結果が、環境省の調査によって示されました。これらのことから、リサイクル原料の使用に加え、リデュースやリユースといった、3Rの取組を進めることによって、原材料等の使用が抑制され、結果として温室効果ガスの更なる排出削減に貢献することが期待できます。ただし、こうしたマテリアルリサイクルやリデュース・リユースによる温室効果ガス排出削減効果については、引き続き調査が必要であるともされており、これらの取組を一層進める一方で、継続的に調査を実施し、資源循環と社会の脱炭素化における取組について、より高度な統合を図っていくことが必要です。

リチウムイオン電池や太陽光パネル等の非鉄金属・レアメタル含有製品のリユース・リサイクル技術の実証を行う「脱炭素型金属リサイクルシステムの早期社会実装化に向けた実証事業」、再生可能エネルギー関連製品等の高度なリサイクルを行いながらリサイクルプロセスの省CO2化を図る設備の導入支援を行う「脱炭素社会構築のための資源循環高度化設備導入促進事業」を2021年度に実施しました。そして、バイオマスプラスチック・生分解性プラスチック等の代替素材への転換・社会実装を支援する「脱炭素社会を支えるプラスチック資源循環システム構築実証事業」、廃プラスチックの高度なリサイクルを促進する技術基盤構築及び海洋生分解性プラスチックの導入・普及を促進する技術基盤構築を行う「プラスチック有効利用高度化事業」を実施しました。

廃棄物エネルギーの有効活用によるマルチベネフィット達成促進事業、廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業については、第3節を参照。

農山漁村のバイオマスを活用した産業創出を軸とした地域づくりに向けた取組について推進すると同時に、「森林・林業基本計画」等に基づき、森林の適切な整備・保全や木材利用の推進に取り組みました。

海洋環境等については、その負荷を低減させるため、循環型社会を支えるための水産廃棄物等処理施設の整備を推進しました。

港湾整備により発生した浚渫(しゅんせつ)土砂等を有効活用し、深掘り跡の埋戻し等を実施し、水質改善や生物多様性の確保など、良好な海域環境の保全・再生・創出を推進しています。

下水汚泥資源化施設の整備の支援等については、第4節2を参照。

これまでに22の港湾を静脈物流の拠点となる「リサイクルポート」に指定し、広域的なリサイクル関連施設の臨海部への立地の推進等を行いました。さらに、首都圏の建設発生土を全国の港湾の用地造成等に用いる港湾建設資源の広域利用促進システムを推進しており、広島港において建設発生土の受入れを実施しました。

3 循環分野における人材育成、普及啓発等

我が国は、関係府省(財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、消費者庁)の連携の下、国民に対し3R推進に対する理解と協力を求めるため、毎年10月を「3R推進月間」と定めており、広く国民に向けて普及啓発活動を実施しました。

3R推進月間には、様々な表彰を行っています。3Rの推進に貢献している個人、グループ、学校及び特に貢献の認められる事業所等を表彰する「リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰」(主催:リデュース・リユース・リサイクル推進協議会)の開催を引き続き後援し、内閣総理大臣賞の授与を支援しました。経済産業省は、環境機器の製造・開発による3Rの取組として1件の経済産業大臣賞を贈りました。国土交通省は、建設工事で顕著な実績を挙げている3Rの取組に対して、内閣総理大臣賞1件、国土交通大臣賞3件を贈りました。環境省は資源循環分野における3Rの取組として1件の環境大臣賞を贈りました。そのほか、製薬企業の事業所等に対しても、1992年度以降、内閣総理大臣賞1件、厚生労働大臣賞19件、3R推進協議会会長賞22件を贈っており、製薬業界においても確実に3Rの取組が定着しています。

循環型社会の形成の推進に資することを目的として、2006年度から循環型社会形成推進功労者表彰を実施しています。2021年度の受賞者数は、2団体、5企業の計7件を表彰しました。さらに、新たな資源循環ビジネスの創出を支援している「資源循環技術・システム表彰」(主催:一般社団法人産業環境管理協会、後援:経済産業省)においては、経済産業大臣賞2件を表彰しました。これらに加えて、農林水産省は「食品産業もったいない大賞」において、農林水産大臣賞等6件を表彰し、農林水産業・食品関連産業における3R活動、地球温暖化・省エネルギー対策等の意識啓発に取り組みました。

各種表彰以外にも、2006年から毎年3R推進月間中に実施している3R推進全国大会において、3R推進ポスター展示、3Rの事例紹介を兼ねた企業見学会や関係機関の実施する3R関連情報等のPRを行いました。さらに同期間内には、「選ぼう!3Rキャンペーン」も実施し、都道府県や流通事業者・小売事業者の協力を得て、環境に配慮した商品の購入、マイバッグ持参など、3R行動の実践を呼び掛けました。

2021年10月に行われた3R促進ポスターコンクールには、全国の小・中学生から6,621点の応募があり、環境教育活動の促進にも貢献しました。

個別分野の取組として、容器包装リサイクルに関しては、容器包装廃棄物排出抑制推進員(3R推進マイスター)の活動を支援しました。

優良事業者が社会的に評価され、不法投棄や不適正処理を行う事業者が淘(とう)汰される環境をつくるために、優良処理業者に優遇措置を講じる優良産廃処理業者認定制度を2011年4月から運用を開始しています。優良認定業者数については、制度開始以降増加しており、2021年8月末時点で1,363者となっています。これまで、産業廃棄物の排出事業者と優良産廃処理業者の事業者間の連携・協働に向けた機会を創設するとともに、優良産廃処理業者の情報発信サイト「優良さんぱいナビ」の利便性向上のためのシステム改良を引き続き実施してきました。また、2020年2月に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)の一部改正を公布、同年10月に完全施行し、産業廃棄物処理業界の更なる優良化を促進する環境の整備を行いました。2013年度に国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(環境配慮契約法)(平成19年法律第56号)に類型追加された「産業廃棄物の処理に係る契約」では、優良産廃処理業者が産廃処理委託契約で有利になる仕組みとなっており、2020年10月の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の完全施行を踏まえ、裾切り方式の評価基準の変更を行いました。

環境省が策定している環境マネジメントシステム「エコアクション21」のガイドラインを通して、環境マネジメントシステム導入を促進しました。また、「環境報告ガイドライン2018年版」やバリューチェーンマネジメントの取組促進のために2020年8月に公表した「バリューチェーンにおける環境デュー・ディリジェンス入門~OECDガイダンスを参考に~」を題材に、環境デュー・ディリジェンスや情報開示の普及促進を図りました。

税制上の特例措置により、廃棄物処理施設の整備及び維持管理を推進しました。廃棄物処理業者による、特定廃棄物最終処分場における特定災害防止準備金の損金又は必要経費算入の特例、廃棄物処理施設に係る課税標準の特例及び廃棄物処理事業の用に供する軽油に係る課税免除の特例といった税制措置の活用促進を行いました。

海洋プラスチックごみの削減に向け、プラスチックとの賢い付き合い方を全国的に推進する「プラスチック・スマート」において、企業、地方公共団体、NGO等の幅広い主体から、不必要なワンウェイのプラスチックの排出抑制や代替品の開発・利用、分別回収の徹底など、海洋プラスチックごみの発生抑制に向けた取組を募集、登録数は2,400件を超えました。これら取組を特設サイトや様々な機会において積極的に発信しました。

出典: 環境省