第5章 包括的な化学物質対策に関する取組

第1節 化学物質のリスク評価の推進及びライフサイクル全体のリスクの削減

1 化学物質の環境中の残留実態の現状

現代の社会においては、様々な産業活動や日常生活に多種多様な化学物質が利用され、私たちの生活に利便を提供しています。また、物の焼却等に伴い非意図的に発生する化学物質もあります。化学物質の中には、適切な管理が行われない場合に環境汚染を引き起こし、人の健康や生活環境に有害な影響を及ぼすものがあります。

化学物質の一般環境中の残留実態については、毎年、化学物質環境実態調査を行い、「化学物質と環境」として公表しています。2021年度においては、[1]初期環境調査、[2]詳細環境調査、[3]モニタリング調査の三つの体系で実施しました。これらの調査結果は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化学物質審査規制法」という。)のリスク評価及び規制対象物質の追加の検討、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号。以下「化学物質排出把握管理促進法」という。)の指定化学物質の指定の検討、環境リスク評価の実施のための基礎資料など、各種の化学物質関連施策に活用されています。

(1)初期環境調査

初期環境調査は、化学物質排出把握管理促進法の指定化学物質の指定の検討やその他化学物質による環境リスクに係る施策の基礎資料とすることを目的としています。2020年度は、調査対象物質の特性に応じて、水質又は大気について調査を実施し、対象とした10物質(群)のうち、5物質(群)が検出されました。また、2021年度は、11物質(群)について調査を実施しました。

(2)詳細環境調査

詳細環境調査は、化学物質審査規制法の優先評価化学物質のリスク評価を行うための基礎資料とすることを目的としています。2020年度は、調査対象物質の特性に応じて、水質、底質又は生物について調査を実施し、対象とした7物質(群)のうち、全ての物質(群)が検出されました。また、2021年度は、6物質(群)について調査を実施しました。

(3)モニタリング調査

モニタリング調査は、難分解性、高蓄積性等の性質を持つポリ塩化ビフェニル(PCB)、ジクロロジフェニルトリクロロエタン(DDT)等の化学物質の残留実態を経年的に把握するための調査であり、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下「POPs条約」という。)の対象物質及びその候補となる可能性のある物質並びに化学物質審査規制法の特定化学物質等を対象に、物質の特性に応じて、水質、底質、生物又は大気について調査を実施しています。

2020年度は、11物質(群)について調査を実施しました。数年間の結果が蓄積された物質を対象に統計学的手法を用いて解析したところ、全ての媒体で濃度レベルが総じて横ばい又は漸減傾向を示していました。また、2021年度は、11物質(群)について調査を実施しました。

2 化学物質の環境リスク評価

環境施策上のニーズや前述の化学物質環境実態調査の結果等を踏まえ、化学物質の環境経由ばく露に関する人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすおそれ(環境リスク)についての評価を行っています。その取組の一つとして、2021年度に環境リスク初期評価の第20次取りまとめを行い、10物質について健康リスク及び生態リスクの初期評価を、5物質について生態リスクの初期評価を実施しました。その結果、健康リスク初期評価について1物質が、相対的にリスクが高い可能性がある「詳細な評価を行う候補」と判定されました。

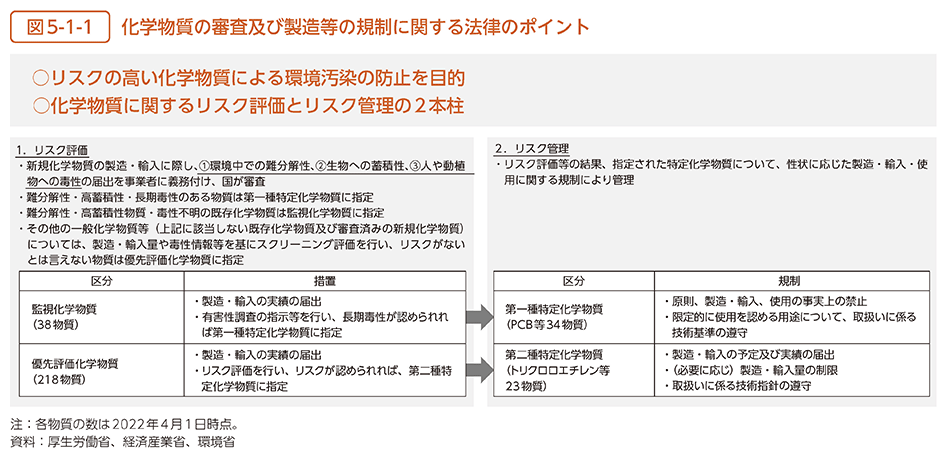

化学物質審査規制法では、包括的な化学物質の管理を行うため、法制定以前に製造・輸入が行われていた既存化学物質を含む一般化学物質等を対象に、まずはスクリーニング評価を行い、リスクがないとは言えない化学物質を絞り込んで優先評価化学物質に指定した上で、それらについて段階的に情報収集し、国がリスク評価を行っています。2022年4月時点で、優先評価化学物質218物質が指定されています(図5-1-1)。また、優先評価化学物質については段階的に詳細なリスク評価を進めており、2021年度までに84物質について「リスク評価(一次)評価II」に着手し、41物質について評価IIの評価結果等を審議しました。

ナノ材料については、環境・省エネルギー等の幅広い分野で便益をもたらすことが期待されている一方で、人の健康や生態系への影響が十分に解明されていないことから、国内外におけるナノ材料への取組に関する知見の集積を行うとともに、生態影響と環境中挙動を把握するための方法論を検討しました。

3 化学物質の環境リスクの管理

(1)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく取組

新たに製造・輸入される新規化学物質について、化学物質審査規制法に基づき、2021年度は、267件(うち低生産量新規化学物質は111件)の届出を事前審査しました。

2019年4月末から5月初めに開催されたPOPs条約第9回締約国会議の議論を踏まえ、新たに条約上の廃絶対象とすることが決定されたもののうち、o,p’-ジコホル及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩を化学物質審査規制法における第一種特定化学物質に指定し、それらを含有する輸入禁止製品の指定等を行いました。PFOA関連物質についても今後、同様に第一種特定化学物質に指定し、輸入禁止製品の指定など所要の措置を講じる予定です。

(2)特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づく取組

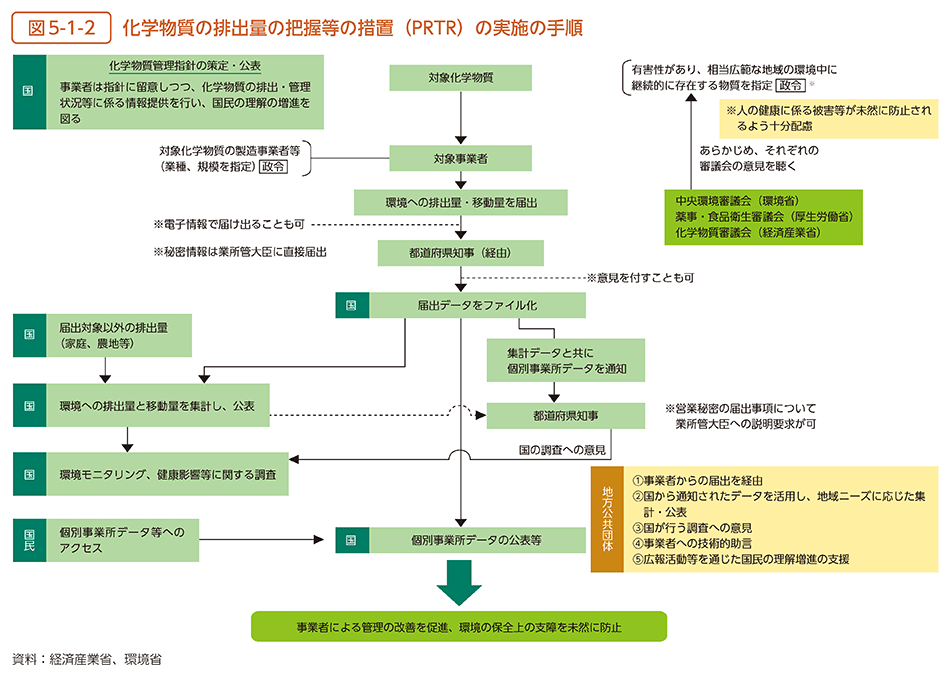

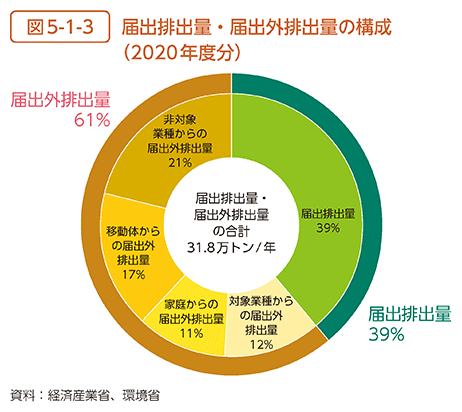

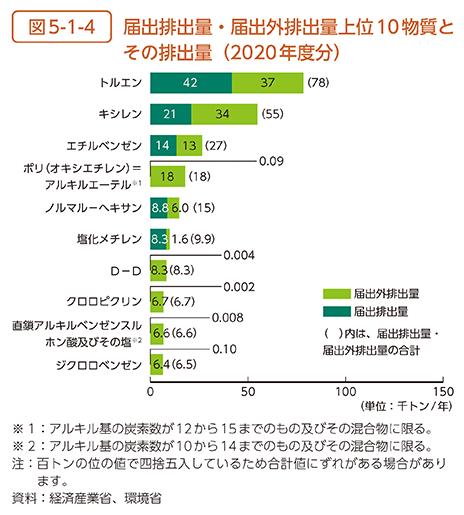

化学物質排出把握管理促進法は前回の見直しから10年が経過し、この10年間の状況を勘案した見直しが必要とされ、産業構造審議会及び中央環境審議会で制度の見直しの考え方について審議し、2019年6月に中央環境審議会から「今後の化学物質環境対策の在り方について(答申)」を受けました。本答申を踏まえ、薬事・食品衛生審議会、化学物質審議会及び中央環境審議会の合同会合において、化学物質排出把握管理促進法対象物質の見直しについて審議し、2020年8月に各審議会から答申を受けました。この答申の内容を踏まえ、2021年10月に化学物質排出把握管理促進法施行令(平成12年政令第138号)を、2022年3月に化学物質排出把握管理促進法施行規則(平成13年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)を改正しました。2023年4月の改正施行令の施行に向け、改正内容の周知などを実施しています。化学物質排出把握管理促進法に基づく化学物質排出移動量届出(PRTR)制度については、事業者が把握した2020年度の排出量等が都道府県経由で国へ届出されました。届出された個別事業所のデータ、その集計結果及び国が行った届出対象外の排出源(届出対象外の事業者、家庭、自動車等)からの排出量の推計結果を、2022年3月に公表しました(図5-1-2、図5-1-3、図5-1-4)。また、個別事業所ごとのPRTRデータは、地図上で視覚的に分かりやすく表示し、ウェブサイトで公開しています。

4 ダイオキシン類問題への取組

(1)ダイオキシン類による汚染実態と人の摂取量

(1)ダイオキシン類による汚染実態と人の摂取量

(1)ダイオキシン類による汚染実態と人の摂取量2020年度のダイオキシン類に係る環境調査結果は表5-1-1のとおりです。

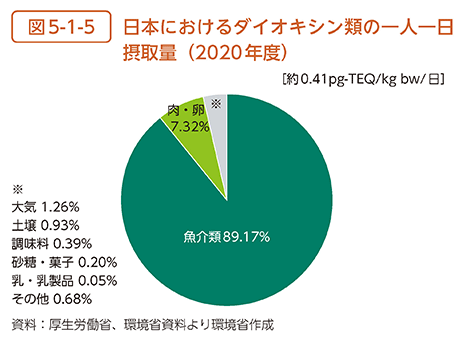

2020年度に人が一日に食事及び環境中から平均的に摂取したダイオキシン類の量は、体重1kg当たり約0.41pg-TEQと推定されました(図5-1-5)。

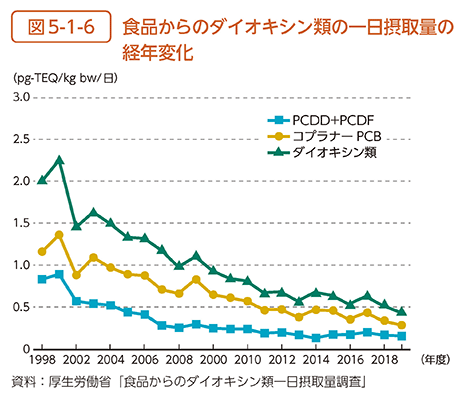

食品からのダイオキシン類の一日摂取量は、平均0.40pg-TEQ/kg bw/日です。この数値は耐容一日摂取量の4pg-TEQ/kg bw/日を下回っています(図5-1-6)。

(2)ダイオキシン類対策

ダイオキシン類対策は、「ダイオキシン対策推進基本指針(以下「基本指針」という。)」及びダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号。以下「ダイオキシン法」という。)の二つの枠組みにより進められています。

1999年3月に策定された基本指針では、排出インベントリ(目録)の作成、測定分析体制の整備、廃棄物処理・リサイクル対策の推進等を定めています。

ダイオキシン法では、施策の基本とすべき基準(耐容一日摂取量及び環境基準)の設定、排出ガス及び排出水に関する規制、廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理に関する規制、汚染状況の調査、土壌汚染に係る措置、国の削減計画の策定等が定められています。

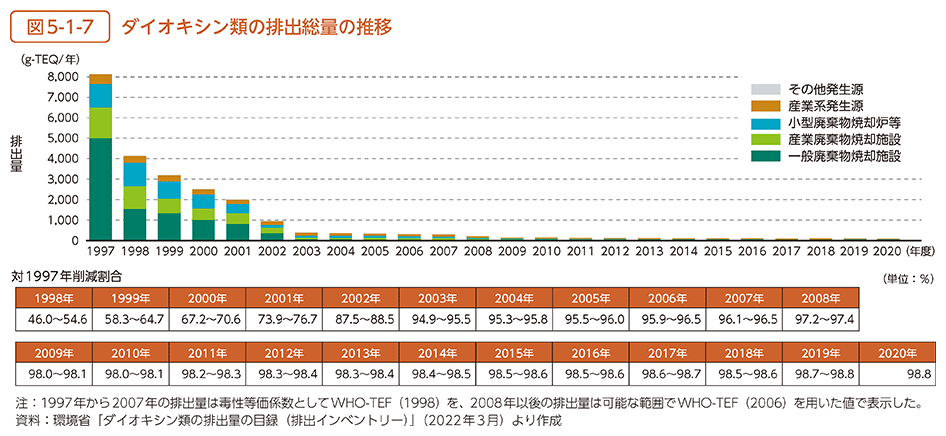

基本指針及びダイオキシン法に基づき国の削減計画で定めたダイオキシン類の排出量の削減目標が達成されたことを受け、2012年に国の削減計画を変更し、新たな目標として、当面の間、改善した環境を悪化させないことを原則に、可能な限り排出量を削減する努力を継続することとしました。2020年における削減目標の設定対象に係る排出総量は、96g-TEQ/年(図5-1-7)で、削減目標量176g-TEQ/年を下回っています。

ダイオキシン法に定める排出基準の超過件数は、2020年度は大気基準適用施設で35件、水質基準適用事業場で0件、合計35件(2019年度53件)でした。また、2020年度において、同法に基づく命令が発令された件数は、大気関係12件、水質関係0件で、法に基づく命令以外の指導が行われた件数は、大気関係780件、水質関係29件でした。

ダイオキシン類による土壌汚染対策については、環境基準を超過し、汚染の除去等を行う必要があるものとして、2020年度末までに6地域がダイオキシン類土壌汚染対策地域に指定され、対策計画に基づく事業が完了しています。また、ダイオキシン類に係る土壌汚染対策を推進するための各種調査・検討を実施しており、2021年度末に「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル」等を改定し、公表しました。

5 農薬のリスク対策

農薬は、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づき、定められた方法で使用した際の人の健康や環境への安全性が確認され、農林水産大臣の登録を受けなければ製造、販売等ができません。登録の可否を判断する要件のうち、作物残留、土壌残留、生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る基準(農薬登録基準)を環境大臣が定めています。このうち、生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準は、個別農薬ごとに基準値を設定しており、2021年度はそれぞれ4農薬と6農薬に設定しました。

2020年4月には農薬取締法の一部を改正する法律(平成30年法律第53号。以下「改正農薬取締法」という。)が完全施行され、農薬の動植物に対する影響評価の対象が、従来の水産動植物から、陸域を含む生活環境動植物に拡大されたことを受け、同年4月には水草及び鳥類を、10月には野生ハナバチ類を、それぞれ評価対象動植物に追加しました。

また、改正農薬取締法に基づき、登録されている全ての農薬について、最新の科学的知見に基づき定期的に安全性等の再評価を行う仕組みが導入され、2021年度より、国内での使用量が多い農薬から再評価を開始しました。

第2節 化学物質に関する未解明の問題への対応

1 子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)の推進

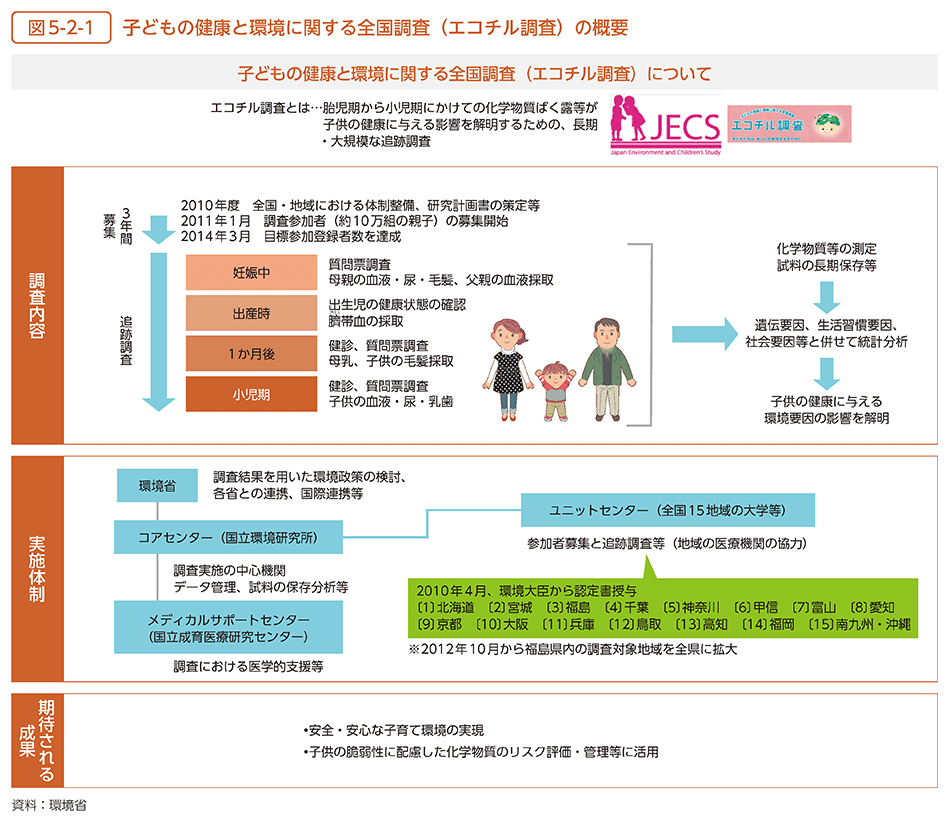

2010年度から全国で、約10万組の親子を対象とした大規模かつ長期の出生コホート調査「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」を実施しています。エコチル調査では、臍(さい)帯血、血液、尿、母乳、乳歯等の生体試料を採取保存・分析するとともに、質問票等によるフォローアップを行い、子供の健康に影響を与える環境要因を明らかにすることとしています。また、全国調査約10万人の中から抽出された5,000人程度の子供を対象として医師による診察や身体測定、居住空間の化学物質の採取等の詳細調査を実施しています。

この調査の実施体制としては、国立研究開発法人国立環境研究所がコアセンターとして研究計画の立案や生体試料の化学分析等を、国立研究開発法人国立成育医療研究センターがメディカルサポートセンターとして医学的な支援等を、全国15地域のユニットセンターが参加者のフォローアップを担っており、環境省はこの調査研究の結果を政策に反映していくこととしています(図5-2-1)。

2 化学物質の内分泌かく乱作用問題に係る取組

化学物質の内分泌かく乱作用問題については、その有害性など未解明な点が多く、関係府省が連携して、環境中濃度の実態把握、試験方法の開発、生態系影響やヒト健康影響等に関する科学的知見を集積するための調査研究を、経済協力開発機構(OECD)における活動を通じた多国間協力や二国間協力など国際的に協調して実施しています。

環境省では、2016年に取りまとめた「化学物質の内分泌かく乱作用に関する今後の対応─EXTEND2016─」に基づき、これまでに得られた知見や開発された試験法を活用し、評価手法の確立と評価の実施のための取組を進めています。2021年度も、一部の化学物質について試験管内試験及び生物試験を実施しました。

小児や妊婦(胎児)など化学物質に対して脆(ぜい)弱と考えられる集団の化学物質に対する反応に関して、次世代に対する影響の評価手法の開発に資する研究等を推進しています。

第3節 化学物質に関するリスクコミュニケーションの推進

化学物質やその環境リスクに対する国民の不安に適切に対応するため、これらの正確な情報を市民・産業・行政等の全ての者が共有しつつ相互に意思疎通を図るリスクコミュニケーションを推進しています。

化学物質のリスクに関する情報の整備のため、「PRTRデータを読み解くための市民ガイドブック」を作成し、「かんたん化学物質ガイド」等と共に配布しました。さらに、化学物質の名前等を基に、信頼できるデータベースに直接リンクできるシステム「化学物質情報検索支援サイト(ケミココ)」を公開しています。独立行政法人製品評価技術基盤機構のウェブサイト上では、既存化学物質等の安全性の点検結果等の情報を掲載した化審法データベース(J-CHECK)や、化学物質の有害性や規制等に関する情報を総合的に検索できるシステム「化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP)」等の情報の提供を行っています。

地域ごとの対策の検討や実践を支援する化学物質アドバイザーの派遣を行っており、2021年度にはPRTR制度についての講演会講師等として延べ10件の派遣を行うとともに、より多くの方にアドバイザーの活動を知ってもらい、活用してもらうため、環境省ウェブサイト上で情報更新等を行うなど、広報活動に取り組みました。

市民、労働者、事業者、行政、学識経験者等の様々な主体による意見交換を行い合意形成を目指す場として、「化学物質と環境に関する政策対話」を開催しています。2021年度は、参加メンバーによる意見交換を行いました。

第4節 化学物質に関する国際協力・国際協調の推進

1 国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ(SAICM(サイカム))

2002年の持続可能な開発に関する世界首脳会議(WSSD)で定められた実施計画において、「2020年までに化学物質の製造と使用による人の健康と環境への著しい悪影響の最小化を目指す(WSSD2020年目標)」こととされたことを受け、2006年2月、第1回国際化学物質管理会議(ICCM1)において、国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ(SAICM(サイカム))が採択されました。これを受け、2012年9月には、WSSD2020年目標の達成に向けた今後の戦略を示すものとして、「SAICM(サイカム)国内実施計画」を策定し、包括的な化学物質管理を推進してきました。2020年10月に予定されていた第5回国際化学物質管理会議(ICCM5)は新型コロナウイルス感染症のため延期されましたが、WSSD2020年目標の目標年を迎え、次期枠組み策定に向けた議論が進められています。

PCB、DDTなど残留性有機汚染物質(POPs)30物質(群)の製造・使用の禁止・制限、排出の削減、廃棄物の適正処理等を規定しているPOPs条約及び有害な化学物質の貿易に際して人の健康及び環境を保護するための当事国間の共同の責任と協同の努力を促進する「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約(PIC条約)」の締約国会合の第一部が2021年7月にオンラインで合同開催されました。同会合では、委員の選出、2022年補正予算及び暫定予算などが決議されました。なお、POPs条約においては、補助機関である残留性有機汚染物質検討委員会(POPRC)の2020年から2024年までの委員が我が国から選出されています。また、東アジアPOPsモニタリングプロジェクトを通じて、東アジア地域の国々と連携して環境モニタリングを実施するとともに、2022年2月にオンラインで第14回東アジアPOPsモニタリングワークショップを開催し、同地域におけるモニタリング能力の強化に向けた取組を進めています。

2 国連の活動

化学物質の分類と表示の国際的調和を図ることを目的とした「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)」については、関係省庁が作業を分担しながら、化学物質の有害性に関する分類事業を行うとともに、ウェブサイトを通じて分類結果の情報発信を進めました。

また、2022年2月~3月に開催された国連環境総会再開セッションにおいて、「化学物質・廃棄物の適正管理及び汚染の防止に関する政府間科学・政策パネル」の設置に向けた交渉を開始することが決定されました。

3 水銀に関する水俣条約

水銀による地球規模での環境汚染から人の健康と環境を保護するため、2013年10月に我が国で開催された外交会議において、水銀に関する水俣条約(以下「水俣条約」という。)が採択されました。水俣条約は2017年8月に発効し、同日、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号。以下「水銀汚染防止法」という。)が施行されました。2021年11月には、水俣条約締約国会議第4回会合の第一部がオンラインで開催されました。2022年3月にインドネシア・バリにおいて開催された第二部では、条約の有効性評価の枠組みについて合意されたほか、電球形蛍光ランプ等の製造・輸出入を2025年末に廃止することなどが決定されました。

国内では、水銀汚染防止法を着実に施行するとともに、同法に基づく「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画」の実施状況の点検を行いました。また、沖縄県辺戸(へど)岬及び秋田県男鹿(おが)半島において、水銀の大気中濃度等のモニタリング調査を実施しました。

我が国は過去の経験と教訓を活かし、途上国による水俣条約の適切な履行を支援する国際協力と水俣発の情報発信・交流の二つの柱からなる「MOYAI(モヤイ)イニシアティブ」を推進しています。途上国への水銀対策支援については、国連工業開発機関(UNIDO)、国連環境計画(UNEP)、アジア太平洋水銀モニタリングネットワーク(APMMN)と協力して、途上国の技術者向けのモニタリング能力向上支援研修を行いました。また、我が国の優れた水銀対策技術の国際展開を推進すべく、ベトナム等で調査を実施しました。さらに、UNEPアジア太平洋地域事務所が有する途上国のネットワークを活用し、アジア太平洋地域を中心とする途上国の水俣条約の実施等を支援しました。

4 OECDの活動

我が国は、OECDの化学品・バイオ技術委員会において、環境保健安全プログラムを通じて、化学物質の安全性試験の技術的基準であるテストガイドラインの作成及び改廃など、化学物質の適正な管理に関する種々の活動に貢献しています。これに関する作業として、新規化学物質の試験データの信頼性確保及び各国間のデータ相互受入れのため、優良試験所基準(GLP)に関する国内体制の維持・更新、生態影響評価試験法等に関する我が国としての評価作業、化学物質の安全性を総合的に評価するための手法等の検討、内外の化学物質の安全性に係る情報の収集、分析等を行っています。また、環境省と国立環境研究所で開発している定量的構造活性相関(QSAR)プログラムである生態毒性予測システム(KATE)が、OECD QSAR Toolboxに接続されるなど連携を深めています。内分泌かく乱作用については、生態影響評価のための試験法の開発に主導的に参加するなど、OECDの取組に貢献しています。また、2006年に設置された「工業ナノ材料作業部会」では、工業ナノ材料に係る安全性評価手法の開発支援推進のためのヒト健康と環境影響に関する国際協力が進められており、我が国もその取組に貢献しました。

5 諸外国の化学物質規制の動向を踏まえた取組

欧州連合(EU)では、化学物質の登録、評価、認可及び制限に関する規則(REACH)や化学品の分類、表示及び包装に関する規則(CLP規則)等の化学物質管理制度に基づく化学物質管理が実施されており、我が国との関係が特に深いアジア地域においても、関係法令の施行による化学物質対策の強化が進められています。このため、我が国でも化学物質を製造・輸出又は利用する様々な事業者の対応が求められています。こうした我が国の経済活動にも影響を及ぼす海外の化学物質対策の動きへの対応を強化するため、化学産業や化学物質のユーザー企業、関係省庁等で構成する「化学物質国際対応ネットワーク」を通じて、ウェブサイト等による情報発信やセミナーの開催による海外の化学物質対策に関する情報の収集・共有を行いました。

日中韓三か国による化学物質管理に関する情報交換及び連携・協力を進め、2021年11月に「第15回日中韓化学物質管理政策対話」がオンラインで開催されました。日中韓の政府関係者による政府事務レベル会合では、化学物質管理政策の最新動向と今後の方向性、化学物質管理に関する国際動向への対応、各国の最新の課題に関する対応の状況等について情報・意見交換を行いました。また、同政策対話の一環で開催された専門家会合では、リスク評価における技術的手法についての情報交換を行うとともに、共同研究の実施について議論を行いました。さらに、今後の三か国の共同行動計画についても合意しました。さらに、近年成長著しい東南アジアの化学物質管理に貢献するため、アジア地域において化学物質対策能力の向上を促進し、適正な化学物質対策の実現を図るためのワークショップ等を開催しています。2021年10月には、PRTR制度を始めとする、化学物質管理政策についてオンラインで意見交換及び情報交換を行い、両国における化学物質管理の向上に向け、引き続き連携していくことを確認しました。

第5節 国内における毒ガス弾等に係る対策

2002年9月以降、神奈川県寒川町及び平塚市内の道路建設現場等において、作業従事者が毒ガス入りの不審瓶により被災する事案が発生しました。また、2003年3月には、茨城県神栖市の住民から、ふらつき、手足の震え等の訴えがあり、飲用井戸を検査した結果、旧軍の化学剤の原料に使用された歴史的経緯があるジフェニルアルシン酸(有機ヒ素化合物)が検出されました。こうした問題が相次いで発生したことを受けて、同年6月に閣議了解、さらに12月には閣議決定を行い、政府が一体となって、以下の取組を進めています。

1 個別地域の事案

神栖市の事案については、ジフェニルアルシン酸による地下水汚染と健康影響が発生したことを受け、2003年6月の閣議了解に基づき、これにばく露したと認められる住民に対して、医療費等の給付や健康管理調査、小児精神発達調査(2011年6月開始)、調査研究等の緊急措置事業を実施し、その症候や病態の解明を図ってきました。また、地下水モニタリングを実施するとともに、2004年度には地下水汚染源の掘削・除去を行い、2009年から2011年度にかけては高濃度汚染地下水対策を実施しました。地下水モニタリングについては、現在も継続的に実施しており、汚染状況を監視しています。さらに、平塚市の事案においても、地下水から有機ヒ素化合物が検出されたことから、地下水モニタリングを継続して汚染状況を監視しています。

そのほか、平塚市・寒川町、千葉県習志野市におけるA事案(毒ガス弾等の存在に関する確実性が高く、かつ地域も特定されている事案)区域においては、毒ガス弾等による被害を未然に防止するため、土地改変時における所要の環境調査等を実施しています。

2 毒ガス情報センター

2003年12月から毒ガス弾等に関する情報を一元的に扱う情報センターで情報を受け付けるとともに、ウェブサイトやパンフレット等を通じて被害の未然防止について周知を図っています。

出典: 環境省