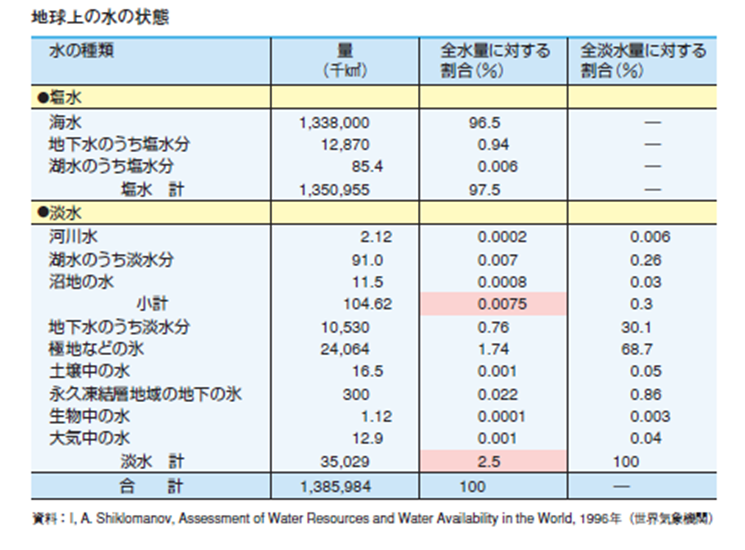

地球上の水の大半は海水として存在

淡水の多くは氷河や地下水であり、人間が比較的利用しやすい河川・湖沼水はわずか

地

世界では12億人が安全な水を利用することができない

24億人が適切な衛生施設を利用することができない

世界人口60億人のうち、

- 12億人が安全な飲料水を得ることができない。

- 24億人が下水道等の衛生施設を持っていない。

- 年間約200万人の子供が水に由来する病気で死亡している。

2000年に60億人を突破した世界の人口は2025年には80億人に達すると予測される。

これに伴って世界の水需要も大幅に増加する。伸び率を37%とする予測もある。

国際社会では河川は複数の国家間を流れていることから、水の問題は国家間の

紛争の原因となることもある。

「20世紀は石油紛争の時代だったが、21世紀は水紛争の時代になる」

(セラゲルディン;元世界銀行副総裁)

我が国の降水量は世界平均の約2倍

人口一人あたりにすると世界平均の1/4程度、水資源量では1/2程度

世界の水問題

地球上に存在する水は約14億㎦といわれ、このうち人類が利活用できる淡水は約0.8%に限られています。一方で、地球上では海水が蒸発して雨となり淡水として利用可能になる水循環が、人口増加や地球温暖化などの要因により円滑に進まなくなりつつあり、適切な水循環システムの構築が求められています。

こうした中、国連開発計画(UNDP)によると、現在、世界で約9億人弱が安全な水を利用できない状態にあるとされています。更に発展途上国を中心に生活排水の増加や下水処理の対応の遅れなど水質汚染も深刻化しつつあります。

このように、水資源が限られている中で、「量」と「質」の両面から水問題が顕在化していることに伴い、生活用水や工業用水などニーズに応じた水ビジネスが今後急速に拡大すると考えられています。

また、世界平均気温の上昇などの気候変動が、水資源にもさまざまな影響を与えることが懸念されています。こうした気候変動リスクを低減するためには、河川水、地下水、雨水、再生水等の適切な利用を推進し、より安全で安定的な水供給の確保を図る必要があります。

日本の水資源

日本は世界的に見て降水量の多い地域に位置しており、年平均降水量は約1,700mmで、世界の陸域の年平均降水量の約2倍ですが、一人当たり年降水量でみると世界の一人当たり年降水量の約3分の1です。

また、日本は地形が急峻で河川延長が短く、水資源賦存量(降水量から蒸発散によって失われる量を引いたもので、理論上、人間が最大限利用可能な水の量)のかなりの部分が海に流出するため、国民一人当たりの水資源賦存量は海外と比較すると半分以下になっています。

なお、約10年に一度の割合で渇水年があり、その年の水資源賦存量は通常の7割程度になりますが、近年は少雨の年と多雨の年とで年降水量の差が大きくなり、渇水年の水資源賦存量が減少する傾向にあり、利水安全度(河川から安定的に取水できる度合い)が低下しています。

世界の水資源と農業用水を巡る課題の解決に向けて

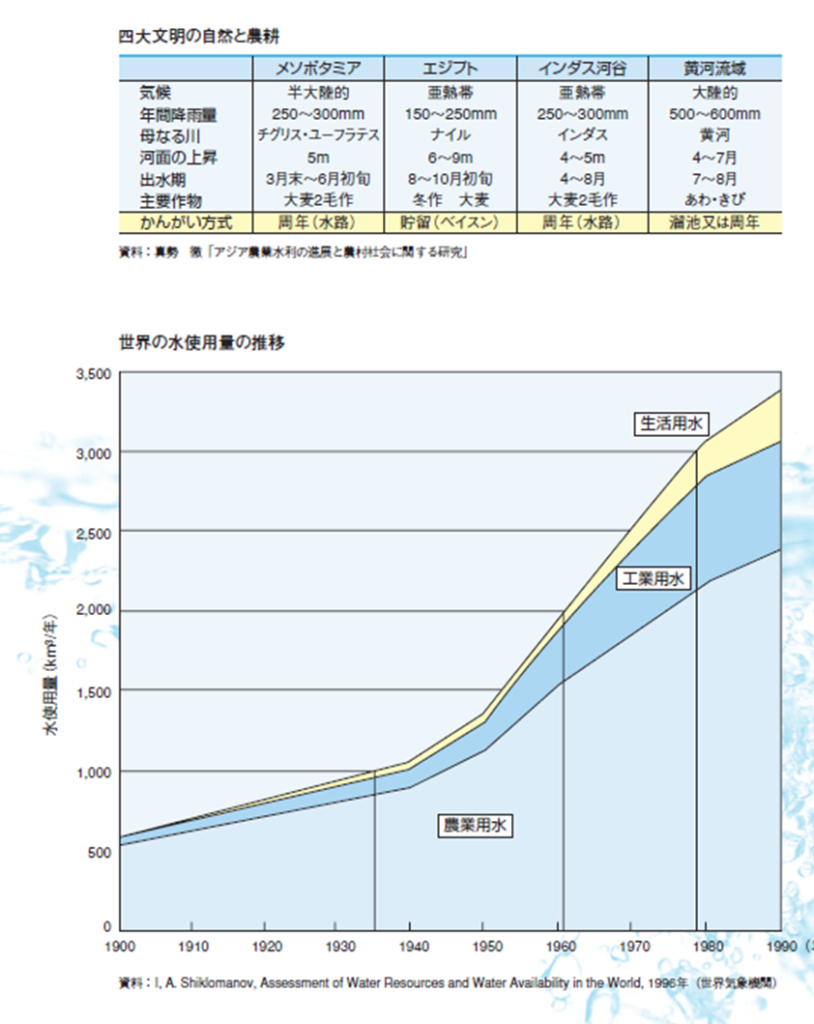

私たちが暮らす地球は、宇宙のなかでも数少ない水の惑星です。確かに、地球上には水が豊富にあります。しかし、私たちは地球上にある水のうち、わずかな部分しか水資源として使用できないのが現実です。私たちは様々な生産活動のために水資源を使用しています。世界の水の使用量は加速的に増加しており、特に生活用水の使用量が著しく伸びていますが、世界中で使用量が最も多いのは、今も昔も農業用水なのです。私達は、農業用水としての使用を始めとして、地球上の水資源を適切に使用していくために、今一度、健全で、環境的にも持続可能な水循環について考えていかなければなりません。

人が利用しやすい淡水は、地球全体の水のわずか0.008%

地球は、その表面の3分の2が水で覆われている水の惑星です。しかし、地球上に存在する水(13.9億L)の大部分は海水で、淡水はわずかに約2.5%です。淡水のうち、3分の2は南北両極や氷河の氷であり、残り3分の1は地下水です。湖、沼、河川のような使用しやすい形で地表に存在する淡水は、地球上の水のわずか0.008%(10.5万L)に過ぎません。

加速する世界の水使用量の増加

世界の水使用の歴史は、古代四大文明における河川の水を利用した農耕の発達に遡ることができます。四大文明地域はそれぞれ、地域の気候や地形といった条件に応じて、独自のかんがい方法と作物栽培技術を発展させ、都市国家や王朝を成立させました。古代以来、水の使用量は増え続けています。世界の水の年間使用量は、1,000Lに達するのに数千年を要しましたが、その倍の2,000Lに達するのにはわずか30年、さらに3,000Lに達するには20年もかかっていないのです。

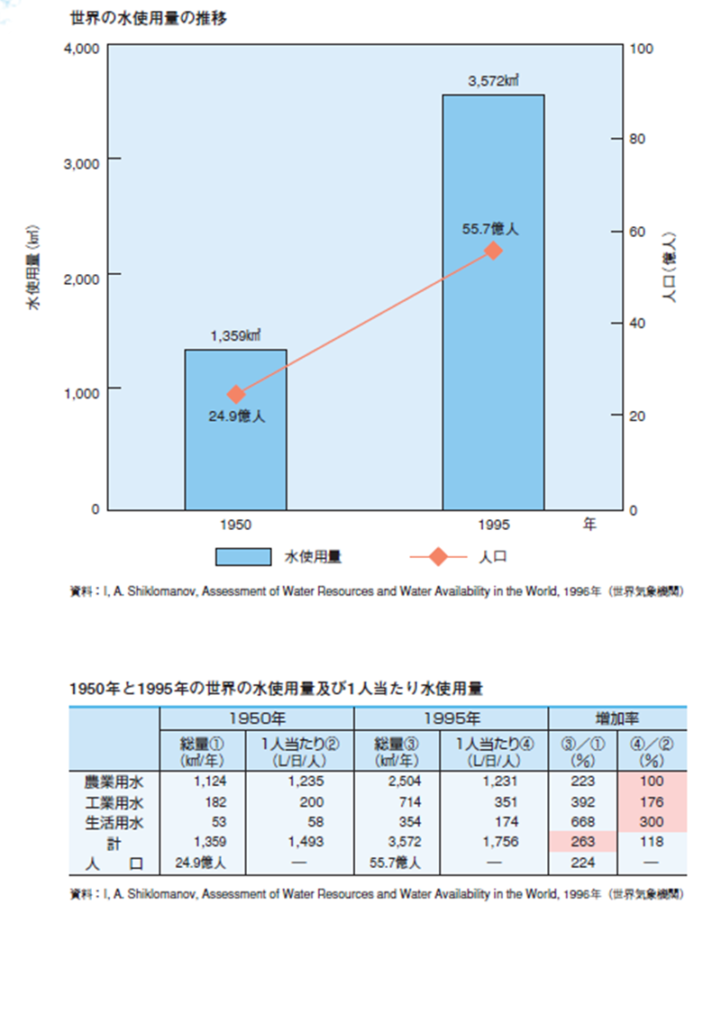

1人当たりの水使用量の伸びは「生活用水>工業用水>農業用水」

世界の人口は、1950年から1995年までの45年間で約2.2倍に増大しました。しかしながら、世界の水の年間使用量は、約2.6倍に増加しています。同じ期間の1人当たりの水使用量の伸びを見ると、生活用水は約3.0倍に、工業用水は約1.8倍に伸びているのに対し、農業用水はほぼ横這いです。

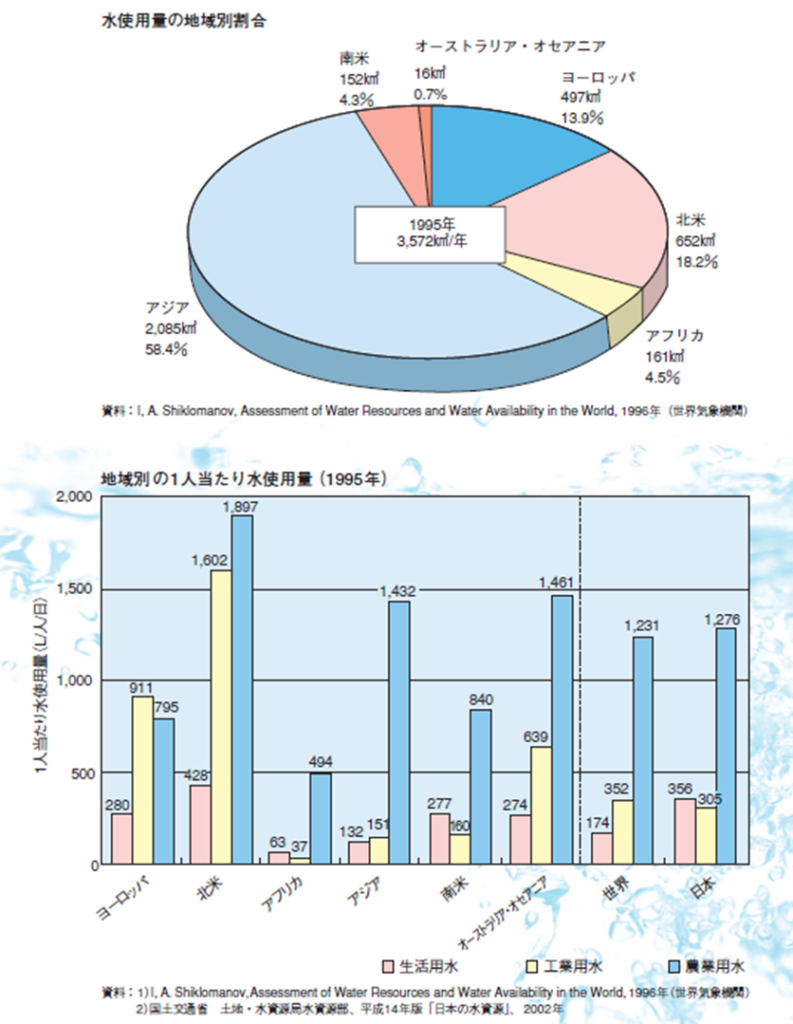

地域によって多様な水利用:1人当たりの水使用量が多い北アメリカ、農業用水の割合が高いアジア

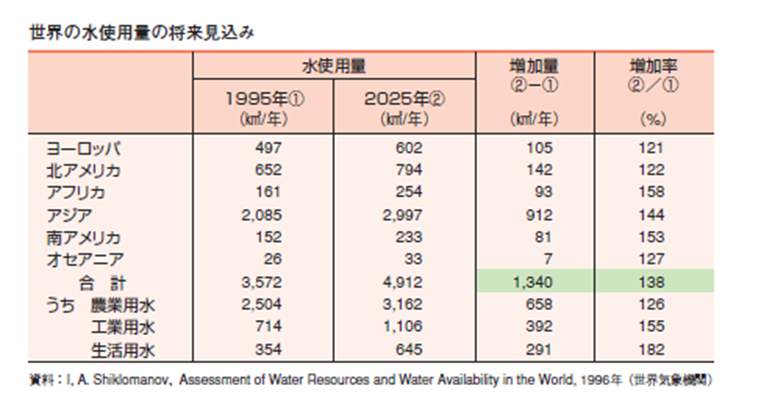

現在の世界の年間水使用量は約3,572L(1995年)で、その約6割がアジアで使用されています。そして世界的に、水使用の最大のユーザーは農業です。世界の年間水使用量の約7割の2,504Lが農業用水として使用されており、そのうちの約7割がアジアで使用されています。さらに、1人当たりの水使用量を見ると、生活用水、工業用水、農業用水の使用量は、地域によって大きく異なりますが、いずれにおいても、北アメリカの使用量が最も多くなっています。

人口、食料と農業用水を含む水利用の将来

水を大量に使う社会をつくり上げてきた私たち人類には、どのような未来が待ちかまえているのでしょうか。今後も続く人口の増加と社会経済の発展によって、さらに一層、水資源の需要が増すと予想されています。特に、人口の増加等に伴う穀物需要量の増加に対応するためには、かんがい耕地を拡大し、農業の土地生産性を向上させることが一層求められ、農業用水の役割は益々重要となってきます。

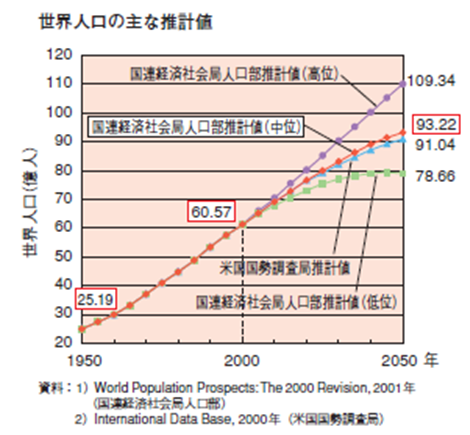

2050年には1.5倍になる世界人口

国連の推計によると、世界の人口は2000年には60.6億人で、2050年にはその約1.5倍の93.2億人に増加すると予測されています。1950年には世界人口は25.2億人でしたから、つまり、100年間で約3.7倍にも増加するのです。

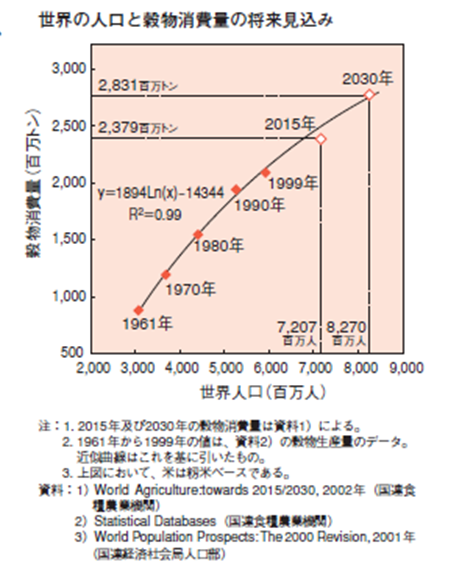

2000年から2030年の30年間に、10億トン近く増加する世界の年間穀物消費量

国連食糧農業機関(FAO)では、肉類や乳製品の消費増などによる1人当たりの消費熱量の増加の傾向が今後も続き、人口の増加と相まって、世界全体の年間穀物消費量は、2030年には2000年より約10億トン増加し、約28億トンに達すると予測しています。

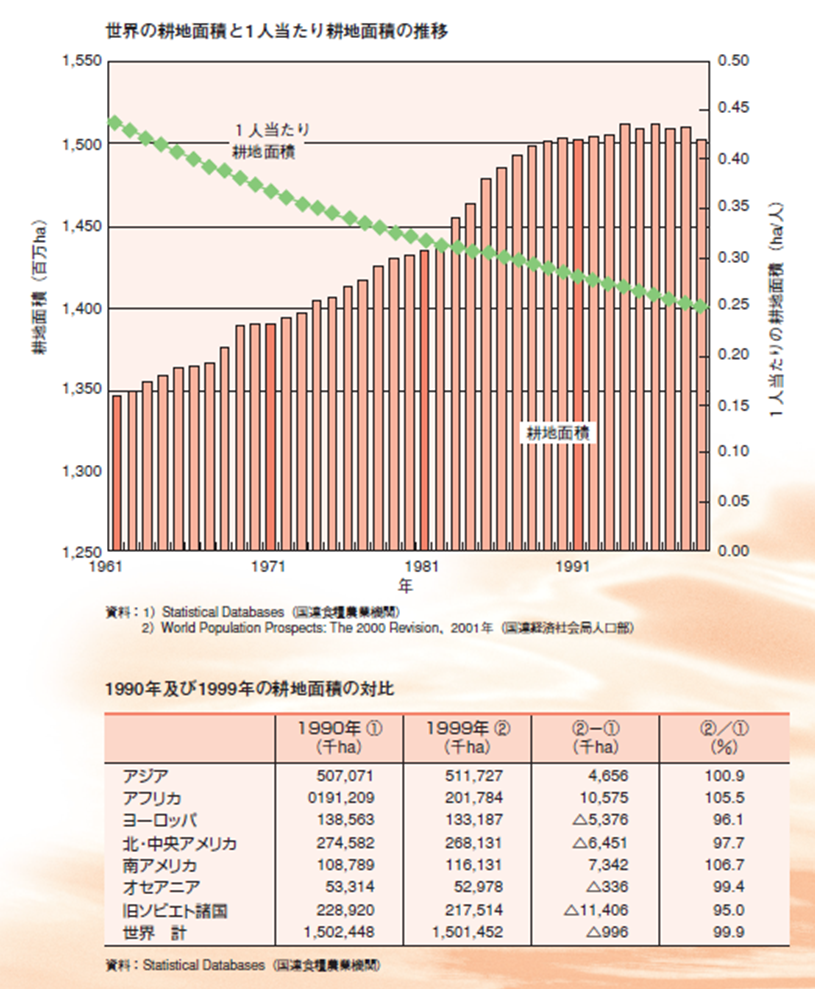

縮小を続ける世界の 1人当たり耕地面積

穀物等の生産を支える世界の耕地の面積は、1990年頃までは増加していました。しかし1990年以降の10年間を見ると、アジア、アフリカ、南アメリカで増加した耕地面積とほぼ同じ広さの耕地が他の地域で減少し、全体として横這いとなっていることが分かります。また、耕地面積の増加が人口の増加に追いつかないため、世界の1人当たり耕地面積は、1961年の約0.45haから年々縮小を続け、1999年にはその約55%の0.25haに縮小しています。

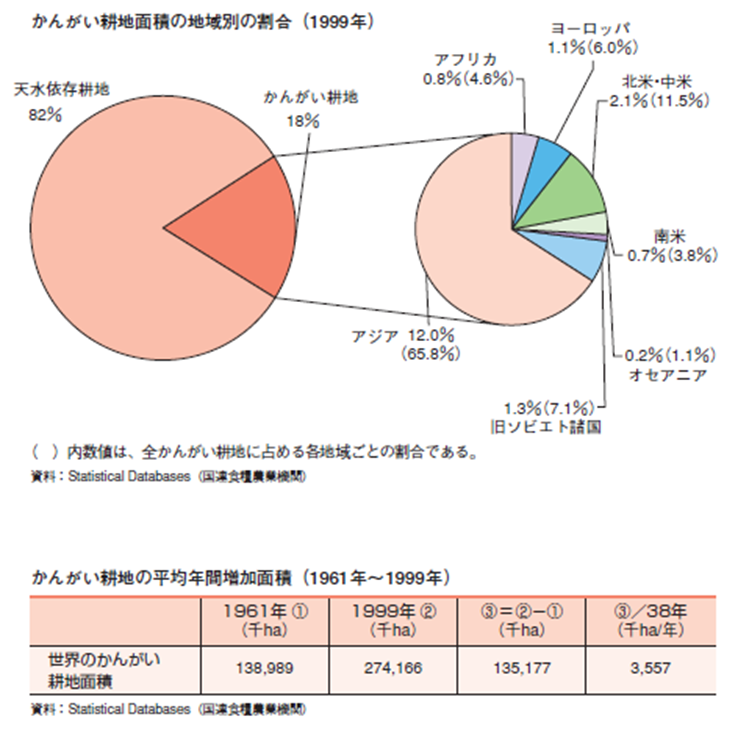

かんがい耕地面積の拡大が支える世界の食料生産量の増加

世界のかんがい耕地の面積は、全耕地面積の約18%に当たり、その約66%がアジアにあります。また、世界のかんがい耕地面積は、1961年から1999年の38年間に1.39億haから2.74億haと約2倍に拡大しています。このかんがい耕地で世界の食料生産量の約4割を生産しているとも言われており、世界の年間水使用量の約7割を占める農業用水が、食料生産量の増加を支えているとも言えます。参考までに、世界の地域別に、1961年から1999年までの1人当たりの耕地面積とかんがい率(全耕地面積に占めるかんがい耕地面積の割合)の関係の推移を見てみると、1人当たりの耕地面積が少ないアジア及びヨーロッパにおいて、かんがい率が増加していることが分かります。

世界の水使用量の増加にどのように対処するのか

今後、世界の穀物消費量の増加に見合った生産を行うためには、かんがい耕地の拡大と農業用水の増加が必要です。世界気象機関によれば、2025年の世界のかんがい耕地面積と農業用水の年間使用量はそれぞれ3.29億ha、3,162Lと予測されています。つまり、農業用水は、1995年の約2,504Lに加えて、新たに658L(26%増)必要になると見込まれます。これは、1995年の世界の工業用水使用量にほぼ匹敵し、同じく生活用水使用量の約1.9倍に相当する量です。また、2025年における世界の工業用水と生活用水の年間使用量は、世界気象機関によると、それぞれ1,106L、645Lと予測されています。これらに農業用水の使用量を合わせると、2025年の世界の年間水使用量は、1995年時点より約1,340L増加し、約1.4倍の4,912Lに達します。新たな水資源を使用するには、ダム開発などへの投資が必要です。効率的・経済的なダムサイト(ダム建設用地)が減少し、環境保全への配慮も強く求められるなかで、環境との調和に配慮しつつ、どのように水資源を開発していくか知恵が求められています。

出典:農林水産省