第6章 各種施策の基盤となる施策及び国際的取組に係る施策

第1節 政府の総合的な取組

1 環境基本計画

「第五次環境基本計画」(2018年4月閣議決定)では、目指すべき持続可能な社会の姿として、循環共生型の社会(「環境・生命文明社会」)の実現を掲げています。今後の環境政策の展開に当たっては、経済・社会的課題への対応を見据えた環境分野を横断する6つの重点戦略(経済、国土、地域、暮らし、技術、国際)を設定し、それに位置付けられた施策を推進するとともに、環境リスク管理等の環境保全の取組は、重点戦略を支える環境政策として揺るぎなく着実に推進しています。

2021年度は、本計画の第2回点検として、重点戦略、重点戦略を支える政策等について、施策の進捗状況の点検を進めました。

2 環境保全経費

政府の予算のうち環境保全に関係する予算について、環境保全に係る施策が政府全体として効率的、効果的に展開されるよう、環境省において見積り方針の調整を図り、環境保全経費として取りまとめています。2022年度予算における環境保全経費の総額は、1兆6,230億円となりました。

3 予防的な取組方法の考え方に基づく環境施策の推進

地球温暖化による環境への影響、化学物質による健康や生態系への影響など、環境問題の多くには科学的な不確実性があります。しかし、一度問題が発生すれば、それに伴う被害や対策コストが非常に大きくなる可能性や、長期間にわたる極めて深刻な、あるいは不可逆的な影響をもたらす可能性があります。このため、このような環境影響が懸念される問題については、科学的に不確実であることを理由に対策を遅らせず、知見の充実に努めながら、予防的な対策を講じるという「予防的な取組方法」の考え方に基づいて対策を講じていくべきです。この予防的取組は、「第五次環境基本計画」においても「環境政策における原則等」として位置付けられており、様々な環境政策における基本的な考え方として取り入れられています。関係府省は、「第五次環境基本計画」に基づき、予防的な取組方法の考え方に関する各種施策を実施しました。

4 SDGsに関する取組の推進

「第五次環境基本計画」で提唱されたSDGsを地域で実践するためのビジョンである「地域循環共生圏」の創造を進めていくため、環境省では、「環境で地方を元気にする地域循環共生圏づくりプラットフォーム事業」等により各地域での地域循環共生圏のビジョンづくりを進めるとともに、全国各地でつくられた地域循環共生圏のビジョンを実現するため、2019年に運用を開始したポータルサイト「環境省ローカルSDGs-地域循環共生圏づくりプラットフォーム-」を活用し取組を進めています。

詳細については、第1部第3章第1節を参照。

また、SDGsの環境的側面における各主体の取組を促進するため、環境省では2016年から「ステークホルダーズ・ミーティング」を開催しています。これは、先行してSDGsに取り組む企業、自治体、市民団体、研究者や関係府省が一堂に会し、互いの事例の共有や意見交換、さらには広く国民への広報を行う公開の場です。先駆的な事例を認め合うことで、他の主体の行動を促していくことを目的としています。

企業・団体等によるSDGs達成に向けた活動が拡大している中、企業・団体等の優れた取組を政府全体として表彰することにより、こうした潮流を更に後押ししていくことを目的として、2017年に「ジャパンSDGsアワード」が創設されました。2021年12月に第5回目の表彰が行われ、「SDGs推進本部長(内閣総理大臣)賞」にバングラデシュにおける貧困農家の収入増と難民への食糧支援に取り組むユーグレナが選ばれました。

また、第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」(2020改訂版)(2020年12月閣議決定)において、SDGsは「新しい時代の流れを力にする」という横断的な目標の下、全ての関係者の役割を重視し、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現を目指して、経済・社会・環境を巡る広範な課題解決に統合的に取り組むものとしています。国、地方公共団体等において、様々な取組に経済、社会及び環境の統合的向上等の要素を最大限反映することが重要です。したがって、持続可能なまちづくりや地域活性化に向けて取組を推進するに当たっても、SDGsの理念に沿って進めることにより、政策の全体最適化や地域課題解決の加速化という相乗効果が期待でき、地方創生の取組の一層の充実・深化につなげることができます。このため、SDGsを原動力とした地方創生の推進や地域循環共生圏の創造の後押しを行います。

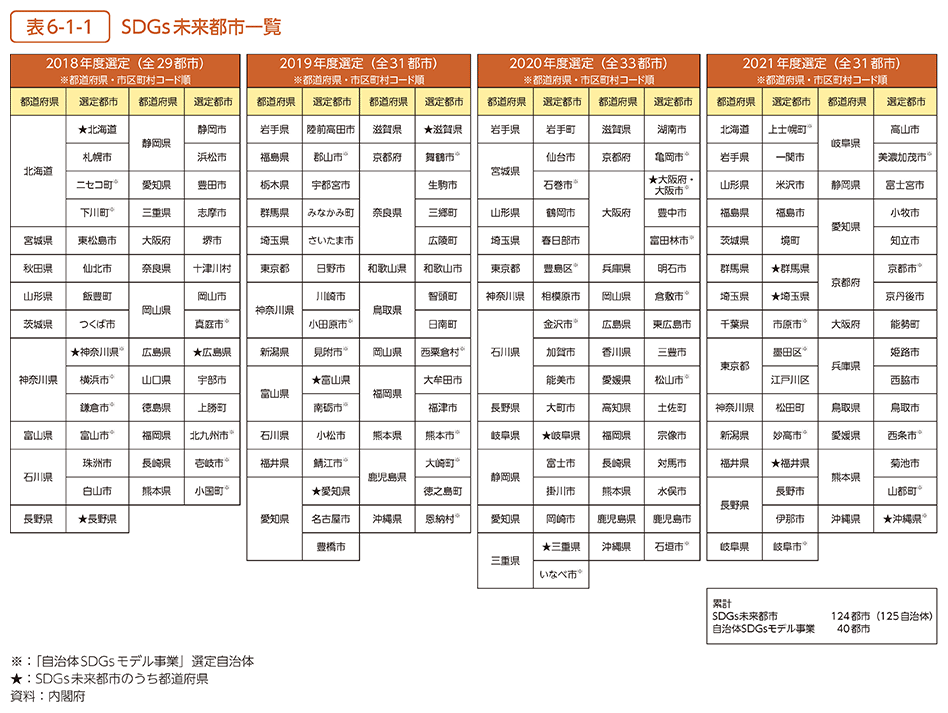

さらに、内閣府では2018年度から2021年度にかけて、地方公共団体(都道府県及び市区町村)によるSDGsの達成に向けた取組を公募し、優れた取組を提案する都市をSDGs未来都市として計124都市選定し、その中でも特に先導的な取組を自治体SDGsモデル事業として計40事業選定しました。これらの取組を引き続き支援するとともに、成功事例の普及展開を図り、2024年度までに、SDGs未来都市を累計210都市選定することを目指します。また、2021年度には、地方公共団体が広域で連携し、SDGsの理念に沿って地域のデジタル化や脱炭素化等を行う地域活性化に向けた取組を「広域連携SDGsモデル事業」として選定し、支援を開始しました。加えて、SDGsの推進に当たっては、多様なステークホルダーとの連携が不可欠であることから、官民連携の促進を目的として「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」を主催し、マッチングイベントや分科会開催等による支援を実施しています。さらに、金融面においても地方公共団体と地域金融機関等が連携して、地域課題の解決やSDGsの達成に取り組む地域事業者を支援し、地域における資金の還流と再投資を生み出す「地方創生SDGs金融」を通じた、自律的好循環の形成を目指しています。また、SDGsの取組を積極的に進める事業者等を「見える化」するために、2020年10月には「地方公共団体のための地方創生SDGs登録・認証等制度ガイドライン」を公表するとともに、2021年11月には、SDGsの達成に取り組む地域事業者等に対する優れた支援を連携して行う地方公共団体と地域金融機関等を表彰する「地方創生SDGs金融表彰」を創設しました。

このような取組を通じて、第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」(2020改訂版)において設定されている、SDGsの達成に向けた取組を行っている都道府県及び市区町村の割合を、2024年度に60%とする目標達成のため、引き続き地方創生SDGsの普及促進活動を進めていきます(表6-1-1)。

5 東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした取組の推進

2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の開催に当たって、環境省は、関係府省庁や東京都、大会組織委員会と連携し、「環境問題への配慮・暑さ対策」といった観点から、リサイクルメダル製作への協力及びその成果の国内外への発信、外国からの来場者にも分かりやすいごみ分別ラベル作成への助言、熱中症対策や会場周辺の暑さ指数(WBGT)の調査、CO2削減を実現する先進的な技術知見の提供など、様々な協力・支援を行いました。ドーピング検査に使用する注射針等の円滑な処理等を含めた各種の対策を進めていくなど、3R・適正処理を徹底しました。

第2節 グリーンな経済システムの構築

1 企業戦略における環境ビジネスの拡大・環境配慮の主流化

(1)環境配慮型製品の普及等

ア グリーン購入

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)(平成12年法律第100号)に基づく基本方針に即して、国及び独立行政法人等の各機関は、環境物品等の調達の推進を図るための方針の策定・公表を行い、これに基づいて環境物品等の調達を推進しました。

新たな特定調達品目として「テープ印字機等用カセット」、「テープ印字機等用テープ」及び「給水栓」を追加しました。また、自動車等の判断の基準において乗用車は電動車等とするほか、電子計算機等及び家電製品の省エネルギー性能に係る基準等の見直しを行いました。

グリーン購入の取組の更なる促進のため、最新の基本方針について、国の地方支分部局、地方公共団体、事業者等を対象としたオンライン説明会を開催しました。

そのほか、地方公共団体等でのグリーン購入を推進するため、実務支援等による普及・啓発活動を行いました。

国際的なグリーン購入の取組を推進するため、グリーン購入に関する世界各国の制度・基準についての情報を収集するとともに、国内外のグリーン公共調達又は環境ラベルの専門家を招聘(へい)し、オンラインセミナーを開催しました。

イ 環境配慮契約

国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(環境配慮契約法)(平成19年法律第56号)に基づく基本方針に従い、国及び独立行政法人等の各機関は、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約(以下「環境配慮契約」という。)を推進しました。

環境配慮契約の取組を更に促進するため、最新の基本方針について、国の地方支分部局、地方公共団体、事業者等を対象としたオンライン説明会を開催しました。

地方公共団体等での環境配慮契約の推進のため、実務支援等による普及・啓発活動を行いました。

ウ 環境ラベリング

消費者が環境負荷の少ない製品を選択する際に適切な情報を入手できるように、環境ラベルなど環境表示の情報の整理を進めました。我が国で唯一のタイプI環境ラベル(ISO14024準拠)であるエコマーク制度では、ライフサイクルを考慮した指標に基づく商品類型を継続して整備しており、2022年3月31日時点でエコマーク対象商品類型数は72、認定商品数は4万6,686となっています。

事業者の自己宣言による環境主張であるタイプII環境ラベルや民間団体が行う環境ラベル等については、各ラベリング制度の情報を整理・分類して提供する「環境ラベル等データベース」を引き続き運用しました。

なお、製品の環境負荷を定量的に表示する環境ラベルとしてはエコリーフ環境ラベルプログラムがあり、複数影響領域を表すタイプIII環境ラベル(ISO14025準拠)のエコリーフと、地球温暖化の単一影響領域を表すカーボンフットプリント(CFP、ISO/TS14067準拠)の2通りの宣言方法があります。

(2)事業活動への環境配慮の組込みの推進

ア 環境マネジメントシステム

ISO14001を参考に環境省が策定した、中堅・中小事業者向け環境マネジメントシステム「エコアクション21」を通じて、環境マネジメントシステムの認知向上と普及・促進を行いました。2022年3月末時点でエコアクション21の認証登録件数は7,443件となりました。

イ 環境報告

環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律第77号。以下「環境配慮促進法」という。)では、環境報告書の普及促進と信頼性向上のための制度的枠組みの整備や一定の公的法人に対する環境報告書の作成・公表の義務付け等について規定しています。環境報告書の作成・公表及び利活用の促進を図るため、環境配慮促進法に基づく特定事業者の環境報告書を一覧できるウェブサイトとして「もっと知りたい環境報告書」を運用しました。また、「環境報告ガイドライン2018年版」やバリューチェーンマネジメントの取組促進のために2020年8月に公表した「バリューチェーンにおける環境デュー・ディリジェンス入門~OECDガイダンスを参考に~」を題材に、環境デュー・ディリジェンスや情報開示の普及促進を図りました。

ウ 公害防止管理者制度

各種公害規制を遵守し、公害防止に万全を期すため、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)によって、一定の条件を有する特定工場には、公害防止組織の整備として、公害防止に関する業務を統括する公害防止統括者及び公害防止に関する技術的な事項を管理する国家資格を有する公害防止管理者等を選任し、都道府県知事等への届出が義務付けられています。

公害防止管理者等の資格取得方法は、国家試験の合格又は資格認定講習の修了の2種類があり、国家試験は1971年度から実施され、2021年度の合格者数は5,774人、これまでの延べ合格者数は39万3,957人となっています。

資格認定講習は、一定の技術資格を有する者又は公害防止に関する実務経験と一定の学歴を有する者を対象として、1972年度から実施され、2019年度の修了者数は1,511人、これまでの修了者数は27万8,516人となっています。

エ その他環境に配慮した事業活動の促進

環境保全に資する製品やサービスを提供する環境ビジネスの振興は、環境と経済の好循環が実現する持続可能な社会を目指す上で、極めて重要な役割を果たすものであると同時に、経済の活性化、国際競争力の強化や雇用の確保を図る上でも大きな役割を果たすものです。

我が国の環境ビジネスの市場・雇用規模については、2020年の市場規模は約104.4兆円、雇用規模は約252万人となり、2000年との比較では市場規模は約1.8倍、雇用規模は約1.4倍に成長しました。環境ビジネスの市場規模は、2009年に世界的な金融危機で一時的に落ち込んだものの、それ以降は市場規模、雇用規模ともに着実に増加しています。

2 金融を通じたグリーンな経済システムの構築

民間資金を環境分野へ誘引する観点からは、金融機能を活用して、環境負荷低減のための事業への投融資を促進するほか、企業活動に環境配慮を組み込もうとする経済主体を金融面で評価・支援することが重要です。そのため、以下に掲げる取組を行いました。

(1)金融市場を通じた環境配慮の織り込み

我が国におけるESG金融(環境(Environment)・社会(Social)・企業統治(Governance)といった非財務情報を考慮する金融)の主流化のため、金融・投資分野の各業界トップと国が連携し、ESG金融に関する意識と取組を高めていくための議論を行い、行動する場として「ESG金融ハイレベル・パネル」を開催し、そこでの議論を踏まえて「持続可能な社会の形成に向けたESG地域金融の普及展開のための共通ビジョン」を公表しました。また、2022年3月に開催された第5回では、脱炭素社会への移行を支える金融の役割と行動をテーマに議論が行われました。さらに、ESG金融に関する幅広い関係者を表彰する我が国初の大臣賞である「ESGファイナンス・アワード」を引き続き開催し、積極的にESG金融に取り組む金融機関、諸団体やサステナブル経営に取り組む企業を多数の応募者の中から選定し、2022年2月に開催された表彰式において発表しました。また、世界のESG投資が拡大する中、気候変動対策に積極的に取り組む企業に対して、円滑なESG資金の供給を促すため、我が国は気候変動関連情報を開示する枠組みであるTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言に基づく情報開示を推進しているところです。具体的には、環境省では、2021年度は事業会社7社、金融機関3社に対してTCFDに対応したシナリオ分析に関する支援を行いました。さらに、金融機関3社に対して、ポートフォリオのカーボン分析パイロットプログラム支援を行いました。経済産業省においても、2019年に世界の産業界や金融界のトップが一堂に会する、世界初の「TCFDサミット」を開催し、2021年10月にはその第3回を開催しました。また、経済産業省が2018年12月に策定した「気候関連財務情報開示に関するガイダンス(TCFDガイダンス)」について、民間主導で設立されたTCFDコンソーシアムがその改訂作業を引き継ぎ、2020年7月「TCFDガイダンス2.0」として公表しました。こうした取組等を通じて、2021年度末時点で、我が国のTCFD賛同機関数は約750となり、世界最多となっています。

(2)環境金融の普及に向けた基礎的な取組

金融機関が自主的に策定した「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則(21世紀金融行動原則)」(約300機関が署名)について、引き続き支援を行いました。また、脱炭素社会の実現に向け、長期的な戦略にのっとった温室効果ガス排出削減の取組に対して資金供給する「トランジション・ファイナンス」について、2021年5月に、金融庁、経済産業省、環境省が共同で「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」を策定しました。さらに、経済産業省は同基本指針に基づき、鉄鋼、化学、電力、ガス、石油、紙・パルプ、セメント分野における技術ロードマップを取りまとめ、公表しました。また、国内におけるトランジション・ファイナンスの促進に資するため、トランジション・ファイナンスの調達に要する費用に対する補助や情報発信も行っています。

(3)環境関連事業への投融資の促進

民間資金が十分に供給されていない再生可能エネルギー事業等の脱炭素化プロジェクトに対する「地域脱炭素投資促進ファンド」からの出資による支援、脱炭素機器をリースで導入した場合のリース事業者に対するリース料の助成事業、地域循環共生圏の創出に資するESG融資に対する利子補給事業など、再生可能エネルギー事業創出や省エネ設備導入に向けた支援を引き続き実施したほか、その結果も踏まえて「ESG地域金融実践ガイド2.1」を公表しました。

国内におけるグリーンボンド等の促進に資するため、グリーンボンド等の調達に要する費用に対する補助や情報発信、グリーンボンドガイドラインやグリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドラインの普及促進を行いました。また、国際的な原則の改定及び国内外の政策、市場動向を踏まえ、グリーンボンドガイドライン等の各種ガイドラインの見直し等を行うため、2021年度にグリーンファイナンスに関する検討会を3回開催しました。

日本政策金融公庫においては、大気汚染対策や水質汚濁対策、廃棄物の処理・排出抑制・有効利用、温室効果ガス排出削減、省エネ等の環境対策に係る融資施策を引き続き実施しました。

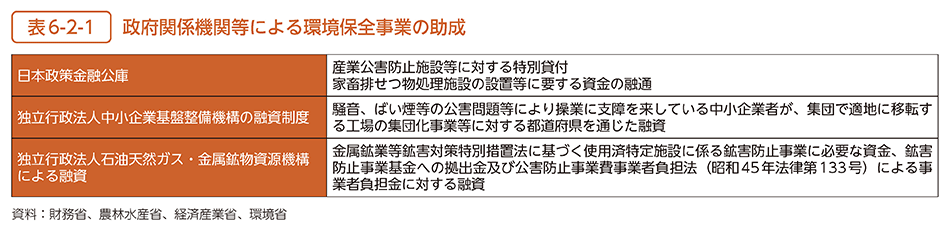

(4)政府関係機関等の助成

政府関係機関等による環境保全事業の助成については、表6-2-1のとおりでした。

3 グリーンな経済システムの基盤となる税制

(1)税制上の措置等

2021年度税制改正において、[1]地球温暖化対策のための税の着実な実施、[2]車体課税のグリーン化、[3]廃棄物処理事業の用に供する軽油に係る課税免除特例措置の延長(軽油引取税)、[4]低公害自動車の燃料を充てんするための設備に係る課税標準の特例措置の延長(固定資産税)、[5]試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除(所得税、法人税、法人住民税)、[6]技術研究組合の所得計算の特例の延長(法人税)の措置を講じました。特に、[2]車体課税のグリーン化については、自動車重量税のエコカー減税、自動車税・軽自動車税の環境性能割、それぞれについて、2030年度燃費基準の達成度に応じた減税の仕組みを講じたところです。

(2)税制のグリーン化

環境関連税制等のグリーン化については、2050年カーボンニュートラルのための重要な施策です。

我が国では、税制による地球温暖化対策を強化するとともに、エネルギー起源CO2排出抑制のための諸施策を実施していく観点から、2012年10月に「地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例」が導入されました。具体的には、我が国の温室効果ガス排出量の8割以上を占めるエネルギー起源CO2の排出削減を図るため、全化石燃料に対してCO2排出量に応じた税率(289円/トンCO2)を石油石炭税に上乗せするものです。急激な負担増を避けるため、税率は3年半かけて段階的に引き上げることとされ、2016年4月に最終段階への引上げが完了しました。この課税による税収は、エネルギー起源CO2の排出削減を図るため、省エネルギー対策、再生可能エネルギー普及、化石燃料のクリーン化・効率化などに充当されています。

車体課税については、自動車重量税におけるエコカー減税や、自動車税及び軽自動車税におけるグリーン化特例(軽課)及び環境性能割といった環境性能に優れた車に対する軽減措置が設けられています。

第3節 技術開発、調査研究、監視・観測等の充実等

1 環境分野におけるイノベーションの推進

(1)環境研究・技術開発の実施体制の整備

ア 環境研究総合推進費及び地球環境保全等試験研究費

環境省では、環境研究総合推進費において、環境政策への貢献をより一層強化するため、環境省が必要とする研究テーマ(行政ニーズ)を明確化し、その中に地方公共団体がニーズを有する研究開発テーマも組み入れました。また、気候変動に関する研究のうち、各府省が関係研究機関において中長期的視点から計画的かつ着実に実施すべき研究を、地球環境保全等試験研究費により効果的に推進しました。

イ 環境省関連試験研究機関における研究の推進

(ア)国立水俣病総合研究センター

国立水俣病総合研究センターでは、水俣病発生の地にある国の直轄研究機関としての使命を達成するため、水俣病や環境行政を取り巻く社会的状況の変化を踏まえ、2020年4月に今後5年間の実施計画「中期計画2020」を策定しました。「中期計画2020」における調査・研究分野とそれに付随する業務に関する重点項目は、[1]メチル水銀曝露の健康影響評価と治療への展開、[2]メチル水銀の環境動態、[3]地域の福祉向上への貢献、[4]国際貢献とし、中期計画2年目の研究及び業務を推進しました。

特に、地元医療機関との共同による脳磁計(MEG)・磁気共鳴画像診断装置(MRI)を活用したヒト健康影響評価及び治療に関する研究、メチル水銀中毒の予防及び治療に関する基礎研究を推進するとともに、国内外諸機関と連携し、環境中の水銀モニタリング及び水俣病発生地域の地域創生に関する調査・研究を進めました。

水銀に関する水俣条約(以下「水俣条約」という。)締結を踏まえ、水銀分析技術の簡易・効率化を進め、分析精度向上に有効となる標準物質の作成と配布、熊本県水俣市において「公害都市の地域再生─市民・企業・行政のパートナーシップ」をテーマに研究会議「NIMD FORUM」を主催するなどの国際貢献及び地域貢献を進めました。

これらの施策や研究内容について、国立水俣病総合研究センターウェブサイト上で具体的かつ分かりやすい情報発信を実施しました。

(イ)国立研究開発法人国立環境研究所

国立研究開発法人国立環境研究所では、環境大臣が定めた中長期目標(2021年度~2025年度)に基づく第5期中長期計画が2021年度から開始されました。中長期計画に基づき、環境研究の中核的研究機関として、[1]重点的に取り組むべき課題への統合的な研究、[2]環境研究の各分野における科学的知見の創出等、[3]国の計画に基づき中長期目標期間を超えて実施する事業(衛星観測及び子どもの健康と環境に関する全国調査に関する事業)及び[4]国内外機関との連携及び政策貢献を含む社会実装を推進しました。

特に、[1]では、統合的・分野横断的アプローチで取り組む戦略的研究プログラムを設定し、「気候変動・大気質」、「物質フロー革新」、「包括環境リスク」、「自然共生」、「脱炭素・持続社会」、「持続可能地域共創」、「災害環境」及び「気候変動適応」の8つの課題解決型プログラムを推進しています。

また、環境の保全に関する国内外の情報を収集、整理し、環境情報メディア「環境展望台」によってインターネット等を通じて広く提供しました。さらに、気候変動適応法(平成30年法律第50号)に基づき地方公共団体等への技術的援助等の業務を推進しました。

ウ 各研究開発主体による研究の振興等

文部科学省では、科学研究費助成事業等の研究助成を行い、大学等における地球環境問題に関連する幅広い学術研究・基礎研究の推進や研究施設・設備の整備・充実への支援を図るとともに、関連分野の研究者の育成を行いました。あわせて、大学共同利用機関法人人間文化研究機構総合地球環境学研究所における「Future Earth」等の国際共同研究を通じた人文学・社会科学を含む分野横断的な課題解決型の研究の振興により、SDGsの進展に貢献しました。

地方公共団体の環境関係試験研究機関は、監視測定、分析、調査、基礎データの収集等を広範に実施するほか、地域固有の環境問題等についての研究活動を推進しました。これらの地方環境関係試験研究機関との緊密な連携を確保するため、環境省では、地方公共団体環境試験研究機関等所長会議を開催するとともに、全国環境研協議会と共催で環境保全・公害防止研究発表会を開催し、研究者間の情報交換の促進を図りました。

(2)環境研究・技術開発の推進

環境省では、地球温暖化対策に関しては、新たな地球温暖化対策技術の実用化・導入普及を進めるため、「CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業」において地下街や駅等の屋外開放部を持つ空間における人流・気流センサを用いた省エネにつながる空調制御手法の開発や、電力消費量が大きい上水道施設対策に必要な高効率・低コストの管水路用水力発電技術の開発など、全体で45件の技術開発・実証事業を実施しました。また、ライフスタイルに関連の深い多種多様な電気機器(照明、パワコン、サーバー等)に組み込まれている各種デバイスを、高品質GaN(窒化ガリウム)半導体素子を用いることで高効率化し、徹底したエネルギー消費量の削減を実現するための技術開発及び実証を2014年度より実施中です。2019年度までに、GaNインバータの基本設計を完了し、GaNインバータをEV車両に搭載した超省エネ電気自動車(AGV)を開発し、世界で初めて駆動に成功しました。AGVは東京モーターショー2019にて初公開し、多数メディアにも掲載されました。そのほかに、二酸化炭素回収・有効利用・貯留(CCUS)技術の導入に向けて、火力発電所の排ガスからCO2分離回収を行う場合の環境影響の評価等を行いました。

文部科学省では、2050年カーボンニュートラルを支える超省エネ・高性能なパワーエレクトロニクス機器の創出に向けて、窒化ガリウム(GaN)等の次世代パワー半導体を用いたパワエレ機器等の研究開発を推進しました。また、先端的低炭素化技術開発(ALCA)において、2030年の社会実装を目指し、低炭素社会の実現に貢献する革新的な技術シーズ及び実用化技術の研究開発を推進するとともに、リチウムイオン蓄電池に代わる革新的な次世代蓄電池等の世界に先駆けた革新的低炭素化技術の研究開発を推進しました。さらに、未来社会創造事業「地球規模課題である低炭素社会の実現」領域において、2050年の社会実装を目指し、抜本的な温室効果ガス削減に向けた従来技術の延長線上にない革新的エネルギー科学技術の研究開発を推進しました。加えて、未来社会創造事業大規模プロジェクト型においては、省エネ・低炭素化社会が進む未来水素社会の実現に向けて、高効率・低コスト・小型長寿命な革新的水素液化技術の開発を、また、Society 5.0の実現に向けて、センサ用独立電源として活用可能な革新的熱電変換技術の開発を推進しました。さらに、理化学研究所において、低環境負荷の材料・触媒技術や、電気伝導性や磁性等の新奇の物性に着目した超省エネ技術等の研究開発を推進しました。また、気候変動予測研究について、統合的気候モデル高度化研究プログラムにおいて、スーパーコンピュータ「地球シミュレータ」を活用して、全ての気候変動対策の基盤となる気候モデルの開発等を通じ、気候変動メカニズムを解明するとともに、ニーズを踏まえて気候変動予測情報の創出に向けた研究開発を推進しました。これらの成果等は、2021年8月に公表された気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書第1作業部会報告書に数多く引用されました。また、気候変動予測情報や地球観測データなどの地球環境ビッグデータを蓄積・統合解析する「データ統合・解析システム(DIAS)」を活用し、地球規模課題の解決に産学官で活用できる地球環境情報プラットフォームの構築を進めました。加えて、大学の力を結集した、地域の脱炭素化加速のための基盤研究開発において、2021年7月に「カーボンニュートラル達成に貢献する大学等コアリション」を設立し、人文学・社会科学から自然科学までの幅広い知見を活用し、大学等と地域が連携して地域のカーボンニュートラルを推進するためのツール等に係る分野横断的な研究開発等を推進しました。

省エネルギー、再生可能エネルギー、原子力、クリーンコールテクノロジー、分離回収したCO2を地中へ貯留するCCSに関わる技術開発を実施しました。

大型車の脱炭素化等に資する革新的技術を早期に実現するため、産学官連携のもと、電動化技術や内燃機関の高効率化といった次世代大型車関連の技術開発及び実用化の促進を図るための調査研究を行いました。また、早期の社会実装を目指し、トラックやバスの電動化に必要な磁石等の技術開発・実証等を行いました(上記「CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業」の一環)。

ア 中長期的なあるべき社会像を先導する環境分野におけるイノベーションのための統合的視点からの政策研究の推進

環境政策の経済・社会への影響・効果や両者の関係を分析・評価する手法及び環境・経済・社会が調和した持続可能な社会の進展状況を把握・評価するための手法等を確立することにより、経済・社会の課題解決にも貢献する環境政策に関する基礎的な分析・理論等の知見を得て、それらの成果を政策の企画立案等に活用することを目的とした環境経済の政策研究を実施しています。2021年度から「第V期環境経済の政策研究」として、原則3年の研究期間を設け、2件の研究を行いました。

イ 統合的な研究開発の推進

「第6期科学技術・イノベーション基本計画」では、我が国が目指す社会として、Society5.0を具体化し、「国民の安全と安心を確保する持続可能で強靱(じん)な社会」、「一人ひとりの多様な幸せ(well-being)が実現できる社会」の実現を掲げています。その実現に向けて、本計画では、経済・社会が大きく変化し、国内、そして地球規模の様々な課題が顕在化する中で、2030年を見据えて、[1]デジタルを前提とした社会構造改革(我が国の社会を再設計し、地球規模課題の解決を世界に先駆けて達成し、国家の安全・安心を確保することで、国民一人ひとりが多様な幸せを得られるようにする)、[2]研究力の抜本的強化(多様性や卓越性を持った「知」を創出し続ける、世界最高準の研究力を取り戻す)、[3]新たな社会を支える人材育成(日本全体をSociety 5.0へと転換するため、多様な幸せを追求し、課題に立ち向かう人材を育成する)の3つを大目標として定め、科学技術・イノベーション政策を推進することとしています。

「第6期科学技術・イノベーション基本計画」に基づき2021年6月に閣議決定した「統合イノベーション戦略2021」においても、重点的に取り組むべき事項の一つとして「地球規模課題の克服に向けた社会変革と非連続なイノベーションの推進」を掲げ、我が国の温室効果ガス排出量を2050年までに実質ゼロとし、世界のカーボンニュートラルを牽引するとともに、循環経済への移行を進めることで、気候変動をはじめとする環境問題の克服に貢献し、SDGsを踏まえた持続可能性を確保することを目標として、関係府省庁、産官学が連携して研究開発から社会実装まで一貫した取組の具体化を図り推進していくこととしました。

内閣府では、2018年度から開始した戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期の課題の一つとして「IoE社会のエネルギーシステム」を採択し、様々なエネルギーがネットワークに接続され、情報交換することにより相互のエネルギーの需給管理が可能となるIoE社会の実現のための研究開発を進めています。具体的には、再生可能エネルギーが主力電源となる社会のエネルギーシステムのグランドデザインを検討し、その出口として、再生可能エネルギーの導入可能性に係る地域特性に応じた社会実装可能な地域エネルギーシステムデザインのためのガイドラインを策定するとともに、再生可能エネルギーを含む多様な入力電源に対して最適制御を可能とするユニバーサルスマートパワーモジュールや高効率・大電力で安全なワイヤレス電力伝送システム等の社会実装に向けて研究開発を進めています。

環境省では、「第五次環境基本計画」に基づき、今後5年間で取り組むべき環境研究・技術開発の重点課題やその効果的な推進方策を提示するものとして、環境研究・環境技術開発の推進戦略を策定することとしています。

総務省では、国立研究開発法人情報通信研究機構等を通じ、電波や光を利用した地球環境のリモートセンシング技術や、環境負荷を増やさず飛躍的に情報通信ネットワーク設備の大容量化を可能にするフォトニックネットワーク技術等の研究開発を実施しています。

農林水産省では、農林水産分野における気候変動の影響評価、地球温暖化の進行に適応した生産安定技術の開発等について推進しました。さらに、これらの研究開発等に必要な生物遺伝資源の収集・保存や特性評価等を推進しました。また、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響を受けた被災地において、農業者が早期に、安心して営農を再開できるようにするため、除染後農地の地力を回復・向上させる技術開発、農作物の安全性を確保しつつ吸収抑制対策としてのカリ施肥の適正化を図る技術開発、省力的圃場管理技術の開発を行いました。さらに、森林・林業の再生を図るため、放射性物質対策に資する森林施業等の検証を行うとともに、木材製品等に係る放射性物質の調査・分析及び木材製品等の安全を確保するための効果的な検査等の安全証明体制の構築を支援しました。

経済産業省では、生産プロセスの低コスト化や省エネ化の実現を目指し、植物機能や微生物機能を活用して工業原料や高機能タンパク質等の高付加価値物質を生産する高度モノづくり技術の開発を実施したほか、バイオものづくりの製造基盤技術の確立に向けた実証事業に着手しました。

国土交通省では、地球温暖化対策にも配慮しつつ、地域の実情に見合った最適なヒートアイランド対策の実施に向けて、様々な対策の複合的な効果を評価できるシミュレーション技術の運用や、地球温暖化対策に資するCO2の吸収量算定手法の開発等を実施しました。低炭素・循環型社会の構築に向け、下水道革新的技術実証事業(B-DASHプロジェクト)等による下水汚泥の有効利用技術等の実証と普及を推進しました。

文部科学省では、希少元素や毒性元素の使用量の低減化に資する研究開発として、「元素戦略プロジェクト」を推進しました。

(3)環境研究・技術開発の効果的な推進方策

ア 各主体の連携による研究技術開発の推進

2021年12月、「第12回気候中立社会実現のための戦略研究ネットワーク(LCS-RNet:Leveraging a Climate-neutral Society – Strategic Research Network)年次会合」を開催しました。「気候中立で持続可能な社会実現に向けた行動を加速する」をテーマに、国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第三作業部会(WG3)の共同議長であるジム・スキー教授とトランジション・マネジメント研究の第一人者であるオランダ・エラスムス大学のダーク・ローバック教授による基調講演に加え、産業の脱炭素化、気候中立社会の実現に向けた雇用、国際協力及び気候ファイナンスの4つのセッションを開催しました。会合では、各国各地域においてそれぞれ未曽有のトランジションが求められる時代にあって、このようなネットワークを通じて情報交換・意見共有を行っていくことの重要性が改めて確認されました。

世界適応ネットワーク(GAN)及びその地域ネットワークの一つであるアジア太平洋適応ネットワーク(APAN)を他の国際機関等との連携により支援しました。アジア太平洋地球変動研究ネットワーク(APN)を支援し、気候変動、生物多様性など各分野横断型研究に関する国際共同研究及びワークショップが開催され、アジア太平洋地域内の途上国を中心とする研究者及び政策決定者の能力向上に大きく貢献しました。

エネルギー・環境分野のイノベーションにより気候変動問題の解決を図るため、世界の学界・産業界・政府関係者間の議論と協力を促進する国際的なプラットフォーム「Innovation for Cool Earth Forum(ICEF)」の第8回年次総会を2021年10月にオンラインで開催しました。

CO2大幅削減に向けた非連続なイノベーション創出を目的とした、G20の研究機関のリーダーによる「Research and Development 20 for Clean Energy Technologies(RD20)」の第3回会合をオンラインにより2021年10月に開催しました。

イ 環境技術普及のための取組の推進

先進的な環境技術の普及を図る環境技術実証事業では、気候変動対策技術領域、資源循環技術領域など計6領域を対象とし、対象技術の環境保全効果等を実証し、結果の公表等を実施しました。

ウ 成果の分かりやすい発信と市民参画

環境研究総合推進費及び地球環境保全等試験研究費に係る研究成果については、学術論文、研究成果発表会・シンポジウム等を通じて公開し、関係行政機関、研究機関、民間企業、民間団体等へ成果の普及を図りました。また、環境研究総合推進費ウェブサイトにおいて、研究成果やその評価結果等を公開しました。

CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業についても、環境省ウェブサイトにおいて成果及びその評価結果等を公開しているほか、2021年にはアワード型の技術開発実証の取組を行い、脱炭素社会構築に貢献するイノベーションの卓越したアイデアと、その迅速かつ着実な社会実装が期待できる確かな実績・実現力を有する者を表彰し、そのアイデアに基づく技術開発・実証事業を実施しました。

エ 研究開発における評価の充実

環境省では、環境研究総合推進費において2018年度に終了した課題を対象に追跡評価を行いました。

2 官民における監視・観測等の効果的な実施

(1)地球環境に関する監視・観測

監視・観測については、国連環境計画(UNEP)における地球環境モニタリングシステム(GEMS)、世界気象機関(WMO)における全球大気監視計画(GAW計画)、全球気候観測システム(GCOS)、全球海洋観測システム(GOOS)等の国際的な計画に参加して実施しました。さらに、「全球地球観測システム(GEOSS)」を推進するための国際的な枠組みである地球観測に関する政府間会合(GEO)においては、執行委員会のメンバー国を務めるとともに、文部科学省は、GEO事務局と共に2021年11月に第14回アジア・オセアニアGEOシンポジウムを主催するなど、113の国とEC、140の機関(2021年12月時点)が参加するGEOの活動を主導しています。また、気象庁は、GCOSの地上観測網の推進のため、世界各国からの地上気候観測データの入電状況や品質を監視するGCOS地上観測網監視センター(GSNMC)業務や、アジア地域の気候観測データの改善を図るためのWMO関連の業務を、各国気象機関と連携して推進しました。

気象庁は、WMOの地区気候センター(RCC)を運営し、アジア太平洋地域の気象機関に対し基礎資料となる気候情報やウェブベースの気候解析ツールを引き続き提供しました。さらに、域内各国の気候情報の高度化に向けた取組と人材育成に協力しました。

温室効果ガス等の観測・監視に関し、WMO温室効果ガス世界資料センターとして全世界の温室効果ガスのデータ収集・管理・提供業務を、WMO品質保証科学センターとしてアジア・南西太平洋地域における観測データの品質向上に関する業務を、さらにWMO全球大気監視較正センターとしてメタン等の観測基準(準器)の維持を図る業務を引き続き実施しました。超長基線電波干渉法(VLBI)や全球測位衛星システム(GNSS)を用いた国際観測に参画するとともに、験潮等と組み合わせて、地球規模の地殻変動等の観測・研究を推進しました。

東アジア地域における残留性有機汚染物質(POPs)の汚染実態把握のため、これら地域の国々と連携して大気中のPOPsについて環境モニタリングを実施しました。また、水俣条約の有効性の評価にも資する水銀モニタリングに関し、UNEP等と連携してアジア太平洋地域の国を中心に技術研修を開催し、地域ネットワークの強化に取り組みました。

大気における気候変動の観測について、気象庁はWMOの枠組みで地上及び高層の気象観測や地上放射観測を継続的に実施するとともに、GCOSの地上及び高層や地上放射の気候観測ネットワークの運用に貢献しています。

さらに、世界の地上気候観測データの円滑な国際交換を推進するため、WMOの計画に沿って各国の気象局と連携し、地上気候観測データの入電数向上、品質改善等のための業務を実施しています。

温室効果ガスなど大気環境の観測については、国立研究開発法人国立環境研究所及び気象庁が、温室効果ガスの測定を行いました。国立研究開発法人国立環境研究所では、波照間島、落石岬、富士山等における温室効果ガス等の高精度モニタリングのほか、アジア太平洋を含むグローバルなスケールで民間航空機・民間船舶を利用し大気中及び海洋表層における温室効果ガス等の測定を行うとともに、陸域生態系における炭素収支の推定を行いました。これら観測に対応する国際的な標準ガス等精度管理活動にも参加しました。また、気候変動による影響把握の一環として、サンゴや高山植生のモニタリングを行いました。気象庁では、GAW計画の一環として、温室効果ガス、クロロフルオロカーボン(CFC)等オゾン層破壊物質、オゾン層、有害紫外線及び大気混濁度等の定常観測を東京都南鳥島等で行っているほか、航空機による北西太平洋上空の温室効果ガスの定期観測を行っています。さらに、日本周辺海域及び北西太平洋海域における洋上大気・海水中のCO2等の定期観測を実施しています。これらの観測データについては、定期的に公表しています。また、黄砂及び有害紫外線に関する情報を発表しています。

海洋における観測については、海洋地球研究船「みらい」や観測機器等を用いて、海洋の熱循環、物質循環、生態系等を解明するための研究、観測技術開発を推進しました。また、海洋の観測データを飛躍的に増加させるため、国際協力の下、海洋自動観測フロート約3,000個を全世界の海洋で稼働させ、地球規模の高度海洋監視システムを構築する「アルゴ(Argo)計画」を推進しました。南極地域観測については、「南極地域観測第IX期6か年計画」に基づき、海洋、気象、電離層等の定常的な観測のほか、地球環境変動の解明を目的とする各種研究観測等を実施しました。また、持続可能な社会の実現に向けて、北極の急激な環境変化が我が国に与える影響を評価し、社会実装を目指すとともに、北極における国際的なルール形成のための法政策的な対応の基礎となる科学的知見を国内外のステークホルダーに提供するため、北極域研究加速プロジェクト(ArCSII)を推進しました。さらに、2021年5月に第3回北極科学大臣会合をアイスランドと共催し、メインテーマ「持続可能な北極圏のための知識」の下で参加国等と議論、共同声明を取りまとめ、加速する北極域の環境変化を監視するための観測活動の国際協力計画を推進すること等に合意しました。

GPS装置を備えた検潮所において、精密型水位計により、地球温暖化に伴う海面水位上昇の監視を行い、海面水位監視情報の提供業務を継続しました。また、国内の影響・リスク評価研究や地球温暖化対策の基礎資料として、温暖化に伴う気候の変化に関する予測情報を「日本の気候変動2020─大気と陸・海洋に関する観測・予測評価報告書─」によって提供しており、情報の高度化のため、大気の運動等を更に精緻(ち)化させた詳細な気候の変化の予測計算を実施しています。

衛星による地球環境観測については、全球降水観測(GPM)計画主衛星搭載の我が国の二周波降雨レーダ(DPR)や水循環変動観測衛星「しずく(GCOM-W)」搭載の高性能マイクロ波放射計2(AMSR2)、気候変動観測衛星「しきさい(GCOM-C)」搭載の多波長光学放射計(SGLI)から取得された観測データを提供し、気候変動や水循環の解明等の研究に貢献しました。また、DPRの後継ミッションについて、NASAが計画しているエアロゾル・雲・対流・降水(ACCP)観測ミッションとの相乗りを見据え、2020年8月に開催された「宇宙に関する包括的日米対話」第7回会合において議論するなど、検討に着手しました。さらに、環境省、国立研究開発法人国立環境研究所及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の共同プロジェクトである温室効果ガス観測技術衛星1号機(GOSAT)の観測データの解析を進め、主たる温室効果ガスの全球の濃度分布、月別・地域別の吸収・排出量の推定結果等の一般提供を行いました。パリ協定に基づき世界各国が温室効果ガス排出量を報告する際に衛星観測データを利活用できるよう、GOSATの観測データ及び統計データ等から算出した排出量データを用いて推計した人為起源温室効果ガス濃度について比較・評価を行いました。さらに、観測精度を飛躍的に向上させた後継機である2号機(GOSAT-2)を2018年10月に打ち上げ、GOSATに引き続き全球の温室効果ガス濃度を観測するほか、新たに設けた人為起源のCO2を特定するための機能により、各国のパリ協定に基づく排出量報告の透明性向上への貢献を目指します。なお、水循環変動観測衛星GCOM-W後継センサとの相乗りを見据えて調査・検討を行ってきた3号機に当たる温室効果ガス・水循環観測技術衛星(GOSAT-GW)は2023年度打ち上げを目指して開発を進めています。また、「今後の環境省におけるスペースデブリ問題に関する取組について(中間取りまとめ)」を2020年10月に公表し、GOSATシリーズについては、主にデブリ化のリスク低減のため、設計寿命を超え利用可能な状態であっても、適切なタイミングで廃棄処分に移る方向性を示し、それらのスペースデブリ化防止対策の検討に着手しました。

我が国における地球温暖化に係る観測を、統合的・効率的に実施するため、地球観測連携拠点(温暖化分野)の活動を引き続き推進しました。また、観測データ、気候変動予測、気候変動影響評価等の気候変動リスク関連情報等を体系的に整理し、分かりやすい形で提供することを目的とし、2016年に構築された気候変動適応情報プラットフォーム(A-PLAT)において、気候変動の予測等の情報を充実させました。

2020年8月に、文部科学省の地球観測推進部会において取りまとめられた、「今後10年の我が国の地球観測の実施方針のフォローアップ報告書」等を踏まえ、地球温暖化の原因物質や直接的な影響を的確に把握する包括的な観測態勢を整備するため、地球環境保全等試験研究費において、2021年度は「民間航空機による温室効果ガスの3次元長期観測とデータ提供システムの構築」等の研究を継続しています。

(2)技術の精度向上等

地方公共団体及び民間の環境測定分析機関における環境測定分析の精度の向上及び信頼性の確保を図るため、環境汚染物質を調査試料として、「環境測定分析統一精度管理調査」を実施しました。

3 技術開発などに際しての環境配慮等

新しい技術の開発や利用に伴う環境への影響のおそれが予見される場合や、科学的知見の充実に伴って、環境に対する新たなリスクが明らかになった場合には、予防的取組の観点から必要な配慮がなされるよう適切な施策を実施する必要があります。「第五次環境基本計画」に基づき、上記の観点を踏まえつつ、各種の研究開発を実施しました。

第4節 国際的取組に係る施策

1 地球環境保全等に関する国際協力の推進

(1)質の高い環境インフラの普及

ア 環境インフラの海外展開

2020年12月に策定された「インフラシステム海外展開戦略2025」において、戦略の目的の3本柱のうち二つに「カーボンニュートラル、デジタル変革への対応等を通じた、産業競争力の向上による経済成長の実現」と「展開国の社会課題解決・SDGs達成への貢献」が位置付けられ、脱炭素と環境がインフラ政策の中核に加わりました。これらの実現に向けて、相手国のニーズも踏まえ、実質的な排出削減につながる「脱炭素移行政策誘導型インフラ輸出支援」を推進しています。2021年6月には、二国間クレジット制度(JCM)を通じた環境インフラの海外展開を一層強力に促進するため、「脱炭素インフライニシアティブ」を策定しました。2021年10月に閣議決定した「地球温暖化対策計画」においては、JCMにより、2030年度までに官民連携でGHG排出削減量累計1億トン程度という目標が示されました(資金の多様化による加速化を通じて、官民連携で事業規模最大1兆円程度)。また、これまで我が国がパリ協定第6条の交渉を主導してきたことを踏まえ、2021年10月末から開催されたCOP26での合意を受けて、環境省は「COP26後の6条実施方針」を発表し、[1]JCMパートナー国の拡大と、国際機関と連携した案件形成・実施の強化、[2]民間資金を中心としたJCMの拡大、[3]市場メカニズムの世界的拡大への貢献を通じて、世界の脱炭素化に貢献していくこととしました。さらに、環境インフラの海外展開を積極的に取り組む民間企業等の活動を後押しする枠組みとして、2020年9月に環境インフラ海外展開プラットフォーム(JPRSI)を立ち上げました。本プラットフォームには現在400を超える団体(設立当初は277団体)が会員として参加しています。JPRSIでは、セミナー・メールマガジン等を通じた現地情報へのアクセス支援、日本企業が有する環境技術等の会員情報の海外発信、タスクフォース・相談窓口の運営等を通じた個別案件形成・受注獲得支援を行いました。

また、2021年度から、再エネ水素の国際的なサプライチェーン構築を促進するため、再エネが豊富な第三国と協力し、再エネ由来水素の製造、島嶼(しょ)国等への輸送・利活用の実証事業を開始しました。

アジアを始めとした途上国等における脱炭素移行を後押しするために、国立環境研究所等が開発した、GHG排出量の予測、対策や影響を評価するための統合評価モデル「アジア太平洋統合評価モデル(AIM)」を活用して、ベトナムやインドネシア、タイにおける長期戦略策定の支援を行い、これらの国々のカーボンニュートラル目標の設定に貢献しました。

イ 技術協力

独立行政法人国際協力機構(JICA)を通じた研修員の受入れ(オンライン)、専門家の派遣、技術協力プロジェクトなど、我が国の技術・知識・経験を活かし、開発途上国の人材育成や、課題解決能力の向上を図りました。

例えば、課題別研修「パリ協定下の『国が決定する貢献』前進に向けた能力強化」等、地球環境保全に資するオンライン講義等の協力を行いました。

(2)地域/国際機関との連携・協力

地球環境問題に対処するため、[1]国際機関の活動への支援、[2]条約・議定書の国際交渉への積極的参加、[3]諸外国との協力、[4]開発途上地域への支援を積極的に行っています。

ア 多数国間の枠組みによる連携

(ア)国連や国際機関を通じた取組

○ SDGs等における取組

2015年9月の国連サミットにおいて「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択され、2030年を達成期限とする持続可能な開発目標(SDGs)が定められました。SDGsは、エネルギー、持続可能な消費と生産、気候変動、生物多様性等の多くの環境関連の目標を含む、17の目標と169のターゲットで構成され、毎年開催される「国連持続可能な開発に関するハイレベル政治フォーラム(HLPF)」において、SDGsの達成状況についてフォローアップとレビューが行われます。

2021年7月には新型コロナウイルス感染症の影響を受け、前年に続きオンライン形式でHLPFが開催され、我が国は2017年以来2回目となる自発的国家レビュー(VNR)を発表しました。また、環境省は、「グリーン/ブルーリカバリーにおける里山イニシアチブの役割」を国際機関等と共催で、オンライン開催しました。笹川博義環境副大臣(当時)は、グリーンリカバリーとブルーリカバリーに向けたプラットフォームを提供するSATOYAMAイニシアティブの重要性を認識し、その取組に対する環境省の支援を約束しました。

○ UNEPにおける活動

我が国は、UNEPの環境基金に対して継続的に資金を拠出するとともに、我が国の環境分野での多くの経験と豊富な知見を活かし、多大な貢献を行っています。2021年7月にはUNEPの支援のもと日本国環境省が「UNEP海洋ごみ及びマイクロプラスチックに係るマルチステークホルダープラットフォーム(MSP)フォーラム」を主催し、各国、国際機関、産業界、NGO等440名の参加を得て国際的取組の強化等について議論しました。また、2021年及び2022年の2回に分けて開催された第5回国連環境総会(UNEA5)においても対応しています。

大阪に事務所を置くUNEP国際環境技術センター(UNEP/IETC)に対しても、継続的に財政的な支援を実施するとともに、UNEP/IETC及び国内外の様々なステークホルダーと連携するために設置されたコラボレーティングセンターが実施する開発途上国等への環境上適正な技術の移転に関する支援、環境保全技術に関する情報の収集・整備・発信、廃棄物管理に関するグローバル・パートナーシップ等への協力を行いました。さらに、関係府市等と協力して、同センターの円滑な業務の遂行を支援しました。また、UNEP/IETCは、2019年度から民間企業の協力も得て、持続可能な社会を目指す新たな取組である「UNEPサステナビリティアクション」の展開を開始しており、環境省としても支援しています。

2021年12月には、「UNEPグローバルダイアログ~汚染のない地球に向けた持続可能な廃棄物管理~」が開催され、廃棄物の環境上適正な管理とサステナビリティの重要性や、SDGsやその先にあるべき未来のサステナブルな社会における廃棄物管理等に関して多角的な議論を行いました。

持続可能な消費と生産パターンの国際的定着に向け、国や地方レベルの政策、民間・NGO等を含む各種事業、人材育成、技術移転、研究等を促進するために、リオ+20で合意された「持続可能な消費と生産10年計画枠組み」が2014年から本格的に始まり、本枠組みの6つのプログラムのうち、環境省は「持続可能なライフスタイル及び教育」プログラムの共同リード国として、アジアを始めとする新興国・途上国における低炭素・持続可能な消費行動・ライフスタイルへの移行に向けた取組を実施しました。

UNEPが、気候変動適応の知見共有を図るために2009年に構築したGAN及びアジア太平洋地域の活動を担うAPANへの拠出金等により、脆(ぜい)弱性削減に向けたパートナーシップの強化、能力強化活動を支援しました。

○ 経済協力開発機構(OECD)における取組

経済成長・開発・貿易等国際経済全般について協議することを目的として設立されたOECDは環境政策においても先進国主導のルールメーキングを主導しています。2019年6月に我が国が議長国を務めた「G20持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合」にもOECD事務局が参加し、会合の成功に貢献する等、環境外交における我が国の国際的なプレゼンスにも貢献しています。我が国は、2010年より環境政策委員会のビューローを、2012年1月より同委員会の副議長を務めるなど、OECD環境政策委員会及び関連作業部会の活動に積極的に貢献しています。2021年10月に、「共通の価値:グリーンで包摂的な未来の構築」をテーマに開催された閣僚理事会には、岡村善文OECD代表部特命全権大使、広瀬直経済産業審議官、正田寛地球環境審議官(オンライン)が参加し、気候変動を始めとする経済分野で国際社会が直面する共通の課題について活発な議論が行われました。

○ 国際再生可能エネルギー機関(IRENA)における取組

我が国は、国際再生可能エネルギー機関(IRENA)の設立当初より2018年まで理事国に選出、2019年のアジア太平洋地域の理事国を務め、2020年は代替国に就任しました。具体的には、IRENAに対して分担金を拠出するとともに、特に島嶼(しょ)国における人材育成及び再生可能エネルギー普及の観点から、2022年3月には、IRENA及びGCFとの共催により、オンラインで国際ワークショップを実施しました。

(イ)アジア太平洋地域における取組

○ 日中韓三カ国環境大臣会合(TEMM)

2021年12月にオンラインで開催された第22回日中韓三カ国環境大臣会合(TEMM22)では、これまでの共同行動計画(2015-2019年)に基づく三か国の環境協力の進展について評価するとともに、新たな「環境協力に係る日中韓三カ国共同行動計画(2021-2025年)」を採択しました。新たな共同行動計画では、SDGs、パリ協定等のグローバルな取組への貢献、各分野間のシナジーの拡大など、今後三か国が協力活動を実施する際の原則を定めるとともに、海洋プラスチックごみ対策、気候変動対策、大気汚染対策等、日中韓に共通する環境問題について、TEMMの下で今後の協力して実施する活動を盛り込みました。

○ 日ASEAN環境協力イニシアティブ

2017年11月に提唱した「日ASEAN環境協力イニシアティブ」に基づき、ASEAN地域でのSDGs促進のため、廃棄物・リサイクル、持続可能な都市、排水処理、気候変動における環境インフラへの支援や、海洋汚染、化学物質、生物多様性の分野における協力が進んでいます。特に気候変動分野における環境協力の主要なプログラムとして、2021年10月の日ASEAN首脳サミットにおいて、「日ASEAN気候変動アクション・アジェンダ2.0」を日本より発表し、ASEAN各国の歓迎を受けました。これは、2018年11月の日ASEAN首脳サミットにおいて提唱した「日ASEAN気候変動アクション・アジェンダ」を、透明性・緩和・適応の3本の柱は維持した上で、特にASEAN地域の脱炭素社会への移行に向けた取組を大幅に拡充するとともに、既存の取組についてもその強度を強化するものです。同アジェンダに基づき、日本政府全体のアクションとして、ASEANとの気候変動地域協力を強化していきます。

特に、一つ目の柱である「透明性」としては、我が国がリーダーシップをとって設立した透明性パートナーシップ(PaSTI)に基づき、ベトナム、タイ、フィリピン等のASEAN国における企業等の排出量の透明性向上のための能力開発等を実施しました。また、これらの事例を活用し、ASEAN地域全体のガイドライン骨子をCOP26の場で公表するなど、我が国のGHG排出量算定報告公表制度の経験を活かした協力を実施しました。

○ 太平洋・島サミット(PALM)

2021年7月に開催された第9回太平洋・島サミット(PALM9)において、日本が太平洋島嶼(しょ)国と共に取り組んでいく今後3年間の具体的取組としてまとめられた「共同行動計画」には、5つの重点分野の1つに気候変動・防災が掲げられ、JCMの地域的展開のためのワークショップの実施や、豪州と協力したグリーン水素事業も同行動計画に位置付けられました。同行動計画を踏まえ、同年9月にJCMに関する情報提供のためのワークショップを開催し、太平洋島嶼(しょ)国側から脱炭素に向けた課題や太平洋島嶼(しょ)国におけるJCMを通じた協力の可能性等について議論しました。

(ウ)アジア太平洋地域における分野別の協力

自然と共生しつつ経済発展を図り、低炭素社会、循環型社会の構築を目指すクリーンアジア・イニシアティブの理念の下、2008年から様々な環境協力を戦略的に展開してきました。2016年以降は特に、SDGsの実現にも注力し、アジア地域を中心に低炭素技術移転及び技術政策分野における人材育成に係る取組等を推進しています。

気候変動については第1章第1節7、資源循環・3Rについては第3章第7節1、汚水処理については第3章第7節2、水分野については第4章第3節、大気については第4章第7節3(3)を参照。

イ 二国間の枠組みによる連携

(ア)先進国との連携

○ 米国

2021年4月、菅義偉内閣総理大臣(当時)とジョセフ・バイデン米国大統領は、日米首脳会談において、「野心、脱炭素化及びクリーンエネルギーに関する日米気候パートナーシップ」を立ち上げることで一致し、発表しました。これは、日米首脳間で発表する初めての気候変動に関する協力枠組みで、[1]両国における2030年目標や2050年までの温室効果ガス排出実質ゼロ目標、2030年目標達成に向けた計画や政策等の情報共有等を行うとともに、パリ協定の実施に係る交渉において協力すること、[2]水素、CCUS/カーボンリサイクル、革新原子力等の分野を含むイノベーションに関し、日米両国で協力し、グリーン成長の実現に向け協働すること、[3]日米両国による協力案件を模索するための議論を行うほか、途上国における気候に配慮し適応力のあるインフラ開発及び能力構築、地方政府の行動促進や気候資金の分野における連携を行うこと、を主な内容としています。

○ EU

2021年5月、菅義偉内閣総理大臣(当時)とシャルル・ミシェル欧州理事会議長及びウァズラ・フォン・デア・ライエン欧州委員長はテレビ会議形式で会談を行い、「日EUグリーン・アライアンス」の立ち上げを発表しました。これは、グリーン成長と2050年温室効果ガス排出実質ゼロを達成するため、気候中立で、生物多様性に配慮した、かつ、資源循環型の経済の実現を目指すものであり、気候変動COP26及び生物多様性COP15を成功させるため、日EUで、[1]エネルギー移行、[2]環境保護、[3]民間部門支援、[4]研究開発、[5]持続可能な金融、[6]第三国における協力、[7]公平な気候変動対策の分野での協力を定めております。

○ オーストラリア

2021年6月、菅義偉内閣総理大臣(当時)は、G7コーンウォール・サミットに招待され英国を訪問中のスコット・モリソン・オーストラリア連邦首相と会談を行い、アジア等のエネルギー移行の支援を含む「技術を通じた脱炭素化に関する日豪パートナーシップ」を発表し、日豪経済関係を官民一体となって推進させていく重要性を確認しました。

(イ)開発途上国との連携

○ 中国

2019年11月に開催された日中環境ハイレベル円卓対話等において、中国生態環境部と環境政策及び大気汚染、海洋プラスチックごみ、気候変動対応、生物多様性等における環境協力を推進し、両省間で環境に関する協力覚書を署名することに合意しました。今年度には、ハイレベルでの対話を定期的に開催し、協力覚書の検討を進めるとともに、中国が掲げる2030年までのピークアウト及び2060年までの炭素中立目標の引き上げに関して働きかけを行うなど、率直な議論を交わしました。

気候変動については、2018年10月に、気候変動対策に関する研究面からの知見について両国の研究者が意見交換を行うため、環境省が、中国・気候変動戦略研究・国際協力センター(NCSC)と協力して「気候変動に関する日中政策研究ワークショップ」を北京で開催しました。日本及び中国の気候変動政策の現況、長期戦略研究の現状、排出削減と持続可能な発展との相乗効果、2度目標達成に向けたアジア地域での日中両国の協力の在り方について、活発な意見交換を行いました。

大気分野については、2018年6月に署名した「大気環境改善のための研究とモデル事業の協力実施に関する覚書」等に基づき、日中の政府間及び都市間の連携を通じて、PM2.5発生源対策に資するVOCの削減技術及び気候変動対策に資するコベネフィット型環境技術の導入促進等に関する協力を行いました。

海洋プラスチックごみについては、日中高級事務レベル海洋協議の下に設置された日中海洋ごみ協力専門家対話プラットフォーム会合及び日中海洋ごみワークショップの第3回会合を2021年12月に開催し、各国が実施している海洋プラスチックごみや資源循環に係る取組や科学的知見の整備に関する意見交換を行いました。

○ インドネシア

2019年6月に署名された海洋調整担当大臣との共同声明に基づき、海洋プラスチックごみについては、モニタリングの技術協力として、研修を行いました。

○ インド

2018年10月にインド環境・森林・気候変動省と署名した環境分野における包括的な協力覚書に基づき、2021年9月に「第1回日本・インド環境政策対話」を開催しました。本政策対話では気候変動分野の二国間協力等について議論するとともに、JCMに関する政府間協議の実施等、今後両省の協力を一層推進していくことに合意しました。

○ モンゴル

2018年12月に更新されたモンゴル自然環境・観光省との環境協力に関する協力覚書に基づき、「第14回日本・モンゴル環境政策対話」を2021年12月にオンラインで開催し、大気汚染対策、GOSATシリーズ、JCM、生物多様性等について、意見交換を行いました。

○ フィリピン

2017年1月に、安倍晋三内閣総理大臣(当時)とロドリゴ・ドゥテルテ・フィリピン共和国大統領の立会いの下でJCMに関する二国間文書への署名が行われたことを踏まえ、2018年2月にJCMに関する日・フィリピン間の第1回合同委員会が開催され、各種規程・ガイドライン類の採択等が行われ、JCM実施のための基盤が整いました。2022年3月にはフィリピン環境天然資源省と共催で「日本・フィリピン環境ウィーク」をオンラインで開催し、両省の気候変動分野を含む環境分野の協力に関する環境政策対話と合わせて、第6回廃棄物分野に関する対話を実施しました。また環境セミナー、展示会・ビジネスマッチング等を一体的に実施し、政策支援から案件形成までの包括的な協力を推進しました。

○ シンガポール

2017年6月に更新されたシンガポール環境水資源省との間の「環境協力に関する協力覚書」に基づき、2020年12月に「第6回日本・シンガポール環境政策対話」をオンラインで開催し、大気汚染、廃棄物管理、気候変動対策について意見交換を行い、今後も二国間及びASEAN地域における環境協力を強化していくことに合意しました。

○ タイ

2020年1月に開催された第2回日本・タイ環境政策対話の結果に基づき、海洋プラスチックごみについては、モニタリングの技術協力として、研修を行いました。

○ ベトナム

2020年8月に更新されたベトナム天然資源環境省との間の「環境協力に関する協力覚書」に基づき、2021年11月、「第7回日本・ベトナム環境政策対話」を開催し、ベトナムの2050年までのカーボンニュートラル目標の実現のため、「2050年までのカーボンニュートラルに向けた気候変動に関する共同協力計画」に合意し、両大臣により署名しました。また、12月には第1回合同作業部会を開催し、本共同協力計画に基づく気候変動分野及び海洋プラスチックごみ対策分野等における具体の協力を議論しました。このほか、気候変動や循環経済、水質汚染などに関するオンラインセミナーや両国企業によるバーチャル展示・ビジネスマッチ等、複数のイベントを「第2回日本・ベトナム環境ウィーク」として一体的に開催し、官民における二国間環境協力を推進しました。また、海洋プラスチックごみについては、モニタリングの技術協力として、当地における海洋プラスチックごみ調査手法の取りまとめに向けた助言、研修を行いました。

ウ 海外広報の推進

海外に向けた情報発信の充実を図るため、組織体制を見直すとともに、報道発表の英語概要、環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書の英語抄訳版等、海外広報資料の作成・配布や環境省ウェブサイト・SNS等を通じた海外広報を行いました。

エ 開発途上地域の環境の保全

我が国は政府開発援助(ODA)による開発協力を積極的に行っています。環境問題については、2015年2月に閣議決定した「開発協力大綱」において地球規模課題への取組を通じた持続可能で強靱(じん)な国際社会の構築を重点課題の一つとして位置付けるとともに、開発に伴う環境への影響に配慮することが明記されています。また、特に小島嶼(しょ)開発途上国については、気候変動による海面上昇など、地球規模の環境問題への対応を課題として取り上げ、ニーズに即した支援を行うこととしています。

(ア)無償資金協力

居住環境改善(都市の廃棄物処理、上水道整備、地下水開発、洪水対策等)、地球温暖化対策関連(森林保全、クリーン・エネルギー導入)等の各分野において、無償資金協力を実施しています。

草の根・人間の安全保障無償資金協力についても貧困対策に関連した環境分野の案件を実施しています。

(イ)有償資金協力

下水道整備、大気汚染対策、地球温暖化対策等の各分野において、有償資金協力(円借款・海外投融資)を実施しています。

(ウ)国際機関を通じた協力

我が国は、UNEPの環境基金、UNEP/IETC技術協力信託基金等に対し拠出を行っています。また、我が国が主要拠出国及び出資国となっているUNDP、世界銀行、アジア開発銀行、東アジア・ASEAN経済研究センター(ERIA)等の国際機関も環境分野の取組を強化しており、これら各種国際機関を通じた協力も重要になってきています。

(3)多国間資金や民間資金の積極的活用

地球環境ファシリティ(GEF)は、開発途上国等が地球環境問題に取り組み、環境条約の実施を行うために、無償資金等を提供する多国間基金です。2021年12月に開催されたGEF評議会では、事業案の採択、環境改善効果の向上に向けた取組、基金のガバナンス等が議論されました。我が国はGEFのトップドナーとして、意思決定機関である評議会の場を通じ、GEFの活動・運営に係る決定に積極的に参画しています。また、第8次増資会合がこれまで4回開催され、我が国は次期増資期間(2022年-2026年)におけるプログラムの優先事項の特定及び政策方針等の作成に貢献しました。

開発途上国の温室効果ガス削減と気候変動の影響への適応を支援する緑の気候基金(GCF)については、初期拠出の15億ドルに続いて、2019年10月の第1次増資ハイレベル・プレッジング会合において、我が国から最大15億ドルの拠出表明を行い、これまでに我が国を含む32か国及び2地方政府が総額約100億ドルの拠出を表明しました。また、2021年12月までに127か国における190件の支援案件がGCF理事会で承認されました。我が国は基金への最大級のドナーとして資金面での貢献に加え、GCF理事国として、支援案件の選定を含む基金の運営に積極的に貢献しています。また、我が国は、途上国の要請に基づき技術移転に関する能力開発やニーズの評価を支援する「気候技術センター・ネットワーク(CTCN)」に対して2020年度に約118万ドルを拠出し、積極的に貢献しました。

(4)国際的な各主体間のネットワークの充実・強化

ア 地方公共団体間の連携

脱炭素社会形成に関するノウハウや経験を有する日本の地方公共団体等の協力の下、アジア等各国の都市との間で、都市間連携を活用し、脱炭素社会実現に向けて基盤制度の策定支援や、優れた脱炭素技術の普及支援を実施しました。2021年度は、札幌市、富山市、川崎市、横浜市、東京都、広島県、大阪市、福岡市、北九州市、愛媛県による19件の取組を支援しました。2021年3月の第1回に引き続き、2022年3月に第2回脱炭素都市国際フォーラムを日米共催で実施しました。

イ 市民レベルでの連携

独立行政法人環境再生保全機構が運営する地球環境基金では、プラットフォーム助成制度に基づいて、国内の環境NGO・NPOが国内又は開発途上地域において他のNGO・NPO等との横断的な協働・連携の下で実施する環境保全活動に対する支援を行いました。

(5)国際的な枠組みにおける主導的役割

2021年6月、英国・コーンウォールで開催されたG7サミットの首脳宣言では、気候変動対策について、遅くとも2050年までにネット・ゼロ目標を達成するための努力にコミットし、各国がその目標に沿って引き上げた2030年目標にコミットすることを確認するとともに、排出削減対策が講じられていない石炭火力発電への政府による新規の国際的な直接支援の年内の終了にコミットすること等について一致しました。我が国は2021年から2025年までの5年間において、官民合わせて6.5兆円相当の支援を実施することと、適応分野の支援を強化していく考えを表明し、G7としても、2025年までの国際的な公的気候資金全体の増加及び改善にコミットしました。また、国内の状況に応じて2030年までにG7各国の陸地及び海洋の少なくとも30%を保全又は保護すること、「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を基礎として、プラスチックによる海洋汚染の深刻化に対処するための行動を加速化すること等にコミットしました。

2021年7月には、イタリア・ナポリでG20環境大臣会合及び気候・エネルギー大臣会合が開催されました。G20として初めて「気候」を冠する会合であり、気温上昇を1.5℃に抑えるための努力を追求するためには、全ての国による意味のある効果的な行動が必要であることを認識し、野心的な2030年目標をCOP26までに更新・通報すること等を求めました。同年10月、イタリア・ローマで開催されたG20サミット首脳宣言でも、1.5℃に抑えることを射程に入れ続けるためには、長期的な野心と短・中期的な目標とを整合させる明確な国別の道筋の策定を通じ、全ての国による意味のある効果的な行動及びコミットメントが必要とされました。また、「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」に沿って、海洋プラスチックごみに対処するというコミットメントを再確認しました。日本からは海洋プラスチックごみに関して、「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」の実現に向けた取組を主導していく旨述べました。

なお、宇宙空間のごみ(スペースデブリ)が、新たな国際的な課題となっており、国際社会が協力してスペースデブリ対策に取り組む必要があることから、我が国では、JAXAにおいて、2019年4月から世界に先駆けて大型デブリ除去プロジェクトを開始し、2020年4月からは、民間企業と連携して、2022年度の関連技術実証を目指して必要な開発を進めています。

上述の2019年のG20エネルギー・環境大臣会合で採択された「G20海洋プラスチックごみ対策実施枠組」に基づき、上述の2021年のG20環境大臣会合にあわせて、イタリアのイニシアティブの下、日本が支援し、「第3次G20海洋プラスチックごみ対策報告書」を取りまとめました。

また、2018年11月のASEAN+3サミットにて提唱された「ASEAN+3海洋プラスチックごみ協力アクション・イニシアティブ」に基づき、2019年に設立された海洋プラスチックごみナレッジ・センター(RKC-MPD)において、民間企業の優良事例を紹介するプラットフォームを立ち上げました。

第5節 地域づくり・人づくりの推進

1 国民の参加による国土管理の推進

(1)多様な主体による国土の管理と継承の考え方に基づく取組

ア 多様な主体による森林整備の促進

国、地方公共団体、森林所有者等の役割を明確化しつつ、地域が主導的役割を発揮でき、現場で使いやすく実効性の高い森林計画制度の定着を図りました。所有者の自助努力等では適正な整備が見込めない森林について、針広混交林化や公的な関与による整備を促進しました。多様な主体による森林づくり活動の促進に向け、企業・NPO等と連携した普及啓発活動等を実施しました。

イ 環境保全型農業の推進

第2章第6節1(1)を参照。

(2)国土管理の理念を浸透させるための意識啓発と参画の促進

国土から得られる豊かな恵みを将来の世代へと受け継いでいくための多様な主体による国土の国民的経営の実践に向けた普及や検討に取り組んでいます。また、持続可能な開発のための教育(ESD)の理念に基づいた環境教育等の教育を通じて、国民が国土管理について自発的に考え、実践する社会を構築するための意識啓発や参画を促進しました。

ア 森林づくり等への参画の促進

森林づくり活動のフィールドや技術等の提供等を通じて多様な主体による「国民参加の森林づくり」を促進するとともに、身近な自然環境である里山林等を活用した森林体験活動等の機会提供、地域の森林資源の循環利用を通じた森林の適切な整備・保全につながる「木づかい運動」等を推進しました。

イ 公園緑地等における意識啓発

公園、緑地等のオープンスペースは、良好な景観や環境、にぎわいの創出など、潤いのある豊かな都市をつくる上で欠かせないものです。また、災害時の避難地としての役割も担っています。都市内の農地も、近年、住民が身近に自然に親しめる空間として評価が高まっています。

このように、様々な役割を担っている都市の緑空間を、民間の知恵や活力をできる限り活かしながら保全・活用していくため、2017年5月に都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)が公布され、必要な施策を総合的に講じました。

2 持続可能な地域づくりのための地域資源の活用と地域間の交流等の促進

(1)地域資源の活用と環境負荷の少ない社会資本の整備・維持管理

ア 地域資源の保全・活用と地域間の交流等の促進

東日本大震災や東京電力福島第一原子力発電所事故を契機として、地域主導のローカルなネットワーク構築が危機管理・地域活性化の両面から有効との見方が拡大しています。また、中長期的な地球温暖化対策や、気候変動による影響等への適応策、資源ひっ迫への対処を適切に実施するためには、地域特性に応じた低炭素化や地域循環共生圏の構築、生物多様性の確保への取組等を通じ、持続可能な地域づくりを進めることが不可欠です。

2021年度においては、地域における再エネの最大限の導入を促進するため、地方公共団体による脱炭素社会を見据えた計画の策定や合意形成に関する戦略策定等を補助する「再エネの最大限の導入の計画づくり及び地域人材の育成を通じた持続可能でレジリエントな地域社会実現支援事業」や地域防災計画に災害時の避難施設等として位置付けられた施設に、平時の温室効果ガス排出抑制に加え、災害時にもエネルギー供給等の機能発揮を可能とする再生可能エネルギー設備等の導入を補助する「地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する避難施設等への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業」等を実施しました。さらに、地域における低炭素化プロジェクトに民間資金を呼び込むため、地域低炭素投資促進ファンドからの出資による支援や、グリーンボンド発行・投資の促進等を行いました。

「第五次環境基本計画」において目指すべき持続可能な社会の姿として掲げられた循環共生型の社会である「環境・生命文明社会」を実現するためには、ライフスタイルのイノベーションを創出し、パートナーシップを強化していくことが重要です。このため、国民一人一人が自らのライフスタイルを見直す契機とすることを目的として、企業、団体、個人等の幅広い主体による「環境と社会によい暮らし」を支える地道で優れた取組を募集し、表彰するとともに、その取組を広く国民に対して情報発信する「グッドライフアワード」を、2013年度から実施しています。2021年度は、応募があった192の取組の中から、最優秀賞1、優秀賞3、各部門賞7、計11の取組を環境大臣賞として表彰しました。

特別な助成を行う防災・省エネまちづくり緊急促進事業により、省エネルギー性能の向上に資する質の高い施設建築物を整備する市街地再開発事業等に対し支援を行いました。

イ 地域資源の保全・活用の促進のための基盤整備

地域循環共生圏づくりに取り組む28の活動団体を選定し、地域の総合的な取組となる構想策定及びその構想を踏まえた事業計画の策定、地域の核となるステークホルダーの組織化等の環境整備を実施しました。また、2019年度より運用を開始している「地域循環共生圏づくりプラットフォーム」では、各実証地域の取組から得られた知見を取りまとめ、地域の実情に応じた支援の在り方や効果を測る指標等の検討を実践的に行ったほか、オンラインにて「地域循環共生圏フォーラム2021」(主催:環境省、共催:and Beyondカンパニー(事務局:NPO法人ETIC.))を開催し、民間企業や団体、地方公共団体関係者を中心に、340名以上が参加しました。このフォーラムでは脱炭素分野や資源循環など、様々なテーマの分科会を開き、地域循環共生圏づくりに取り組んでいる民間企業等や地域の双方向の活発な議論が行われ、「学び」や「出会い・交流」の場となりました。

持続可能な地域づくりのためには、SDGsの達成を目指して、業種や分野を超えた人々の連携・協働が必要とされます。パートナーシップによるプラットフォームを形成し、環境・経済・社会課題の同時解決を目指すためには、多様なビジョンを持ち、主体的に地域課題解決に取り組む人材が期待されることから、地域の次世代リーダーを育成することを目的として、「地域循環共生圏創造を担うローカルSDGsリーダー研修」を全国5か所を対象地として開催しました。

資源循環分野については、第3章第3節を参照。

ウ 森林資源の活用と人材育成

森林資源をマテリアルやエネルギーとして地域内で持続的に活用するための担い手確保から発電・熱利用に至るまでの「地域内エコシステム」の構築等により、地域材の利用を促進しました。また、住宅や公共建築物等への地域材の利用拡大の支援を行いました。

人材育成に関しては、地域の森林・林業を牽引する森林総合監理士(フォレスター)、林業経営上の新たな課題に対応する森林経営プランナー、施業集約化に向けた合意形成を図る森林施業プランナー、間伐や路網作設等を適切に行える現場技能者を育成しました。

エ 災害に強い森林づくりの推進

東日本大震災で被災した海岸防災林の復旧・再生や豪雨や地震等により被災した荒廃山地の復旧・予防対策、流木による被害を防止・軽減するための効果的な治山対策など、災害に強い森林づくりの推進により、地域の自然環境等を活用した生活環境の保全や社会資本の維持に貢献しました。

オ 景観保全

景観の保全に関しては、自然公園法(昭和32年法律第161号)によって優れた自然の風景地を保護しているほか、景観法(平成16年法律第110号)に基づき、2021年3月末時点で630団体において景観計画が定められています。また、文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき、2022年3月末時点で重要文化的景観を71地域選定しています(第2章第3節2(1)の表2-3-1を参照)。

カ 歴史的環境の保全・活用

2021年度中に史跡名勝天然記念物の新指定19件、登録記念物の新登録3件、重要文化的景観の新選定1件をそれぞれ行うとともに、2021年度は1都市の歴史的風致維持向上計画を新規認定し、文化財の保護と一体となった歴史的風致の維持及び向上のための取組を行いました。

(2)地方環境事務所における取組

地域の行政・専門家・住民等と協働しながら、廃棄物・リサイクル対策、地球温暖化防止等の環境対策、東日本大震災からの被災地の復興・再生、国立公園保護管理等の自然環境の保全整備、希少種保護や外来種防除等の野生生物の保護管理について、地域の実情に応じた環境保全施策を展開しました。

3 環境教育・環境学習等の推進と各主体をつなぐネットワークの構築・強化

(1)あらゆる年齢階層に対するあらゆる場・機会を通じた環境教育・環境学習等の推進

環境省では、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号。以下「環境教育等促進法」という。)に基づき、環境教育のための人材認定等事業の登録制度(環境教育等促進法第11条第1項)、環境教育等支援団体の指定制度(同法第10条の2第1項)、体験の機会の場の認定制度(同法第20条)の運用等を通じ、環境教育等の指導者等の育成や体験学習の場の確保等に努めました。

また、環境教育等促進法に基づき、発達段階に応じ、学校、家庭、職場、地域等において自発的な環境教育等の取組が促進されるよう、文部科学省との連携による教職員、地方公共団体職員、企業や団体職員向けの研修を行ったほか、学校や民間団体等が実施する環境教育や環境活動に役立つ情報を、環境学習ステーションにて提供しました。

加えて、「体験の機会の場」研究機構との間で環境教育等促進法に基づく協定(同法第21条の4第1項)を締結していることを踏まえ、同機構と連携して若年層を対象とした動画プレゼンテーションコンクール「Green Blue Education Forumコンクール2021」を実施する等、体験の機会の場の認定促進に向けた取組を進めました。

各地方公共団体において設置された地域環境保全基金により、環境アドバイザーの派遣、地域の住民団体等の環境保全実践活動への支援、セミナーや自然観察会等のイベントの開催、ポスター等の啓発資料の作成等が行われました。

文部科学省は、関係省庁と連携してエコスクールパイロットモデル事業を1997年度から2016年度まで実施し、1,663校認定してきました。2017年度からは「エコスクール・プラス」に改称し、エコスクールとして整備する学校を237校認定しました。

ESDについては、「持続可能な開発のための教育:SDGs実現に向けて(ESD for 2030)」という2020年から2030年までの新たな国際的実施枠組みが2019年11月に第40回ユネスコ総会で採択され、同年12月には第74回国連総会で承認されました。「ESD for 2030」の理念を踏まえ、関係省庁が連携し、2021年5月、「第2期ESD国内実施計画」を策定し、同日に「ESD推進の手引」も更新しました。また、学習指導要領では、小・中・高等学校の各段階において「持続可能な社会の創り手」となることが期待されることを明記しており、引き続き、ESDの提唱国として、持続可能な社会の創り手を育成するESDを推進していきます。

文部科学省では、ユネスコスクール(ユネスコ憲章に示されたユネスコの理想を実現するため、平和や国際的な連携を実践する学校であり、ユネスコが認定する学校)をESDの推進拠点として位置付けています。ユネスコスクール全国大会の開催(2021年11月)等を通じて、ESDの実践例の共有や議論等を行いESDの活動の振興を図るほか、補助金事業を通じて、持続可能な社会の創り手育成の推進につながる教員養成、カリキュラム作成及び評価手法の開発支援、ユース世代のESDへの取組の促進とネットワーク構築に取り組んでいます。

(2)各主体をつなぐ組織・ネットワークの構築・強化

ESD活動に取り組む様々な主体が参画・連携する地域活動の拠点を形成し、地域が必要とする取組支援や情報・経験を共有できるよう、文部科学省や関係団体と連携して、ESD活動支援センター及び地方ESD活動支援センター(全国8か所)を活用したESDに関する情報収集・発信、地域間の連携・ネットワークの構築に努めるとともに、ネットワークの拡大を受けて、テーマ別の学び合いの仕組みを導入しました。このほか、国連大学が実施する世界各地でのESDの地域拠点(RCE)の認定、アジア太平洋地域における高等教育機関のネットワーク(ProsPER.Net)構築等の事業を支援しました。

(3)市民、事業者、民間団体等による環境保全活動の支援

環境カウンセラー登録制度の活用により、事業者、市民、民間団体等による環境保全活動等を促進しました。

独立行政法人環境再生保全機構が運営する地球環境基金では、国内外の民間団体が行う環境保全活動に対する助成やセミナー開催等により、それぞれの活動を振興するための事業を行いました。このうち、2021年度の助成については、310件の助成要望に対し、181件、総額約5.9億円の助成決定が行われました。

環境省、独立行政法人環境再生保全機構、国連大学サステイナビリティ高等研究所の共催により、環境活動を行う全国の高校生に対し、相互交流や実践発表の機会を提供する「全国ユース環境活動発表大会(全国大会)」を2022年2月に開催し、優秀校に対して環境大臣賞等を授与しました。

持続可能な地域づくりのための中間支援機能を発揮する拠点として「環境パートナーシップオフィス(EPO)」を全国8か所に展開しています。各地方環境事務所と各地元のNGO・NPOが協働で運営、環境情報の受発信といった静的なセンター機能だけではなく、地域の環境課題解決への伴走等といった動的な役割を担いました。EPOの結節点として、各EPOの成果の取りまとめや相互参照、ブロックを超えた横展開等、全国EPOネットワーク事業を「地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)」が行いました。また、GEOCは環境省・国連大学との協働事業として時機に見合った国際情報の発信やシンポジウムの開催等を行いました。

環境教育等促進法に基づく体験の機会の場等の各種認定の状況等を環境省ウェブサイトにおいて発信しました。

事業者、市民、民間団体等のあらゆる主体のパートナーシップによる取組を支援するための情報をGEOC及びEPOを拠点としてウェブサイトやメールマガジンを通じて、収集、発信しました。

また、団体が実施する環境保全活動を支援するデータベース「環境らしんばん」により、イベント情報等の広報のための発信支援を行いました。

マルチステークホルダーによる生物多様性主流化・行動変容への取組は、第2章第2節1(1)を参照。

(4)環境研修の推進

環境調査研修所では、全国の地方公共団体、関係行政機関から、例年2,000名程度の研修への参加を得て、環境行政に関わる人材育成を行ってきました。

2021年度においては、2020年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、従来どおりの研修について、実施を見合わせました。

従来は、研修の双方向性の確保、研修生間の交流の重視等の観点から、合宿制により集合研修を実施してきましたが、現時点ではその形式での研修実施が困難な状況であることから、行政研修・職員研修・分析研修の一部カリキュラムについて、動画教材配信等、ウェブ経由での研修代替措置を実施しました。

また、研修所から地方試験研究機関等に共通試料を送付して行う「遠隔参加型分析実習」を2020年度に引き続き実施(年度内2回、のべ5コースを実施)したほか、環境分析に関する情報として、環境調査研修所のホームページ上で、関連図書、環境試料の分析手法に関するリンク集を紹介するとともに、メールによる環境分析に関する技術的な問い合わせ窓口を開設しています。

第6節 環境情報の整備と提供・広報の充実

1 EBPM推進のための環境情報の整備

環境に関するデータの利活用を推進するため、基礎的データを収集・整理した「環境統計集」を最新のデータに更新し、環境省ウェブサイトで公開しています。

2 利用者ニーズに応じた情報の提供

行政データ連携の推進、行政保有データの100%オープン化を効率的・効果的に進め、環境情報に関するオープンデータの取組の強化を図るため、「デジタルガバメント実行計画」(2019年12月20日閣議決定、2020年12月25日改定)等に基づき、環境省が保有するデータの全体像を把握し、相互連携・オープン化するデータの優先付けを行った上で、必要な情報システム・体制を確保し、データの標準化や品質向上を組織全体で図るなどのデータマネジメントを推進することを目的とした「環境省データマネジメントポリシー」を、2021年3月に策定しました。

「環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書(以下「白書」という。)」の内容を広く普及するため、全国2か所で「白書を読む会」をオンラインで開催しました。

視覚的に分かりやすいよう地理情報システム(GIS)を用いた「環境GIS」による環境の状況等の情報や環境研究・環境技術など環境に関する情報の整備を図り、「環境展望台」において提供しました。

港湾など海域における環境情報を、より多様な主体間で広く共有するため、海域環境データベースの運用を行いました。また、沿岸海域環境保全情報の整備・提供を行うとともに、関係府省・機関が収集した、衛星情報を含め広範な海洋情報を集約・共有する「海洋状況表示システム(海しる)」について、掲載情報の充実、機能の拡充を行いました。

自然環境保全基礎調査やモニタリングサイト1000等の成果に関する情報を「生物多様性情報システム(J-IBIS)」において、Web-GISによる提供情報も含めて整備・拡充するとともに、全国の国立公園等のライブ画像を配信する「インターネット自然研究所」においては、全国各地の様々な自然情報を安定的に継続して提供できるよう、ライブカメラの更新などの取組を進めました。また、「いきものログ」を通じて、全国の生物多様性データの収集と提供を広く行いました。

国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターにおいて、サンゴ礁の保全に必要な情報の収集・公開等を行いました。

第7節 環境影響評価

1 環境影響評価の総合的な取組の展開

環境影響評価法(平成9年法律第81号)の対象となる風力発電所の規模要件について、最新の知見に基づき環境影響評価法の対象事業との公平性の観点を踏まえた検討を行い、2021年10月に環境影響評価法施行令(平成9年政令第346号)を改正するとともに、地域の環境保全上の支障のおそれを防止等するための所要の経過措置を講じました。また、2021年6月に閣議決定した「規制改革実施計画」において、効果的・効率的なアセスメント等の風力発電に係る適正な制度的対応の在り方について、2022年度に結論を得ることとされ、環境省及び経済産業省は、2021年度から具体的な検討を開始しました。

近年、太陽電池発電所及び風力発電所の事業形態や土地利用、構造等の多様化が進んでおり、例えば、実態は1つの事業にもかかわらず事業の分割を行うことなどにより、環境影響評価法の対象を逃れているのではないかと疑われる事案等が生じています。環境省及び経済産業省は、法に基づく環境影響評価手続が適切に行われるよう、太陽電池発電所及び風力発電所について環境影響評価の対象となるべき事業の考え方を取りまとめ2021年9月に公表しました。また、太陽電池発電所について事業特性や地域特性に応じた合理的な環境影響評価を一層推進するため、造成地やゴルフ場跡地等の開発済みの土地における事業に関して環境影響評価を行う項目の合理的な選定の考え方を示したガイドラインを2021年6月に公表しました。

また、脱炭素社会の実現に向けた再生可能エネルギーの主力電源化への取組の一環として、地域の関係者間で協議しながら、環境保全、事業性、社会的状況に係る情報の重ね合わせを行い、円滑な再生可能エネルギー導入のための促進エリア設定等に向けたゾーニング等を支援する事業を実施しました。

さらに、情報アクセスの利便性を向上させて、国民と事業者の情報交流の拡充及び事業者における環境影響の予測・評価技術の向上を図るため、環境影響評価法に基づき事業者が縦覧・公表する環境影響評価図書について、法定の縦覧・公表期間を過ぎた場合においても図書の閲覧ができるよう、事業者の任意の協力を得て、環境省ホームページにおいて環境影響評価図書を掲載する取組を進めました。

2 質が高く効率的な環境影響評価制度の実施

(1)環境影響評価法の対象事業に係る環境影響審査の実施

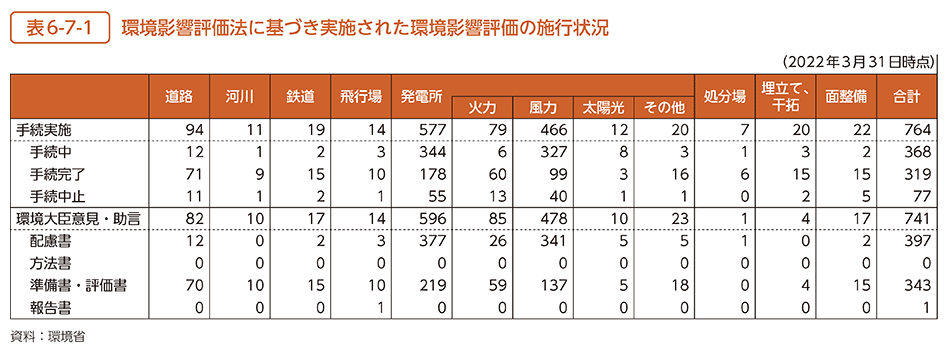

環境影響評価法は、道路、ダム、鉄道、飛行場、発電所、埋立て・干拓、土地区画整理事業等の開発事業のうち、規模が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価の手続の実施を義務付けています。環境影響評価法に基づき、2022年3月末までに計764件の事業について手続が実施されました。このうち、2021年度においては、新たに48件の手続が開始され、また、12件の評価書手続が完了し、環境配慮の確保が図られました(表6-7-1)。

近年、特に審査件数の多い風力発電事業については、騒音・風車の影といった生活環境への影響や、鳥類や植物・生態系など自然環境への影響等の観点に加え、地域との共生の観点から環境大臣意見を述べました。

また、既設の石炭火力発電設備の段階的なゼロ・エミッションを目指す事業については、2021年10月に閣議決定した国の目標・計画等を踏まえて審査しました。2021年12月時点では、国の目標・計画を達成するための政策的対応等について検討が進められている状況であることから、経済産業省に対しては、これを確実に達成するために、電力業界が計画的に温室効果ガス削減に取り組む自主的枠組みに関する早期の取組を促し、政策的対応について必要な検討を進めることを求めるとともに、事業者に対して、国の目標・計画と整合した対応の道筋が描けない場合には、事業実施の再検討を含め、あらゆる選択肢を検討することなどを求める環境大臣意見を述べました。

さらに、バイオマス発電所設置事業については、燃料の調達に当たり、第三者認証の取得等により、持続可能性を確保することを求めるとともに、燃料の製造、加工も含む本事業のライフサイクル全体の温室効果ガス排出量を算定し、その結果を踏まえ、必要に応じて事業計画の見直しを行うことなどを求めました。

加えて、2011年の環境影響評価法の改正により新たに導入された報告書手続きについて、那覇空港滑走路増設事業に係る報告書が2021年6月に主務大臣に送付されました。審査に当たっては、本事業の実施に伴い講じた環境保全措置の経緯、事後調査の結果等を確認し、2021年8月に環境大臣意見を述べました。

(2)環境影響評価に係る情報基盤の整備

質の高い環境影響評価を効率的に進めるために、環境影響評価に活用できる地域の環境基礎情報を収録した「環境アセスメントデータベース“EADAS(イーダス)”」において、情報の拡充や更新を行い公開しました。

第8節 環境保健対策

1 放射線に係る住民の健康管理・健康不安対策

(1)福島県における健康管理

国は、福島県の住民の方々の中長期的な健康管理を可能とするため、福島県が2011年度に創設した福島県民健康管理基金に交付金を拠出するなどして福島県を財政的、技術的に支援しており、福島県は、同基金を活用し、2011年6月から県民健康調査等を実施しています。具体的には、[1]福島県の全県民を対象とした個々人の行動記録と線量率マップから外部被ばく線量を推計する基本調査、[2]「甲状腺検査」、「健康診査」、「こころの健康度・生活習慣に関する調査」、「妊産婦に関する調査」の詳細調査を実施しています。また、ホールボディ・カウンタによる内部被ばく線量の検査や、市町村に補助金を交付し、個人線量計による測定等も実施しています。

「甲状腺検査」について、2016年3月に福島県「県民健康調査」検討委員会が取りまとめた「県民健康調査における中間取りまとめ」では、甲状腺検査の先行検査(検査1回目)で発見された甲状腺がんについては、放射線による影響とは考えにくいと評価されています。さらに、2019年7月、同検討委員会において、「現時点において、本格検査(検査2回目)に発見された甲状腺がんと放射線被ばくの間の関連は認められない。」と評価されています。

また、「基本調査」については、2021年7月、福島県「県民健康調査」検討委員会において、「これまでの調査結果について、県民全体の被ばく線量のレベルとともに事故直後の行動も把握しうる貴重な資料として、解析を継続して行い、その結果を国内外へ発信するよう努めること」、「事故後初期の被ばく線量を知りたいというニーズが時間の経過に伴って変化していることを考慮した上で、自らの被ばく線量を積極的に知りたいという県民に対しては窓口を用意して調査を継続していくこと」が今後の方向性として提案されました。

加えて「健康診査」については、これまでの健康診査の結果から、「現在のところ放射線の直接的な影響については確認されていない」としつつも、長期的な視点に立った健康調査が引き続き必要であり、地域住民の安全・安心の確保に応えていく必要があるとされました。

(2)国による健康管理・健康不安対策

環境省では、2015年2月に公表した「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家会議の中間取りまとめを踏まえた環境省における当面の施策の方向性」に基づき、[1]事故初期における被ばく線量の把握・評価の推進、[2]福島県及び福島近隣県における疾病罹患動向の把握、[3]福島県の県民健康調査「甲状腺検査」の充実、[4]リスクコミュニケーション事業の継続・充実に取り組んでいます。

[1]事故初期における被ばく線量の把握・評価の推進

大気拡散シミュレーションや住民の行動データ、ホールボディ・カウンタ等による実測値等、被ばく線量に影響する様々なデータを活用し、事故後の住民の被ばく線量をより精緻(ち)に評価する研究事業を実施しています。

[2]福島県及び福島近隣県における疾病罹患動向の把握

福島県及び福島近隣県における、がん及びがん以外の疾患の罹患動向を把握するために、人口動態統計やがん登録等の統計情報を活用し、地域ごとに、循環器疾患を含む各疾病の罹患率及び死亡率の変化等を分析する研究事業を実施しています。

[3]福島県の県民健康調査「甲状腺検査」の充実

福島県は、県民健康調査「甲状腺検査」の結果、引き続き医療が必要になった方に対して、治療にかかる経済的負担を支援するとともに、診療情報を活用させていただくことで「甲状腺検査」の充実を図る「甲状腺検査サポート事業」に取り組んでおり、国は、この取組を支援しています。このほか、国として甲状腺検査の結果、詳細な検査(二次検査)が必要になった方へのこころのケアの充実や、また県内検査者の育成や県外検査実施機関の拡充に向け、医療機関への研修会等を開催しています。

[4]リスクコミュニケーション事業の継続・充実

環境省では、2014年度から福島県いわき市に「放射線リスクコミュニケーション相談員支援センター」を開設し、避難指示が出された12市町村を中心に、住民を支える放射線相談員や自治体職員等の活動を科学的・技術的な面から組織的かつ継続的な支援を実施していくため、研修会や車座集会の開催等を行っています。

そのほか、希望する住民には、個人線量計を配布して外部被ばく線量を測定してもらい、またホールボディ・カウンタによって内部被ばく線量を測定することにより、住民に自らの被ばく線量を把握してもらうとともに、専門家から測定結果や放射線の健康影響に関する説明を行うことにより、不安軽減へつなげています。

一方、福島県外では、住民からの相談に対応する保健医療福祉関係者、自治体職員等の人材育成のための研修や、地域のニーズを踏まえた住民セミナーの開催等のリスクコミュニケーション事業に取り組んでいます。

2 健康被害の補償・救済及び予防

(1)被害者の補償・救済

ア 大気汚染の影響による呼吸器系疾患

(ア)既被認定者に対する補償給付等

我が国では、昭和30年代以降の高度経済成長により、工業化が進んだ都市を中心に大気汚染の激化が進み、四日市ぜんそくを始めとして、大気汚染の影響による呼吸器系疾患の健康被害が全国で発生しました。これらの健康被害者に対して迅速に補償等を行うため、1973年、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号。以下「公害健康被害補償法」という。)に基づく公害健康被害補償制度が開始されました。

公害健康被害補償法のうち、自動車重量税の収入見込額の一部相当額を独立行政法人環境再生保全機構に交付する旨を定めた法附則(法附則第9条)については、2018年度以降も当分の間、自動車重量税の収入見込額の一部に相当する金額を独立行政法人環境再生保全機構に交付することができるよう措置する、公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第11号)が2018年3月に公布されました。

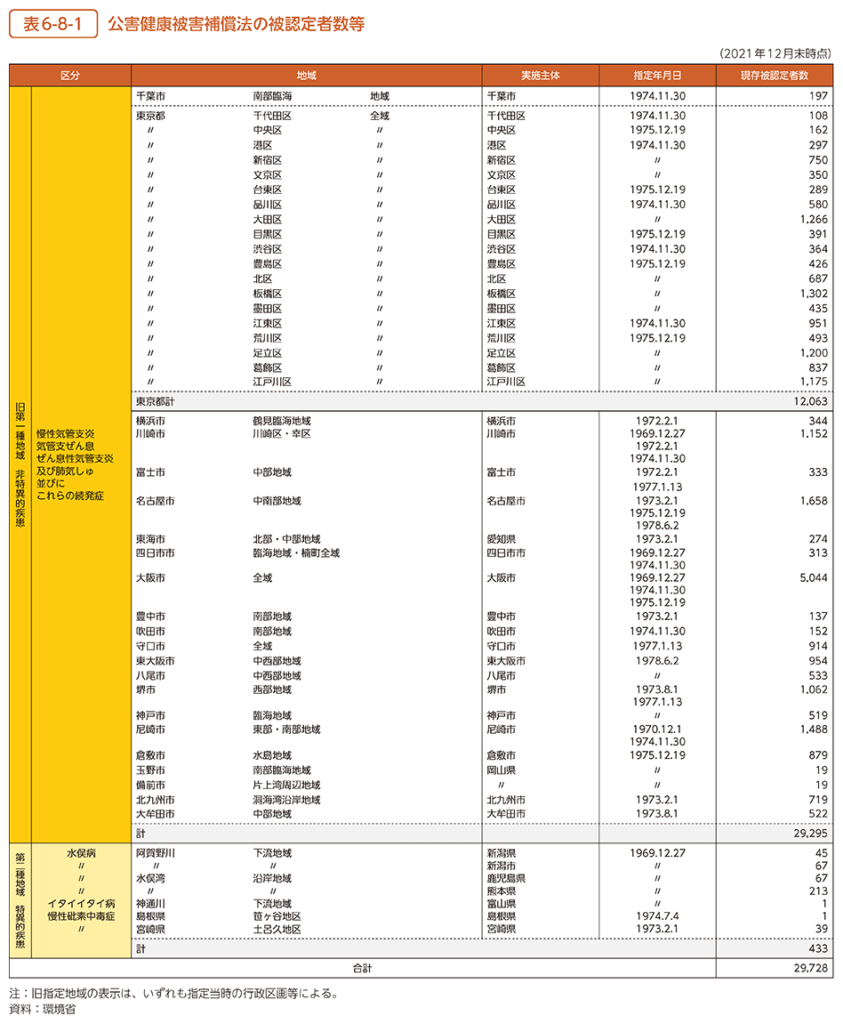

2021年度は、同制度に基づき、被認定者に対し、[1]認定更新、[2]補償給付(療養の給付及び療養費、障害補償費、遺族補償費、遺族補償一時金、療養手当、葬祭料)、[3]公害保健福祉事業(リハビリテーションに関する事業、転地療養に関する事業、家庭における療養に必要な用具の支給に関する事業、家庭における療養の指導に関する事業、インフルエンザ予防接種費用助成事業)等を実施しました。2021年12月末時点の被認定者数は29,295人です。なお、1988年3月をもって第一種地域の指定が解除されたため、旧第一種地域では新たな患者の認定は行われていません(表6-8-1)。

(イ)公害健康被害予防事業の実施

独立行政法人環境再生保全機構により、以下の公害健康被害予防事業が実施されました。

[1]大気汚染による健康影響に関する総合的研究、局地的大気汚染対策に関する調査等を実施しました。また、ぜん息等の予防・回復等のためのパンフレットの作成、講演会の実施及びぜん息の専門医による電話相談事業を行いました。さらに、地方公共団体の公害健康被害予防事業従事者に対する研修を行いました。

[2]地方公共団体に対して助成金を交付し、旧第一種地域等を対象として、ぜん息等に関する健康相談、幼児を対象とする健康診査、ぜん息患者等を対象とした機能訓練等を推進しました。

イ 水俣病

(ア)水俣病被害の救済

○ 水俣病の認定

水俣病は、熊本県水俣湾周辺において1956年5月に、新潟県阿賀野川流域において1965年5月に公式に確認されたものであり、四肢末端の感覚障害、運動失調、求心性視野狭窄(さく)、中枢性聴力障害を主要症候とする神経系疾患です。それぞれチッソ株式会社、昭和電工株式会社の工場から排出されたメチル水銀化合物が魚介類に蓄積し、それを経口摂取することによって起こった神経系疾患であることが1968年に政府の統一見解として発表されました。

水俣病の認定は、公害健康被害補償法に基づき行われており、2021年11月末までの被認定者数は、2,999人(熊本県1,790人、鹿児島県493人、新潟県716人)で、このうち生存者は、396人(熊本県213人、鹿児島県70人、新潟県113人)となっています。

○ 1995年の政治解決

公害健康被害補償法及び1992年から開始した水俣病総合対策医療事業(一定の症状が認められる者に療養手帳を交付し、医療費の自己負担分等を支給する事業)による対応が行われたものの、水俣病をめぐる紛争と混乱が続いていたため、1995年9月当時の与党三党により、最終的かつ全面的な解決に向けた解決策が取りまとめられました。

これを踏まえ、原因企業から一時金を支給するとともに、水俣病総合対策医療事業において、医療手帳(療養手帳を名称変更)を交付しました。また、医療手帳の対象とならない方であっても、一定の神経症状を有する方に対して保健手帳を交付し、医療費の自己負担分等の支給を行っています。

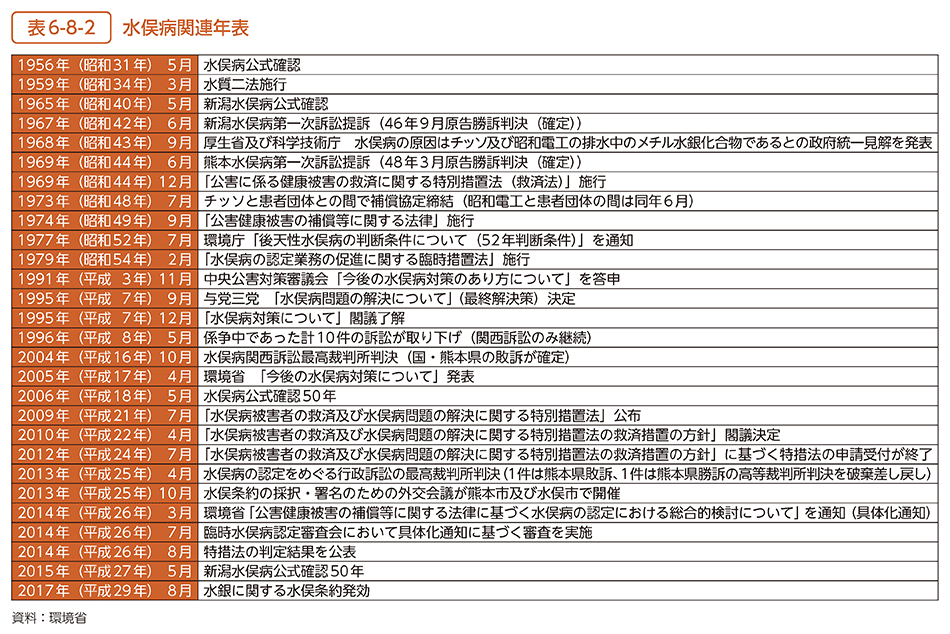

これにより、関西訴訟を除いた国家賠償請求訴訟については、原告が訴えを取り下げました。一方、関西訴訟については、2004年10月に最高裁判所判決が出され、国及び熊本県には、水俣病の発生拡大を防止しなかった責任があるとして、賠償を命じた大阪高等裁判所判決が是認されました(表6-8-2)。

○ 関西訴訟最高裁判所判決を受けた各施策の推進

政府は、2006年に水俣病公式確認から50年という節目を迎えるに当たり、1995年の政治解決や関西訴訟最高裁判所判決も踏まえ、2005年4月に「今後の水俣病対策について」を発表し、これに基づき以下の施策を行っています。

[1]水俣病総合対策医療事業について、高齢化の進展等を踏まえた拡充を図り、また、保健手帳については、交付申請の受付を2005年10月に再開(2010年7月受付終了)。

[2]2006年9月に発足した水俣病発生地域環境福祉推進室等を活用して、胎児性患者を始めとする水俣病被害者に対する社会活動支援、地域の再生・振興等の地域づくりの対策への取組。

○ 水俣病被害者救済特措法

2004年の関西訴訟最高裁判所判決後、公害健康被害補償法の認定申請の増加及び新たな国賠訴訟が6件提起されました。

このような事態を受け、自民党、公明党、民主党の三党の合意により、2009年7月に水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成21年法律第81号。以下「水俣病被害者救済特措法」という。)が成立し、公布・施行されました。その後、2010年4月に水俣病被害者救済特措法の救済措置の方針(以下「救済措置の方針」という。)を閣議決定しました。この救済措置の方針に基づき、一定の要件を満たす方に対して関係事業者から一時金を支給するとともに、水俣病総合対策医療事業により、水俣病被害者手帳を交付し、医療費の自己負担分や療養手当等の支給を行っています。また、これに該当しなかった方であっても、一定の感覚障害を有すると認められる方に対して、水俣病被害者手帳を交付し、医療費の自己負担分等の支給を行っています。

水俣病被害者救済特措法に基づく救済措置には6万4,836人が申請し、判定結果は3県合計で、一時金等対象該当者は3万2,249人、療養費対象該当者は6,071人となりました(2018年1月判定終了)。また、裁判で争っている団体の一部とは和解協議を行い、2010年3月には熊本地方裁判所から提示された所見を原告及び被告双方が受け入れ、和解の基本的合意が成立しました。これと同様に新潟地方裁判所、大阪地方裁判所、東京地方裁判所でも和解の基本的合意が成立し、これを踏まえて、和解に向けた手続が進められ、2011年3月に各裁判所において、和解が成立しました。

なお、認定患者の方々への補償責任を確実に果たしつつ、水俣病被害者救済特措法や和解に基づく一時金の支払いを行うため、2010年7月に同法に基づいて、チッソ株式会社を特定事業者に指定し、同年12月にはチッソ株式会社の事業再編計画を認可しました。

(イ)水俣病対策をめぐる現状

公害健康被害補償法に基づく水俣病の認定に関する2013年4月の最高裁判所判決を受けて発出した、総合的検討の在り方を具体化する通知に沿って、現在、関係県・市の認定審査会において審査がなされています。

こうした健康被害の補償や救済に加えて、高齢化が進む胎児性患者とその家族の方など、皆さんが安心して住み慣れた地域で暮らしていけるよう、生活の支援や相談体制の強化等の医療・福祉の充実や、慰霊の行事や環境学習等を通じて地域のきずなを修復する再生・融和(もやい直し)、環境に配慮したまちづくりを進めながら地域の活性化を図る地域振興にも取り組んでいます。

(ウ)普及啓発及び国際貢献

毎年、公害問題の原点、日本の環境行政の原点ともなった水俣病の教訓を伝えるため、教職員や学生等を対象にセミナーを開催するとともに、開発途上国を中心とした国々の行政担当者を招いて研修を行っています。

2021年度においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、セミナー及び研修について、実施を見合わせました。

ウ イタイイタイ病

富山県神通川流域におけるイタイイタイ病は、1955年10月に原因不明の奇病として学会に報告され、1968年5月、厚生省(当時)が、「イタイイタイ病はカドミウムの慢性中毒によりまず腎臓障害を生じ、次いで骨軟化症を来し、これに妊娠、授乳、内分泌の変調、老化及び栄養としてのカルシウム等の不足等が誘引となって生じたもので、慢性中毒の原因物質としてのカドミウムは、三井金属鉱業株式会社神岡鉱業所の排水以外は見当たらない」とする見解を発表しました。イタイイタイ病の認定は、公害健康被害補償法に基づき行われており、2021年12月末時点の公害健康被害補償法の現存被認定者数は1人(認定された者の総数は200人)です。また、富山県は将来イタイイタイ病に発展する可能性を否定できない者を要観察者として経過を観察することとしていますが、2021年12月末時点で要観察者は2人となっています。

エ 慢性砒(ひ)素中毒症

宮崎県土呂久地区及び島根県笹ヶ谷地区における慢性砒(ひ)素中毒症については、2021年12月末時点の公害健康被害補償法の現存被認定者数は、土呂久地区で39人(認定された者の総数211人)、笹ヶ谷地区で1人(認定された者の総数21人)となっています。

オ 石綿健康被害

石綿を原因とする中皮腫及び肺がんは、[1]ばく露から30~40年と長い期間を経て発症することや、石綿そのものが当時広範かつ大量に使用されていたことから、どこでばく露したかの特定が困難なこと、[2]予後が悪く、多くの方が発症後1~2年で亡くなること、[3]現在発症している方が石綿にばく露したと想定される30~40年前には、重篤な疾患を発症するかもしれないことが一般に知られておらず、自らには非がないにもかかわらず、何の補償も受けられないままに亡くなる方がいることなどの特殊性に鑑み、健康被害を受けた方及びその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずることにより、健康被害の迅速な救済を図る、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)が2006年2月に成立・公布されました。救済給付に係る申請等については、2020年度末時点で2万1,317件を受け付け、うち1万5,672件が認定、3,339件が不認定、2,306件が取下げ又は審議中とされています。

また、2016年12月に取りまとめられた中央環境審議会環境保健部会石綿健康被害救済小委員会の報告書を踏まえ、石綿健康被害救済制度の運用に必要な調査や更なる制度周知等の措置を講じています。

(2)被害等の予防

ア 環境保健施策基礎調査等

(ア)大気汚染による呼吸器症状に係る調査研究

地域人口集団の健康状態と環境汚染との関係を定期的・継続的に観察し、必要に応じて所要の措置を講ずるため、全国35地域で3歳児、全国36地域で6歳児を対象とした環境保健サーベイランス調査を1996年から継続して実施しています。これまでの調査結果では、大気汚染物質濃度とぜん息の有症率が常に有意な正の関連性を示すような状況にはなく、大気汚染によると思われるぜんそく有症率の増加を示す地域はみられませんでした。今後も調査を継続し、大気汚染とぜん息の関連性について、注意深く観察していきます。

そのほか、独立行政法人環境再生保全機構においても、大気汚染の影響による健康被害の予防に関する調査研究を行いました。

(イ)環境要因による健康影響に関する調査研究

花粉症対策には、発生源対策、花粉飛散量予測・観測、発症の原因究明、予防及び治療の総合的な推進が不可欠なことから、関係省庁が協力して対策に取り組んでいます。環境省では、スギの雄花調査及びスギ・ヒノキの花粉飛散量等の情報提供に係る調査を実施しました。

また、他にも、花粉や紫外線、黄砂、電磁界等についても、マニュアル等を用いて、その他の環境要因による健康影響について普及啓発に努めました。

イ 重金属等の健康影響に関する総合研究

メチル水銀が人の健康に与える影響に関する調査の手法を開発するに当たり、必要となる課題を推進することを目的とした研究及びその推進に当たり有用な基礎的知見を得ることを目的とした研究を行い、最新の知見の収集に取り組みました。

イタイイタイ病の発症の仕組み及びカドミウムの健康影響については、なお未解明な事項もあるため、基礎医学的な研究や富山県神通川流域の住民を対象とした健康調査等を実施し、その究明に努めました。

ウ 石綿ばく露者の健康管理に関する調査等

石綿関連所見や疾患の読影体制整備及びばく露の程度に応じた石綿ばく露者の健康管理の在り方について検討を行うため、協力の得られた自治体において、既存検診を活用した石綿関連所見・疾患の読影精度管理や有所見者を対象とした追加的な画像検査を実施し、疾患の早期発見の可能性を検証しました。また、石綿関連疾患に係る医学的所見の解析調査及び諸外国の制度に関する調査等を行いました。

第9節 公害紛争処理等及び環境犯罪対策

(1)公害紛争処理

公害紛争については、公害等調整委員会及び都道府県に置かれている都道府県公害審査会等が公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)の定めるところにより処理することとされています。公害紛争処理手続には、あっせん、調停、仲裁及び裁定の4つがあります。

公害等調整委員会は、裁定を専属的に行うほか、重大事件(水俣病やイタイイタイ病のような事件)、広域処理事件(航空機騒音や新幹線騒音)等について、あっせん、調停及び仲裁を行い、都道府県公害審査会等は、それ以外の紛争について、あっせん、調停及び仲裁を行っています。

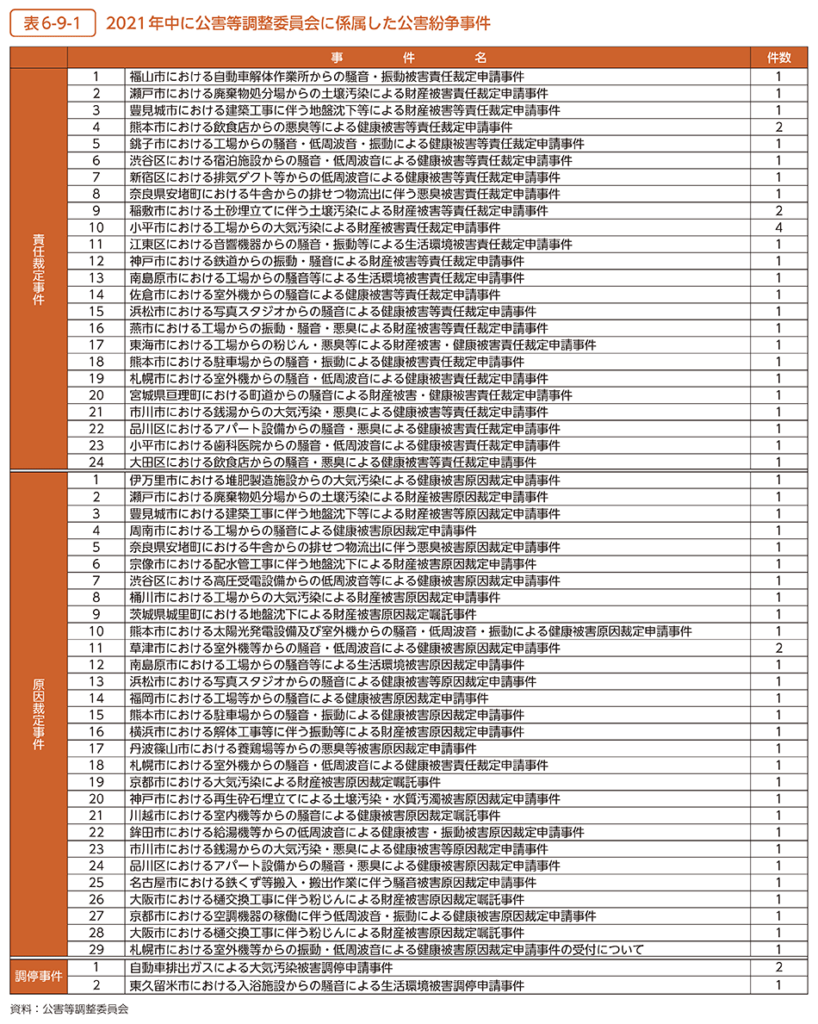

ア 公害等調整委員会に係属した事件

2021年中に公害等調整委員会が受け付けた公害紛争事件は27件で、これに前年から繰り越された35件を加えた計62件(責任裁定事件29件、原因裁定事件30件、調停事件3件)が2021年中に係属しました。その内訳は、表6-9-1のとおりです。このうち2021年中に終結した事件は11件で、残り51件が2022年に繰り越されました。

終結した主な事件としては、「瀬戸市における廃棄物処分場からの土壌汚染による財産被害責任裁定申請事件及び同原因裁定申請事件」があります。この事件は、愛知県瀬戸市の住民1名及び事業を営む法人(申請人)から、衛生組合(関係3市により組織される一般廃棄物処理を行う一部事務組合)を相手方(被申請人)として、申請人らが事業を営む土地に、被申請人によって、焼却残さ及び不燃性破砕残さを埋め立てられたことが判明し、本件廃棄物から環境基準を大幅に超過するダイオキシン類が検出されたとして、損害賠償合計2,000万円の支払を求めるとともに、当該因果関係の存在の確認を求めたものです。公害等調整委員会は、本件について、裁定委員会を設け、1回の現地審問期日を開催するとともに、必要な専門委員1人を選任したほか、事務局及び専門委員による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、2021年3月、責任裁定申請事件については、本件申請を一部却下、一部棄却するとの裁定を行い、原因裁定申請事件については、本件申請を一部認容、一部棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。

イ 都道府県公害審査会等に係属した事件

2021年中に都道府県の公害審査会等が受け付けた公害紛争事件は38件で、これに前年から繰り越された42件を加えた計80件(調停事件79件、義務履行勧告事件1件)が2021年中に係属しました。このうち2021年中に終結した事件は35件で、残り45件が2022年に繰り越されました。

ウ 公害紛争処理に関する連絡協議

公害紛争処理制度の利用の促進を図るため、都道府県・市区町村、裁判所及び弁護士会に向けて制度周知のための広報を行いました。また、公害紛争処理連絡協議会等を開催し、都道府県公害審査会等との相互の情報交換、連絡協議に努めました。

(2)公害苦情処理

ア 公害苦情処理制度

公害紛争処理法においては、地方公共団体は、関係行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるものと規定され、公害等調整委員会は、地方公共団体の長に対し、公害に関する苦情の処理状況について報告を求めるとともに、地方公共団体が行う公害苦情の適切な処理のための指導及び情報の提供を行っています。

イ 公害苦情の受付状況

2020年度に全国の地方公共団体の公害苦情相談窓口で受け付けた苦情件数は8万1,557件で、前年度に比べ1万1,099件増加しました(対前年度比15.8%増)。

このうち、典型7公害の苦情件数は5万6,123件で、前年度に比べ騒音が4,335件、大気汚染が2,782件増加するなど、全体でも9,568件増加しました(対前年度比20.6%増)。

また、典型7公害以外の苦情件数は2万5,434件で、前年度に比べ廃棄物投棄が1,557件増加するなど、全体でも1,531件増加しました(対前年度比6.4%増)。

ウ 公害苦情の処理状況

2020年度の典型7公害の直接処理件数(苦情が解消したと認められる状況に至るまで地方公共団体において措置を講じた件数)4万9,861件のうち、3万3,861件(67.9%)が、苦情を受け付けた地方公共団体により、1週間以内に処理されました。

エ 公害苦情処理に関する指導等

地方公共団体が行う公害苦情の処理に関する指導等を行うため、公害苦情の処理に当たる地方公共団体の担当者を対象としたウェブセミナー等を実施しました。

2 環境犯罪対策

(1)環境犯罪対策の推進

環境犯罪について、特に産業廃棄物の不法投棄事犯、暴力団が関与する悪質な事犯等に重点を置いた取締りを推進しました。2021年中に検挙した環境犯罪の検挙事件数は6,627事件(2020年中は6,649事件)で、過去5年間における環境犯罪の法令別検挙事件数の推移は、表6-9-2のとおりです。

(2)廃棄物事犯の取締り

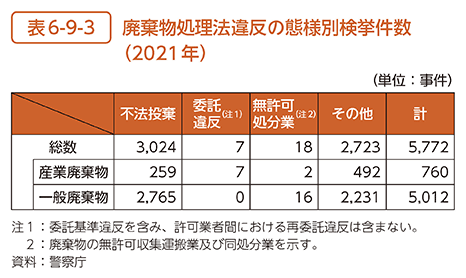

2021年中に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)違反で検挙された5,772事件(2020年中は5,759事件)の態様別検挙件数は、表6-9-3のとおりです。このうち不法投棄事犯が52.4%(2020年中は50.7%)、また、産業廃棄物事犯が13.2%(2020年中は13.9%)を占めています。

(3)水質汚濁事犯の取締り

2021年中の水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)違反に係る水質汚濁事犯の検挙事件数は0事件(2020年中は1事件)でした。

(4)検察庁における環境関係法令違反事件の受理・処理状況

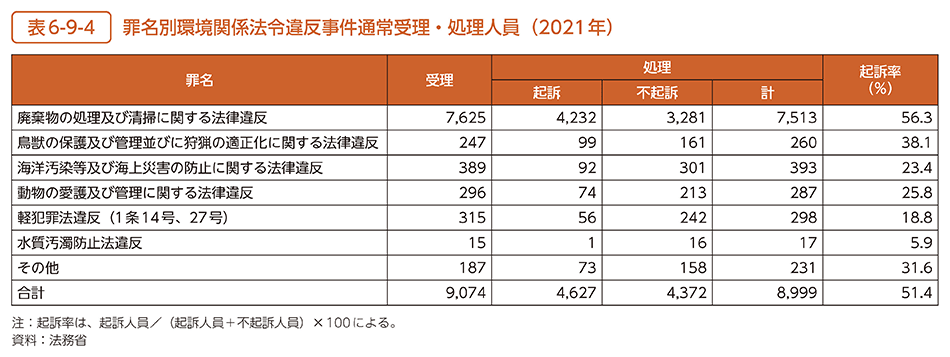

2021年中における罪名別環境関係法令違反事件の通常受理・処理人員は、表6-9-4のとおりです。受理人員は、廃棄物処理法違反の7,625人が最も多く、全体の約84%を占め、次いで、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)違反(389人)となっています。処理人員は、起訴が4,627人、不起訴が4,372人となっており、起訴率は約51.4%となっています。起訴人員のうち公判請求は254人、略式命令請求は4,373人となっています。

最近5年間に検察庁で取り扱った環境関係法令違反事件の通常受理・処理人員の推移は、表6-9-5のとおりです。2021年中の通常受理人員は9,074人で、前年より335人減少しています。

出典:環境省