第1章 1.5℃に向けて

「気候危機」とも言われている気候変動問題は、私たち一人一人、この星に生きる全ての生き物に結びついた、避けることができない喫緊の課題です。国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)のグラスゴー気候合意では、「気候変動及び生物多様性の損失という相互に結びついた世界全体の危機、並びに自然及び生態系の保護、保全及び回復が、気候変動への適応及び緩和のための利益をもたらすにあたり重要な役割を果たす」と述べられています。

世界的にも平均気温の上昇、雪氷の融解、海面水位の上昇が観測されており、我が国においても、平均気温の上昇、大雨、台風等による被害、農作物や生態系への影響等が観測されています。2021年8月に公表された「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書第I作業部会報告書政策決定者向け要約」によると、極端な高温、海洋熱波、大雨の頻度と強度の増加などを含む気候システムの多くの変化は、地球温暖化の進行に直接関係して拡大すると報告され、地球温暖化を抑えることが極めて重要であることが確認されました。

パリ協定で示された産業革命以前に比べて世界の平均気温の上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をするという目標は、COP26のカバー決定にも盛り込まれました。IPCCの「1.5℃特別報告書」において、気温上昇を約1.5℃に抑えるためには、2030年までに2010年比で世界全体のCO2排出量を約45%削減することが必要という知見が示されたため、世界各国は様々な問題に立ち向かいつつ、できるだけ早く、できるだけ大きく排出量を減らす取組を加速的に進めています。

第1節 世界の気象災害・我が国の気象災害と経済的影響

1 近年の国内外の気象災害

個々の気象災害と地球温暖化との関係を明らかにすることは容易ではありませんが、地球温暖化の進行に伴い、今後、豪雨や猛暑のリスクが更に高まることが予想されます。第1節では、近年の主な気象災害等の状況について振り返ります。

(1)世界の気象災害

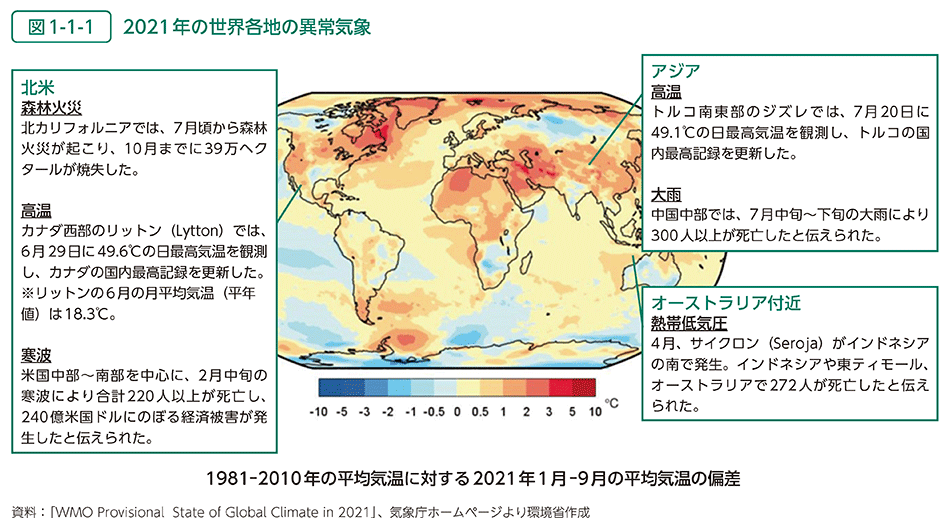

世界気象機関(WMO)や気象庁の報告によれば、2021年も世界各地で様々な気象災害が見られました。

米国やカナダでは6、7月に高温が続き、6月の米国本土の月平均気温は1895年以降で最も高くなりました。また、米国やカナダでは多数の大規模な山火事が発生しました(写真1-1-1)。

欧州では、7月中旬の大雨により広範囲で洪水が発生しました。ドイツ西部のリューデンシャイトでは、14日の1日間で、7月の平年の月降水量の約1.5倍に相当する降水量を観測しました。多数の河川で極端な洪水が発生し、ドイツで179人、ベルギーで36人が死亡しました。

(2)我が国の気象災害

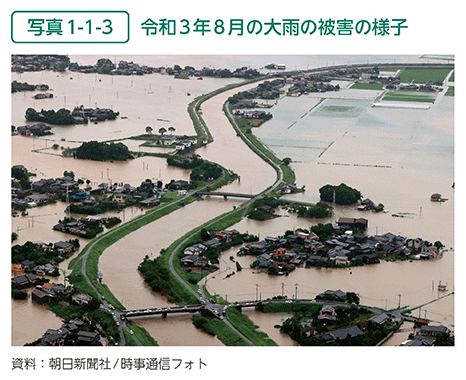

2021年8月中旬から下旬には、日本付近に停滞している前線に向かって下層の暖かく湿った気流が流れ込み、前線の活動が非常に活発となった影響で、西日本から東日本の広い範囲で大雨となり、総降水量が多いところで1,400mmを超える記録的な大雨に見舞われました。特に8月12日から14日は九州北部地方と中国地方で線状降水帯が発生して記録的な大雨となりました。また、西日本日本海側と西日本太平洋側では、1946年の統計開始以降、8月として最多月降水量記録を更新しました(写真1-1-3)。

この大雨により12名が犠牲となり、388件の土砂災害、26水系67河川で氾濫・浸食による被害が発生するなど(2021年9月2日時点)、各地で多くの被害が発生しました。

我が国では、長期的には極端な大雨の強さが増大する傾向が見られ、アメダス地点の年最大72時間降水量には、1976年以降、10年あたり3.7%の上昇傾向が見られます。

その背景要因として、地球温暖化による気温の長期的な上昇傾向に伴い、大気中の水蒸気量も長期的に増加傾向にあることが考えられています。

2 気象災害による経済的影響

気象災害は一たび起これば巨額の損害が発生する可能性があることから、気候変動問題は経済・金融のリスクと認識されるようになっています。国連防災機関(UNDRR)が2018年10月に発表した報告書(Economic Losses, Poverty & DISASTERS 1998-2017)では、1998年から2017年の直近20年間の気候関連の災害による被害額は2兆2,450億ドル(全体の被害額2兆9,080億ドルの77%)と報告されていますが、これは、1978年から1997年の20年間に生じた気候関連の災害による被害額8,950億ドル(全体被害額1兆3,130億ドルの68%)に比べて約2.5倍です。

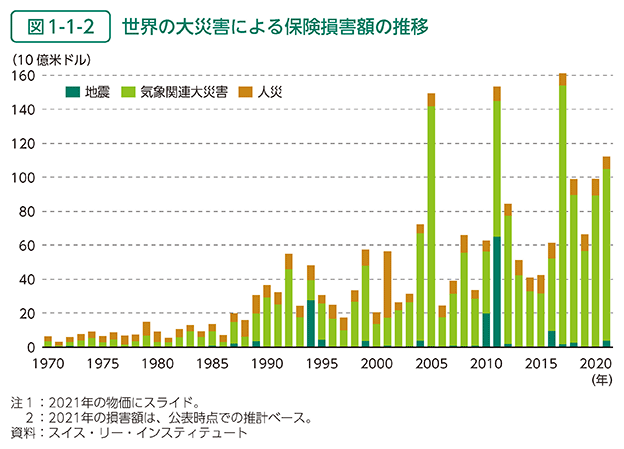

また、スイス・リー・インスティテュートの2021年第1号シグマ調査誌及び最新の公表値によると、世界の1970年から2021年にかけての保険損害額の推移のうち気象に関連する大災害による保険損害額は増大しています(図1-1-2)。平均気温の上昇による熱波の長期化と頻度増加、山火事や干ばつ、より深刻な降雨などの2次的災害が顕著に現れ始めています。そして、災害による物的損害、事業中断、作物不足等が、保険金支払いの増加に影響が表れています。

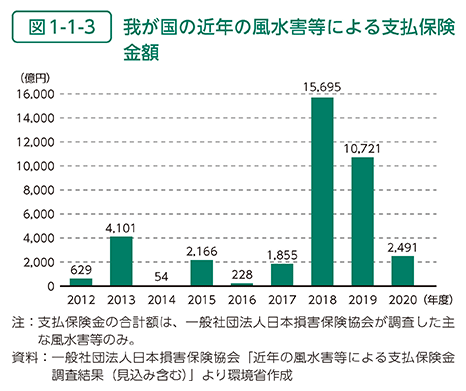

我が国においては、一般社団法人日本損害保険協会「近年の風水害等による支払保険金調査結果(見込み含む)」の調べによると、平成30年度に損害保険会社の主な自然災害の保険金支払額が、平成30年7月豪雨、平成30年台風第21号、平成30年台風第24号の自然災害によって過去最高額でした(図1-1-3)。平成30年7月豪雨では、九州北部、四国、中国、近畿、東海、北海道地方など多くの観測地点で24、48、72時間降水量の値が観測史上第1位となるなど、広い範囲における長時間の記録的な大雨となり、6,783件の全壊、1万1,342件の半壊など5万800件の住家被害が確認されています。

風水災害等による過去の支払保険金の金額は、平成後半以降に起こった災害が上位を占めています。

3 気候変動の状況とその影響

(1)世界の温室効果ガス排出量

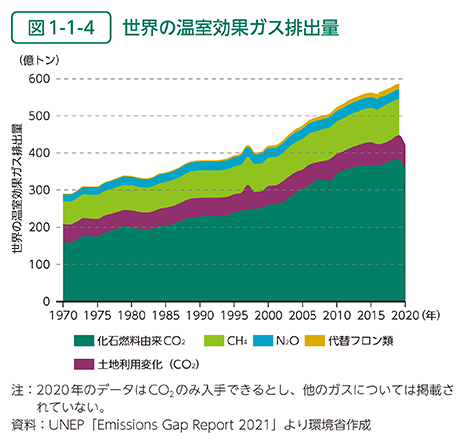

国連環境計画(UNEP)の「Emissions Gap Report 2021」によると、2019年の世界の人為起源の温室効果ガスの総排出量は、全体でおよそ581億トン(図1-1-4)、2020年の世界の温室効果ガス全体の排出量のデータはレポート公表時点では存在しないものの、世界の化石燃料由来のCO2排出量は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、2020年には前年から5.4%と今までになく減少したとされています。一方、2021年には強いリバウンド傾向が予測され、予備的な推計では、2019年よりわずかに少ない程度まで排出量が増加すると見られています。また、同報告書では、2020年は排出量が減少したものの、大気中の温室効果ガス濃度は上昇が続いていて、気候変動問題の解決のためには、速やかで持続的な排出削減が必要と述べています。

(2)我が国の温室効果ガス排出量

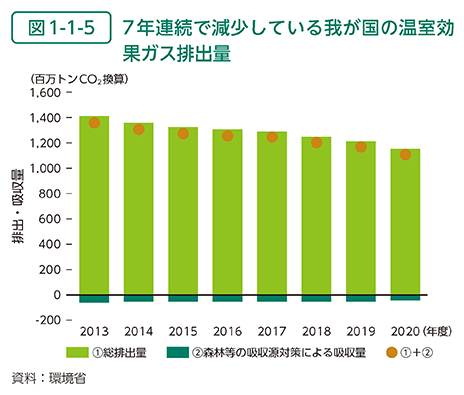

我が国の2020年度の温室効果ガス排出量(確報値)は、11億5,000万トン(CO2換算)であり、2014年度以降、7年連続で減少しています(図1-1-5)。その要因としては、エネルギー消費量の減少(省エネ等)や、電力の低炭素化(再エネ拡大、原発再稼働)等が挙げられます。また、前年度の総排出量(12億1,200万トンCO2)と比べて、5.1%(6,200万トンCO2)減少しており、その要因としては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴うエネルギー消費量の減少が示唆されます。2020年度の森林等吸収源によるCO2の吸収量は約4,450万トンCO2で、森林等吸収源を引くと、11億600万トンCO2で、2013年度の総排出量(14億900万トンCO2)と比べて、21.5%減少となりました。

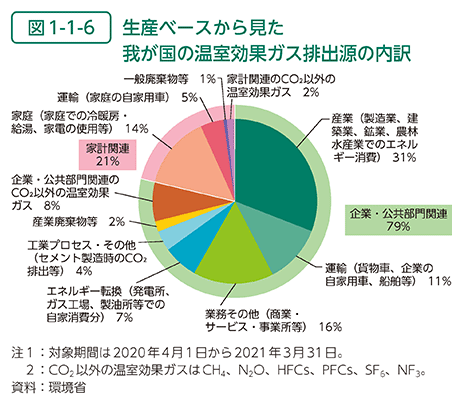

我が国の温室効果ガス排出量を生産ベースで見ると、主な家計関連に関する排出量の内訳は、冷暖房・給湯、家電の使用等の家庭におけるエネルギー消費によるものが中心となり、我が国全体の排出量のうち家計関連の占める割合は小さくなります(図1-1-6)。なお、生産ベースとは、日本国内で発生した排出量を指しており、発電や熱の生産に伴う排出量については、その電力や熱の消費者からの排出として算定した電気・熱配分後の排出量を指します。

4 気候変動及び気象災害を発端とする農林水産業への影響

近年、農産物や水産物などの高温による生育障害や品質低下、観測記録を塗り替える高温、豪雨、大雪による大きな災害が、我が国の農林水産業・農山漁村の生産や生活の基盤を揺るがしかねない状況となっています。

気候変動は、作物の生育や栽培適地の変化、病害虫・雑草の発生量や分布域の拡大、家畜の成長や繁殖、人工林の成長、水産資源の分布や生残に影響を及ぼし、食料や木材の供給や農林水産業に従事する人々の収入や生産方法に影響を及ぼします。このような影響は、気温や水温、CO2濃度の上昇といった直接的な原因によるものと、水資源量の変化や自然生態系の変化を介した間接的な原因によるものがあります。また、農林水産分野における気候変動の影響は、商業、流通業、国際貿易等にも波及することから、経済活動に及ぼす影響は大きいものとされています。

農林水産省の「令和2年度食料・農業・農村白書」(2021年5月閣議決定)によると、我が国は近年、異常気象に伴う大規模な災害が多発し、2020年7月に発生した「令和2年7月豪雨」により、広範囲で河川の氾濫による被害が発生し、農林水産関係の被害額は、2,208億円でした。さらに、台風等による被害が発生したことから2020年発生の主な気象災害による農林水産関係の被害額は、2,473億円でした。このように気象災害は、農林水産業に大きな影響を与えていることがわかります。

コラム:私たちの生活への影響

農林水産業は気候変動の影響を受けやすく、近年温暖化による農産物や水産物の生育障害や品質低下等の影響が顕在化しています。「農林水産省気候変動適応計画」(2021年10月農林水産省策定)によると、水産業においては高水温によるホタテ貝の大量へい死、高水温かつ少雨傾向の年におけるカキのへい死が報告されています。養殖ノリでは、秋季の高水温により種付け開始時期が遅れ、年間収穫量が各地で減少し、魚類による食害も報告されています。また、同計画に基づく取組の一環として、「令和2年地球温暖化影響調査レポート」(2021年8月農林水産省公表)では、各都道府県の協力を得て、地球温暖化の影響と考えられる農業生産現場での高温障害等の影響、その適応策等を取りまとめています。一部、現時点で必ずしも地球温暖化の影響と断定できないものもありますが、将来、地球温暖化が進行すれば、これらの影響が頻発する可能性があることからレポートの対象として取り上げています。

コラムでは、例年から影響発生の報告が多い、農畜産物を紹介します。私たちが普段口にする身近な野菜や果物等へ影響することがわかります。

地球温暖化の影響と考えられる農業生産現場での高温障害等の影響及び適応策等一覧

第2節 科学的知見から考察する気候変動

1 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書について

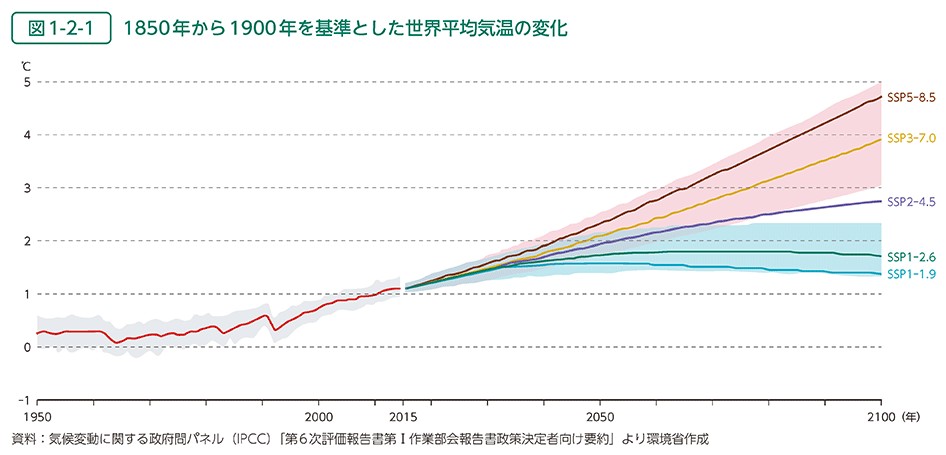

IPCCでは、気候変動に関連する最新の科学的知見を報告書として公表しています。IPCCは、2021年8月に第6次評価報告書(AR6)の第I作業部会報告書(WG1)を公表しました。自然科学的根拠に関する同報告書では、気候変動の原因について、「人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことは疑う余地がない」と、初めて明記されました。また、世界を46の地域に分けて分析が行われ、東アジアを含む多くの地域で極端な高温や大雨の頻度が増加したこと、多くの極端現象には人為的な影響があったこと、地球温暖化の進行に伴い今後も極端な高温や大雨等が起こるリスクが増加すること、報告書で考慮した全てのシナリオにおいて、世界平均気温は少なくとも今世紀半ばまでは上昇を続けることなどが記載されています。

2022年2月には第6次評価報告書の第II作業部会報告書(WG2)が公表されました。影響・適応・脆(ぜい)弱性に関する同報告書では、「人為起源の気候変動は、極端現象の頻度と強度の増加を伴い、自然と人間に対して、広範囲にわたる悪影響と、それに関連した損失と損害を、自然の気候変動の範囲を超えて引き起こしている。」と記載され、人間が引き起こしている気候変動の影響について言及がされました。その他、気温上昇が一時的に1.5℃を超える場合は、超えない場合と比較して、多くの人間と自然のシステムがより深刻なリスクに直面すること、地球温暖化の進行に伴い、損失と損害が増加し、更に多くの人間と自然のシステムが適応の限界に達するであろうことなどが記載されています。

同年4月には第6次評価報告書の第III作業部会報告書(WG3)が公表されました。気候変動の緩和策に関する情報をまとめた同報告書では、「COP26より前に発表された国が決定する貢献(NDCs)の実施に関連する2030年の世界全体の温室効果ガス排出量では、21世紀中に温暖化が1.5℃を超える可能性が高い見込みである」ことや、「オーバーシュートしない又は限られたオーバーシュートを伴って温暖化を1.5℃に抑える経路や2℃に抑える経路では、世界の温室効果ガスの排出量は、2020年から遅くとも2025年以前にピークに達すると予測される」ことなどが記載されています。

図1-2-1 1850年から1900年を基準とした世界平均気温の変化

コラム:ノーベル物理学賞受賞の眞鍋氏の研究

2021年10月、ノーベル物理学賞の受賞者に眞鍋淑郎氏が選ばれました。眞鍋氏は気候変動予測研究の第一人者であり、ノーベル物理学賞に地球物理学分野の研究者から選出されるのは初めてのことでした。眞鍋氏は40年以上前から、地球の大気や海洋の状態をコンピュータ上に表現する気候モデルの開発に尽力してこられました。気候モデルがあることによって、将来の地球環境がどのように変化するかなどを実験的に検証することが可能になりました。眞鍋氏の研究が、科学に立脚した気候変動対策の基盤となっています。眞鍋氏はIPCCの第1次評価報告書(1990年)等の執筆者として報告書の作成に従事されました。また、眞鍋氏の多数の論文が同報告書に引用されるなど気候変動の分野で多大な貢献をされています。

第3節 生物多様性の損失

気候変動と生物多様性の損失は、相互に密接に関連しています。生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム(IPBES)が2019年に発行した地球規模評価報告書では、生物多様性及び生態系サービスは世界的に悪化しており、自然の変化を引き起こす直接的・間接的要因は、過去50年の間に増大していると評価しています。特に、気候変動は直接要因のうち、土地・海域利用変化、生物の直接採取に次いで3番目に影響が大きいと評価しています。2010年に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)で採択された、2020年までの生物多様性の保全と持続可能な利用に関する世界目標「愛知目標」は未達成に終わりましたが、2030年までの間に生物多様性の損失を止め、回復軌道に乗せるための道筋をつけることは、気候変動対策の観点でも必要なことです。

1 科学的評価

2020年に開催されたIPBESとIPCCとの合同ワークショップでは、生物多様性の保護と気候変動の緩和、気候変動への適応の間の相乗効果とトレードオフがテーマとして取り上げられました。2021年に公表されたワークショップ報告書では、気候と生物多様性は相互に関連しており、生態系の保護、持続可能な管理と再生のための対策が気候変動の緩和、気候変動への適応に相乗効果をもたらすこと、さらに、気候、生物多様性と人間社会を一体的なシステムとして扱うことが相乗効果の最大化やトレードオフの最小化に効果的であると指摘しています。

また、IPBESの地球規模評価報告書は、人間活動の影響により、過去50年間の地球上の種の絶滅は、過去1,000万年平均の少なくとも数十倍、あるいは数百倍の速度で進んでおり、適切な対策を講じなければ、今後更に加速すると述べています。このような変化は、陸や海の利用の変化などといった直接的な要因だけではなく、社会的な価値観や行動様式に規定される、生産・消費パターンや制度、ガバナンスなどといった間接的な要因によっても引き起こされると述べています。愛知目標と同時に決められた生物多様性の長期目標である2050年ビジョン「自然との共生」の達成のためには、経済、社会、政治、技術すべてにおける横断的な「社会変革(transformative change)」が必要であると指摘しています。これは社会のあらゆる側面において前例のない移行が必要とされる気候変動対策と軌を一にするものです。

2050年ビジョン「自然との共生」の達成には、広範な人間活動にわたって「今まで通り(business as usual)」からの脱却が求められ、愛知目標の達成状況を評価した地球規模生物多様性概況第5版(GBO5)では、移行が必要となる8分野のうちの1つとして持続可能な気候変動対策を挙げています。GBO5では、自然を活用した解決策(NbS:Nature-based Solutions)の適用により気候変動の規模と影響を低減することを指摘しています。

2 市場による生物多様性への影響と生物多様性損失による経済の影響

2021年にイギリス財務省により公表されたダスグプタ・レビューは、生物多様性の損失を回復させることは気候変動への対応にも貢献するとした上で、我々にとって最も貴重な資産である自然に依存している経済、生計、幸福は、自然の供給力を大幅に上回って使用していることを指摘しています。そして、自然との持続的な関係を築く方法として、[1]人間の需要と自然資源の供給のバランスをとり自然の供給能力を向上させる、[2]経済的成功の測定方法を変える、[3]金融や教育等の制度及びシステムを変革する、の3点を指摘しています。また、世界経済フォーラム(WEF)が発表した「グローバルリスク報告書」(2022)では、気候変動対策の失敗と異常気象に次いで、生物多様性の損失が、向こう10年のうち世界規模で最も深刻なリスク(第3位)として位置づけられており、経済にとっても生物多様性の損失は重大なリスクです。

事例:自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD:Task force on Nature-related Financial Disclosures)

2021年6月、企業活動に対する自然資本及び生物多様性に関するリスクや機会を適切に評価し、開示するための枠組みを構築する国際的な組織として、自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)が設立されました。既に取組が進んでいる気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD:Task force on Climate-related Financial Disclosures)に続く枠組みであり、資金の流れをネイチャーポジティブ(生物多様性の損失を食い止め、回復に転じさせる)に移行させるという観点で、自然関連リスクに関する情報開示の枠組みを構築することを目指しています。

2022年に枠組みの草案を配布し、企業が参加するパイロット事業や規制当局・データ作成者等との協議を経て、2023年に枠組みを公表する予定です。

3 生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)第一部

2021年10月に生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)第一部が開催されました。ハイレベルセグメントでは、多くの国・地域の首脳や閣僚から生物多様性に関するコミットメントや取組が表明されるとともに、2022年のCOP15第二部におけるポスト2020生物多様性枠組の採択に向けた決意を示す「昆明宣言」が採択されました。同宣言の中では、生物多様性の損失の主な直接要因である気候変動に対して、生態系を活用したアプローチにより緩和・適応を行っていくことなどが記載されました。我が国からは、山口壯環境大臣がハイレベルセグメントに参加し、ポスト2020生物多様性枠組には、気候変動・環境対策にも貢献するNbS、2030年までに陸と海の30%の保全エリアを確保することを目指す「30by30(サーティ・バイ・サーティ)」、そして、強固なPDCAサイクルが重要であることを述べました。また、我が国が生物多様性条約事務局に設置した、生物多様性日本基金(JBF:Japan Biodiversity Fund)の第2期として総額1,700万米ドル規模(約18億円)での途上国支援を行うこと等を表明しました。

第4節 1.5℃に向けて

2021年4月、米国主催の下で気候サミットが開催されました。同サミットは、各国に対し、更なる気候変動対策を求め、国際社会の機運を高めることを目的とし、約40の国・地域の首脳級が参加しました。

2020年10月、我が国は、「2050年カーボンニュートラル」を目指すことを宣言するとともに、2021年4月、2050年カーボンニュートラルと整合的で野心的な2030年度の新たな削減目標を表明しました。我が国を含め、2021年に120を超える国と地域が2050年までのカーボンニュートラル実現を表明し、気候変動対策の国際交渉、国際会合を行っています。第4節では、気候変動に関する国際的な施策の動向として、各国際交渉、国際会合の内容について紹介します。

1 G7・G20における議論

我が国を含む主要先進7か国は、2021年6月のG7コーンウォール・サミットにおいて、世界的な気温上昇を1.5℃に抑えることを射程に入れ続けるための努力を加速すること、このため遅くとも2050年までのネット・ゼロ(温室効果ガスの排出実質ゼロ)にコミットすることで一致するとともに、排出削減が講じられていない石炭火力発電への政府による新規の国際的な直接支援を2021年末までに終了することにコミットしました。さらに、新興国を含むG20でも、2021年10月のローマ・サミットにおいて、世界の平均気温の上昇を1.5℃に抑えることを射程に入れ続けるために、長期的な野心と短・中期的な目標とを整合させる明確な国別の道筋の策定を通じ、全ての国による意味のある効果的な行動及びコミットメントが必要であることを確認しました。

2 国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)

2021年10月から11月に英国・グラスゴーで開催されたCOP26では、パリ協定を採択した2015年のCOP21以降初めてのCOPでの首脳級会合となる、世界リーダーズ・サミットが開催されました。同サミットには、我が国から岸田文雄内閣総理大臣が出席し、スピーチを行いました。

岸田文雄内閣総理大臣からは、2030年までの期間を「勝負の10年」と位置づけ、全ての締約国に野心的な気候変動対策を呼びかけたほか、新たな2030年温室効果ガス削減目標、途上国に対する今後5年間での最大100億ドルの追加支援の用意及び適応支援の倍増の表明、グリーンイノベーションの推進等、我が国の気候変動分野での取組の発信を行いました。

COP26では、全体決定として、最新の科学的知見に依拠しつつ、パリ協定に定められた1.5℃に向け、今世紀半ばのカーボンニュートラル及びその経過点である2030年に向けて野心的な気候変動対策を締約国に求める内容のほか、排出削減対策が講じられていない石炭火力発電の逓(てい)減(フェーズダウン)及び非効率な化石燃料補助金からのフェーズアウトを含む努力を加速すること、先進国に対して、2025年までに途上国の適応支援のための資金を2019年比で最低2倍にすることを求める内容が盛り込まれました。

また、COP25において検討を継続することとされていたパリ協定第6条に基づく市場メカニズムの実施指針が交渉の結果、合意され、パリルールブックが完成しました。同実施指針のうち、二重計上の防止については、我が国が打開策の一つとして提案していた内容(政府承認に基づく二重計上防止策)がルールに盛り込まれ、今回の合意に大きく貢献しました。その他、透明性枠組み(各国の温室効果ガス排出量、削減目標に向けた取組の進捗・達成状況等の報告制度)、国が決定する貢献(NDC)実施の共通の期間(共通時間枠)、気候資金等の重要議題でも合意に至り、パリ協定のルール交渉から目標達成に向けた本格的な実施へと、新しいステージへの移り変わりを告げる歴史的なCOPとなりました。山口壯環境大臣は、主要国大臣と10か国・地域の閣僚級及び代表と二国・二者間会合を行い、合意に向けた提案や議論をしたほか、閣僚級会合でも我が国としての主張を展開するなど、精力的に交渉を行いました。

さらに、今回のCOP26では、産業、土地利用、エネルギー、資金、海運等々の部門において、有志国や関係者が実施約束(プレッジ)をしてさらなる排出削減を加速させる、一種の協調行動を促すプログラムが盛り込まれました。

そのほか、会場内に設置した「ジャパン・パビリオン」においては、12の企業・団体による脱炭素技術等の展示及び31件のセミナーの開催等を通して、国内外の脱炭素移行に資する技術や取組を積極的に発信し、我が国による脱炭素に向けた取組をアピールしました(写真1-4-3)。さらに、我が国のCOPにおける初めての試みとして、ウェブサイト上で「ヴァーチャル・ジャパン・パビリオン」を開設し、計33の企業・団体が展示やプレゼンテーションを行いました。

コラム:COP26をきっかけとした世界の動き

パリ協定のルール交渉から目標達成に向けた本格的な実施へと、新しいステージへの移り変わりを告げる歴史的なCOPとなったCOP26は、政府だけでなく、地方公共団体、民間事業者等のあらゆるセクターが自主的に目標を設定して取組を加速化させる共同声明がなされました。

例えば、「COP26 DECLARATION ON ACCELERATING THE TRANSITION TO 100% ZERO EMISSIOIN CARS AND VANS」は、主要市場で2035年、世界全体で2040年までに販売される全ての新車を電気自動車(EV)等のゼロエミッション車とすることを目指す共同声明です。

イギリスやカナダ等の28か国は、遅くとも2040年(主要市場では2035年)までに販売される全ての新車をゼロエミッション車とすること、ニューヨークやサンフランシスコ等の45の地方公共団体は、遅くとも2035年までに所有またはリースで使用している車両をゼロエミッション車にする、また、権限が及ぶ範囲でゼロエミッション車の導入を政策的に支援すること、メルセデス・ベンツやフォード、ゼネラルモーターズ等の自動車メーカー11社や投資機関等は、主要市場において遅くとも2035年までに全ての新車販売をゼロエミッション車とすることを表明しています。

3 パリ協定6条(市場メカニズム)の実施拡大に向けて

COP26でパリ協定6条ルールが合意されたことにより、今後は同6条メカニズムの世界的な実施拡大を通じた排出削減の進展が重要となっていきます。

世界に先駆けて二国間クレジット制度(JCM:Joint Crediting Mechanism)を実施してきた我が国として、6条ルールの合意を踏まえ、環境省は主に3つのアクションに着手していきます。1つ目は、JCMのパートナー国の拡大、そしてアジア開発銀行、世界銀行、国連工業開発機関(UNIDO)などの国際機関と連携した案件の形成・実施の強化です。現状の17のパートナー国に加えてインド太平洋を重点地域として新たなパートナー国を得るべく、関係国との交渉を加速化していきます。また、COP27がエジプトで開催されるということも踏まえ、アフリカにおけるJCMの実施も強化していきます。2つ目は、民間資金を中心としたJCMの拡大です。これまでは政府資金を中心として、JCMプロジェクトを形成してきましたが、民間企業においてJCMを通じた国際的な排出量取引市場への関心が高まっていることも踏まえ、経済産業省等の関係省庁と共に、民間資金を中心としたJCMプロジェクトの形成に向けた検討を行っていきます。3つ目は、市場メカニズムの世界的拡大への貢献です。国連気候変動枠組条約の地域協力センターあるいは世界銀行と連携して、政府内の体制構築支援、あるいは実施プロジェクトによる削減量算定等に必要な技術支援などを行っていきます。これに関連して、2022年2月及び3月にパリ協定6条の市場メカニズムの実施拡大に向けた理解促進と能力向上に関する「パリ協定6条国際会議」を主催しました。山口壯環境大臣はオンラインで参加し、100か国以上、約1,000名の参加者とともに、各国政府関係者及び関係事業者等の具体的な体制整備や能力構築を促進するためにJCMや他の既存の取組の経験などの共有や市場メカニズムの利用に係る各国政府等の先進的な取組などをもとに議論しました。我が国はこの議論の結果を踏まえ、アジア太平洋地域を対象に、政府職員や事業者の能力構築支援、6条報告に関する相当調整を含めたトレーニング等の展開を行っていくこととなりました。

4 国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)、Glasgow Financial Alliance for Net Zero(GFANZ)

COP26開催のタイミングに合わせて、金融の分野で大きな二つの動きがありました。そのうちの一つがGlasgow Financial Alliance for Net Zero(GFANZ)の発足です。GFANZはネットゼロへの移行を目的として設立された銀行、保険、アセットオーナー、運用機関等の7つの金融イニシアティブの連合体です。2021年4月、前イングランド銀行総裁、国連気候変動問題担当特使であるマーク・カーニー氏が設立を表明し、同年11月に正式に発足しました。世界45か国の450社を超える金融機関が加盟しており、資産規模は約1京4,800兆円に及びます。参加機関は科学的根拠に基づいたガイドラインにより2050年までに二酸化炭素排出量の実質ゼロを達成することや、30年の中間目標を設定すること、透明性の高い開示を行うこと等が義務付けられており、日本の金融機関もGFANZの構成イニシアティブに多く加盟しています

もう一つの大きな動きが、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の設立です。国際会計基準(IFRS)の設立主体であるIFRS財団が、COP26の開催に合わせ、国際的なサステナビリティ基準を設定するために立ち上げた審議会です。今後の動きとして、まずは気候変動に関する情報開示の国際基準を策定することが見込まれています。日本国内でも、ISSBに対する意見発信のための体制整備を進めるなど、金融庁が関係省庁と連携して取り組んでいます。

出典:環境省