子どもたちが、生まれ育った家庭の経済社会状況にかかわらず、未来への希望を持ち、自立する力を伸ばすことのできる機会と環境を提供することは大人世代の責任です。 日本財団は、生活困窮家庭の子どもたちに、人や社会と関わる力、自己肯定感、生活習慣、学習習慣など生き抜く力を伸ばす支援を行っています。行政、NPO、大学、企業、市民の方々とチームで取り組み、 「みんなが、みんなの子どもを育てる社会」をつくることで、貧困の連鎖を断ち切ります。

「子どもの貧困」とは

今、わが国の実に7人に1人の子どもが貧困状態にあるといわれています。

この日本における「子どもの貧困」とは「相対的貧困」のことを指します。

相対的貧困とは、その国の等価可処分所得(世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割って調整した所得)の中央値の半分に満たない世帯のことを指し、子どもの貧困とは相対的貧困にある18歳未満の子どもの存在及び生活状況のことを指します。

こういった子どもたちは、毎日の衣食住に事欠く「絶対的貧困」とは異なりますが、経済的困窮を背景に教育や体験の機会に乏しく、地域や社会から孤立し、様々な面で不利な状況に置かれてしまう傾向にあります。

「子どもの貧困」の現状

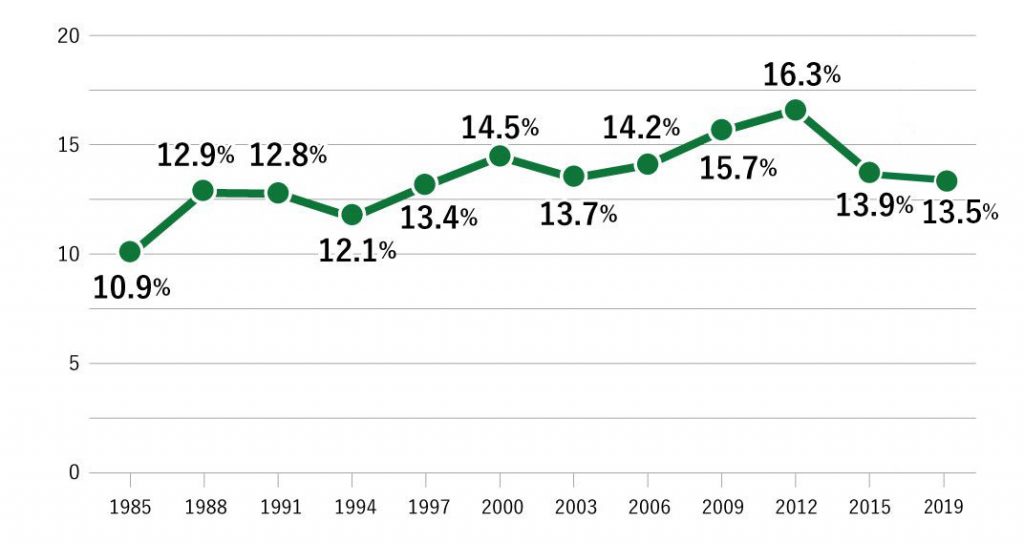

日本の子どもの貧困率は今、OECD加盟国の中で最悪の水準にあります。子どもの貧困率は、1980年代から上昇傾向にあり、今日では実に7人に1人の子どもが貧困状態にあるとされています。

子どもの相対的貧困率の推移。1985年に10.9%であった子どもの貧困率は、2019年には13.5%となっています。子どもの貧困率とは、相対的貧困の状態にある18歳未満の子どもの割合を指します。国民を可処分所得の順に並べ、その真ん中の人の半分以下しか所得がない状態を相対的貧困と呼び、親子2人世帯の場合は月額およそ14万円以下(公的給付含む)の所得しかないことになります。こうした世帯で育つ子どもは、医療や食事、学習、進学などの面で極めて不利な状況に置かれ、将来も貧困から抜け出せない傾向があることが明らかになりつつあります。子どもの貧困問題への対応は喫緊の課題となっています。

子供の貧困率とは

貧困の状況にある子供の割合。日本では、厚生労働省が3年ごとに実施す国民生活基礎統計の大規模調査の結果をもとに、OECDの定義に基づいて、「18歳未満の子供の総数に占める等価可処分所得が貧困線に満たない子供の割合」として算出される。

[補説]この貧困率は、世帯の所得から所得税・住民税・社会保険料・固定資産税を控除した可処分所得を世帯人員の平方根で割って算出した一人当たりの所得(等価可処分所得)を低い順に並べたとき、真ん中の人の所得の半分(貧困線)に満たない人の割合として計算される。

日本財団「子どもの貧困の社会的損失推計」レポート

wha_pro_end_03出典:日本財団 子どもサポートプロジェクト