SDGs目標9番「産業と技術革新の基盤をつくろう」とは?

SDGs9の目標「産業と技術革新の基盤をつくろう」とは、正式には「強靱(レジリエント)なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る」と訳されており、簡単にまとめると、持続可能な社会をつくるために技術を向上し、新たな価値を創造することで、産業を発展させ、暮らしを支えるインフラを整えようとするものです。

インフラとは

インフラは水や電気・インターネットのほか、病院や公園のような「安全&快適に暮らせる設備」全般を指す言葉です。普段の暮らしに必要なライフライン整備に加え、国や地域に関係なく誰でも参加しやすい産業システムづくりが求められています。

特に、インフラ整備や産業の発展に遅れをとるアフリカなどの後発開発途上国にとって、目標9は重要な項目です。また、日本を含めた先進国も、それぞれが抱える課題に沿った技術革新が求められています。

「レジリエント(強靭)なインフラ」とは?

正式和訳にある、聞き慣れない言葉「レジリエント」。

辞書で「レジリエント(resilient)」をひくと出てくるのは、「弾力があるさま・柔軟性があるさま」です。

また「強靭(きょうじん)」は、「しなやかで強いこと。柔軟でねばり強いこと・様子」という意味になります。

SDGs目標9でいう「レジリエント(強靭)なインフラ」とは、何があっても壊れないインフラ、ではなく、事故や災害が起こってもしなやかに復興できるインフラを意味しています!

長い間、自然と共に生きている私たちは、台風や地震など自然災害によってたびたび甚大なダメージを受けてきました。加えて近年は、気候変動の影響でその規模が拡大していると感じる人も多いでしょう。

自然災害による断水や停電・インターネットの遮断は、私たちの暮らしだけでなく命をも脅かす恐れがあります。

そこで求められるのが、万が一のことが起きても機能する代替システムづくりのような、柔軟に対応できるインフラ整備です。

SDGs9「産業と技術革新の基盤をつくろう」のターゲット

SDGs目標9のターゲットは、どの課題に対してどういう解決をしていったらいいのか、より具体的な1〜5の達成目標とa〜cの実現方法、合計8個のターゲットで定義されています。

ターゲット

- 9.1 すべての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉を支援するために、地域・越境インフラを含む質の高い、信頼でき、持続可能かつ強靱(レジリエント)なインフラを開発する。

- 9.2 包摂的かつ持続可能な産業化を促進し、2030年までに各国の状況に応じて雇用及びGDPに占める産業セクターの割合を大幅に増加させる。後発開発途上国については同割合を倍増させる。

- 9.3 特に開発途上国における小規模の製造業その他の企業の、安価な資金貸付などの金融サービスやバリューチェーン及び市場への統合へのアクセスを拡大する。

- 9.4 2030年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向上させる。すべての国々は各国の能力に応じた取組を行う。

- 9.5 2030年までにイノベーションを促進させることや100万人当たりの研究開発従事者数を大幅に増加させ、また官民研究開発の支出を拡大させるなど、開発途上国をはじめとするすべての国々の産業セクターにおける科学研究を促進し、技術能力を向上させる。

- 9.a アフリカ諸国、後発開発途上国、内陸開発途上国及び小島嶼開発途上国への金融・テクノロジー・技術の支援強化を通じて、開発途上国における持続可能かつ強靱(レジリエント)なインフラ開発を促進する。

- 9.b 産業の多様化や商品への付加価値創造などに資する政策環境の確保などを通じて、開発途上国の国内における技術開発、研究及びイノベーションを支援する。

- 9.c 後発開発途上国において情報通信技術へのアクセスを大幅に向上させ、2020年までに普遍的かつ安価なインターネット・アクセスを提供できるよう図る。

なぜ、SDGs9の目標達成が必要なのか?

ここでは、SDGs目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」が必要な理由を見ていきましょう。

すべての基盤・インフラ整備の重要性

人々の暮らしを豊かにし、持続可能な社会を築くうえで、インフラ整備は欠かせません。

インフラは、いわば建物の地盤にあたるものです。地盤が緩い状態で建物を建てようとしても、建設自体がうまくいかなかったり、建ててもすぐに壊れてしまいます。

ビジネスにおいては、たとえ新しい技術やアイディアを思いついたとしても、ベースとなる技術や設備が整っていなければ作業効率が悪くなってしまい、思うような発展が見込めません。

暮らしの面では、人々の生活に必要不可欠な水道や電気が整わなければ、暮らしの質だけでなく健康や仕事の環境にも影響を与えてしまいます。

開発途上国のインフラ整備の必要性

開発途上国のインフラが整えば、子どもの教育から産業の発展まで、あらゆる人々の生活の質が向上し、豊かな社会を築けます。

開発途上国の一部には、生活に最も重要な水や電気はもちろん、医療や教育さえまともに受けられない人々が、まだまだたくさんいます。

国連広報センターによれば、世界には電気が自由に使えない人が7億5,900万人、安全に管理された飲料水を利用できていな人が20億人と、解決すべき課題が多いのが現状です。

国や地域を超え、平等で安全なインフラ整備を進めることは、長い目で見て世界の持続可能な発展につながるのです。

インターネットの普及の必要性|2022年時点で29億人が利用できていない

国際電気通信連合(ITU)が2022年にまとめたGlobal Connectivity Report 2022によると、現在、世界の約29億人がインターネットにアクセスできない状態にあります。そのうち90%が開発途上国に暮らしているのです。

特に、開発途上国を含む国々の農村部では、17%もの人々が携帯電話を使うことができません。

近年、先進国でオンラインを中心とした福祉サービスや学校の授業が増えていく中、こうした人々が取り残されてしまう問題を、早急に解決する必要があります。

世界のインフラの現状・課題

世界には約200の国や地域が存在しますが、2017年時点で開発途上国・後発開発途上国とされる国は約150か国ほど。世界の人口の約8割以上の人たちが、貧しい生活を余儀なくされています。

すべての人々が豊かな暮らしを送るために、生活・経済・福祉といったさまざまな側面からのインフラ整備は欠かせません!

インフラが整っていない国やそこで暮らす人々の現状は?

開発途上国の中でも、特に貧困格差が深刻なアフリカでは、人口の45%以上が1日1.25ドル(約137円)以下で生活し、40%以上の人々が安全な飲料水も確保できない状態にあります。

また、インターネットに関する課題も残します。

世界では、人口の半数以上もの人々が都市部に暮らし、40億人がインターネットを利用しています。

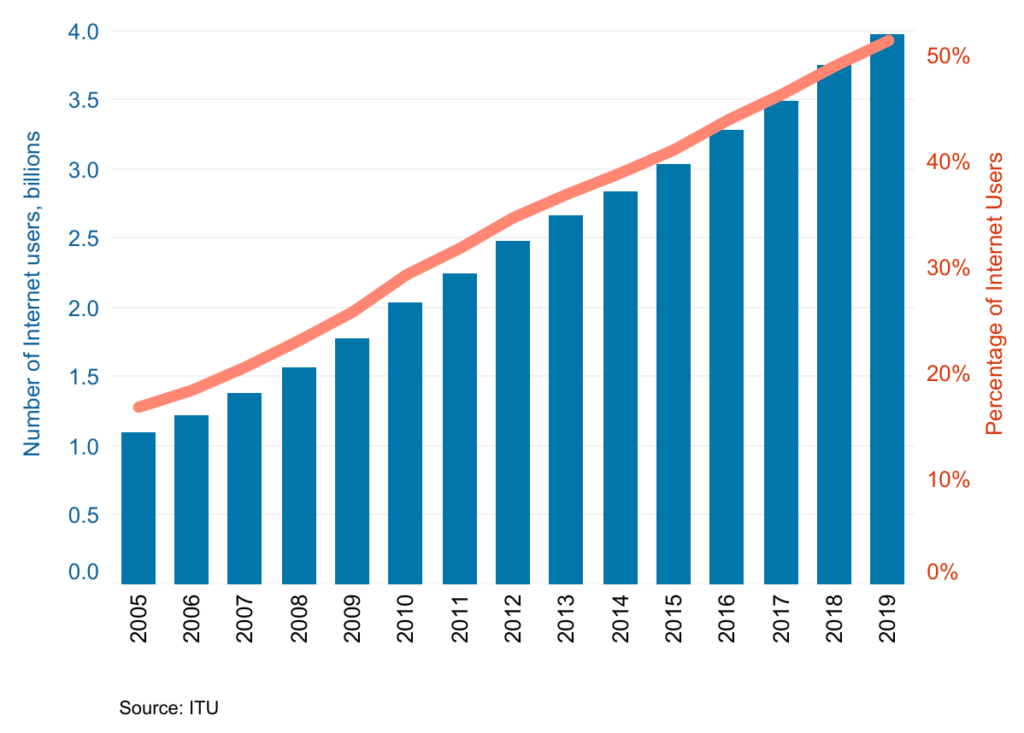

以下の図は、国際電気通信連合(ITU)が発表した、2005年~2019年の間で世界のインターネット利用者増加を示すグラフです。

数値だけ見ると、着実にインターネットの利用者が増えています!

しかし実際は、開発途上国の多くでインターネットを気軽に利用できる設備が整っていません。

暮らしの基盤であるインフラが未整備のままでは、1日に何時間もかけて水を汲みにいかなければならなかったり、暗い時間の作業がままならなかったりと、生活に支障が出てしまいます。

子どもたちにとっては、安全な生活環境が保障されない事態に加え、学校に行く機会を得られず、将来の選択肢がどんどん狭まってしまいます。

もちろん年代・性別にかかわらず、誰もが安全で快適な暮らしを送れ、あらゆるチャンスを平等に得られるように、インフラ整備は何よりも優先すべき課題なのです!

近年は特に、後発開発途上国47か国のうち33か国を占めるアフリカ諸国の整備遅れが深刻で、早急な課題解決が求められています。

アフリカの深刻な問題:交通インフラの未整備と管理・連携不足

アフリカには、植民地時代に作られた道路交通網がありますが、貧困による資金不足で管理できず老朽化が進んでいます。

加えて、国によって政策の優先事項・方針が異なるため足並みがそろわず、国境を越えた道路整備が停滞しているのが現状です。

小国が立ち並ぶアフリカ大陸では、このような事情から大規模な整備が難しく、普段の暮らしへの影響はもちろん、輸送コストが上がってしまうのも難点です。

輸送に時間とお金がかかれば、国内移動だけなく、国外への移動を必要とするグローバル産業の参入しにくくもなります。

2014年のアフリカ・インフラ開発プログラム(PIDA)のレポートによれば、移動に利用できる道路の割合は、他の地域の開発途上諸国では50%なのに対し、アフリカではたった34%に過ぎません。

交通インフラが未整備なうえ、これまでに作られた道路の管理が行き届かず、使用できない道路が増加していることも一因です。

同報告では、アフリカの交通インフラ未整備が産業の成長率を年間2%も奪っている、と指摘しています。

こうした交通インフラの未整備は、現地の人々の豊かな暮らしの妨げになるだけでなく、グローバルな競争にも大きな遅れをとる原因となってしまっているのです。

開発途上国のインフラ整備を進めるためには

今後、開発途上国のインフラ整備を進めていく必要があることがわかりました。では、どのようなポイントに留意して展開すれば良いのでしょうか。1つずつ詳しく見ていきましょう!

①整備後の管理継続を含めた、長期計画を実行しよう

現在、アフリカの道路インフラ未整備に加え、既存の道路老朽化が深刻な問題になってしまったのは、管理不足が大きな原因です。

主な資金は先進国の政府や起業・民間団体から来ていますが、先進国は計画通りにインフラを整えるだけでなく、その後の定期的なメンテナンスまでケアすることが大切です。

先進国は、返済義務不要の政府出資金・ODAをはじめ、企業や民間組織による資金提供を行なっています。

しかし資金の提供だけでなく、アフリカ諸国が自ら持続的に管理を行えるよう、技術支援を含めた長期的な援助を行う必要があります。

②小さな国が集まる大陸だからこそ、国・地域間の連携・調整がカギ!

アフリカ大陸は50以上もの国や地域から成り立っています。

特に国をまたぐ道路や橋の建設など大規模な交通インフラを整備しようとすれば、隣接する国や地域間との連携や調整が不可欠です。

ひとつの大陸としてインフラを整えるには、アフリカの国々がお互いに足並みをそろえてインフラを整える意識を持ち密なコミュニケーションを交えてプロジェクトを計画・進行する必要があります。

ここまでが世界の現状と課題です。次では、日本にもインフラに関する課題はあるのかを見ていきましょう。

日本の現状・課題

先進国としてインフラが整っているように見えても、実はITや交通インフラについて問題を抱えている日本。

そんな日本の現状と課題を見ていきましょう。

現状①:欧米諸国と比較したICT技術の普及遅れ

GLOBAL NOTEの統計によると、日本のインターネット普及率は、2022年時点で92.73%と高水準で、世界では25位をマークしています。

しかし学校でのオンライン学習の導入・リモートワークの推進に伴う、ICT(Internet and Communication Technology)を利用したシステムの普及はまだまだです。

特に欧米諸国のような、デジタル技術を用いた教育における整備の必要性が、経済開発協力機構(OECD)をはじめ、専門家・政治家の間で指摘されています。

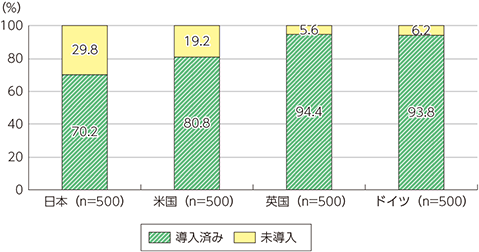

こちらは総務省が公表している、各国のICT導入状況を示すグラフです。

緑の部分が導入済みであることを示していますが、ほかの先進国に比べても、タブレット端末やスマートスピーカーを利用したICT導入の遅れが目立っていることが伺えます。

誰もが平等な環境にアクセスできるようにするには、迅速な対応・整備が求められているのです。

解決に向けた課題|誰もがアクセスできるオンラインシステム構築を

地域や職業に関係なく、誰もが平等に教育・医療・保険などさまざまなサービスを活用できるシステム構築は重要な課題です。

高いレベルでセキュリティを保持しながら、オンラインで完結する公共手続きや診療のような、安全で市民が誰でもアクセスできるインフラシステムを整備することが求められています。

感染症のパンデミックを機に、日本でもリモートワークや、印鑑を用いない電子署名システムへの移行の必要性に迫られました。

一方で、エストニアの国民IDを参考にして生まれた日本のたマイナンバー。交付が始まって数年経ちましたが、納税や保険の手続きには各所へ訪問する必要があり、利用者が負担を強いられる場面も多々あります。

現在もすこしずつ改革が進められているものの、まだまだ欧米諸国のように、オンラインで完結する医療予約・社会福祉といった電子サービスは普及していません。

今後、さらなる改善が必要となってくるでしょう。

現状②:高度経済成長期に建設したインフラ(道路・水道管など)の老朽化

日本の水道・道路といった生活インフラ整備は、戦後~高度経済成長期で一気に行われたため、設備の老朽化が問題となっています。

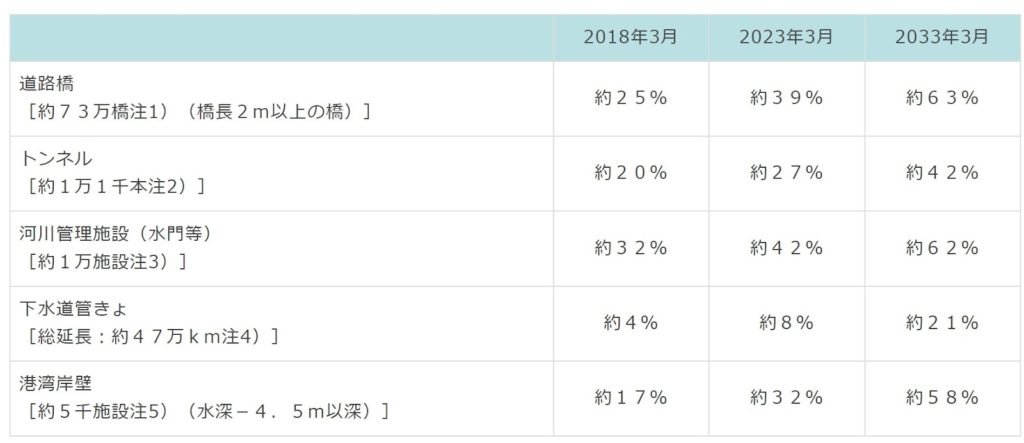

国土交通省が出している「建設後50年以上経過する社会資本の割合」の表では、以下のような数値が発表されています。

建設年度不明の設備を除いた場合でも、今後20年でメンテナンスの必要が生じる道路橋、トンネル、河川、下水道、港湾はいずれも2018年度と比べ2倍以上の数値になるという予測が。

建設する以上、もちろん定期的なメンテナンスも必要です。

こうした設備の老朽化は、重大な事故の原因となり、人の生命をも奪いかねません!

そもそもインフラを整備する目的のひとつは、誰にとっても使いやすく、生活を支えるために作られるもの。

国や組織は、インフラシステムを作って終わらせるのではなく、常に「みんなにとって利用しやすくなっているかどうか」の視点を含めてメンテナンスをしなければなりません。

老朽化が原因で、市民の生活が不便になってしまったり、命を脅かすような事態を避けたりするためにも、作った側は「点検・整備」にまで目を向けることが大切です。

SDGsの目標9では、単なる技術開発やインフラ整備にとどまらず、長期的な視点で「利用者にとっての使いやすさ」と「持続可能かどうか」を考える必要があるのです。

解決に向けた課題|自然災害大国だからこそ、強靭なインフラ整備が必要

暮らしの利便性や使う人のことを意識した実用的で快適なインフラの整備は、自然災害の多い国だからこその喫緊の課題です。

地震や台風だけにとどまらなず、気候変動の影響も相まって集中豪雨などの自然災害に頻繁に見舞われる、近年の日本。

災害発生後も国が指揮を執り、市民が少しでも不便なく安全・快適に生活を続けられるよう、ライフラインである水や電気、居住スペースの確保と同時に、医療サービスや物資支援がスムーズに受けられるシステムの構築を早急に行う必要があります。

インフラが整っていないと何が問題なの?問題の解決策はある?

インフラの必要性について、世界と日本の現状・課題を見てきました。

しかし、そもそもインフラが未整備の状態では、何が問題なのでしょうか。

気候変動の影響を受けやすくなる

ライフラインに欠かせない水や電気・インターネットといったインフラが未整備だったり、メンテナンスがされていなかったりすると、気候変動による降水量の変化や気温の上昇によるダメージを受けやすくなります。

たとえば水供給のインフラは、気候変動の影響による降水量の増加や減少、海面や気温の上昇に影響されます。

急な増水で水道管が破裂したり、大気汚染による外気や水質の変化で設備の腐食が進んだり…。さまざまな想定をしながら、持続可能で気候変動にも強いインフラ整備を形成することは、これからの時代を生きる上で必須です。

グローバル社会に遅れをとる

たとえば、南アフリカのサブサハラ地域の人口は 10 億人で、世界人口の約13%を占めていますが、陸路における貨物の輸送量は、わずか2%に過ぎません。

欧州や北米・東南アジアが貨物輸送量の大きな割合を占めていることから、明らかな競争力の遅れが目立ち、グローバル市場への参入を阻まれています。

市場に参入できるチャンスが少ないということは、国にお金が回らなくなるということを意味します。

社会全体での経済の停滞が起こるだけにと止まらず、雇用や教育の機会を逃すことになってしまい、市民の生活の質がどんどん下がってしまいます。

こうした悪循環を断ち切るために、グローバル市場参入の基盤となる交通・経済インフラを整える必要があるのです。

政策・福祉などのオンライン普及の遅れが貧困格差を生む

オンラインシステムの普及が叫ばれる今日の世界ですが、インターネット環境の整備が不十分な国や地域では、本来届けるべき人たちに必要な、公共福祉・医療のようなサービスが行き届きません。

世界には、施設から離れた場所に住んでいる・常にサポートを必要とする小さな子どもやお年寄りがいる、のように、さまざまな事情で移動が困難な人がいます。

遠隔で公的手続きや公共福祉サービス・診療を遠隔で受けられるようにシステムを整えれば、暮らしに必要なバックアップを受けやすくなり、生活の質向上に繋がるもの。

誰もが簡単に、平等なオンラインサービスを受けられるインターネットの普及は、貧困格差をこれ以上生まないための重要策のひとつです。

インフラが満たされ産業化が進むことのメリットとは?

SDGs目標9では、強靭なインフラ構築が開発途上国の発展を支える、としています。

開発途上国が発展すれば、新しい産業・技術の可能性が生まれ、誰もが平等なグローバル社会が望めるのです。

インフラが充実すれば、人々の生活の質がUPするだけでなく、子どもたちの将来に必要な教育の機会を与えられるように。

教育は仕事を得るためだけでなく、ターゲット9.5の中で述べられているように、より持続可能な科学技術の開発を進めるのに必要な研究者・開発者を育てる道にもつながります。

その後、仕事や研究職に就いて産業・技術を生み出す人が増えれば、地域や国全体に程よくお金がまわり、先進国の支援に頼らず自国で独立した活動が可能になるのです。

産業の基盤となるインフラが整えば、作業効率が高まって次のアクションも起こしやすくなり、持続可能な社会に向けたビジネス・問題解決へのアイディアを形にしてさらなる発展が見込めます。

インフラが充実するということは、一部の地域や国だけでなく、グローバル社会にもメリットがあるのです。

インフラを満たすための解決策はあるの?

では、インフラを整えるための解決策はあるのでしょうか?

開発途上国への継続的な支援が必要

先進国は資金面だけにとどまらず、プロジェクトの進め方や必要な技術の伝達のように、多角的な側面での継続したサポートが必要です。

産業の創出・促進だけを目的にせず、「誰もが暮らしやすい社会をつくる」という意識を根底にしながら、開発途上国への長期的な支援を進めなければなりません。

アフリカ開発銀行グループによる経済見通しレポートでは、2020年から続くパンデミックの影響もあり、すでに6か国で債務が原因の経済危機に陥っている、と報告されました。

これはロックダウンによる経済の停滞だけでなく、アフリカ国内の政治事情が関係していて、汚職が原因で資金が一部の利権者に渡ってしまったり、本来使われるべき先へ辿り着かなかったりという例が起きているためです。

お金をもらった側が、お金の使い方やそもそものインフラ整備の重要性を理解していなければ、先進国の資金サポートの意味がありません。

また同レポートによれば、レジリエンスを構築するための最有線事項として「金融・財政支援を維持すること、社会的セーフティネットを拡充して経済成長をより公平なものにすること」とあります。

インフラ整備のノウハウ・技術の継承が求められる

先進国はただお金を貸し付けるだけでなく、その先のサポートまで考慮して、市民の生活に必須となるライフラインの整備と、デジタル化の普及を同時に行う必要があります。

その際、プロジェクトを開発途上国に丸投げするのではなく、進行のノウハウや技術を継承し、継続してサポートを続けることが求められます。

時間はかかるかもしれませんが、親身なサポートと努力によるインフラ整備は、効率のよい産業化の確立と、持続可能な社会の形成をなしえるでしょう。

SDGs9の達成に求められる対策

ひと口に「インフラ」といっても、さまざまな種類がありますが、SDGsの基本理念にある「持続可能な社会の実現」を踏まえることが大前提。

そのためには、地球環境に考慮した工夫が必要になってきます。

そこで近年、欧米をはじめ世界で注目されているのが「グリーンインフラ」です。

自然の生態系を有効活用してインフラを整備する「グリーンインフラ」はアメリカ発祥の概念で、欧米諸国を中心に積極的に取り入れられてきました。

アメリカのポートランドや欧州の各都市で行われているような都市の緑化をはじめ、土地の特徴を活かした雨水貯蓄管の設置などの取組が進んでいます。

また都市周辺の豊かな森林を活かすことで、微生物から大型動物まで多様な生き物たちが形成する生態系を守りながら、暴風雨や土砂崩れといった気候変動が原因の自然災害を最小限に抑えることが可能です。

たとえば大雨が降った場合、コンクリートの地盤は雨水を地下へ直に通してしまいます。しかし草木が根を張る豊かな森林では、土壌そのものが貯水タンクの役割を果たし、自然災害を防いでくれます。

ほかにも、ビルの屋上に植物を植えて雨水の放出量を一時的に抑えたり、建物内に水の循環設備をつくって冷暖房の効果を生んだりといった例も。

ブロックやコンクリートを緑で覆うことで、町の外観を美しく見せるうれしい効果もありますよね。

インフラ整備に求められるのは、急速な技術発展だけでなく、地球が持つ豊富な自然資源に寄り添うことなのかもしれません。

出典:Spaceship Earth