太陽光発電や電気自動車、スマートグリッド、省エネ家事など先進的な環境技術の開発に欠かせない資源、レアメタル(希少金属)。現在、レアメタルの産出は一部の国に偏在しており、今後は資源獲得競争の激化、価格高騰などが懸念されている。そうした中、注目を集めているのが国内に存在する「都市鉱山」である。

日本の都市鉱山には膨大な量の金属が蓄積たれているといわれているが、活用に向けた課題は少なくない。都市鉱山の現状と活用に向けた課題について考察する。都市鉱山とは、地域から掘り出され人間の活動に入った金属資源を意味し、使用済み家電や携帯電話、産業用の金属スクラップなどが含まれる。

日本の都市鉱山は世界有数の資源国に匹敵

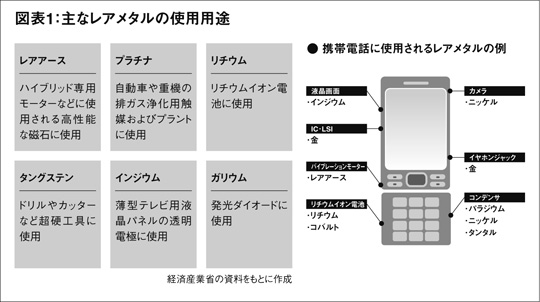

液晶パネルに使われるインジウム、電気自動車の電池に使われるリチウム、発光ダイオードに使われるガリウムなど、レアメタルの多くは製品単位の使用量は少ないが代替の利かない機能を有しており、その資源確保は産業界にとって重要な意味を持つ(図表1)。一方でレアメタルは、産出国の偏在、BRICs諸国の台頭による需要増、資源ナショナリズムの影響により、価格高騰や需給逼迫が予想されている。資源の大半を輸入に頼る日本にとってレアメタルの安定供給は産業界の命運を握る課題として認識されている。

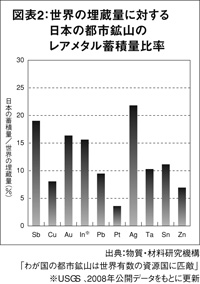

こうした背景の中、2008年1月、独立行政法人物質・材料研究機構から「わが国の都市鉱山は世界有数の資源国に匹敵」と題するレポートが発表された。レポートによれば、日本の都市鉱山に蓄積されている量は、世界の現有埋蔵量に対し、金は約16%(約6,800トン)、銀は約22%(6万トン)、錫は約11%、タンタルは約10%、インジウムは約16%※と試算されている(図表2)。そのため、同レポートの発表後、都市鉱山への注目度が一気に高まった。

都市鉱山が世界規模なのは蓄積量であって埋蔵量ではない

「たしかに日本の都市鉱山の規模は膨大ですが、発表した数値は蓄積量であって埋蔵量ではありません」と、先のレポートをまとめた物質・材料研究機構の元素戦略センター長である原田幸明氏はあえて釘を刺す。蓄積量とは散在している金属そのものの量であり、埋蔵量とは資源として利用できる状態の金属を指す。つまり、この蓄積量の中にはごみとして焼却・埋め立てられたもの、投棄・散逸してしまったもの、いわゆる「散逸ストック」も含まれており、すべてを資源化できるわけではないというのである。そもそも資源とは、東北大学多元物質科学研究所の中村崇教授の定義によれば、「素材の元となる成分を高濃度で含み、不純物が一定し、かつ一定箇所に一定量集中して存在すること」とされている。足元の土に鉄やアルミニウムの元素がわずかに含まれていたとしても、それを資源ということはできない。同様に、いくら家電や携帯電話にレアメタルが含まれているとはいえ、全国に散在したままでは資源とはいえないのである。

それゆえ、都市鉱山活用の第一歩は、全国にさまざまな形で散在している金属を回収して集約することとなる。

小型電気電子機器の基板に含有されるレアメタルは推計530トン

都市鉱山を大きく分けると、工場から出る金属スクラップ、先述の散逸ストック、消費者の手に渡った電気電子機器類の3種類がある。このうち工場の生産工程から出る金属スクラップ類は、不純物が混ざりにくく一定量を安定回収できるため、現時点で多くの素材が再資源化されている。焼却・埋め立てなど、ごみとして処理されてしまったものは廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)によって掘り起こしが禁じられており、現時点では再資源化の対象としてみることはできない。投棄・散逸してしまったものは管理できないので、ここで論じることは不可能だ。

そこで、本特集では再資源化の可能性がありながら取り組みが途上にある使用済み電気電子機器の回収に絞って現状を検証することにした。

使用済み電気電子機器の中で、冷蔵庫、エアコン、テレビ、洗濯機、薄型テレビ、乾燥機は、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の対象となっており、パソコンや小型二次電池は資源有効利用促進法(3R法)の対象として、リサイクルが行われている。しかし、携帯電話、ゲーム機、ビデオデッキ、デジタルカメラ、携帯音楽プレーヤーなど小型の電気電子機器を回収する法律はない。携帯電話は業界団体による自主回収が進められているが、それ以外の機器は大半が一般廃棄物として処理されている。これらの機器には、さまざまなレアメタルが含まれているが、回収されることなく不燃物として処分場で埋め立て、焼却されたり、二次資源・中古品として海外へ流出している。この実情は、環境破壊と資源流出という二重の意味で憂慮すべき事態である。

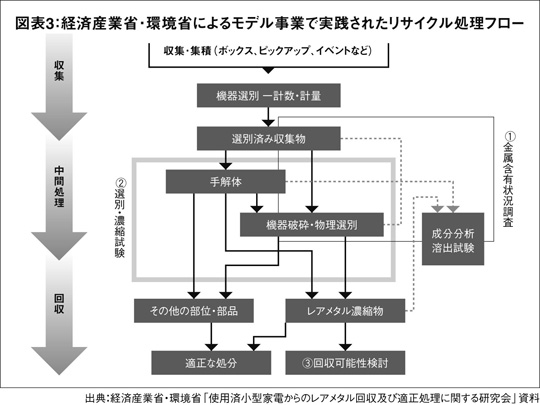

課題解決の道筋が見えない中、地方発の取り組みが始まった。2006年に秋田県大館市で始まった小型電子機器を回収する「こでんプロジェクト」である。同事業は、東北大学を中心とするRtoS研究会が中心となり、JOGMEC、秋田県、企業などの協力のもとでスタートし、徐々に対象地域を広げ2008年度には秋田県全域に拡大した。この事業は、循環型社会構築を模索する環境省と経済産業省に認められてモデル事業化され、茨城県、東京都、福岡県など全国へ取り組みを広げ、試験をしている(図表3)。

両省はモデル事業の成果として、ステーション回収のように既存の回収法を踏襲すると効率的であること、回収ポテンシャルと排出ポテンシャルの比率が1~20%であり、さらなる回収が可能であること、小型電気電子機器の基板に含有されるレアメタル量は推計530トンであることなどを発表した。モデル事業は、小型の電気電子機器の回収がレアメタル再資源化に有効である可能性を示したが、経済合理性については、2010年度に検討していくこととしている。

東北大学大学院環境科学研究科の教授であり、RtoS研究会の理事を務める白鳥寿一氏は、秋田でのモデル事業に好意的なコメントをしている。「金属資源の有効利用に県民の方々が理解を示し、快く回収に協力してくれたことは大きな成果だと思います。費用を負担して携帯電話を回収する動きもある中、寄付の形で使用済み機器が集約され鉱床化できる可能性を示したことは、新しいリサイクルシステムの糸口になるかもしれません」。

今後、環境省と経済産業省は、モデル事業で得られたデータをもとに取り組みを深化させていく予定だ。両省協力のもと、廃棄物の適正処理という環境管理や資源戦略の観点から、レアメタル回収システムの構築を目指していく。両省はモデル事業の継続に加え、専門的な見地から集中して議論を行う「レアメタルワーキンググループ」、有害性の評価を検討する「環境管理ワーキンググループ」、経済性の評価を検討する「リサイクルシステムワーキンググループ」を設置して議論を深めていく方針を示している。

都市鉱山のビジネス化に向けた挑戦

小型電気電子機器の回収は義務化されていないが、業界団体によって自主回収された携帯電話やリース期間終了後のOA機器、3R法に則って回収されたパソコンなどは、すでに民間業者の手によって一部再資源化が進められている。神奈川県相模原市に本社を構える横浜金属株式会社では、使用済みの携帯電話やパソコン、OA機器などを回収し、金、銀、パラジウムを再資源化する事業を展開している。同社が再資源化の事業を展開するに当たっては、当初、多くの障壁を越えなければならなかった。廃棄物として回収した機器には、都道府県をまたいだ移動に制限があり、手解体も規制されており、再資源化は事業として成り立たなかったのである。この課題を解決するため、同社は多岐にわたる実用技術の組み合わせを試験し、産廃物としての取り扱いから有価物として買い取れる方法を工程改善によるコストダウンで開拓し、実用化した。これによって廃棄物処理法の制約にとらわれない事業が可能になったが、コストダウンの限界を超えたマイナス資材は、取り扱うのが不可能であった。その後、数年かけて産業廃棄物収集運搬・中間処理の許可を取得して有価物化できない資源も扱えるよう改善した。さらに、コストのみに集中するのではなく、再資源化率の向上を前面に押し出した工程へと改善し、発注主のニーズに合わせた何種類もの競争力のある提案を用意している。現在、同社では使用済み機器の回収から検量、仕分け、解体、分別を原則的に手作業で行っている。一般的に、使用済みの電気電子機器は機械設備で破砕・焼却されており、この場合の再資源化率は約60%程度といわれる。これに対し同社は、1台1台を素材単位に手解体することによって、再資源化率を98%まで高めている。基板・接点などの貴金属を含有する原料は製錬による回収工程を経て、金、銀、パラジウムへ再資源化、アルミ系非鉄原料と銅系非鉄原料は国内非鉄業者へ、ガラス原料は国内カレット業者へ、バッテリー原料は国内製錬業者へ、プラスチック原料はサーマルリサイクルまたは中国でプラスチック樹脂として再生している。

「手解体には人件費がかかるため、コストが見合うのは、市場価格が高価で安定している貴金属を含有している原料に限られ、そうでない原料は事業化が困難です。1製品に微量しか含まれていないレアメタル類だけでは、何十万台という機器を集めないと再資源化できませんし、その作業量を加算したら、どれだけ工夫しても現状では採算をとることはできません」(横浜金属商事株式会社 環境リサイクル部 新井勝己副部長)。

散在する金属素材をいかにして集約するか

回収事業者への取材の結果、現時点では小型の電気電子機器の回収システムは確立されていないこと、さらに、機器に含まれるレアメタルは極めて微量で再資源化しても採算がとれないことがわかった。この課題の解決は容易ではないが、関係者の間では以下のような対策が検討され始めている。

1つは、廃棄物処理法の下でリサイクルを考えるのではなく、資源戦略という視点で思い切って回収システムを刷新することである。たとえば、地方自治体の単位で回収システムを考えるのではなく、全国あるいは国際規模の仕組みを構築して資源を集中させてスケールメリットが働く方法などが検討されている。そのコストを誰が負担するのかなど議論は尽きないが、そろそろ動脈産業と均衡のとれる質の高い静脈産業の在り方を検討する時期にきていることは間違いないであろう。

もう1つは、各メーカーが製品開発時から再資源化を前提としたリサイクル設計を行うことである。しかし、解体が容易な設計は消費者保護の観点から困難であること、各部品の成分や原材料は機密事項に触れるため開示が難しいこと、機械解体できるよう標準化を進めると差別化ができなくなることなどが想定されており、導入の障壁は高い。だが、経済と環境を両立させるために、いずれは世界中の企業が真剣にリサイクル設計を導入せざるを得なくなるのではないだろうか。

スクラップから資源を生み出すには

原鉱石からの金属製造工程は、地殻から鉱石を取り出す「採鉱」、有用な鉱石を濃化させる「選鉱」、目的の金属を分離回収する「製錬」の3つに大別できる。この工程を都市鉱山にあてはめるなら、「採鉱」に値するのが使用済み家電・金属スクラップなどの回収、「選鉱」は分解・粉砕・分離(選別)濃縮作業にあたる。そして都市鉱山を資源化する最後の工程が「製錬」である。

「製錬」工程には、鉱石や精鉱、中間反応物を加熱して金属に還元する「乾式製錬」、目的金属を水溶液溶媒で金属イオンとして溶出させる「湿式製錬」、電極を通して電解水溶液に直流電流を流し金属を析出させる「電解製錬」などの技術がある。都市鉱山の製錬も、理論的にはこれらの製錬技術の応用によって実現可能だといわれている。

国内には、すでに都市鉱山活用に向けた製錬設備を整備している企業がある。非鉄金属大手のDOWAホールディングス株式会社は、2008年4月に秋田県・小坂町の製錬所にTSL炉と呼ばれる新型リサイクル対応炉を本格稼働させた。この新型炉では、携帯電話や使用済み家電のプリント基板のほか、亜鉛の製錬工程や化学工業で出た残 などを原料として金や銀などの貴金属とセレン、アンチモン、ビスマスなどのレアメタルなど、20種類の元素を回収することができる。このような先進的な技術を用いればある程度のレアメタルは回収できるが、問題は経済合理性である。都市鉱山を採算がとれる鉱脈に変えるには、レアメタルの回収量を飛躍的に増やし、素材をできる限り選別してから製錬しなくてはならない。

そもそも製錬工程は元素によって異なるため、目的金属を取り出すには適切な予備処理、適切な順序・技術が欠かせない。都市鉱山の場合、投入される原料は回収業者から仕入れた金属スクラップであり、その中にどのような金属が含まれているかを厳密に査定することは難しい。違った製錬工程に入れると、資源がスラグに移行し回収できなくなる恐れがある。ましてレアメタルは1部品中に極めて微量しか含まれないため、回収できたとしても採算が合わない可能性が高い。一般的に金属の価格は、鉱石から目的金属を取り出すまでに費やしたエネルギー量と比例関係にあるので、工数をかければかけるほど価格は上昇してしまう。いかにレアメタルの価格が高くなってきているとはいえ、現状では都市鉱山から産出できるレアメタルは、バージン原料の市場価格と桁が違ってしまうのである。

この課題の解決には、金属スクラップに含まれる目的金属を効率的に絞り込み、選別する技術が必要である。現在、国内では複数の企業や研究者がこのレアメタル回収技術の研究に取り組んでいる。たとえば、京都大学では酵母を使って工場排水などからニッケルやモリブデンを回収する研究を進めている。アーミング酵母と呼ばれる酵母の働きを利用することで、基礎実験ではニッケルやモリブデンを70~100%回収することに成功したという。こうした新技術を経済性に見合うコストで実用化することが、都市鉱山の活用を現実化する1つの道といえる。

都市鉱山の活用は、次代に向けた責務

都市鉱山からのレアメタル再資源化の可能性を探ってきた結果、現在の技術とシステムでは回収・選別・製錬すべての工程でコスト負担が大きすぎ、再資源化しても経済合理性がないという事実が明らかになってきた。しかし、都市鉱山の活用は、経済合理性の一言で片付けられる問題ではない。なぜなら、都市鉱山は以下の2つの面から日本の将来に大きな影響を及ぼすことが懸念されるからである。

その1つが環境問題である。近年は化学物質規制が厳しくなり、電気電子機器に含まれる有害物質は減少したが、廃棄される古い機器には有害物質が使われている可能性が高い。新型の製品であっても埋め立て後に土壌を汚染しないという保証はない。環境保全の観点からいえば、すべての電気電子機器は素材ごとに確実に分別し、処理・リサイクルしなくてはならない。ただし気をつけなければならないのは、国内規制だけを強めてしまうと規制の緩い発展途上国に流出し、E-waste問題を深刻化させる恐れがあることだ。自分たちの世代・社会だけがよければいいという意識を捨て、次世代へ美しい自然を引き継ぐために地球市民の立場で、都市鉱山を放置することなく活用する道を進まなくてはならない。

もう1つ、日本の産業支援の視点からも都市鉱山の活用は欠かせない。BRICs諸国の人口増加や経済発展を考慮すれば、希少な鉱物資源は原油並みの獲得競争に発展する可能性も否めない。中でも、レアメタルは、高度な電気電子機器や次世代自動車の製造に欠かせない資源である。ハイテク産業と環境技術で世界をリードする日本の産業界は、レアメタル依存率が非常に高い。万一、資源国が自国経済の保護政策を強めて供給を制限したり、価格が暴騰してしまったら、日本の産業界が被るダメージは計り知れない。経済産業省では、このような事態を想定し、主要5種のレアメタルの備蓄政策を推進しているが、これだけでは供給不安の懸念は消えない。供給不安を払拭するために、眠っている都市鉱山の活用が不可欠なのである。

現時点では、都市鉱山は眠れる資源の域を出ていない。しかし、持続的な経済発展と環境保全のために、産官民の総力を挙げ、長期的視野に立って都市鉱山開発に取り組んでいかなくてはならない。

出典:三井住友フィナンシャルグループ