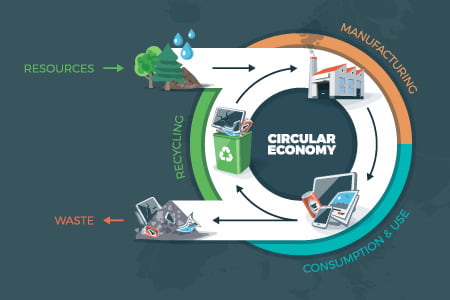

1 循環経済(サーキュラーエコノミー)に向けて

大量生産・大量消費型の経済社会活動は、大量廃棄型の社会を形成し、健全な物質循環を阻害するほか、気候変動問題、天然資源の枯渇、大規模な資源採取による生物多様性の破壊など様々な環境問題にも密接に関係しています。資源・エネルギーや食糧需要の増大や廃棄物発生量の増加が世界全体で深刻化しており、一方通行型の経済社会活動から、持続可能な形で資源を利用する「循環経済」への移行を目指すことが世界の潮流となっています。

循環経済(サーキュラーエコノミー)とは、従来の3Rの取組に加え、資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活用しながら、サービス化等を通じて付加価値を生み出す経済活動であり、資源・製品の価値の最大化、資源消費の最小化、廃棄物の発生抑止等を目指すものです。また、循環経済への移行は、企業の事業活動の持続可能性を高めるため、ポストコロナ時代における新たな競争力の源泉となる可能性を秘めており、現に新たなビジネスモデルの台頭が国内外で進んでいます。

我が国においては、循環型社会形成推進に関する各種制度の下、行政・経済界・国民等の各主体の協同により3R及び循環経済の実績を積み上げてきました。また、2021年1月、環境省と経団連は、循環経済の取組の加速化に向けた官民連携による「循環経済パートナーシップ」を立ち上げることに合意し、3月に同パートナーシップが発足しました。

さらに、2021年3月、環境省は世界経済フォーラム(WEF)と共に「循環経済ラウンドテーブル会合」を開催し、日本企業の循環経済に関する技術や取組を世界に発信しました。今後も、循環経済の取組の加速化とともに、企業が自社のビジネス戦略として資源循環に取り組むことの加速化、必要な法制度の整備、及び日本の先進的な技術やソリューションを内外に発信することで、企業の中長期的な競争力の強化を図っていくことが重要です。循環経済を競争力の源泉とし、限りある資源の効率的な利用等により世界で約500兆円の経済効果があると言われている成長市場※の獲得を目指します。

2 プラスチック資源循環戦略の具体化

プラスチックの資源循環については、大きく三つの施策の検討を進めています。

第一に、「プラスチック資源循環戦略」の具体化です。2020年5月から中央環境審議会循環型社会部会プラスチック資源循環小委員会、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会プラスチック資源循環戦略ワーキンググループ合同会議において、プラスチック資源循環戦略に基づきプラスチックの資源循環に係る具体的な施策のあり方について議論し、この結果を受けて2021年1月に中央環境審議会から「今後のプラスチック資源循環施策のあり方について(意見具申)」が意見具申されました。この意見具申にのっとり、プラスチックの資源循環を総合的に推進するべく、2021年3月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案」を閣議決定し、第204回国会に提出しました。

第二に、バイオプラスチック導入ロードマップの策定です。バイオプラスチックの実用性向上と化石燃料由来プラスチックとの代替促進を図るため、バイオプラスチック導入に向けた基本的な方針や生産設備・技術開発支援、政府率先調達等による需要喚起等の必要な施策を整理したバイオプラスチック導入ロードマップを策定すべく検討を進め、2021年1月に「バイオプラスチック導入ロードマップ」を策定しました。

第三に、プラスチック資源循環分野のESGガイダンスの策定です。プラスチック資源循環に率先して取り組む企業がESG金融に取り組む投資家等に適切に評価され、企業価値向上と国際競争力につながる共通基盤を整備するため、投資家及び企業双方に向けたプラスチック資源循環分野のESGガイダンスを策定すべく検討を進め、2021年1月に「サーキュラーエコノミーに係るサステナブル・ファイナンス促進のための開示・対話ガイダンス」を策定しました。

その他、プラスチックのリサイクルやバイオプラスチックの代替素材の利用を促進するため、引き続き「プラスチック資源循環戦略」の実現に向け、予算、財政、制度的対応を始め様々な施策を総合的に検討・実施します。

3 海洋プラスチックごみ問題の解決に向けた国際協力

(1)大阪ブルー・オーシャン・ビジョンの深化

2019年6月に開催されたG20大阪サミットにおいて、日本は2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにまで削減することを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を提案し、首脳間で共有されました。海洋プラスチックごみ問題の解決には、とりわけアジアの新興国・途上国からの流出が多いとも言われていることから、これらの国々を含む世界全体で対策に取り組むことが必要です。日本はG20以外の国にもビジョンの共有を呼び掛け、2021年3月時点で、86の国と地域がビジョンを共有しています。またビジョンの実現に向け、2019年6月に開催されたG20持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合において、「G20海洋プラスチックごみ対策実施枠組」が採択され、G20首脳に承認されました。実施枠組に基づき、各国は対策について定期的に情報共有し、相互学習を通じて効果的な対策を実施していくこととなりました。2020年には、同年9月に開催されたG20環境大臣会合に合わせて、同年のG20議長国であるサウジアラビアの環境・水資源・農業省のイニシアティブの下、我が国の環境省が支援し、第2次報告書が取りまとめられました。

(2)国連海洋プラスチックごみ及びマイクロプラスチックに関する専門家会合(AHEG)の牽引

海洋プラスチックごみ及びマイクロプラスチックに関する専門家会合(AHEG。以下、海洋プラスチックごみ及びマイクロプラスチックに関する専門家会合を「AHEG」という。)は、2017年に開催された第3回国連環境総会(UNEA3)において、マイクロプラスチックを含む海洋プラスチックごみ対策の現状把握や今後の対策オプションの検討を目的として、国連環境計画(UNEP)に設置されました。日本は2019年11月に開催されたAHEG3以降、アジア太平洋グループの地域会合の議長及び全体会合のビューロを務め、2020年8月にアジア太平洋地域会合を開催し、同年11月にオンライン開催されたAHEG4では、全体会合の議長として議論の取りまとめに貢献しました。AHEG4では、それまでの議論を踏まえた上で、既存の取組の整理や対策オプションの有効性の分析、第5回国連環境総会(UNEA5)に向けて更に検討すべき対策オプション等が議論され、報告書と議長総括が取りまとめられました。このような成果はUNEA5に報告され、今後の国際的な議論に活用される予定です。

4 持続可能な廃棄物処理

廃棄物の排出抑制、再使用及び各種リサイクル法に基づく再生利用等の推進による効果に加えて、人口減少の進行により市町村が中間処理・最終処分する一般廃棄物の発生量は減少傾向にありますが、その一方、人口減少・少子高齢化、地方の過疎化や都市への人口集中等に伴い、地方の若年人口、生産年齢人口の減少が進んでおり、廃棄物処理に係る担い手の不足や地域における廃棄物処理の非効率化が懸念されています。また、廃棄物処理施設が老朽化するなど、多くの地域で施設更新を含む廃棄物処理システムの見直しが必要となっています。これらの状況を踏まえ、将来にわたって廃棄物の持続可能な適正処理を確保するためには、地域において改めて安定的かつ効率的な廃棄物処理体制の構築を進めていく必要があります。持続可能な適正処理を確保するため、一般廃棄物処理施設の広域化・集約化により、施設整備・維持管理の効率化を図るとともに、地域の特性や循環資源の性状等に応じて、廃棄物エネルギーの回収による地域のエネルギーセンターとしての活用、災害時の防災拠点としての活用、処理工程の見学等を通じた環境教育・環境学習の場の提供など、地域循環共生圏の核として機能し得る地域に新たな価値を創出する廃棄物処理システムを構築していくことが求められています。

出典:環境省