地球規模生物多様性概況第5版

GBO5は、日本を含む生物多様性条約(CBD)締約国が提出した第6回国別報告書、生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム(IPBES)アセスメント等の既存の生物多様性に関する研究成果やデータを分析し、生物多様性戦略計画2011-2020及び愛知目標の達成状況について分析した報告書です。

GBO5は、政策決定者向け要約、第1部(持続可能な開発のための生物多様性)、第2部(2020年の生物多様性・愛知目標への進展)、第3部(生物多様性に関する2050年ビジョンへの道筋)で構成されています。

GBO5では、生物多様性戦略計画2011-2020及び愛知目標の実施の進捗の最終評価のほか、「自然との共生」という2050年ビジョン達成に向けての必要な行動が示されており、GBO5は2020年以降の世界目標を含むポスト2020生物多様性枠組の検討の資料の一つとなるものです。

愛知目標の達成状況:20の愛知目標の内、6つの目標が「一部達成」と評価されたものの、完全に達成される愛知目標は1つとしてなく、生物多様性の損失は続いている。

愛知目標の20の目標の進捗状況一部達成とされた目標は、愛知目標9(侵略的外来種の防止と制御)、11(保護地域)、16(遺伝資源へのアクセスと遺伝資源から生じる利益の配分)、17(生物多様性戦略と行動計画)、19(情報と知識の共有)、20(資源動員)です。 20の愛知目標に含まれる60個の要素についてみると、7個の要素が達成、38個の要素が進捗あり、13個の要素は進捗なし又は後退、また2個の要素については不明、とされています。

そのほか、各国が設定した国別目標の範囲や目標の水準が、愛知目標の達成に必要とされる水準よりも低かったことが指摘されています。

生物多様性戦略計画2011-2020において進捗のあった10分野

-

生物多様性の損失の根本的な原因に関連するもの(戦略目標A):

100か国近くで生物多様性の価値が国家勘定に組み込まれた(目標2) -

生物多様性への直接的な圧力に関連するもの(戦略目標B):

・直前の10年間と比べ、世界的な森林減少の速度が約3分の1に減少した(目標5)。

・資源評価、漁獲制限、及び法の執行を含む、良好な漁業管理政策が導入された場所では、海洋の漁獲資源が維持または回復した(目標6)。

・島嶼からの侵略的外来種の根絶に関する成功事例が増加し、また今後の外来種の侵入を回避するために優先度の高い種と侵入経路の設定事例が増加した(目標9) -

生物多様性の状態に関連するもの(戦略目標C):

・保護地域は大きく拡大し、2000-2020年の期間に陸域で約10%から少なくとも15%に、海域で3%から少なくとも7%まで増加した。また、同期間に生物多様性にとって特に重要な地域(生物多様性重要地域)の保護も29%から44%に増加した(目標11)。

・保護地域、狩猟規制、侵略的外来種の制御、生息域外保全や再導入を含む、様々な措置を通じた、近年の保全活動によって絶滅数が減少した(目標12) -

生物多様性戦略計画2011-2020の実施を実現する措置に関連するもの(戦略目標E):

・名古屋議定書が発効し国際的にも運用されている(目標16)

・CBDの締約国の85%にあたる170カ国において、生物多様性戦略計画2011-2020に沿って生物多様性国家戦略及び行動計画(NBSAP)が更新された(目標17)。

・市民科学の取組等により、市民、研究者及び政策立案者が利用できる生物多様性に関するデータや情報が大きく増加した(目標19)。

・国際的なフローを通じた生物多様性のために利用可能な資金が倍増した(目標20)。

ポスト2020生物多様性枠組の策定や条約の実施のための教訓

生物多様性戦略計画2011-2020の実施に関する過去10年間の経験から、ポスト2020生物多様性枠組の策定や条約の実施のための教訓として以下の事項が提示されています。

-

生物多様性の損失の直接及び間接要因に対処する取組をさらに拡大させ、政府省庁、経済セクター及び社会がさらに相互に関わること。

- ジェンダーの統合、先住民及び地域社会の役割、ステークホルダーの関与のさらなる強化。

- NBSAPやその関連する計画プロセスの強化。

- ゴールとターゲットは、明確で簡潔な文言と定量的な要素を用いて適切に設計する。

- NBSAPの計画策定と実施との間の遅延を減らす。

- 国のコミットメントへの野心を増加させること、国の活動の定期的かつ効果的な点検。

- 科学技術協力を促進する努力と、政策措置の有効性や有効で無い場合の理由を理解する努力の増加等による、学習及び順応的管理が必要。

- 実施に対するさらなる注目や国々への持続的かつ的を絞った支援が必要。

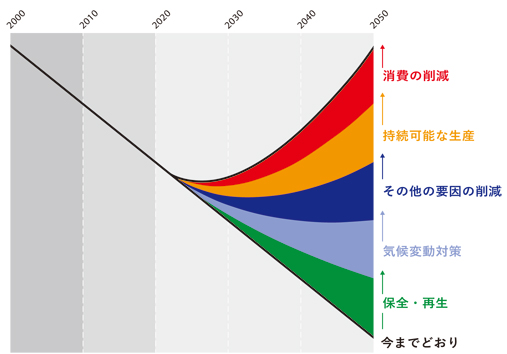

将来の展望:「自然との共生」という2050年ビジョン達成のためには8つの重要な移行(変化)が必要。

2050年ビジョン「自然との共生」の達成のためには、「今までどおり(BAU)」から脱却する社会変革が必要とされています。「今までどおり」のシナリオの下では、生物多様性の傾向は低下し続けると予測されています。他方、さまざまな行動分野が組み合わされば、生物多様性の低下を遅らせることが可能で、流れを変える可能性があります。

特に自然との共生に向けて移行が必要な分野として以下8つが挙げられています。こうした分野に個別に取り組むのではなく、他の分野と連携しながら取り組む必要があると説明されています。

- 土地と森林に関する移行

生態系の保全・再生等のために景観レベルで空間計画を行う - 持続可能な淡水に向けた移行

重要な生息地の保護や侵略性の種の防除、連続性確保等による淡水生態系の回復 - 持続可能な漁業と海洋への移行

海洋及び沿岸の生態系の保護・再生や漁業の再建、水産養殖業の管理等による持続可能性の確保と食料安全保障と生計の向上 - 持続可能な農業への移行

アグロエコロジー等を通じた農業システムを再設計、生物多様性への影響を最小限にとどめながらの生産性向上 - 持続可能な食料システムへの移行

肉と魚の消費を抑えた健康的な食生活、食品の供給と消費にと もなう廃棄物の削減 - 都市とインフラに関する移行

「グリーンインフラ」の展開と人工的な景観での自然のための 場所の創出による、市民の健康と生活の質の向上と都市及びインフラの環境フットプリントの低減 - 持続可能な気候行動に向けた移行

化石燃料の利用の廃止と自然を活用した解決策の適用による気候変動の規模と影響の低減 - 生物多様性を含むワン・ヘルスに向けた移行

生態系や野生生物の利用の管理による健全な生態系と人の健康の推進

まとめ

一部の分野で成果はあったものの、完全に達成した愛知目標はないと結論付けられ、2050年ビジョン達成には社会変革が必要と指摘されています。

こうした変革に着手することで、生物多様性が回復し、新型コロナウイルスのような感染症の将来のパンデミックのリスクも低減され、人間にとっての様々な恩恵がもたらされることになると述べられています。

出典:環境省 生物多様性