安定供給のための取り組み

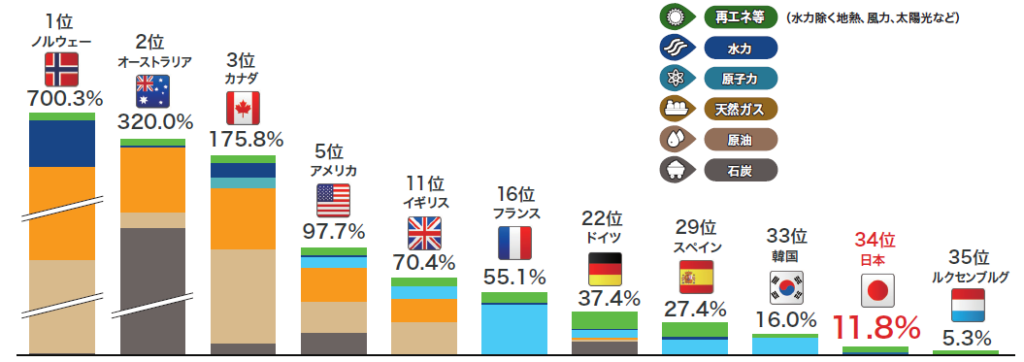

日常生活や社会活動を維持していくためにはかせないエネルギー。ですが、日本はエネルギー自給率がとても低い国です。2018年の日本の自給率は11.8%で、ほかのOECD諸国と比べると低水準となっています。10年ほど前の2010年には自給率が20.3%あったのですが、さまざまな要因が重なり、現在の水準となっています。

主要国の一次エネルギー自給率比較(2018年)

我が国のエネルギー自給率

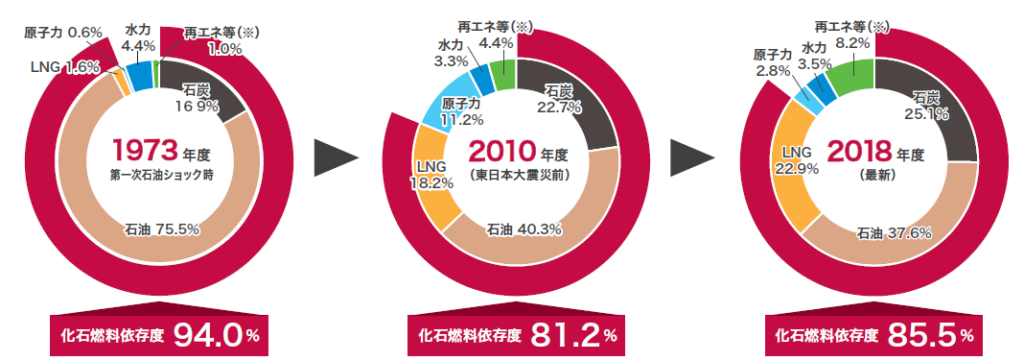

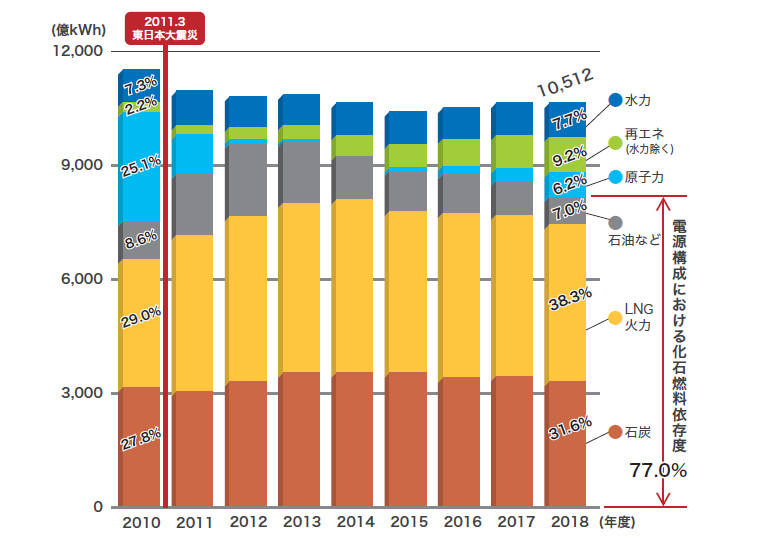

自給率が低い大きな原因は、国内にエネルギー資源がとぼしいことです。エネルギー源として使われる石油・石炭・液化天然ガス(LNG)などの化石燃料はほとんどなく、海外からの輸入に大きく依存しています。1970年代に起こった「オイルショック」をきっかけに、化石燃料への依存度を下げようとエネルギー源の分散が進みました。しかし、2011年に起こった東日本大震災の影響で国内の原子力発電所が停止し、ふたたび火力発電が増加しています。そのため、現在の化石燃料への依存度は85.5%となっています。

日本の一次エネルギー供給構成の推移

海外にエネルギー源を依存していると、どのような問題が起こるのでしょうか。大きな課題としては、国際情勢などに影響されて安定的にエネルギー源を確保できないことが考えられます。

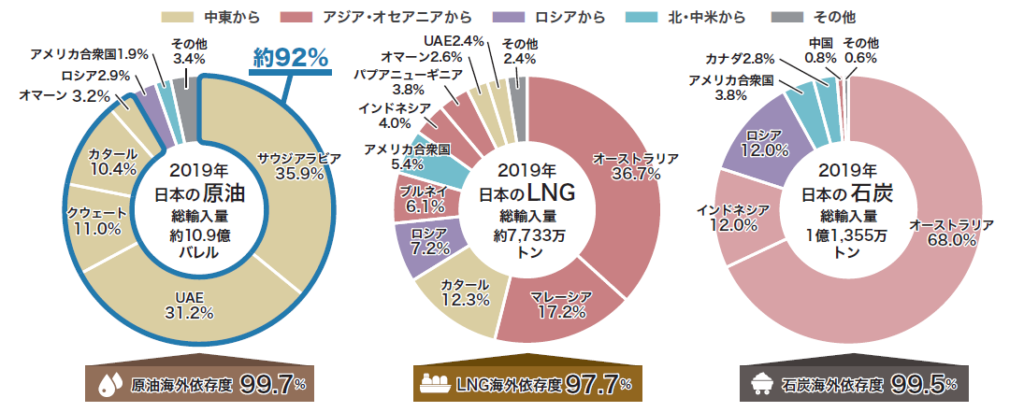

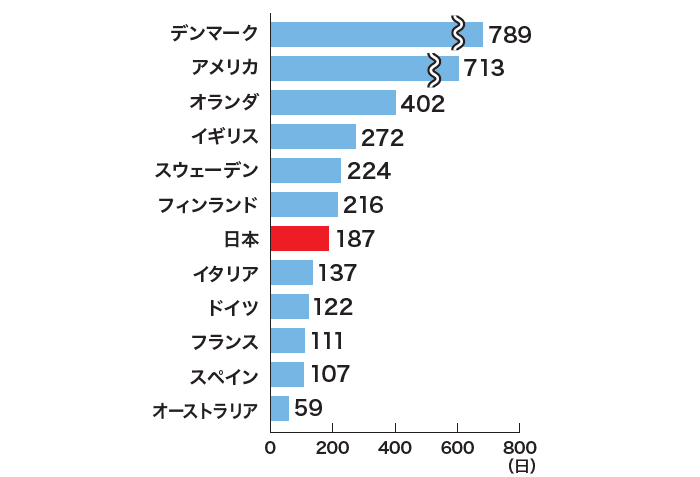

日本は原油輸入の約92%を中東に依存していますが、中東は政情がとても不安定な地域です。2019年6月には原油等の重要な輸送路であるホルムズ海峡近くのオマーン湾で、日本関係船舶などが攻撃を受けるという事件も発生しました。もしホルムズ海峡の航行が難しくなると、世界のエネルギー価格が高騰するかもしれないといわれています。こうした事態に備えて、日本では約200日分の石油の備蓄をおこなっています。

日本の化石燃料輸入先(2019年)

IEA加盟国の石油備蓄日数(2019年)

LNGや石炭については、中東への依存度は低いものの、そのほとんどがアジアやオセアニアからの輸入に頼っています。輸入先の地域を分散し、安定的に供給していくことも課題となっています。

経済性とのバランス

電気料金は経済活動に大きく影響します。経済活動のためには電気料金は安い方がいいのですが、エネルギー資源にとぼしい日本では発電にコストがかかります。

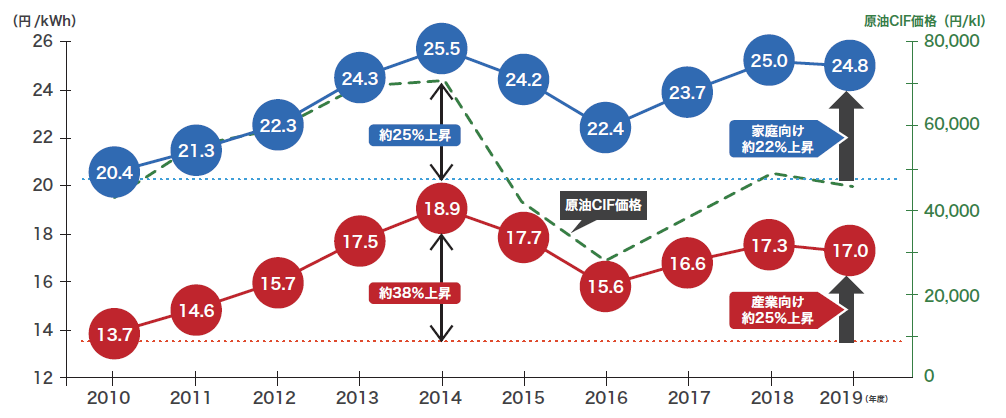

東日本大震災以降、電気料金は上がっています。原油価格の下落などで2014~2016年度は低下しましたが、その後はふたたび上昇しています。現在では、2010年と比べて家庭向けで約22%、産業向けで約25%上昇しています。

電気料金平均単価の推移

電気料金が上がっている理由のひとつは、原子力発電の停止にともなって化石燃料を使う火力発電が増加したためです。化石燃料のほとんどを海外からの輸入に頼っているため、火力発電はどうしても燃料価格が高くなります。現在の電源(電気をつくる方法)の構成比では、化石燃料への依存度が77%となっています。

日本の電源構成の推移

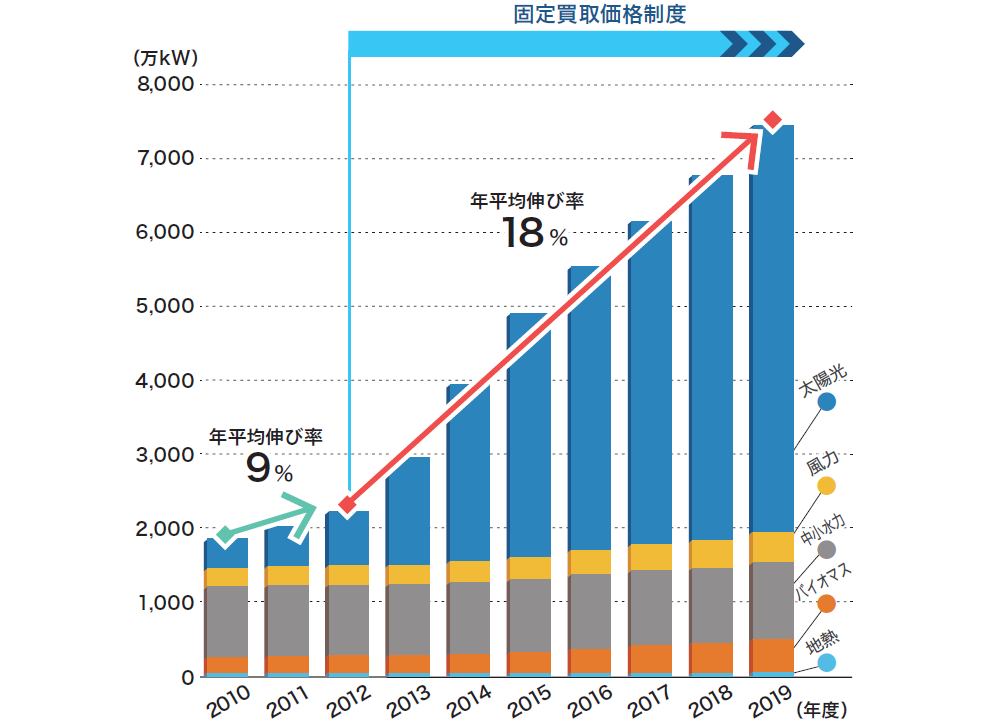

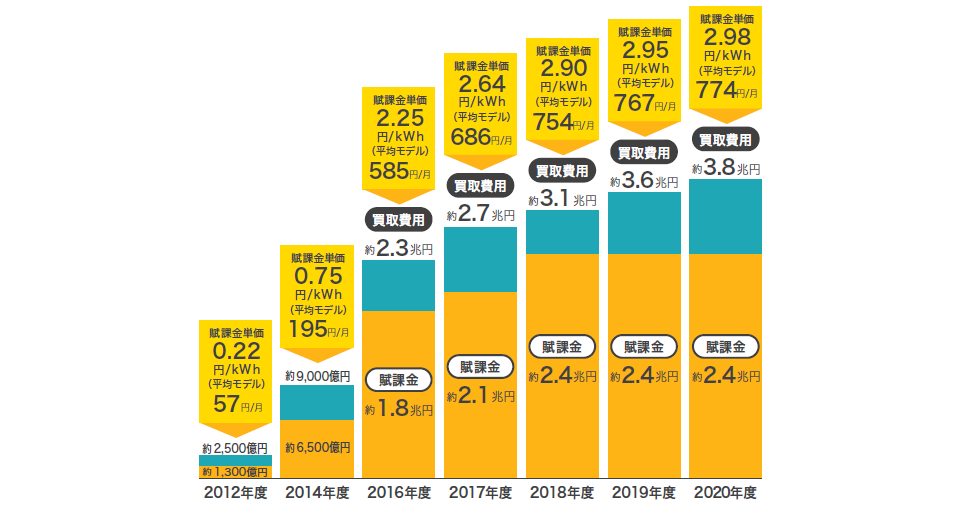

もうひとつの要因は再生可能エネルギー(再エネ)のコストです。2012年、再エネでつくった電気をあらかじめ決められた価格で買い取る「固定価格買取制度(FIT)」が導入されて以降、再エネの設備容量は年平均伸び率19%と急速に伸びています。再エネが普及することは大切なことですが、その一方でFITの買取費用は拡大を続けています。2020年の買取費用は約3.8兆円に達し、その一部は「賦課金」として私たち利用者が負担しています。一般的な家庭の平均モデル負担額で、賦課金の負担は774円/月にのぼっています。再エネの導入をはかりながら、国民の負担を抑制することが重要です。

再エネの設備容量の推移

固定価格買取制度導入後の賦課金の推移

「パリ協定」と環境問題

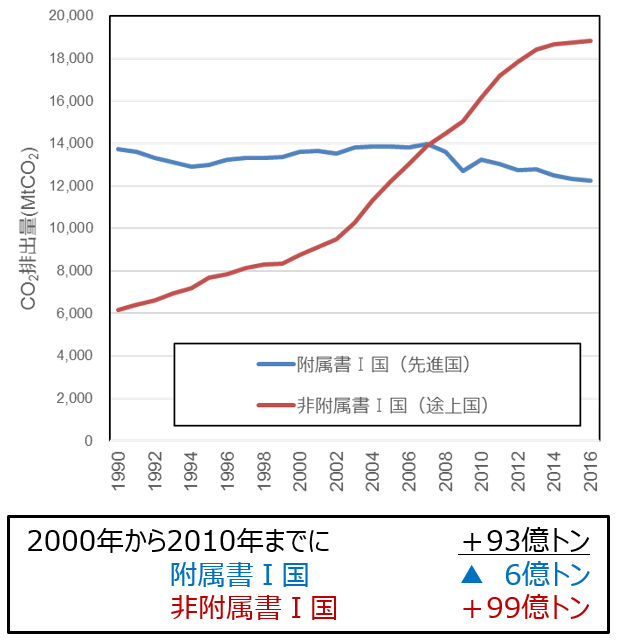

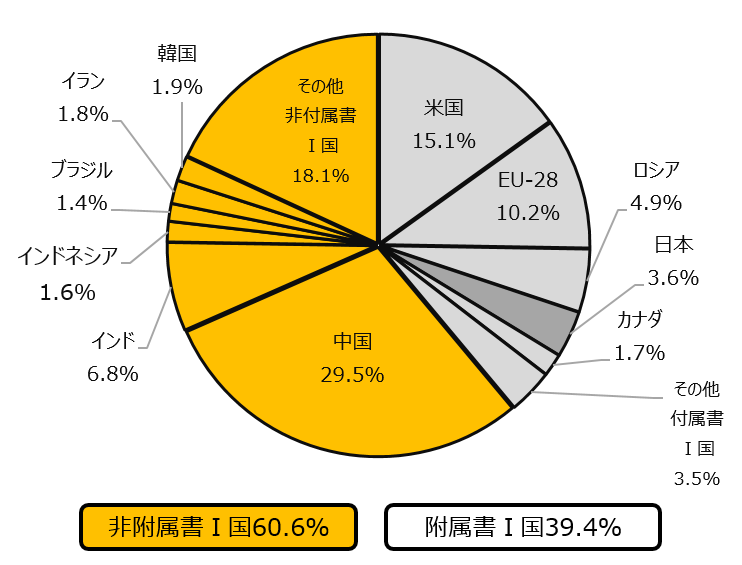

地球温暖化が一因とみられる異常気象が世界各地で発生するなど、気候変動は国際社会全体が取り組むべきグローバルな課題であり、温室効果ガスの多くの部分を占めるエネルギー分野は気候変動問題と切っても切り離せない問題です。気候変動に関する国際的な枠組みとして採択された「パリ協定」は、途上国を含む主要排出国すべてが温室効果ガス削減の行動義務を負い、すべての締約国が削減目標を提出して5年ごとに更新します。2020年は、このパリ協定が実際にスタートする年でもあります。

二酸化炭素排出量の推移

各国別の二酸化炭素排出量の構成比

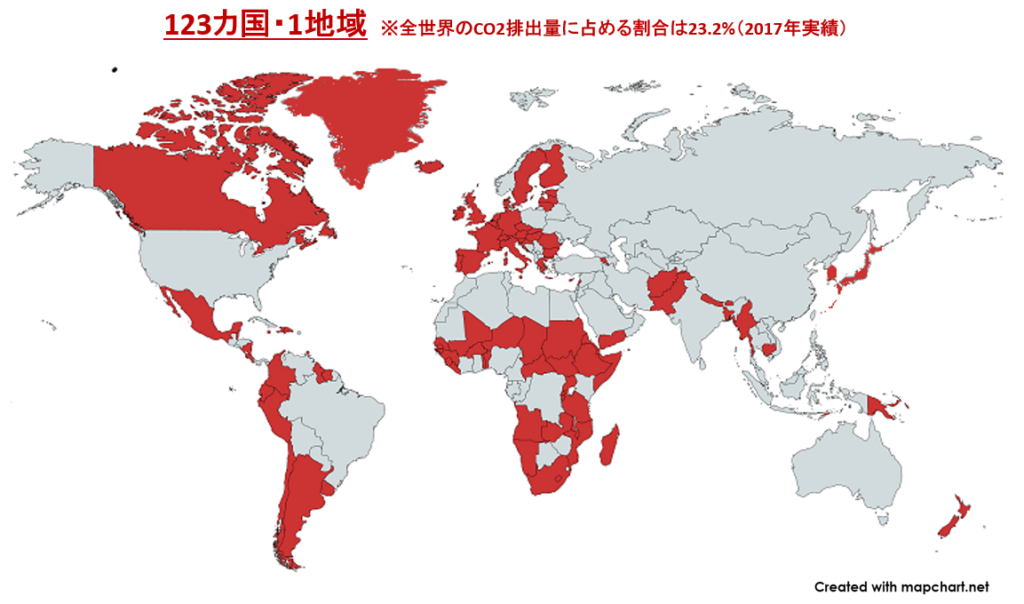

そうした中で注目されるのが、温室効果ガスの排出実質ゼロ(カーボンニュートラル)を目指す動きです。国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の「IPCC1.5度特別報告書」によると、産業革命以降の温度上昇を1.5度以内におさえるという目標を達成するためには、2050年近辺までのカーボンニュートラルが必要という報告がされています。この1.5度努力目標を達成するために、2020年10月28日時点で、日本を含め123か国と1地域が、2050年までのカーボンニュートラルを表明しています。

2050年までのカーボンニュートラルを表明した国

日本は世界のグリーン産業をけん引し、「経済と環境の好循環」をつくり出していくべく、次世代型太陽電池、カーボンリサイクルをはじめとした、革新的なイノベーションやグリーンファイナンスにも取り組んでいきます。

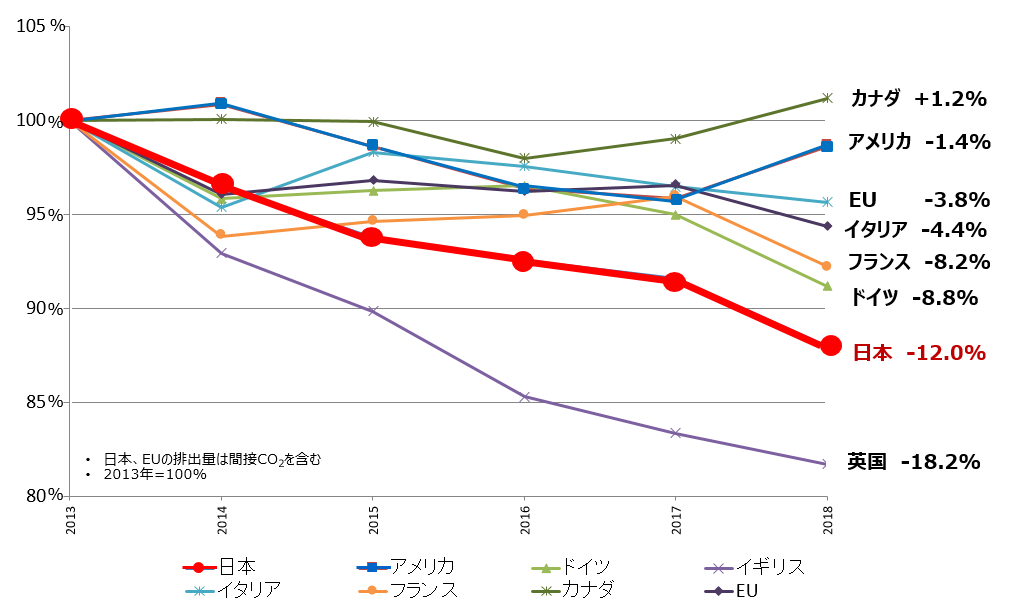

直近の取り組みでも、日本は2013年度以降5年連続で、温室効果ガスの排出量を削減しています。これは、G20の中で日本と英国のみで、合計で12%の削減は、英国に次ぐ削減量であり、直近の着実な対策でも世界をリードしています。

主要先進国の温室効果ガス排出量の推移

出典:経済産業省 資源エネルギー庁