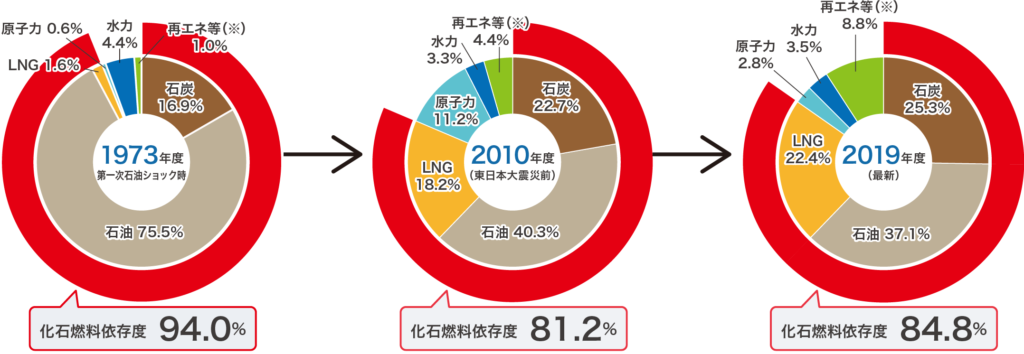

かつて日本においては、化石燃料の代わりとなるエネルギーとして原子力発電に大きな期待が寄せられており、数多くの原子力発電所が設営されました。

しかし2011年の東日本大震災と、これに伴う福島第一原子力発電所の事故を受け、現在国内のほとんどの原子力発電所が稼働を停止しており、今後の再稼働についても困難が予想されています。現在ではまた火力発電の占める割合が大きくなり、資源輸入に頼る日本は昨今の超円安により多額の貿易赤字を計上しています。

化石燃料への依存と温室効果ガス排出

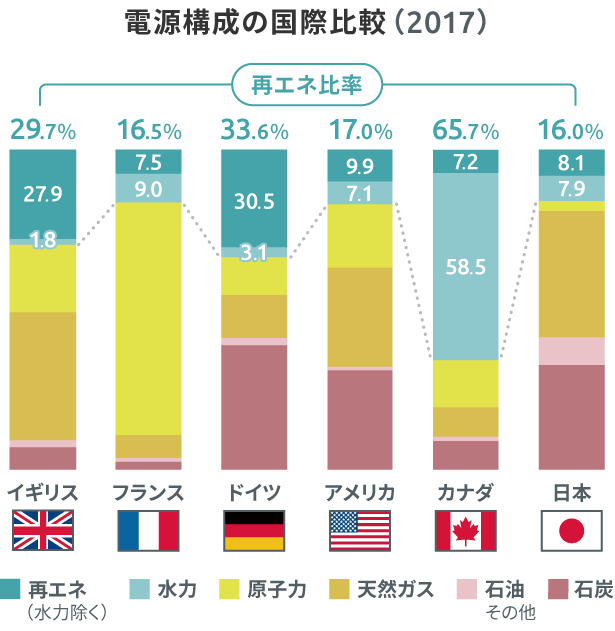

利用時に温室効果ガスを排出する石油や石炭、天然ガスといった化石燃料の削減は、前述のパリ協定に参加した世界各国が掲げる方針です。しかしながら、日本のエネルギーは諸外国と比較して化石燃料への高い依存が続いており、なかでも温室効果ガス排出の大きい石炭への依存が高いことに国際的な批判の声が出ています。将来にわたって化石燃料依存から脱却する道筋が見えていない状況です。

出典:資源エネルギー庁「日本のエネルギー 2019年度版」

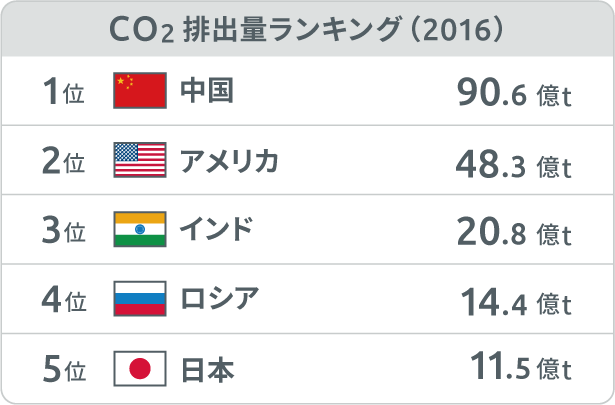

日本の二酸化炭素排出量は、中国、アメリカ、インド、ロシアといった国に次いで世界で5番目に多くなっています。このまま化石燃料への依存が変わらなければ、CO2排出量を大きく削減することは難しいと見られています。「パリ協定」を受けて、日本は温暖化ガスの排出量を2030年までに2013年比で26%削減する目標を掲げています。また2020年には、2050年に温暖化ガス排出を実質ゼロとする「カーボンニュートラル」を達成するとも表明しています。これらの目標を達成するためには、水力・風力・太陽光などの再生可能エネルギーを中心とした非化石電源の構成比を大幅に拡大する必要があります。

出典:資源エネルギー庁「日本のエネルギー 2019年度版」

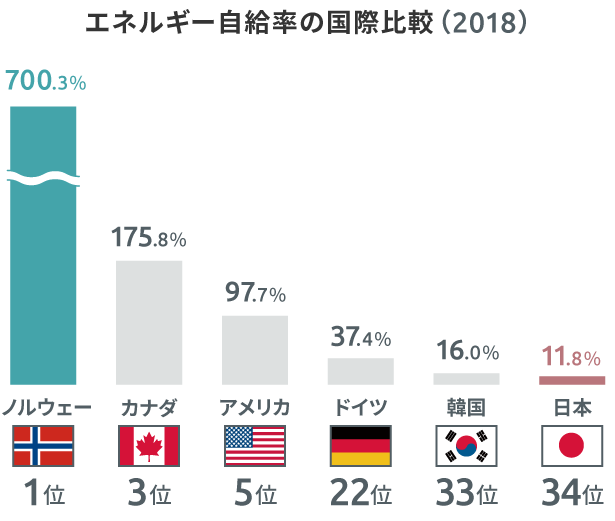

エネルギー自給率の低さ

エネルギー自給率とは、生活や経済活動に必要な一次エネルギー※のうち、自国内で確保できる比率のことです。日本のエネルギー自給率は、2018年時点でOECD加盟国35か国中34位の11.8%と最低レベルです。2010年時点では20%強でしたが、東日本大震災を経て原子力発電が停止してしまい、低い水準にとどまっています。

エネルギー源を海外に頼っていると、どんな問題があるのでしょう?

ロシアのウクライナ侵攻などの国際紛争や地政学的リスクにより供給が不安定になる可能性があります。

為替の影響を大きく受けます。

例えば、1ドル100円の時に比べて150円の時は資源価格は1.5倍となります。

このような理由から、日本はエネルギー自給率の向上が求められているのです。

参考:ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社