目標1:あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる

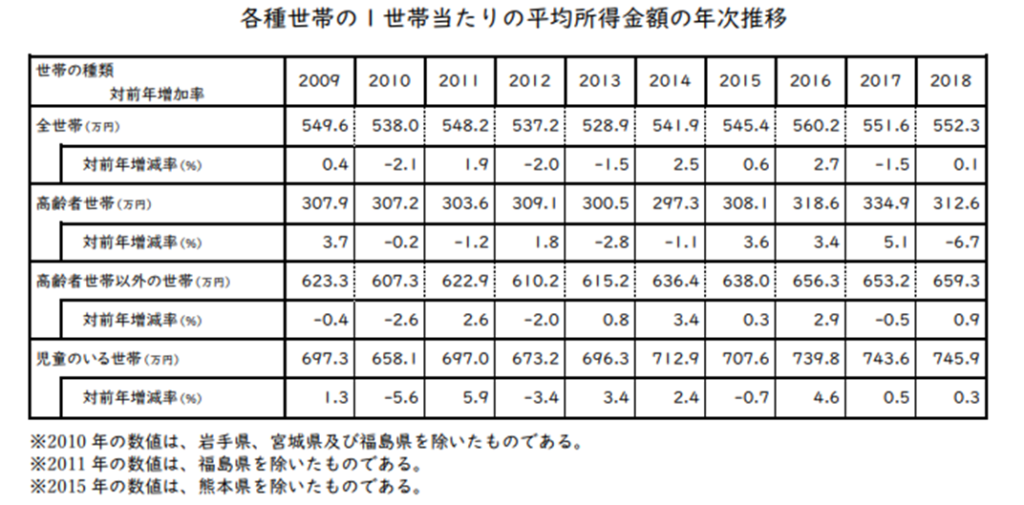

本目標の達成状況を直接的に示す指標ではないが、国内の所得の分布や格差に注目する指標である2019年国民生活基礎調査に基づけば、2018年の1世帯当たり平均所得金額は、「全世帯」が552万3千円となっている。また、「高齢者世帯」が312万6千円、「高齢者世帯以外の世帯」が659万3千円、「児童のいる世帯」が745万9千円となっている。

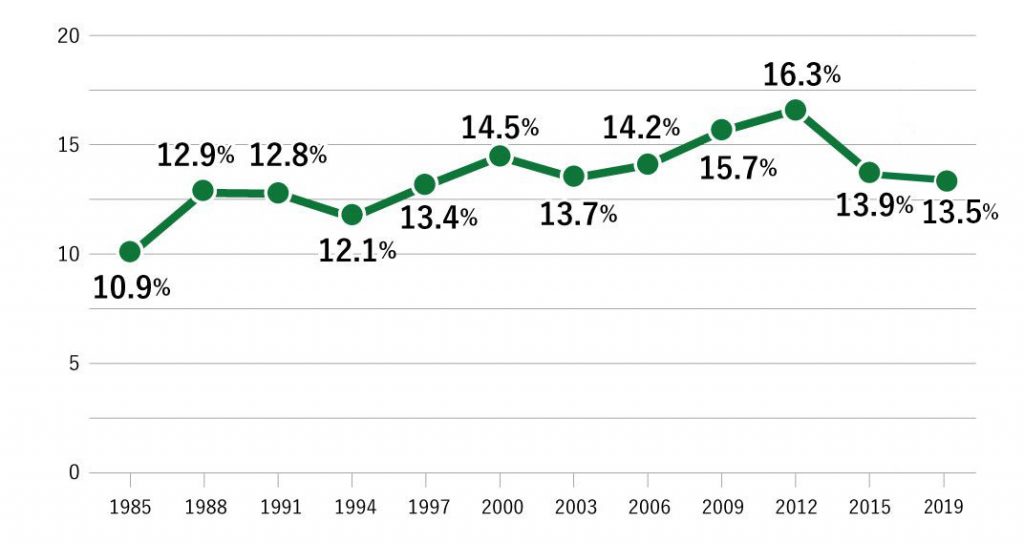

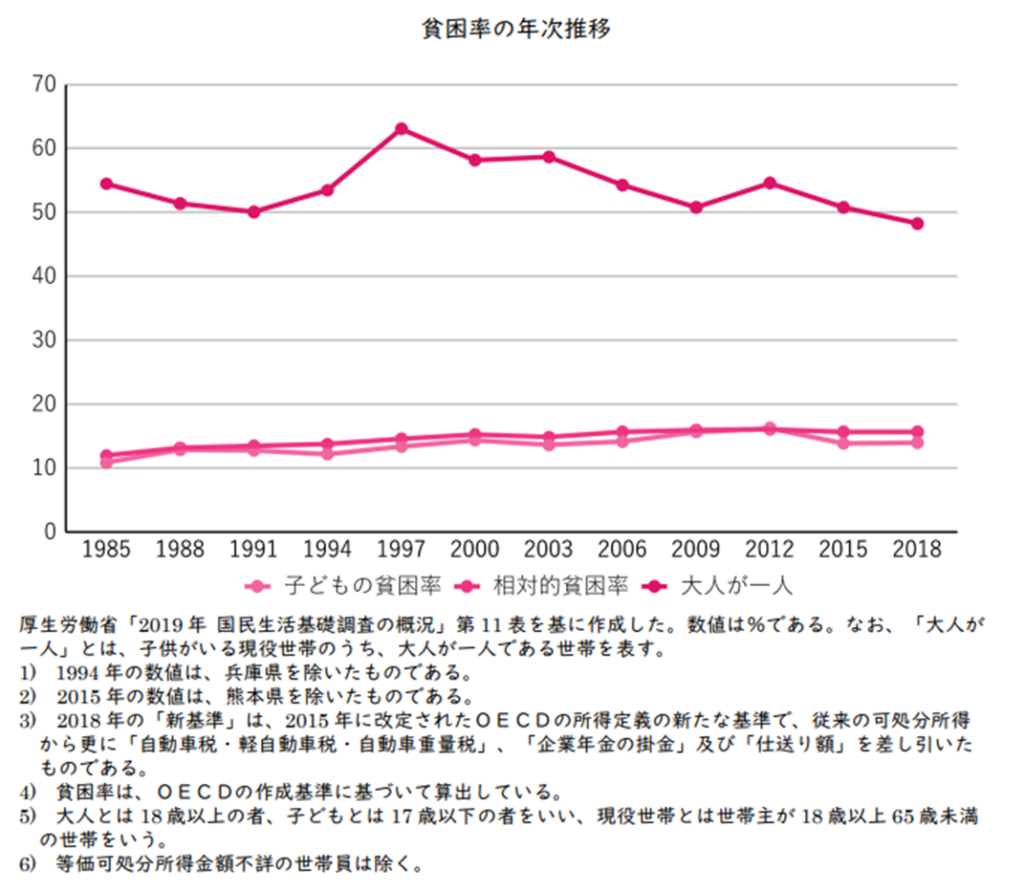

所得金額階級別に世帯数の相対度数分布をみると、「100万円未満」が6.4%、「100~200万円未満」が12.6%、「200~300万円未満」が13.6%、「300~400万円未満」が12.8%、となっている。「子供の貧困率」については、「子供の貧困対策に関する大綱」が最初に策定された2014年当時、同調査に基づく2012年値が16.3%だったが、2018年値では、13.5%となっている

。子供の貧困について、「子供の貧困対策に関する大綱」が掲げる多くの指標で改善が見られており、子供の貧困に対する社会の認知が進んできたこと等については評価されているが、現場には今なお支援を必要とする子供やその家族が多く存在し、特にひとり親家庭の貧困率は高い水準にあるなど、その状況は依然として厳しい等指摘があるところ、政府としては、「子供の貧困対策に関する大綱」に基づき、引き続き取組を進めていく。生活に困窮される方に対しては、生活困窮者自立支援法に基づき、自立の促進を図るための支援を行っている。2015年4月に生活困窮者自立支援法が施行されてから2020年3月末までの新規相談者は延べ約116.5万人であった。

更に、利用しうる資産、能力その他あらゆるものを活用してもなお生活に困窮する方については、生活保護による支援を行っており、生活保護の被保護者数は、2015年3月に過去最高を記録したが、以降減少に転じ、2020年12月には約205.0万人となり、ピーク時から約12万人減少している。今般の新型コロナウイルス感染症の拡大は、世帯の経済的状況等にも様々な影響を及ぼすことが懸念されるところ、今後もその動向を注視し、人々の暮らしを守っていくために必要な対応を図っていく必要がある。この観点から、貧困・格差解消に資する社会保障制度の措置や子供の貧困対策の推進など、SDGsアクションプラン2021に記載した取組を着実に実施するとともに、国際協力についても引き続き進めていく必要がある。

指標1.3.1が掲げる社会保障制度に関して、日本は、第二次世界大戦直後の混乱と貧困を乗り越え、1961年に国民皆保険制度を導入し、UHCを達成した。支払可能な費用で保健医療サービスを受けることが可能となり、日本の社会経済発展、健康長寿の達成を支えるとともに、新型コロナウイルス感染症の拡大においても、医療提供体制の強化や、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響等により収入が下がっている方々、休業を余儀なくされている方々、事業環境が悪化している中小企業、小規模事業者等への支援等の観点に基づき、随時、必要な対策を実施してきた。このような経験に基づき、日本は、「誰の健康も取り残さない」との考えの下、引き続き世界の人々にUHCの必要性を広く訴えていく。

世界には、未だに多くの貧困層が存在しており、世界における貧困削減、とりわけ絶対的貧困の撲滅は、もっとも基本的な開発課題である。特に、様々な理由で発展の端緒をつかめない脆弱国、脆弱な状況に置かれた人々に対しては、人道的観点からの支援、そして、発展に向けた歯車を始動させ、脆弱性からの脱却を実現するための支援を行うことが重要である。指標1.a.1では、貧困削減に焦点を当てたODA贈与の合計額を示している。

目標2:飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する

「子供の貧困対策に関する大綱」(2019年11月閣議決定)において設定された子供の貧困に関する指標のうち、子供がいる世帯のうち、過去1年間に経済的な理由で家族が必要とする食料が買えない経験があったと答えた世帯は2017年値で16.9%(よくあった世帯は2.5%、ときどきあった世帯は5.1%、まれにあった世帯は9.2%)となっており(出所:国立社会保障・人口問題研究所「生活と支え合いに関する調査」(特別集計))、生まれ育った環境によって、栄養バランスの取れた食事ができない子供たちがいることが明らかとなっている。

同大綱では、生活保護制度による教育扶助や就学援助制度による学校給食費の補助を行い、低所得世帯への支援を実施することや、学校給食の普及・充実及び食育の推進を図り、適切な栄養の摂取による健康の保持増進に努めることが定められた。

また、近年、地域住民等による民間発の取組として無料または安価で栄養のある食事や温かな団らんを提供する子供食堂等が広まっており、家庭における共食が難しい子供たちに対し、共食の機会を提供する取組が増えている。

新型コロナウイルス感染症の拡大により、このような取組の重要性は増しており、NPO等に対する緊急支援事業が行われている。また、子供食堂等へ食品の提供を行っているフードバンクの役割も重要となっており、フードバンクに対して、食品の受入れ・提供を拡大するための支援も行われている。さらに、食育を通じて栄養・食事の在り方を見直すとともに、食料自給率の向上、食料安全保障の確立に向けた取組を進めていく。

また、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現させるため、新たな政策方針として「みどりの食料システム戦略」が2021年5月に策定された。同戦略では、2050年までに目指す姿として、農林水産業のCO2ゼロエミッション化、化学農薬の使用量をリスク換算で50%低減、化学肥料の使用量の30%低減、有機農業の取組面積の割合を25%(100万ha)に拡大、2030年までに持続可能性に配慮した輸入原材料調達の実現等を掲げている。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、脆弱地域のみならず世界各地において栄養不良が深刻化しており、我が国は世界的な栄養改善に向けた貢献を強化している。2021年9月に国連食料システムサミットが開催され、同年12月には栄養サミットを東京で開催することにも鑑み、我が国の100年以上にわたる栄養政策の経験を基に、全てのライフステージの人々を対象とした「誰一人取り残さない」栄養政策を一層推進する。その一環として、健康的で持続可能な食環境づくりの推進に関して、栄養サミットのコミットメントとすることやアジア諸国等への国際展開について検討を進めることとしている。そして世界の食料問題の改善を通じ栄養改善につなげるよう国際協力を行い、加えて各国が国際的な栄養改善のための資金及び支援方針等にかかるコミットメントを作成するよう働きかけていく予定である。

目標3:あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する

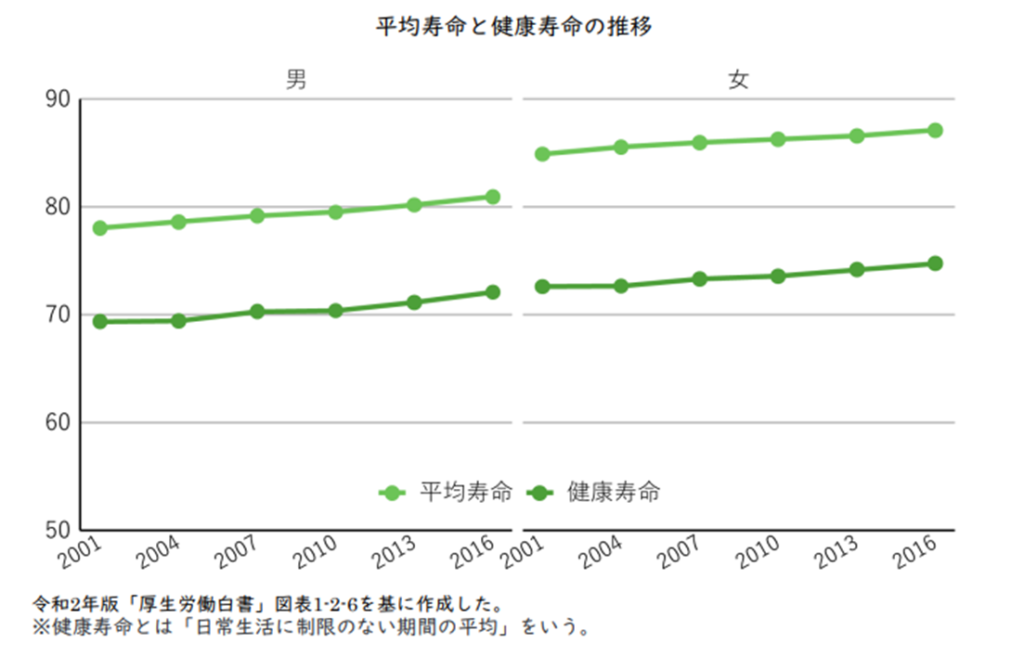

日本は、健康増進法に基づき「健康日本21(第二次)」を2012年に策定し、今後10年間に向けた健康に関する様々な指標や目標を定め、企業・民間団体・自治体相互の連携により、健康寿命の延伸、健康格差の縮小等を図っていくこととした。健康寿命の延伸と健康格差の縮小については改善が見られるが、循環器疾患や糖尿病など、更なる取組が必要と見られるものもあるところ、引き続きの取組が必要である。

喫煙については「成人の喫煙率の減少(喫煙をやめたい者がやめる)」を目標(目標値12%)に、各種施策に取り組んでいる。また、2018年に健康増進法を改正し、施設の類型毎に喫煙禁止場所を定めるなど受動喫煙対策を強化した。

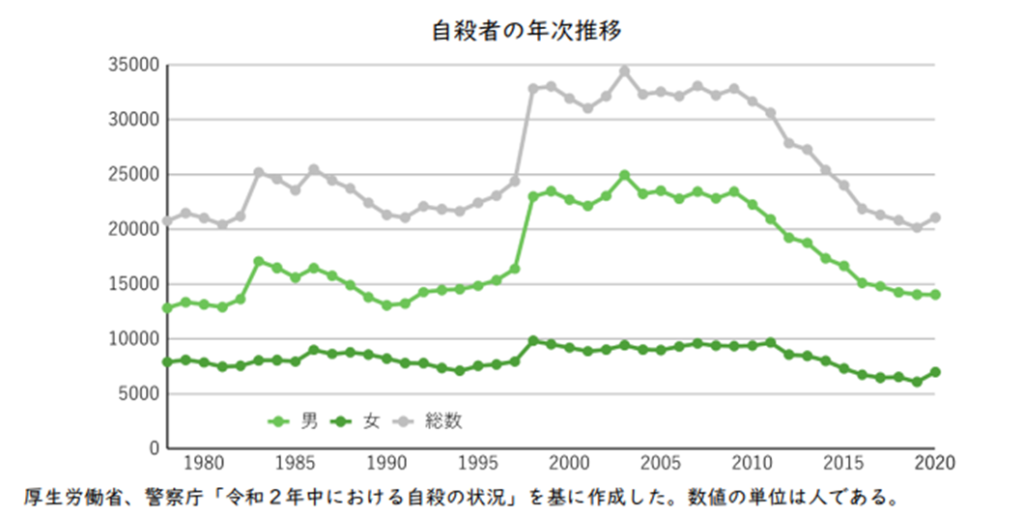

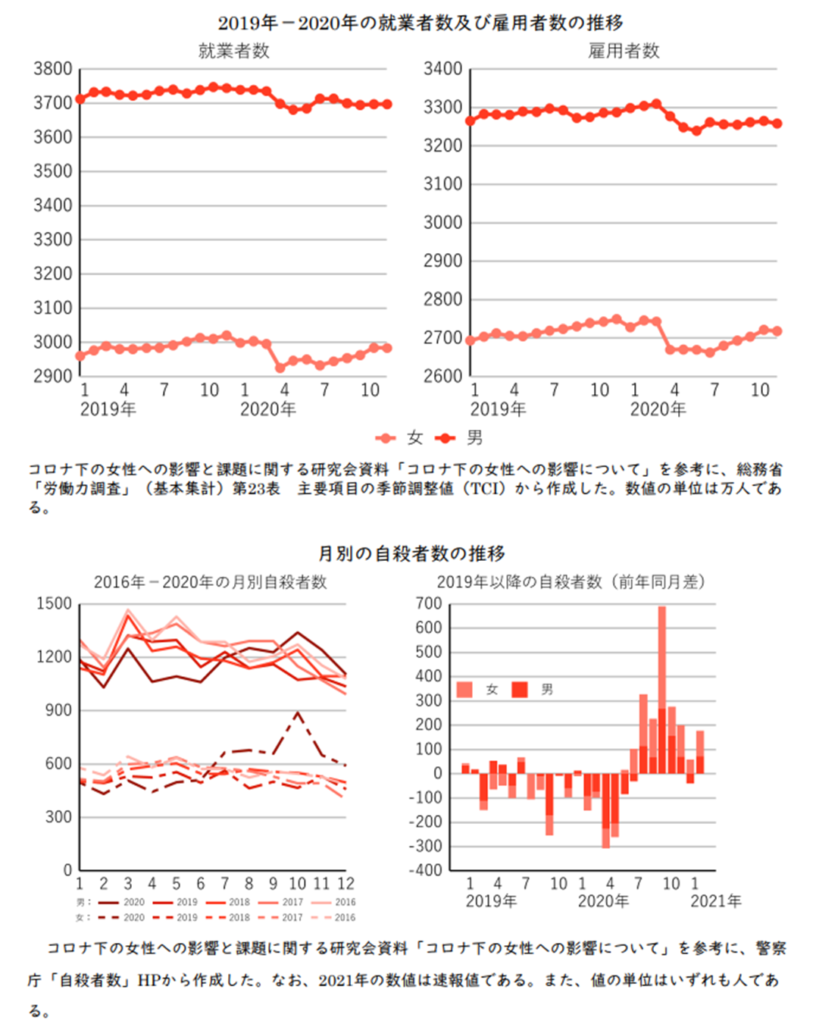

日本は世界全体の中でも自殺率が高く、G7の中ではトップを記録しており、体の健康だけでなく、心の健康も課題となっている。2016年の自殺対策基本法改正の趣旨や日本の自殺の実態を踏まえ、2017年7月、「自殺総合対策大綱~誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して~」を閣議決定した。同大綱では、先進諸国の現在の水準まで自殺率を減少させるべく、2026年までに、自殺死亡率を2015年比で30%以上減少させる(2015年18.5 ⇒ 13.0以下)に目指すことを掲げた。その後、自殺者数は減少してきていたが、新型コロナウイルス感染症の拡大後、2020年は11年ぶりに自殺者数が増加しており、特に女性の自殺者数は前年と比べて935人増加している。女性の自殺の背景には、健康問題、経済・生活問題、勤務問題、家庭問題など様々な問題が潜んでいるが、新型コロナウイルス感染症の拡大において、これらの問題が深刻化し、女性の自殺者の増加に影響を与えている可能性があるとされている。引き続き、自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し、総合的な対策を推進してまいりたい。

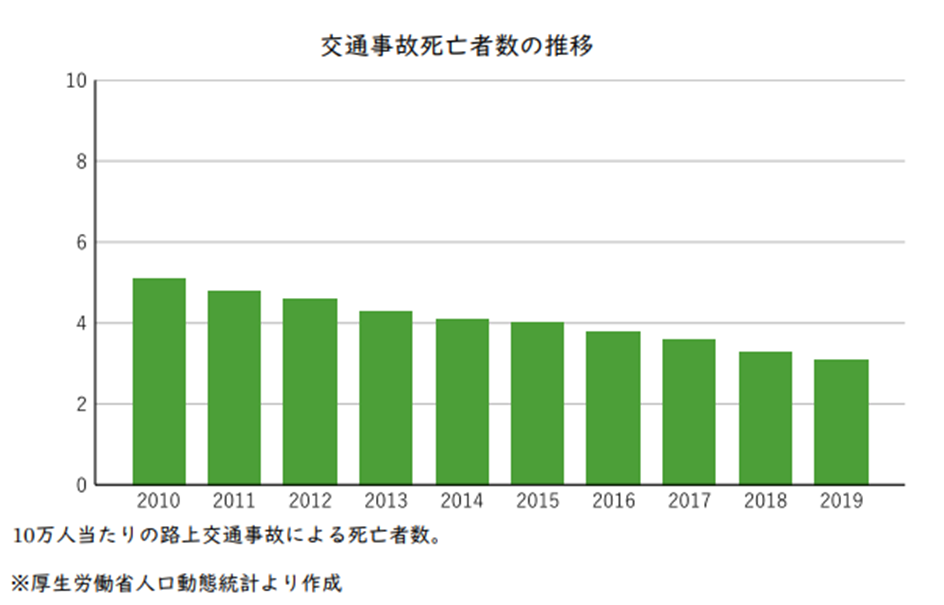

厚生労働省、警察庁「令和2年中における自殺の状況」を基に作成した。数値の単位は人である。ターゲット3.6で掲げる道路交通事故による死者については、2015年には5,039人(人口10万人当たり4.0人)だったが、年々減少し、2019年には3,819人(人口10万人当たり3.1人)にまで減少している。

目標4:すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する

(1)教育の無償化・負担軽減に向けた取組

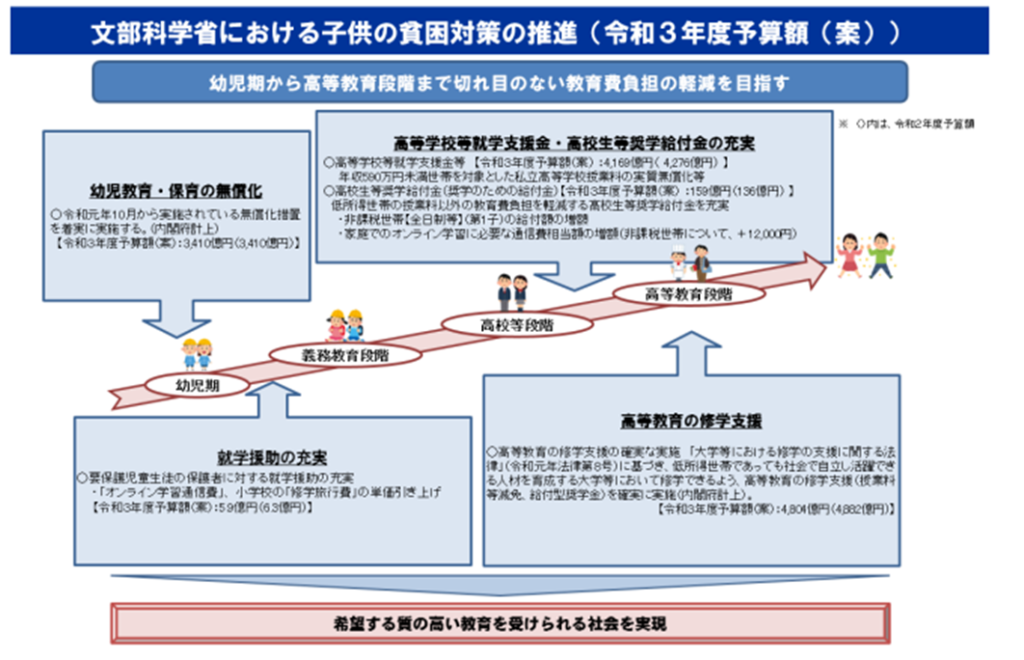

日本では、幼児教育・保育の無償化、就学援助の充実、高等学校等就学支援金・高校生等奨学給付金の充実、高等教育の就学支援を実施し、幼児期から高等教育段階まで切れ目のない教育費負担の軽減に取り組んでいる。

幼児教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培うものであり、子供たちに質の高い幼児教育の機会を保障することは極めて重要である等の背景を踏まえ、段階的に推進してきた取組を一気に加速するため、子ども・子育て支援法を改正し、2019年10月1日から、幼児教育・保育の無償化が実施された。これにより、現在は、3歳から5歳までの全ての子供についての幼稚園、保育所、認定こども園等の費用が無償化されている。

加えて、高等教育は、「教育・研究・社会貢献」という本来的な機能の発揮を通じてイノベーションを創出し、国の競争力を高める原動力でもあると同時に、知と人材の集積拠点として、思考力、判断力、俯瞰力、表現力の基盤の上に、幅広い教養を身に付け、高い公共性・倫理性を保持しつつ、時代の変化に合わせて積極的に社会を支え、論理的思考力を持って社会を改善していくための基礎を培うものでもある。大学改革、アクセスの機会均等、教育研究の質の向上を一体的に推進し、高等教育の充実を進める必要がある。また、低所得の家庭の子供たちは大学への進学率が低いという実態がある。

このため、真に支援が必要な低所得世帯の子供たちに対し、質の高い高等教育機関への修学に係る経済的負担を軽減し、日本における急速な少子化の進展への対処に寄与するという目的のもと「大学等における修学の支援に関する法律」に基づき、2020年4月から、授業料等減免制度の創設と給付型奨学金の支給の拡充が実施されている。支援対象となる学生等については、高校在学時の成績だけで否定的な判断をせず、高校等が、レポートの提出や面談等により本人の学修意欲や進学目的等を確認することとしている。

(2)学習指導要領の改訂

近年、情報技術の飛躍的な進化等を背景としたAIの急速な進化やグローバル化の進展などに伴い、社会の変化は加速度を増し、複雑で予測困難となってきている。一人ひとりの子供たちが、自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが求められている。

このような時代において、子供たちが未来を切り拓くために必要な資質・能力を確実に育成するため、学習指導要領の改訂が行われた。新学習指導要領には、これからの学校教育や教育課程の役割として「持続可能な社会の創り手」を育むことが前文と総則において掲げられ、ESDの理念が組み込まれた。この新学習指導要領を踏まえ、全ての学校で、次世代を担う子供たちが、地域や社会の諸課題を自らの問題として捉え、身近なところから主体的に取り組む態度を育成するESDが推進されている。新学習指導要領は、小学校・特別支援学校小学部では2020年4月から、中学校・特別支援学校中学部では2021年4月から109全面実施されており、高等学校・特別支援学校高等部では2022年4月から順次実施される予定となっている。

(3)男女共同参画を推進する教育・学習の推進

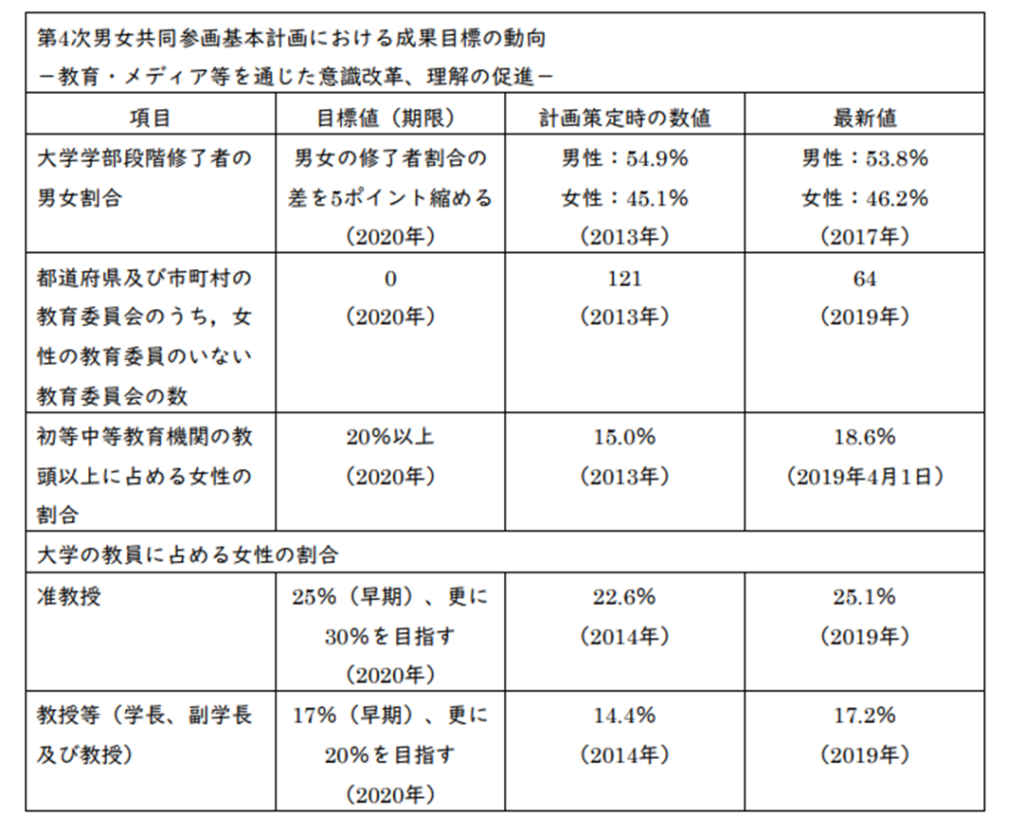

男女共同参画社会の実現は、社会全体で取り組むべき最重要課題であり、日本においては、「男女共同参画社会基本法」や「男女共同参画基本計画」等に基づき総合的かつ計画的な取組を進めている。

2020年に閣議決定された「第5次男女共同参画基本計画」では、第4次基本計画に引き続き、男女共同参画社会の形成に関する施策の推進を図ることとしている。SDG4(教育)に関わる分野として、例えば、教育等を通じた意識改革、理解の促進が挙げられている。政府は、教育機関、地方公共団体等との連携を深めつつ、男女共同参画の理解の促進に向けた教育等を展開するとともに、その推進体制を強化する観点から、学校教育等の分野における政策・方針決定過程への女性の参画拡大を図ることとされた。

第5次計画等に基づき、学校教育については、小・中・高等学校において、児童生徒の発達段階に応じて男女の平等や相互の理解と協力について適切に指導が行われるとともに、男女が共に各人の生き方、能力、適性を考え、主体的に進路を選択する能力と態度を身に付けられるようなキャリア教育が行われるよう努めている。また、次世代を担う若者が、固定的な性別役割分担意識にとらわれず主体的に多様な進路を選択することができる

よう、学校教育段階から男女共同参画意識の醸成を図るため、「次世代のライフプランニング教育推進事業」において、学校で活用できるライフプランニング教育プログラム(高校生・大学生対象)の開発を行った。

「Education for All、すべての人々に教育の機会を」の考え方に基づく国際的な働きかけとして、例えばJICAはアフリカ地域を対象に「みんなの学校プロジェクト」に取り組んでいる。コミュニティと学校の協働を促進し、子どもの読み書き・算数スキルの向上や、女子教育の改善、学校給食による栄養改善や衛生教育による保健の改善など、マルチセク111ターでの取組を行い、ニジェールではコミュニティへの啓発活動を通じ、女子を取り巻く教育環境の改善、2019/20年には前年比にして中学1年女子の中退率を33.4%から20.9%へ13.4%減少させるなどの成果を上げている。

目標5:ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児のエンパワーメントを行う

女性は、日本の人口の約51%、有権者の約52%を占めている。政治、経済、社会などあらゆる分野において、政策・方針決定過程に男女が共に参画し、ジェンダー平等が進むことは、日本の経済社会の持続的発展を確保するとともに、あらゆる人が暮らしやすい社会の実現につながる。

近年、様々な取組を進めてきた結果、日本の女性活躍は一定の前進が見られている。例えば、上場企業の女性役員数は5年間で約2.2倍に増加し、民間企業の各役職段階に占める女性の割合も上昇するなど、指導的地位に就く女性が増える道筋はついてきた。加えて、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」や「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」等、女性活躍に向けた法制度面の整備も着実に進んできた。

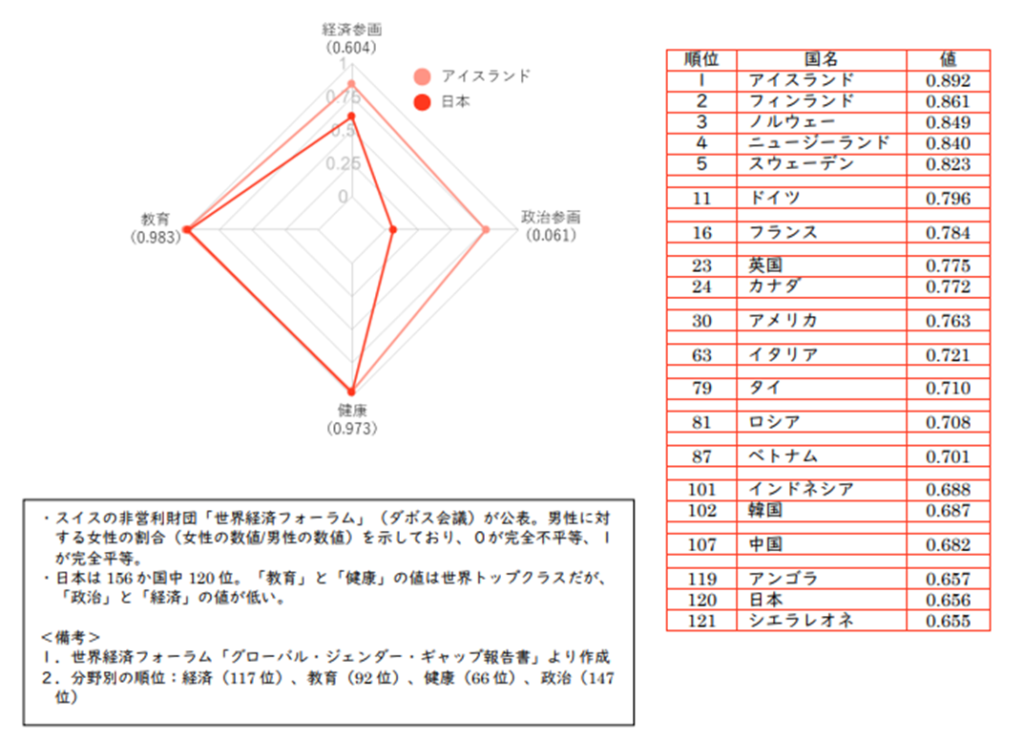

しかしながら、日本のジェンダー・ギャップ指数の総合順位は156か国中120位と、大変残念な状況にある。我が国における男女共同参画社会の実現に向けた取組の進展が未だ十分でない要因としては、

- 政治分野において立候補や議員活動と家庭生活との両立が困難なこと、人材育成の機会の不足、候補者や政治家に対するハラスメントが存在すること等

- 経済分野において女性の採用から管理職・役員へのパイプラインの構築が途上であること、

- 社会全体において固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)が存在していること

等が考えられると総括できる。グローバル化が進む中、男女共同参画の取組は、世界的な人材獲得や投資を巡る競争を通じて、日本経済の成長力にも関わる問題である。

加えて、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大の影響が、特に女性に強く出ている。例えば、非正規雇用労働者を中心に、2020年4月の女性の雇用者数が対前月比で男性の約2倍減少している。また、2020年4月から2021年3月のDV相談件数は前年度の約1.6倍に増加しており、2020年の女性の自殺者数は、前年と比べて935人増加している。更に、感染症の拡大が続く中で、家事や育児などの無償ケアの責任が女性に大きくかかっているという指摘もある。こうしたDVや性暴力の増加・深刻化の懸念や、女性の雇用、所得への影響等は、男女共同参画の重要性を改めて示すものである。

政府としては、2020 年 12 月に閣議決定した「第5次男女共同参画基本計画」を着実に推進するとともに、新型コロナウイルス感染症の拡大が女性の雇用や生活に与える影響等にしっかりと対処していく。また 2021 年の 3 月、男女共同参画が日本政府の重要かつ確固たる方針であることを、全閣僚を構成員とする会議において改めて確認したところであり、基本計画に盛り込んだ女性の登用・採用に関する目標の達成に向けて、2021 年度及び2022 年度に取り組む具体策を、2021 年6月に策定した「女性活躍・男女共同参画加速の重点方針 2021」に盛り込んだ

男女共同参画社会の実現に向けて取組を進めることは、男女にとどまらず、年齢も、国籍も、性的指向・性自認(性同一性)に関すること等も含め、幅広く多様な人々を包摂し、全ての人が幸福を感じられる、インクルーシブな社会の実現にもつながるものである。今後とも、ジェンダー平等及びジェンダーの視点をあらゆる施策に反映(ジェンダー主流化)し、政府機関、民間企業や若者を含めた市民社会など全てのステークホルダーが連携して、一層の取組を進めていく。

目標6:すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する

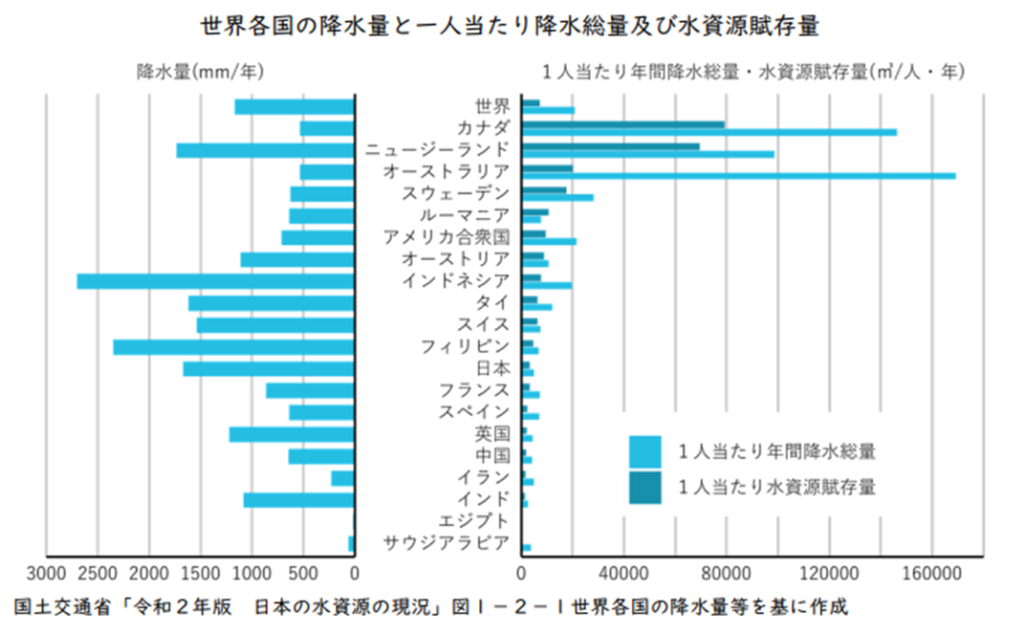

日本は、世界でも有数の多雨地帯であるモンス-ンアジアの東端に位置し、年平均降水量は 1,668mm で、世界(陸域)の年平均降水量約 1,171 mm の約 1.4 倍となっている。一方、一人当たり年降水総量でみると、日本は約 5,000㎥/人・年となり、世界の一人当たり年降水総量約 20,000 ?/人・年の4分の1程度となっている。また、降水が梅雨期、台風期、降雪期に集中するなど、気象に大きく左右されるほか、地形が急峻で短い河川が多いため、降った雨のかなりの部分が短時間のうちに海へ流出してしまうなど、水資源を利用するには不利な条件にある。

このような条件の下、日本では、水資源を確保するために様々な努力を重ね、水インフラが築かれてきた。そのため、今や水道普及率は 98%を超えているが、1965 年頃から、全国的に雨が少なくなる傾向にあり、各地で渇水が発生している。渇水が発生すれば、食事の用意ができない、水洗トイレが使えないなど家庭生活や社会活動に大きな影響を及ぼすほか、工業用水では工場の操業短縮や停止、農業用水では農作物の生育不良や枯死が起こるなど経済社会活動に大きな被害が生じることにもなる。水は1日たりとも欠かせない重要な資源であり、安定的で安心な水の供給に引き続き取り組む必要がある。

水へのアクセスは人間の基本的人権であり、我が国は国際的にも安全な水の安定供給、トイレなどの衛生的環境の改善、持続的な水資源管理などに取り組んでいる。昨今の新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、JICA は、開発途上国政府機関や開発パートナーと協働し、感染症予防において最も重要な「手洗い」の習慣化、それに必要となる安全な水の供給に向けた取り組みを強化している。

目標7:すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する

日本は、石油危機を契機に、1979年に制定された省エネ法による規制措置と、予算や税制の支援措置の両面で、徹底した省エネの取組を推進してきた。こうした官民の努力により、エネルギー消費効率を約4割改善し、世界最高水準の省エネを実現してきた。今後も、省エネ法に基づく規制を始めとするあらゆる政策を総動員し、省エネを推進していく。

再エネについては、2012年にFIT制度を導入し、この結果、10%(2012年度)であった再エネ比率は18%(2019年度)にまで拡大し、導入量は再エネ全体で世界第6位(2018年)、太陽光発電は世界第3位(2018年)となり、発電電力量の伸びは、2012年以降、約3倍に増加というペースで、欧州や世界平均を上回る等、再エネの導入は着実に進展している。政府においても、各府省で2021年度分の電力につき、再エネ比率30%以上の電力調達の実施に取り組むなど、再生可能エネルギー電力の調達促進に取り組んでいる。

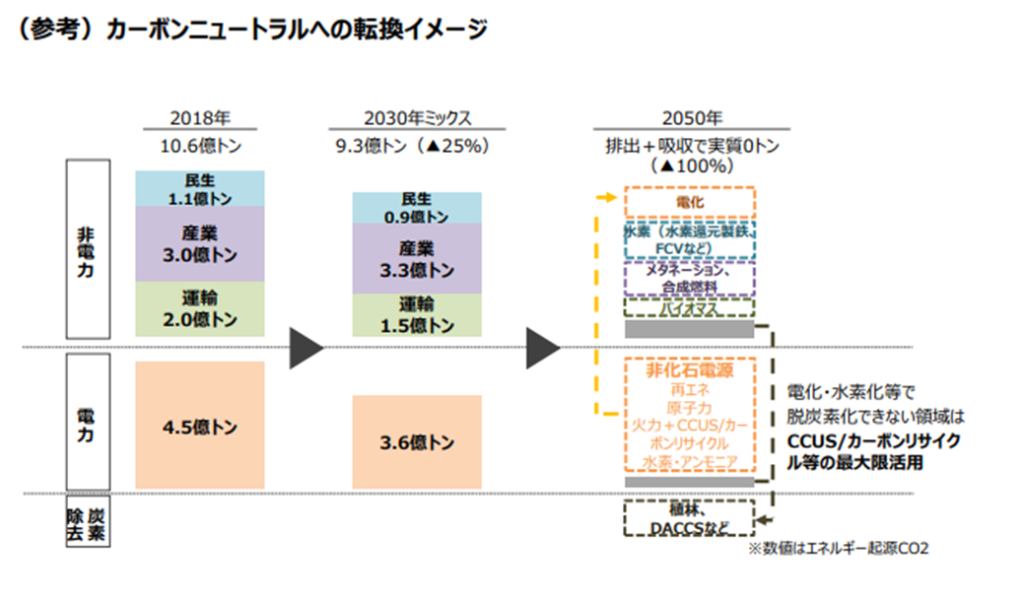

2050年カーボンニュートラル及び2030年度の温室効果ガス排出削減目標の実現を前提に、「エネルギー基本計画」を見直す。エネルギー政策の原則である3E+S(安全、安定供給、経済効率性、環境適合)の考え方を大前提に、政策連携や取組の強化を図る。こうした考え方の下、電力部門の脱炭素化に向け、再生可能エネルギーの主力電源化を徹底し、再生可能エネルギーに最優先の原則で取り組み、国民負担の抑制と地域との共生を図りながら最大限の導入を促す。立地規制の見直し、系統制約の克服、EVを含めた蓄電池やディマンドレスポンスの活用等による柔軟性の確保や電力市場制度の大胆な改革を進める。また、必要な送配電網・電源への投資を着実に実施し、コスト効率化や、分散型エネルギーシステムなど真の地産地消にも取り組むよう促す。火力については、CCUS/カーボンリサイクルを前提とした利用や水素・アンモニアによる発電を選択肢として最大限追求する。原子力については、可能な限り依存度を低減しつつ、安全最優先の原発再稼働を進めるとともに、実効性ある原子力規制や、道路整備等による避難経路の確保等を含む原子力防災体制の構築を着実に推進する。安全性等に優れた炉の追求など将来に向けた研究開発・人材育成等を推進する。電力部門以外は、炭素生産性が欧州に比べ劣っている中、省エネルギーを徹底し、未利用熱等も活用するとともに、供給側の脱炭素化を踏まえた電化を中心に進める。電化できない熱需要については、水素などの脱炭素燃料やカーボンリサイクルも活用していく。

目標8:包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する

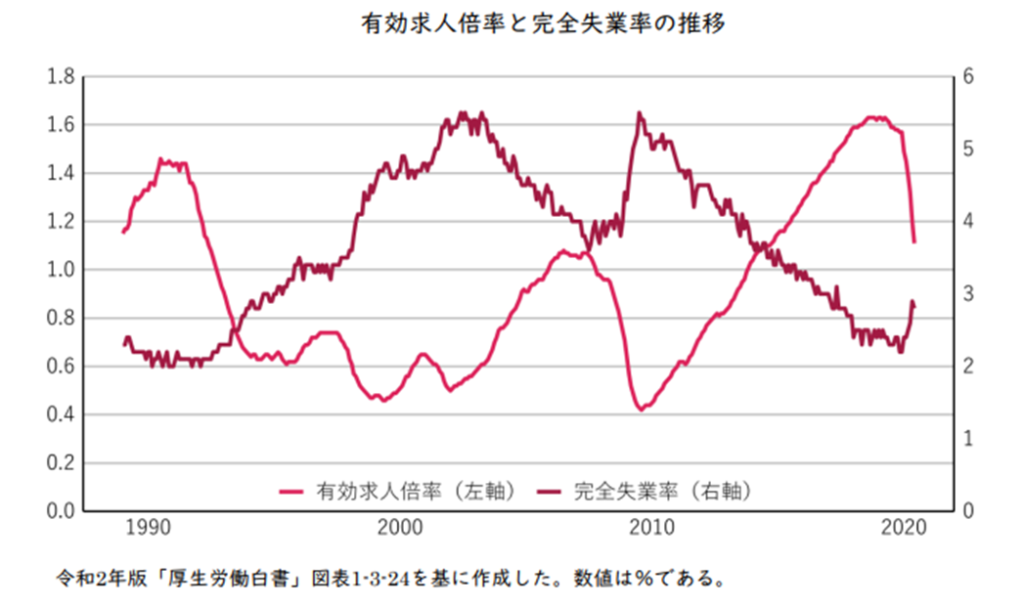

雇用情勢を見ると、近年では2008年9月のリーマンショックの後、2009年夏には過去最低の有効求人倍率(2009年8月で0.42倍)、過去最高に並ぶ完全失業率(2009年7月で5.5%)となったが、その後、経済の回復が見られ、有効求人倍率、雇用人員判断DIのいずれも1990年代初めのバブル経済の頃に匹敵するほど人手不足が深刻化していた。その後、2020年4月から6月を見ると、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、有効求人倍率は大きく低下(2020年4月:1.32倍、同年6月:1.11倍)したものの、完全失業率は緩やかな上昇(2020年4月:2.6%、同年6月:2.8%)となった。特に、4月には休業者が大きく増加したが、5月と6月には、その増加幅は大きく縮小した。総務省統計局「労働力調査」により、2か月目の調査世帯のみを対象とした集計結果を見れば、休業者であった人の約40%強の人が、従業者に戻る動きが続いた。

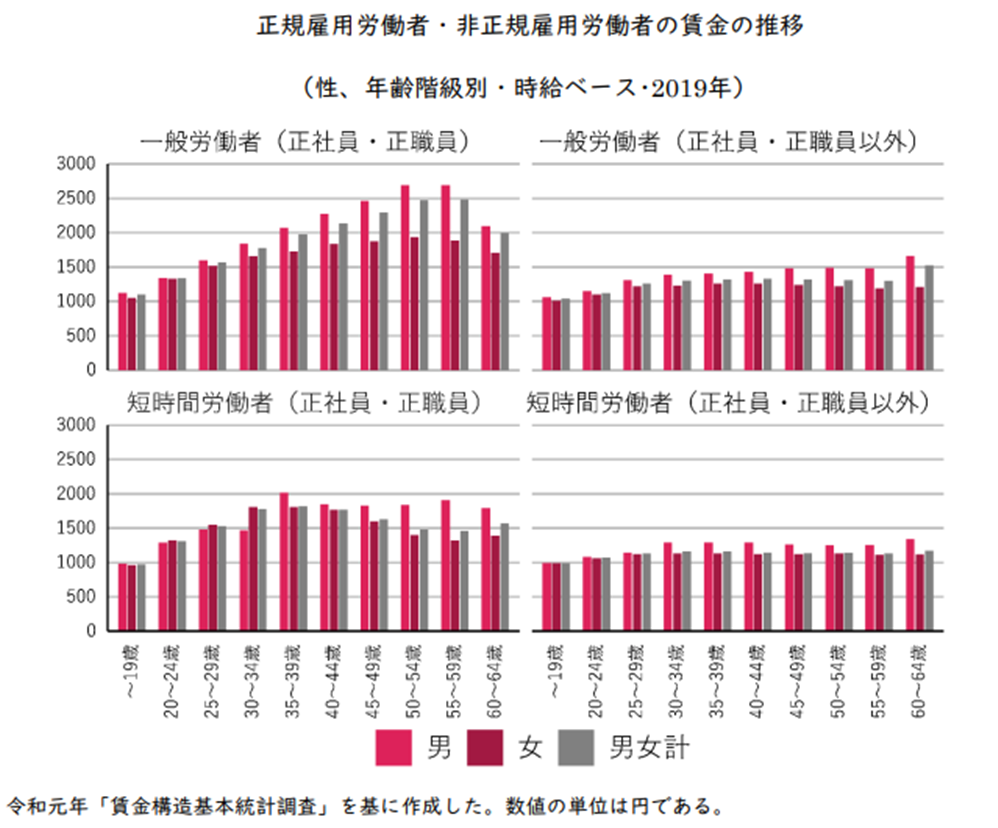

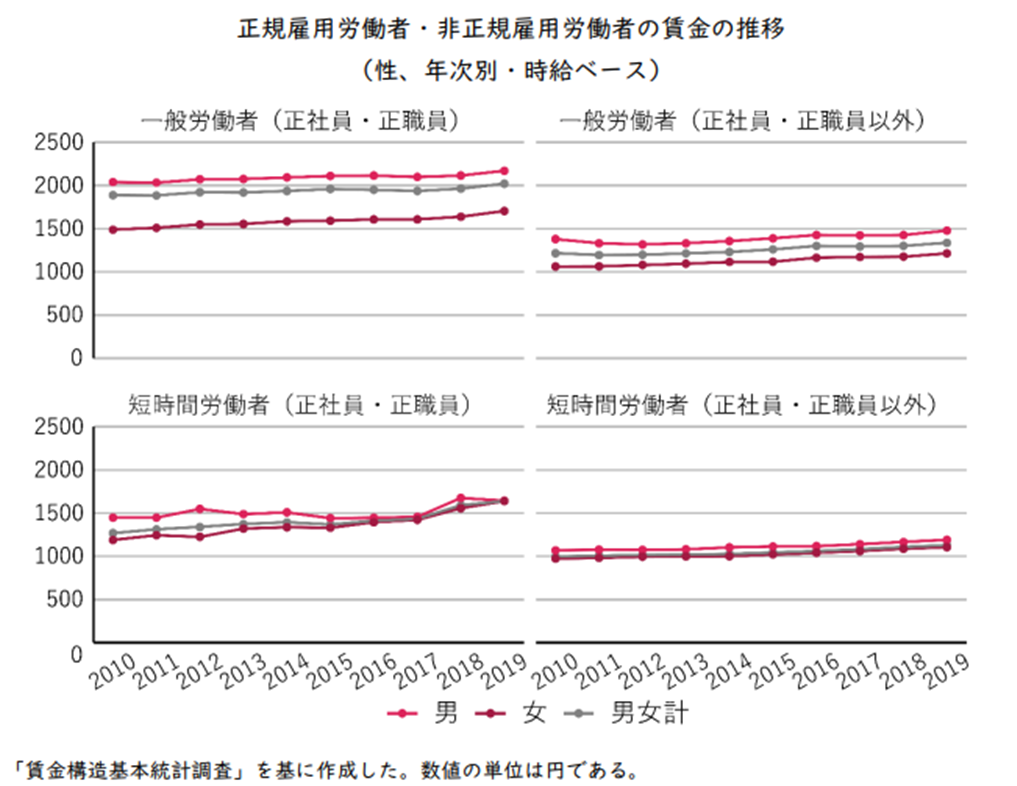

また、近年、パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者は全体として増加傾向にあり、2019年には2,165万人と、雇用者の約4割を占める状況にある。これらは、高齢者が増える中、高齢層での継続雇用により非正規雇用が増加していることや、景気回復に伴い女性を中心にパートなどで働き始める労働者が増加していることなどの要因が大きい。正規雇用労働者と非正規雇用労働者の賃金カーブを比較すると、「一般労働者(正社員・正職員)」は年齢を重ねると賃金額が上昇していくのに対し、「短時間労働者(正社員・正職員以外)」や「一般労働者(正社員・正職員以外)」は横ばいのままとなる形状の違いが存在している。この形状の違いは、ここ10年間でほとんど変化がみられない。一方で、非正規雇用労働者の待遇の改善に向けては、最低賃金の引上げや同一労働同一賃金(不合理な待遇差の解消)の実現等の取組が進められており、2010年と2019年で比較すると、「一般労働者(正社員・正職員)」に比べて「短時間労働者(正社員・正職員以外)」や「一般労働者(正社員・正職員以外)」の伸びの方が大きくなっている。

働き方を巡っては、労働力人口・就業者数の将来的な減少見通しを踏まえた労働参加、女性のライフコースにかかる意識の変化と共働きの増加への対応、足元の雇用情勢を踏まえた人手不足への対応等の必要性が高まっており、仕事と生活の調和のとれた働き方を実現していくことが重要な課題となっている。 2007年の「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」策定以降のワーク・ライフ・バランスにかかる希望と現実の推移を見ると、2019年に行った調査においても、なお希望と現実は乖離している。「仕事を優先したい」との希望が少ないのに対し、現実には「仕事を優先」しているとの回答が多い状況は変わっておらず、特に20~29歳男性、20~29歳、30~39歳、40~49歳女性において乖離の幅が大きい。また、男女とも約2~3割の人は、「仕事」と「家庭生活」だけでなく、「地域・個人の 生活」も優先したいとする希望がある。働く側の意識の変化などを背景として就業形態の多様化や就業時間の短縮等が進んできたが、働き方改革の推進とあいまって、異なる就業形態間で公平な待遇、ワーク・ライフ・バランスの実現などを進めていくことが重要となっている。

なお、国内の技能実習生を含む外国人労働者は172万人と過去最高を更新しているところ、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けて困窮する外国人失業者等もいることから、ハローワークでは関係機関とも連携しつつ、就労支援を行っている。ODAの実施を通じて開発途上国及び日本国内において幅広いネットワークを有するJICAは、国内外のステークホルダーと連携し、技能人材・ビジネス人材の育成支援等を積極的に行っており、日本が「選ばれる国」となることを目指している。

引き続き、新型コロナウイルス感染症の拡大が雇用に与える影響を注視しつつ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止と雇用・生活を守るために、必要な対策を講じていく必要がある。

目標9:強靱(レジリエント)なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る

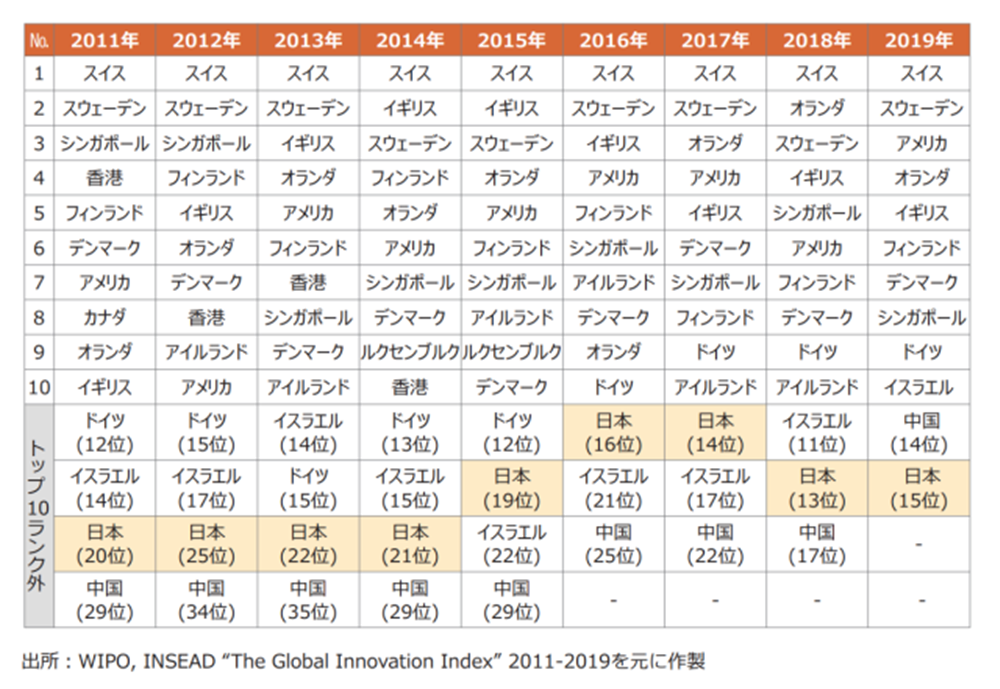

日本のイノベーションに関して、世界知的所有権機関(WIPO)が発表した「Global Innovation Index: GII」では、日本は、2010年代前半には20位圏内を推移していたが、近年少しずつ順位を上げており、2019年には15位となった。日本は、GIIを構成する項目のうち、公的機関、インフラストラクチャー、市場の成熟度、ビジネスの高度化、知識と技術アウトプットの指標については総じて10位圏内に入る実力を示している。しかし、人的資本と研究と創造的アウトプットの指標については、総じてランクは低くなっている。人的資本と研究については、教育に対する政府の支出の少なさや、高等教育に関して海外からの留学生の数の少なさが挙げられる。同様に、創造的アウトプットの指標でも、総じてスコアが低い。

政府としては、カーボンニュートラルを目指すことを宣言するとともに、成長戦略の柱に経済と環境の好循環を掲げ、グリーン社会の実現に最大限注力し、革新的なイノベーションの促進や規制改革などの政策を総動員して、脱炭素社会の実現に取り組むこととしている。2021年3月に決定された「第6期科学技術・イノベーション基本計画」に基づき、科学技術の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図っていく。

目標 10:各国内及び各国間の不平等を是正する

2019年国民生活基礎調査に基づけば、2018年の貧困線(等価可処分所得の中央値の半分)は127万円となっており、「相対的貧困率」(貧困線に満たない世帯員の割合)は15.4%(対 2015年△0.3 ポイント)となっている。2014年から実施されてきた社会保障・税一体改革において、低所得世帯に対する介護保険料の軽減強化など、社会保障を通じた所得再分配に寄与する取組が進められてきており、これらの措置により、相対的貧困率等の上昇が抑えられてきたが、暮らしに関わる課題も生じている。

当面の緊急課題は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、離職を余儀なくされたり、生活に困難が生ずるなどした者・世帯への対応である。今回、労働・福祉の両面において、従来の制度では対象とならなかった者に対しても、実態を踏まえて、前例 のない対応が行われているが、今後の状況変化を注視しつつ、労働・福祉の両面で臨機応変に対応していく必要がある。また、今後、同様のリスクに対して、どう対応していくことが適当かを含めて、今回の事態が落ち着いた段階で支援状況などを検証しつつ、考えていく必要がある。中長期的には、貯蓄分布の二極化という趨勢的な変化が見られることから、今後とも社会保障等を通じた所得再分配が適切に機能し、経済的な格差が拡大しないよう取り組んでいく必要がある。今後とも、経済的な格差が拡大することがないよう、就業や所得の状況、住まいや生活支援のニーズなどを適切に把握し、経済的に厳しい状況にある者・世帯の暮らしや仕事が守られるよう、取り組んでいくことが重要である。

目標 11:包摂的で安全かつ強靱(レジリエント)で持続可能な都市及び人間居住を実現する

日本は自然災害が多いことから、平常時には堤防等のハード整備やハザードマップの作成等のソフト対策を実施し、災害時には救急救命、職員の現地派遣による人的支援、被災府県からの要請を待たずに避難所避難者へ必要不可欠と見込まれる物資を緊急輸送するプッシュ型物資支援、激甚災害指定や被災者生活再建支援法等による資金的支援等、「公助」による取組を絶え間なく続けているところである。

日本では、昭和36年に災害対策基本法を制定し、災害対策全体を体系化し、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図るとともに、当該法律に基づく政府の防災に関する基本的な計画として、昭和38年に防災基本計画を策定した。防災基本計画は、前年度の災害等を踏まえて毎年検討を加え、必要があると認められるときは修正することとしている。令和2年においては、新型コロナウイルス感染症の拡大への対応等を踏まえた修正を行った。また、防災基本計画に基づき、全ての都道府県及び市区町村において、地域防災計画が作成されている。

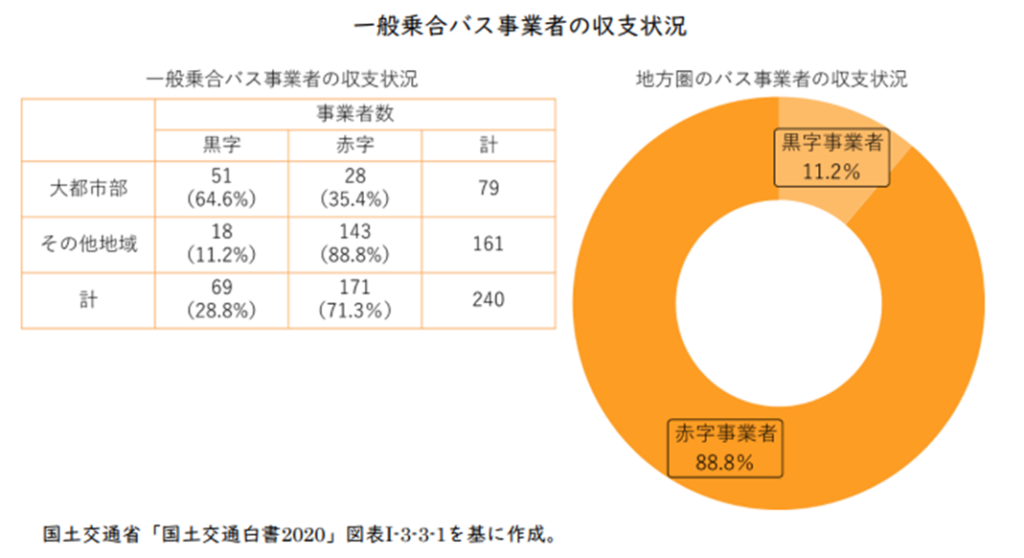

さらに、人口急減や少子高齢化など、日本が直面する経済面・社会面の大きな変化に的確に対応した交通体系を構築していくことも重要である。特に地方圏においては、地域鉄道・営業用バスともに輸送人員が減少傾向にあるため、交通事業者の経営は厳しい状況にあり、営業用バスについては約9割が赤字となっている。また、2050年における人口推計を見ると、全国の居住地域の約半数で2015年時点に比べて人口が50%以上減少し、人口規模が小さい市区町村ほど人口減少率が高くなる傾向があり、特に人口が1万人未満の市区町村では人口が約半分になるなど、地方で更なる人口減少が起こると見込まれている。その結果、小規模な市町村においては公共交通の利用者が一層減少することから、交通事業者の経営はこれまで以上に厳しくなり、サービスが維持できなくなる可能性がある。

公共交通サービスの維持・確保が厳しさを増している一方、高齢者の運転免許の返納が年々増加し、受け皿としての移動手段を確保することが、益々重要な課題になっている。こうしたことを踏まえ、地域のニーズにきめ細やかに対応できる市町村等が、地域交通に関するマスタープランである地域公共交通計画を策定した上で、公共交通の改善や移動手段の確保に取り組むことができる仕組みを盛り込んだ「持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律」が2020年11月に施行された。本改正法により、例えば過疎地等で市町村129等が行う自家用有償旅客運送において、バス・タクシー事業者がノウハウを活用して協力し、地域の輸送資源を最大限活用する取組を推進するための制度を創設し、継続的な輸送サービスの提供が可能となる。市町村等とバス・タクシー事業者の双方にとってメリットがあるほか、利用者にとっても安全、安心な交通サービスの提供を受けられるなどの効果が期待される。また、本改正法に基づく地域公共交通利便増進事業等により、路線・ダイヤ・運賃の見直し等の利用者目線による公共交通サービスの改善を図ることとしており、利便性が高く持続可能な交通サービスの提供が図られるなどの効果が期待される。

目標 12:持続可能な生産消費形態を確保する

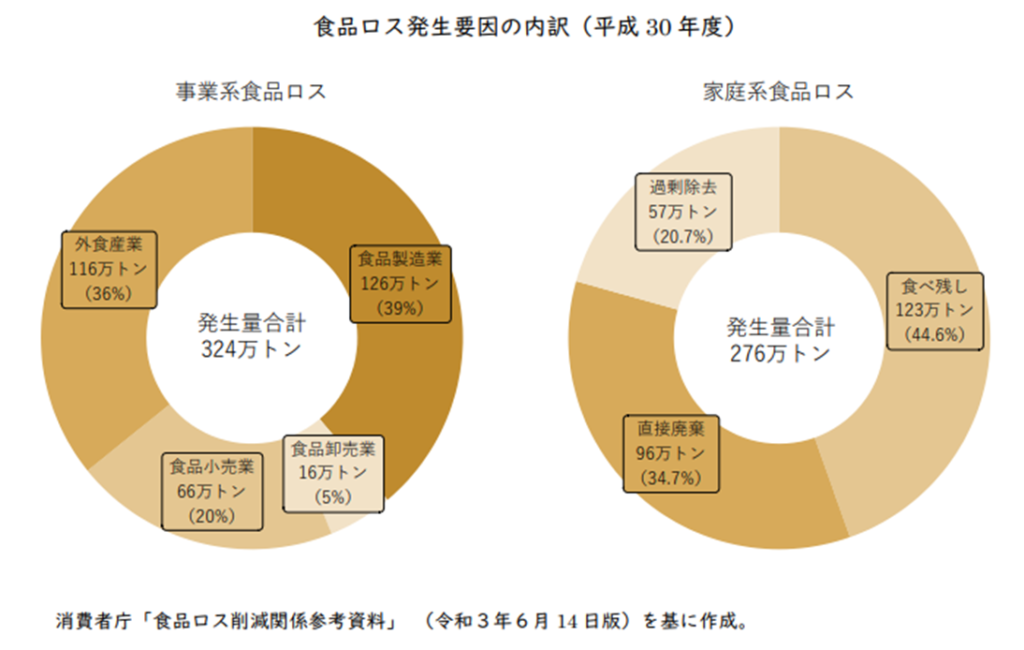

世界では途上国を中心に9人に1人が栄養失調となっている一方、日本では食べられるのに捨てられる「食品ロス」の量が年間600万トン(2018年度推計値)、1人当たり1年で約47㎏となっている。これは、国連世界食糧計画(WFP)による食糧援助量(約420万トン)の1.4倍に当たり、毎日大型トラック(10トントラック)1640台分を廃棄していることになる。

このような現状にも鑑み、2019年10月に「食品ロスの削減の推進に関する法律」が施行され、2020年3月には、「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」が閣議決定された。その中で、日本は、事業系・家庭系ともに2000年度比で2030年度までに食品ロス量を半減させる目標を設定した(事業系:2000年度547万トン→2030年度273万トン、家庭系:2000年度433万トン→2030年度216万トン)。

2018年度時点で事業系食品ロスは324万トン、家庭系食品ロスは276万トンとなっているところ、食品ロス削減に向けては、事業者・家庭双方の取組が必要である。事業者については、フードサプライチェーン全体で食品ロスを削減させる必要があり、

- 商慣習の見直し(小売店舗での納品期限の緩和や、賞味期限表示の年月表示化、賞味期限の延長)の推進に向けて、食品製造・卸売・小売といった民間企業の参画を得て、検討・実証の実施

- 食品の寄附を受けて食品を必要としている者に提供する「フードバンク」の取組について、食品企業における活用促進の働きかけ

- 飲食店等における「食べきり」や、食べ残しの「持ち帰り」、④食品事業者の店舗等における消費者への食品ロス削減の普及啓発

等に取り組んでいる。

また、消費者に対しては、日々の生活の中でできることを一人ひとりが考え、行動に移してもらうことが重要であるため、

- 消費期限・賞味期限の正しい意味の理解の促進

- 使用時期を考慮した食品の選び方や、家庭にある食材を無駄なく使いきる工夫に関する情報提供

- 外食時のおいしい食べきり行動の促進の普及啓発

等に取り組んでいる。食品ロスは国民一人ひとりの生活意識によって変化する面もあり、日々の生活のなかで意識されることが重要である。

目標 13:気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる

個々の気象災害と地球温暖化との関係を明らかにすることは容易ではないが、地球温暖化の進行に伴い、世界で豪雨災害や猛暑のリスクが高まることが予想されている。例えば、世界の年平均気温と同様、日本でも年平均気温は変動を繰り返しながら上昇を続けており、100年当たり1.21%の割合で上昇している。気候変動は日本の経済・社会活動や生物多様性などの他の環境問題に甚大な影響を与える、喫緊の課題であるという認識の下、日本は気候変動対策の取組を継続して行っている。

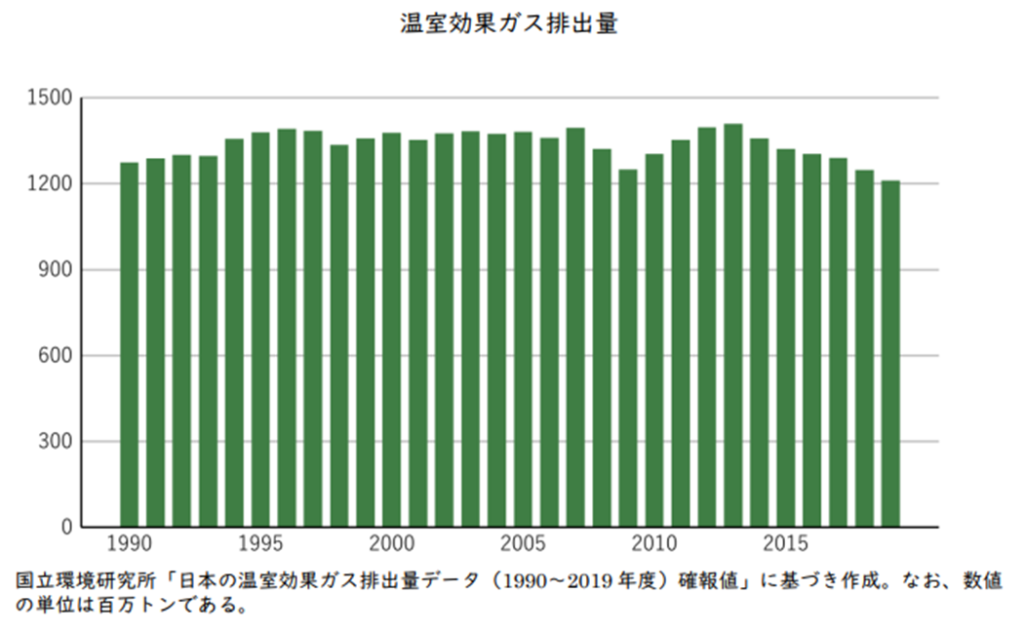

日本は、2015年7月に、温室効果ガスの排出量を2030年度に2013年度比で26%削減する目標を含む「国が決定する貢献案(INDC)」を国連に提出した(2016年11月の日本のパリ協定締結に伴って「国が決定する貢献(NDC)」と位置づけられた)。2020年3月に国連に提出したNDCでは、地球温暖化対策計画の見直しに着手すること、また、その後の削減目標の検討は、エネルギーミックスの改定と整合的に更なる野心的な削減努力を反映した意欲的な数値を目指し、次回のパリ協定に基づく5年ごとの提出期限を待つことなく実施することを表明している。2019年には「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」を閣議決定し、脱炭素社会実現に向けたエネルギー、産業、運輸、地域・暮らし等の各分野でのビジョンとそれに向けた対策・施策の方向性を示し、横断的に取組を進めている。

2019年度の速報値では、温室効果ガスの総排出量は、2014年度以降、6年連続で減少しており、排出量を算定している1990年度以降、前年度に続き最小値を更新した。また、実質GDP当たりの温室効果ガスの排出量は、2013年度以降7年連続で減少した。

また、日本は国際的な気候変動対策への引き続きの取組を進めている。2015年に「美しい星への行動2.0(ACE2.0)」で2020年に官民合わせて1兆3,000億円の気候変動対策支援実施を発表した。2019年に約1.37兆円の気候変動に係る支援を実施し、着実に目標を達成している。また、緑の気候基金(GCF)に対しては、日本は初期拠出(2015-2018年)における15億ドルの拠出に続き、2019年には、2020年から2023年の4年間で、GCFの活動状況に応じて最大15億ドルを拠出する意向を表明した(日本の累積拠出規模は、英国に次いで第2位)。

更に、2020年10月には、菅内閣総理大臣は2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロとする「カーボンニュートラル」、脱炭素社会の実現を目指すと宣言した。2030年のNDCについては、「2050年カーボンニュートラル」の宣言を踏まえ、エネルギー政策のあり方、地方の脱炭素化や、国民のライフスタイルの転換も含め、幅広く議論を進めていく。

目標 14:持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する

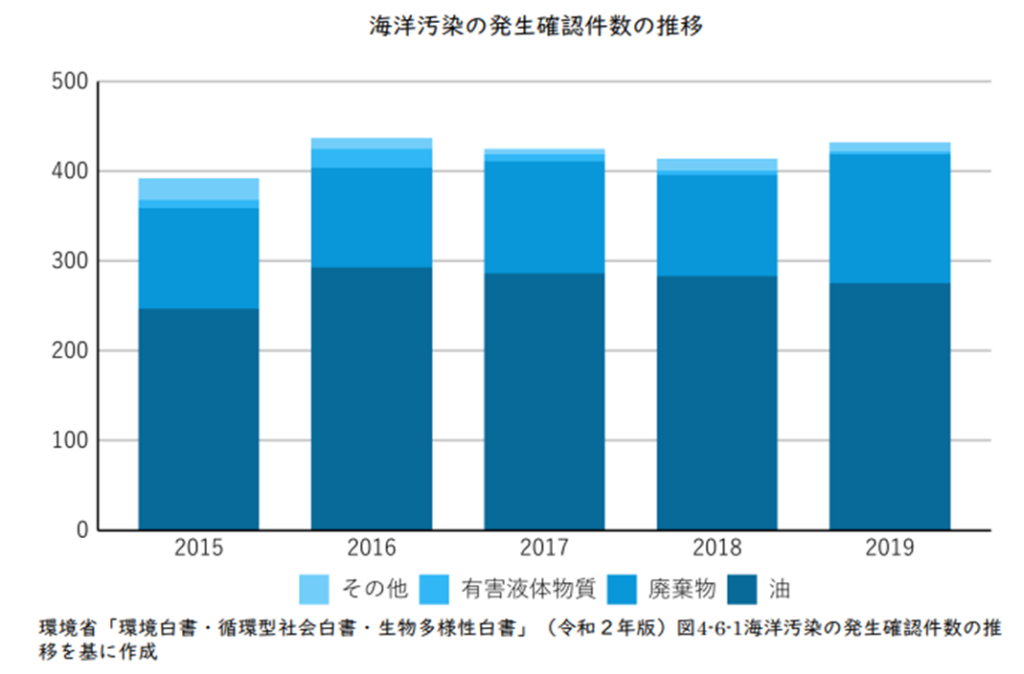

海上保安庁が2020年に日本周辺海域において確認した海洋汚染の件数は、453件となっている。2020年の汚染確認件数は、前年の432件に比べ21件増加している(過去 10 年の平均件数 415件)。汚染確認件数の汚染物質別(油、廃棄物、有害液体物質及びその他の別)では、油による汚染確認件数が最も多く286件(64%)で、前年の275件に比べ11件減少している(過去10年の平均件数266件)。油の次に汚染確認件数が多いのは、廃棄物によるもので、その件数は158件(36%)であり、前年の144件に比べ14件増加している(過去10年の平均件数129件)。特に一般市民によるものは、前年の84件から95件となり、1.1倍に増加している。有害液体物質による汚染確認件数は1件(1%)で、前年の3件に比べ2件減少している(過去 10 年の平均件数7件)。

加えて、年間数百万トンを超えるプラスチックごみが海洋に流出しているとの推定もあり、日本の海岸にも、海外で流出したと考えられるものも含めて多くのごみが漂着している。海に流出したプラスチックごみは、海鳥や海洋生物が誤食することによる生物被害や、投棄・遺失漁具(網やロープ等)に海洋生物が絡まって死亡するゴーストフィッシング、海岸の自然景観の劣化など、様々な形で環境や生態系に影響を与えるとともに、漁獲物へのごみの混入や漁船のスクリューへのごみの絡まりによる航行への影響など、漁業活動にも損害を与える。更に、紫外線等により次第に劣化し破砕・細分化されてできるマイクロプラスチックは、表面に有害な化学物質が吸着する性質があることが指摘されており、吸着又は含有する有害な化学物質が食物連鎖を通して海洋生物へ影響を与えることが懸念されている。

日本では、2018年5月に閣議決定された「第3期海洋基本計画」の中で、関係省庁が取り組む施策として海洋ごみへの対応が位置付けられたほか、同年6月に改正された海岸漂着物処理推進法においてマイクロプラスチックの海域への流出抑制のため、事業者による廃プラスチック類の排出抑制の努力義務が規定された。更に、2019年5月には、「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」が関係閣僚会議で策定されたほか、海岸漂着物処理推進法に基づく「海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」の変更及び「第四次循環型社会形成推進基本計画」に基づく「プラスチック資源循環戦略」の策定が行われ、海洋プラスチックごみ問題に関連する政府全体の取組方針が示された。

目標 15:陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する

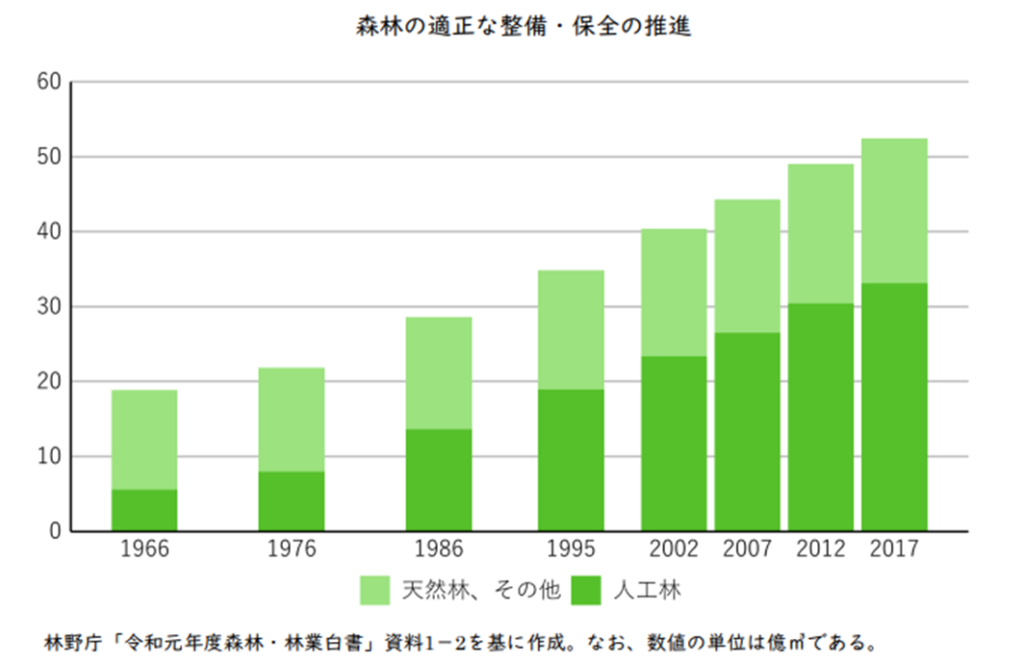

日本の森林面積はほぼ横ばいで推移しており、2017年3月末現在で2,494万?であり、 国土面積3,780万?のうち約3分の2が森林となっており、過去半世紀程度一定の面積を保っている。また、森林の18.2%が、国立公園、原生自然環境保全地域、保護林、緑の回廊など法的に保護されており、森林の生物多様性の保全に取り組んでいる。日本の森林蓄積は人工林を中心に年々増加してきており、2017年3月末現在で約52億㎥となっている。これは、森林の地上部バイオマス量で表すと?当たり113トンである。このうち人工林が約33億?と約6割を占める。

国内の森林資源が本格的な利用期を迎えており、森林の有する多面的機能を持続的に発揮させるためには、森林を適正に整備し、保全するとともに、「伐って、使って、植える」という森林資源の循環を確立することが重要であり、日本では国、都道府県、市町村による森林計画制度の下、森林のほぼ全てが長期的な森林管理計画の下に置かれている。政府は、「森林・林業基本法」に基づき、「森林・林業基本計画」を策定し、森林及び林業に関する施策を総合的かつ計画的に推進している。この「森林・林業基本計画」に即して政府は「全国森林計画」を策定し、全国の森林を対象として、森林の整備及び保全の目標、伐採立木材積、造林面積等の計画量、施業の基準等を示している。

目標 16:持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する

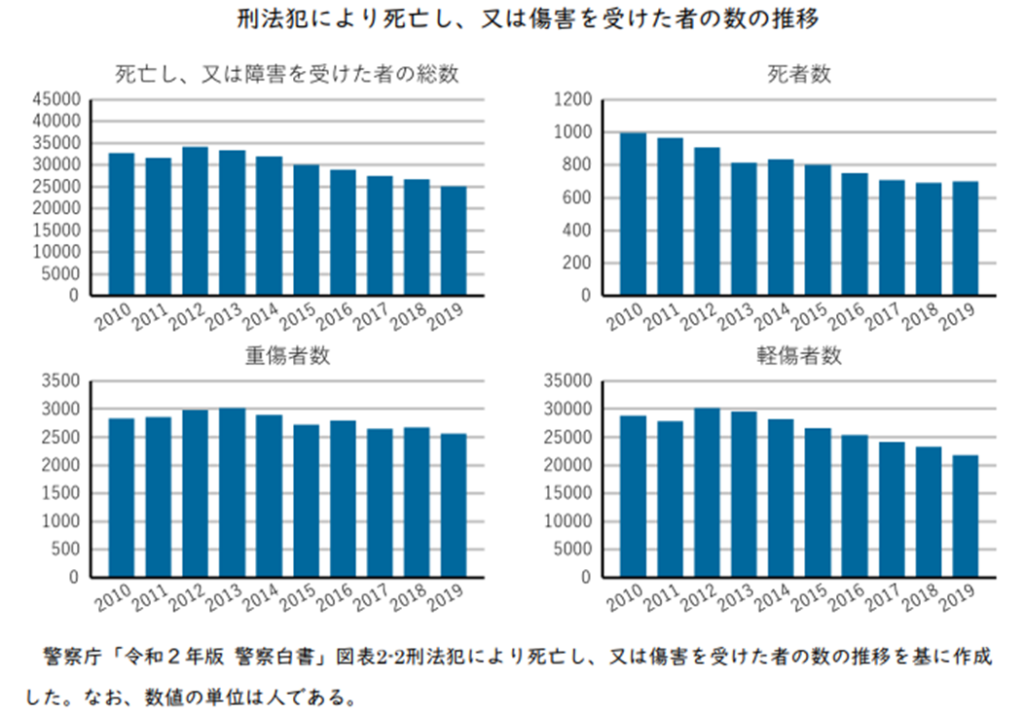

刑法犯により死亡し、又は傷害を受けた者の数の推移は、2003年以降、いずれの数も減少傾向にある。

児童虐待については、児童相談所への虐待相談対応件数は、一貫して増加を続け、2019年度中に、全国215か所の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は193,780件で、過去最多となった。虐待により多くのかけがえのない子供の命が失われている状況を受け、児童虐待防止対策の強化を図るため、2019年に、体罰禁止の法定化、児童相談所における一時保護等を行う「介入」の担当者と「保護者支援」の担当者の分離、児童相談所における弁護士等の配置促進、DV対策との連携強化を内容とする「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」が成立した(一部の規定を除き2020年4月1日に施行。)。

目標 17:持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する

(1)開発資金

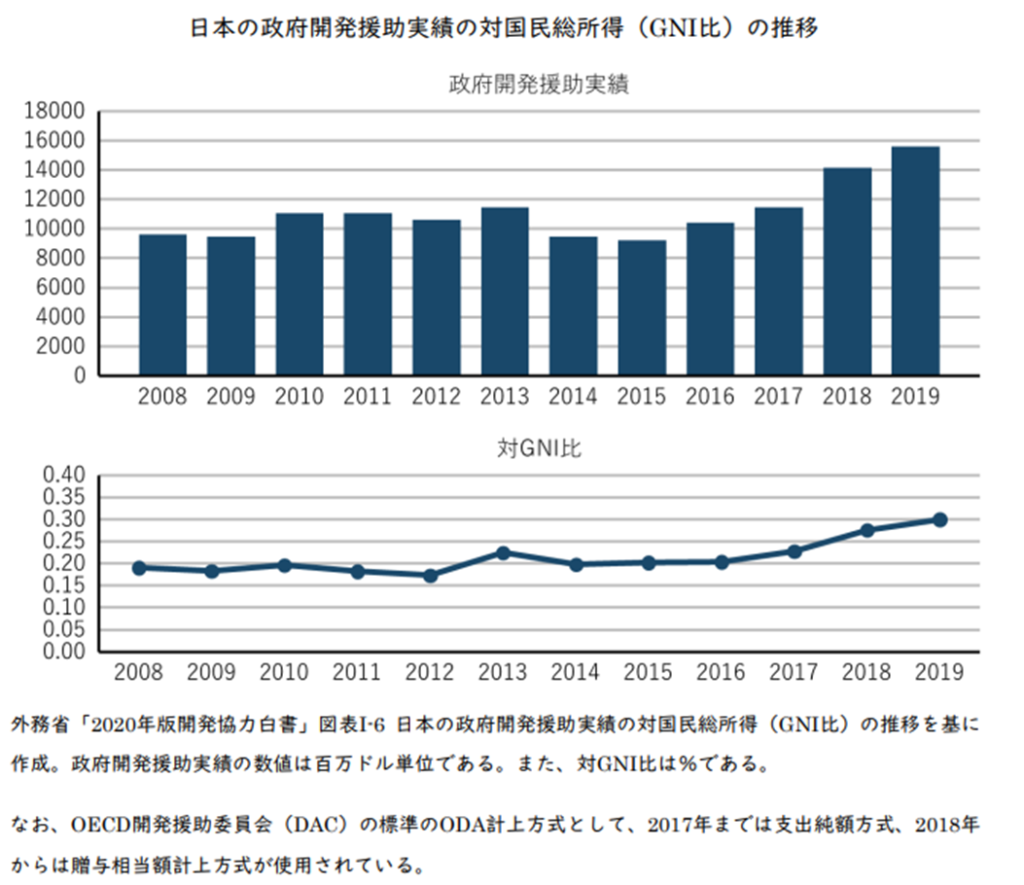

2019年の日本のODA実績は、2018年からOECD開発援助委員会(DAC)の標準のODA計上方式として導入された贈与相当額計上方式(Grant Equivalent System:GE方式)では、約155億 8,766万ドル(約1兆6,998億円)となった。支出総額は、約189億1,977万ドル(約2兆631億円)で、前年(2019年)に比べ、ドルベースで約9.7%増(円ベースで約8.3%増)となった。この結果、DAC諸国における日本の順位は、GE方式、支出総額ともに米国、ドイツ、英国に次ぎ第4位となった。対国民総所得(GNI比) では、2010年は0.20%だったが、2019年には0.29%になった。また、2019年のLDCS向けODA実績のGNI比は、0.10%(支出純額ベース)であった。

新型コロナウイルス感染症の拡大以前に年間2.5兆ドルと言われていたSDGs達成に向けた資金ギャップが、今後更に広がるとみられている。SDGs達成に向けては、途上国への資金の流れを正確に把握し、限りある開発資金を効果的に活用することが不可欠である。現在、OECDや様々な国際的な議論の場において、新興ドナーによる援助や民間資金の活用を含む国際的な援助のルールや枠組みを作るための議論が行われているところ、日本としても引き続き積極的に議論に関与していく。

(2)マルチステークホルダーの取組

SDGs推進にはマルチステークホルダーの取組が不可欠であり、前述のとおり、政府としては、幅広いステークホルダーと啓発・連携事業を行っている。2020年に電通が行った調査では、SDGsという言葉の認知率は29.1%で、2019年度の調査から13.1ポイント上昇した。男性10代、女性20代など、若い世代で認知の伸び率が高くなっている。着実に認知度は高まっているが、具体的な取組、人々の行動変容につなげるため、より幅広い層への働きかけに努めていきたい。141地方自治体については、2017年にはSDGsの取組を行っていた自治体が1%にすぎなかったが、2020年には39.7%まで上昇した。今後、2024年度末までに、SDGsに取り組む自治体の割合を60%とするとの目標を掲げて取り組んでいく。また、開発途上国の経済・社会課題の解決に向けて民間資金の重要性が問われる中、JICAが行う中小企業・SDGsビジネス支援事業等では、民間企業等のビジネスを通じた様々な課題解決を推し進めるとともに、地方創生や地域活性化に貢献している。

目標ごとの評価

新型コロナウィルス感染症による影響も含め、2017 年以降各目標の進捗について、とりわけステークホルダーが重視する評価を以下に示す。これらの各目標の取組の多くは他の複数の目標達成にも貢献していることに留意する。

目標1

- 貧困率は 2018 年で 15.4%、6 人に 1 人が貧困である。子どもの貧困率は 13.5%で7人に 1 人の子どもが貧困だと言われており、「貧困率を半減させること(1.2)」には程遠い(いずれも厚労省「2019 年国民生活基礎調査」)。このための政策の形成と実施が必要である。

- グローバル指標の「1.2.1 各国の貧困ラインを下回って生活している人口の割合(性別、年齢別)」について、「現在、提供できるデータはありません」とされている状態を改善するべきである。

- 生活保護利用が条件設定などにより困難になるなか、返済が必要な特例貸付で生活を維持する人が急増している。

目標2

- 全般的に高齢化と人口減により、地域の持続可能性が大きく低下している。これは農林水産業の持続可能性にも影響を与えている。

- 協同組合(農協、漁協、森林組合など)は SDGs の実現を事業や活動の目的に掲げ、地域の活性化、災害や感染症に強い環境づくり、農山漁村の経済活動の維持・発展に取り組んでいる。

- NPO、地縁型組織、また、自伐型林業などを含む、地域の特性を生かした起業活動が、地方自治体や大学・研究機関などとの連携により進展している地域も多い。これらの地域では、新たな形での持続可能な地域づくり、高齢化に関連した農業・林業と福祉の連携などにより、高齢化・過疎化の現実の中で持続可能な地域づくりがめざされている。これらの取り組みが進む地方自治体には、SDGs 未来都市に認定されたところも多い。

目標3

- ターゲット 3.8(ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ)に関する国際社会における政策の優先度は上がっており、日本の貢献は高く評価できる。コロナ下において、その重要性に関する国際的な認知の向上をさらに進める必要がある。また、日本が 2020 年初頭からコロナ克服のための国際協調に取り組み、COVAX、ACT アクセラレーターの創設や資金拠出にも積極的に取り組んだことは高い評価に値する。

- 他方、国内においては同じくターゲット 3.8 の観点から、検査およびコンタクト・トレーシング(積極的疫学調査)、予防手段(マスク、PPE)、予防メッセージの提供方法と効果など、隔離・医療施設へのアクセス等の状況は不十分であり、新型コロナにより検査や医療について十分なアクセスが得られないことが露呈した。とりわけ、在日外国人の医療・福祉・保健サービスへのアクセスが整備されていないことが明らかとなった。一方、日本でユニバーサル・ヘルス・カバレッジを支えている公的医療保険制度や社会福祉・社会保障制度、生活保護制度についての教育・啓発や正しい理解の促進についても、より一層進める必要がある。

- ワンヘルス(人、動物、環境の衛生)の重要性が認識され、政府及び一部地方自治体において関連する取組が進められつつある。また、地球規模の生態系変化との関係に焦点を当てたプラネタリーヘルスの研究も進められている。・コロナ禍により 2020 年は 11 年ぶりに自殺者数が増加した。

目標4

- 2000 年から順次改訂されている小・中・高の新学習指導要領において、いずれも「持続可能な社会の創り手の育成」が明記され、SDGs に関する学習が様々な教科に組み込まれるようになった。また学生主導のものも含め、大学(研究・教育双方)における取組が広がった。1 人 1 台端末と高速で大容量の通信ネットワークを中心とする、GIGA スクール構想が進展し、教育 ICT 環境が整備された。コロナ禍はこれを促進し、オンライン教育が進んだ一方で、先進国である日本においてもデジタルデバイド問題も明らかとなり、だれ一人取り残されない教育へのアクセスが改めて課題となった。また、オンライン授業を含めた新しい形の教授法に関する研修も十分とは言えない課題に直面しており、今後の方策が重要である。

- 外国籍の児童・生徒のうち、6 人に 1 人(約 16%)が未就学状態であり、COVID-19 の影響でさらに悪化する可能性がある。

目標5

- 男女における家庭内労働時間に大きな差があり、依然として固定的な性別役割分担意識が根強く、無償の家庭内労働(ケアワーク)に従事する時間が女性に大きく偏っていることが、休校措置やテレワーク導入下における女性の負担増につながり、就労面での不安が重なる場合には特に女性にとって深刻な影響を及ぼしている。

- ジェンダーギャップ指数が G7 各国中最下位(120 位)であるなど課題が大きいジェンダーギャップがさらに深刻化している。公務労働の 70%ほどが非正規の女性労働者であり、また、非正規労働者の約 70%は女性となっている(2020 年労働力調査)。四年制大学進学率も男女格差がある(2018 年男女共同参画白書)。また、コロナ禍で、短期雇用契約の継続さえも枯渇し、家賃延滞などの深刻な問題が生じており、特にシングルマザーの状況は深刻である。パンデミックの影響を強く受けた飲食業や宿泊業は女性が多数を占める業種でもあり、2020 年 4 月には特に女性の雇用者数が大きく減少した(男性 35 万人に対し女性 74 万人)。また、若年女性の望まない妊娠の増加や「生理の貧困」等、コロナ禍は、性と生殖に関する健康の課題も明らかにした。外国人女性が妊娠・出産あるいは避妊・中絶といったサービスにアクセスができなかった事例も報告されている。

- 経済界では、2030 年までに役員に占める女性比率を 30%以上にする」ことを目指す活動に 163 社の主要企業が賛同を表明しており、TOPIX100 の女性役員割合は 12.9%(2020 年 7 月末時点)となっている。

- コロナ禍により自殺者数、特に女性の自殺者数が上昇した。2020 年 10 月の調査によれば前年比 86%増で、20 代、40 代では 2 倍に増加した。

- コロナ禍で政府が支給した特別定額給付金の受給権者が世帯主となっていたため、別居中の女性や DV 被害者が受給できないケースが報告された。

- 外出自粛やテレワーク、さらに経済的不安等により家族間のストレスが高まったことを背景に 2020 年 4 月から 2021 年 2 月の DV 相談件数は前年度の約 1.5 倍に増加した。

目標6

- 安全な飲料水へのアクセスはほぼ 100%に達しているものの、今後は取り残されている人々をなくすことが求められる。現在、水道事業により給水されている人口の割合は 98%。一方、年間2万件を超える漏水・破損事故が発生するなど水道インフラの老朽化、耐震化の遅れなどの課題がある。

- 全国で 3152(全体の 16%)の浄水場が浸水想定地域にあり、うち 2552 施設に浸水災害対策が講じられていないなど、水の安定供給のための気候変動対応が不十分である。

目標7

- 2050 年に実質的排出をゼロにするという目標にかんがみると、再生可能エネルギーの大幅な増加には未だほど遠い。わが国の発電電力量に占める再エネ比率(水力除く)は2017 年時点で 8.1%と世界第6位であり、更なる導入拡大が必要である。

目標8

- コロナ禍のもと、企業は雇用調整助成金などの支援策を活用し、事業の継続と雇用の維持に最大限努めた結果、我が国の失業率は3%弱と、リーマンショック時や欧米諸国に比べて低位にとどまっている。

- 連合が 2020 年 12 月に公表した「コロナ禍における雇用に関する調査 2020」によると、「コロナ禍の影響や会社の業績を考えると、自身の雇用に不安を感じる」と答えた人は、58.1%で過半数を超えている。

- コロナ禍でパートタイマー、アルバイト、派遣社員を含む非正規労働者の雇用者数が 100万人を超えて減少した。・労働者協同組合法が制定され、脆弱な状況に置かれている人々の就労機会の保障に新たな選択肢を開くことが期待される。

目標9

- 科学的に正確な情報提供が不十分であり、科学と政策のインターフェイスに課題がある。これは COVID-19 対策にも顕著に表れ、実証された予防策を打ち出すことの重要性が浮き彫りとなった。

目標 10

- パルマ比率(最富裕層 10%と下位層 40%の所得比)の改善が進んでいない。また所得の再配分機能の低さが指摘されており、不平等が拡大している

- コロナ禍において医療従事者や感染者への差別・偏見が拡大しているが、これに対処するため、政府の「#広がれありがとうの輪」プロジェクトや地方における「シトラスリボンプロジェクト」などが展開され、一定の効果が上がっている。

- 指標 10.7.2 に関連して、日本は人口減が続く一方、外国人の受け入れと共生社会の実現については大きな課題を抱えてきた。現在も、技能実習生や就学生として働く外国人労働者の労働権や保健へのアクセスの権利の保障をはじめとする安全で秩序の取れた適切な移民政策の実現や難民の受け入れなどについて、大きな課題を抱えている。地方自治体や市民社会、研究機関などと連携した政策の再検討や改革が必要とされている。

目標11

- コロナ以前より課題とされていたゴール 11 の指標 11.1.1(インフォーマルな居住地や不適切住宅に居住する人口)、11.2.1(公共交通機関に容易にアクセスできる人口)、11.3.2(都市計画や管理に市民社会が直接参加する仕組みがある都市) において、都市部と地方部の格差が顕著となった(2020 年版国土交通白書)

- SDGs 未来都市が毎年増加し、93 都市、30 モデル事業に(2021 年 4 月現在)。今後も継続的に毎年 30 都市程度増加予定。未来都市の中には SDGs 達成へ向けた行動について予算に組み込んでいる事例も出ている。特に登録・認証制度の事例は多くみられるようになっており、長野県、熊本県、横浜市、神奈川県、真庭市、つくば市、さいたま市等でその先進事例が見られる。また、地域住民の発案による地域の問題解決や新たな価値創造を参加型で一定の予算をつける形で行政政策に導入する「住民提案型事業」のパイオニア自治体が「SDGs 未来都市」に名を連ねていることは高く評価できる。

目標12

- 政府のプラスチック資源循環戦略の策定、産業界・流通業界でのペットボトルの完全リサイクルの動きはあるものの、日本は一人あたり使い捨てプラスチック容器量は世界で2 番目となっている。

- 海洋プラスチック問題の解決を目指す「クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス(CLOMA)」や PET ボトル有効利用率 100%を目指す活動など、プラスチック資源循環の推進に向けて取り組みが進んでいる。

- 食品ロス削減法が 2019 年 10 月に施行され、様々なレベルで食品ロス削減の取り組みが拡大している。

- 消費者の観点からは、SDGs の考え方が浸透し、エシカル消費など、少しずつ取組が進んでいる。

- 他方、マテリアル・フットプリントならびにゴミの排出の大幅削減に至っていない。・企業によるサステナビリティ・SDGs 報告書策定の動きが広がっている。

目標 13

- 日本企業は、気候変動と環境に関する国際的イニシアチブ(TCFD、SBT、RE100 など)に積極的に参加。日本の参加企業数を世界との対比で見ると、TCFD:342/ 1791、SBT: 91/ 615、RE100:50/291 となっており、国内大手先進企業で脱炭素経営の取組みが広がっている。

- 経団連では、日本政府と連携し、脱炭素社会に向けた企業・団体のアクションを加速するため、「チャレンジ・ゼロ」を通じて、イノベーション創発に向けた同業種・異業種・産学官の連携や ESG 投資の呼び込みを図っている(2021 年 4 月現在、183 社・団体がチャレンジに署名)。

- 国内では 300 を超える自治体がゼロカーボンシティを表明。企業レベルにおいても、「SDGs 実態調査」では 90%以上の企業が脱炭素化に向けた取組を進めている。

- 世代間衡平性にも考慮した持続可能な社会と脱炭素を共に目指すシナリオ構築に向け、政府、大学、民間において研究や取組が始まっている。

- 市民レベルでの気候変動の理解は国際的に見て低く(IPSOS 調査)、パリ協定への支持も低い(イエール大学・Facebook 共同調査)。脱炭素社会に向けた、暮らしの中での選択はまだ野心的なムーブメントになっていない。

目標14、目標15

- 各主体による生物多様性に関する普及啓発活動の強化など、「生物多様性の社会への浸透」 に向けた進展がある中、目標値 75%以上として設定していた「生物多様性」の言葉の認知度は、51.8%と目標を下回る結果になっている(環境問題に関する世論調査2018 年)。一方、経団連調査によると9割の企業経営層が生物多様性という言葉の意味を知っている。

- 2018 年 10 月に改訂した経団連生物多様性宣言について、2020 年6月現在、236 社・団体が賛同し、取り組みを進めている(経団連生物多様性イニシアティブ)。

- SDGs の生物多様性の目標群は、2020 年までとなっていながら未達成である。また、2030 年までの目標設定がない。ポスト 2020 枠組みを SDGs の生物多様性関連目標の更新と位置付ける方向を打ち出すべきである。

目標16

- 16.a(暴力の防止とテロリズム・犯罪の撲滅)の観点から、京都コングレスを開催して国際的な役割を果たしており、司法・犯罪対策、途上国の法制度整備に取り組んでいる。

- 刑務所や外国人収容所、老人病院、高齢者施設、精神病院等、公共・民間を問わず、収容施設における人権侵害や虐待は、国連自由権規約に関する審査などにおいても課題となっている。

- COVID-19 対策を含め、意思決定への十分な参画(16.7)ができていない。多様なステークホルダーが、VNR 策定も含む意思決定過程に参画する機会を増やすべき。特に、市民社会、次世代の声、ジェンダーの観点などが不足している。一方、多くの地方自治体では、「協働のまちづくり条例」といった形で、地域住民の発案による地域の問題解決や新たな価値創造について、これを参加型で一定の予算をつける形で行政政策に導入する「住民提案型事業」の仕組みが導入されている。また、2019 年の SDGs 実施指針策定へ向けたステークホルダー会議などの事例もある。これらは参加型意思決定の一つの在り方として、より積極的に推進される必要がある。

- 特に脆弱な状況に置かれた人々やコミュニティとの関係で、公共機関や政策の運営が、十分な透明性、公開性、説明責任に基づいて行われていない。

目標17

- ODA について、LDC への援助は高くないものの、UHC について国際社会の取組を主導してきた点や、とりわけ「人間の安全保障」との関連で、特に国際保健に関わる政策を主導してきたこと、COVID-19 後、政府がグローバル・ヘルスの取組に重点を置いていることは評価できる。

- ターゲット 17・14(持続可能な開発のための政策の一貫性を強化する)の観点からは、菅総理による昨年の国連総会での演説は評価できるのではないか。

- 気候変動由来の自然災害が増加するなかで、人間の安全保障の観点から防災対策においてイニシャティブを発揮している点も評価できる。防災、脱炭素技術などは、企業の観点からも、日本に潜在力があると考えられる。

- 国連 SDG アクションキャンペーン/国連開発計画及びジャパン SDGs アクション推進協議会が 2021 年 3 月に共同開催した SDG グローバル・フェスティバル・オブ・アクション from JAPAN はステークホルダー主導でのグローバル・パートナーシップ推進へ向けた事例といえる。

出典:外務省