韓国に次いで世界ワースト2位の男女賃金格差

韓国の賃金格差はOECD諸国加盟国中ワースト1位であり、次いで日本がワースト2位という統計結果が出ている。

OECDの統計によると、男女間の賃金格差は韓国が34.6%、日本が24.5%。欧米諸国が10%台なのに対して2国だけ突出している(フルタイム労働者の中位所得における男女間賃金格差、2017年)。日本の賃金格差は2005年は32.8%だったが、その後緩やかに減少傾向にあるが、それでも依然として格差は大きい。

男女の賃金格差の原因として欧米では性別による職業の偏りがあり、女性が多い職種で賃金が低いという「性別職業分離」が指摘されている。しかし、日本総合研究所の山田久副理事長の分析によると、女性労働者比率の低い職種で高賃金職種がいくつかあるものの、とくに女性比率の高い職種が大きく低賃金職種に偏っているわけではないとしている(「コロナショックが促すジェンダー平等」日本総研、2021年4月23日)。

賃金格差の2大原因

では日本の男女賃金格差が大きい理由とは何か。山田副理事長は①正規・非正規の賃金格差と女性の非正規比率の高さ、②性別役割の固定化と就社型雇用システム――の2つであると指摘する。

「終身雇用を前提とする正社員雇用を守るため、非正規雇用との処遇格差が大きくなる。さらに終身雇用と表裏一体の長時間労働・会社都合の転勤は『男は会社・女は家庭』という男女分業(性別役割の固定化)を前提としており、女性の多くが非正規雇用で働くことになる。加えて、女性は正社員で働いても、結婚や出産を機に退職することが想定され、昇格・昇給が抑制される」(前出論文)

非正規労働者の7割近くが女性

女性の非正規労働者は確かに多い。2019年の労働者数は6004万人(総務省「労働力調査」)。うち非正規労働者は2166万人で、女性は1475万人と68%を占める。産業別では卸売り・小売業全体の35%、344万人が女性非正規だ。続いて医療・福祉業の267万人(33%)、宿泊・飲食業の196万人(54%)、製造業の150万人(15%)、サービス業等の111万人(27%)と続く。

もちろん欧米でも非正規が少ないわけではないが、ヨーロッパでは企業横断的に同一労働同一賃金原則が浸透し、日本と比べて正規と非正規の賃金格差は大きくない。

そして日本ではご存知のように今回のコロナ禍では女性非正規が多数を占める卸売り・小売業、宿泊・飲食業、サービス業などを直撃し、女性非正規の賃金が下がるだけではなく、雇用まで奪われるという惨状を呈した。

労働政策研究・研修機構の調査によると、景気が悪化した2020年4~5月期の女性の労働時間と収入の落ち込み幅が男性より高かった。また労働政策研究・研修機構とNHKが合同で6万8000人の雇用者に実施した調査によると、20年4月以降の7カ月間に、解雇や労働時間の激減を経験した者の割合は、男性18.7%に対し、女性は26.3%と4人に1人以上となっている。

女性の実質的失業者、103万人超え

女性非正規の深刻ぶりは今年になっても変わらない。野村総合研究所が今年2月に実施した調査によると、パート・アルバイト女性のうち29.0%が「コロナ以前と比べてシフトが減少している」と回答。そのうち「シフトが5割以上減少している」人の割合は45.2%に上る。昨年12月の調査(シフト減少25.7%、シフト5割減40.6%)よりも高い。しかも5割以上減少したパート・アルバイト女性は昨年10.4%から13.1%に増えており、悪化のスピードが加速している。

シフトが減少した場合、経営者は「休業手当」を支払う義務がある。企業が支払わない場合は、自分で申請する特例の「休業支援金制度」もある。ところが驚いたことにシフト減のパート・アルバイトのうち休業手当を受け取っていない人が女性の74.7%、男性の79.0%に上っている。

野村総研は昨年12月、「シフトが5割以上減少」かつ「休業手当を受け取っていない」パート・アルバイト女性を「実質的失業者」と定義。総務省「労働力調査」を用いた全国の「実質的失業者」は90.0万人との推計を発表し、大きな話題になった。そして2月の調査では男性43.4万人に対し、女性は103.1万人とさらに増加している。多くの女性非正規の困窮ぶりがコロナで露呈している。

表向きの差別は解消されても残る昇進の壁

その後、改正雇均法が施行され、採用や昇進・昇格においては表面上の差別はなくなったという。しかし、女性に対する会社の姿勢が変わったのかといえばそうではない。元人事部長は「女性総合職にも優秀な人材が入ってくるようになりましたが、管理職は男性部下と違い、女性には腫れ物に触るような感じで積極的に指導をする人が少なく、重要な仕事を任せようとしない。結果的に同期で課長に昇進するのは男性が多く、女性が少ない。昇進のカベがあるために結果的に賃金格差も開いた状態が続いた」と語る。

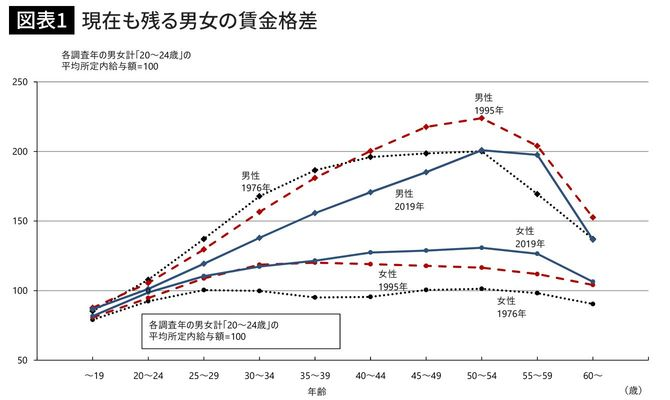

現在の状況は図表1の通り。

20~24歳の所定内給与額を100とした場合の男性と女性の年齢別の賃金カーブを描いたものだが、1976年、1995年に比べて2019年はだいぶ賃金格差は縮小してきているが、それでも大きな格差が開いている。

日本企業に長年染みついた性別役割分業意識と女性の昇進などに対するアンコンシャスバイアス(UNCONSCIOUS BIAS:無意識の偏見)が簡単に抜けきれるものではないことを物語っているといえるだろう。

出典: PRESIDENT WOMAN Online