女性活躍の遅れ

女性活躍の重要性は既に広く認知されているが、我が国の状況はどうだろうか。世界経済フォーラム(WEF)が2021年に発表した「ジェンダーギャップ指数」は、国別の男女格差を数値化した調査であるが、我が国は世界 156 か国中120 位(前年は153か国中121 位)、主要先進7か国(G7)では最下位であった。このような結果となっているのは、政治分野の取組みの遅れと、いわゆる管理職の女性比率の低さに代表される経済分野の取組みの遅れが主な要因である。

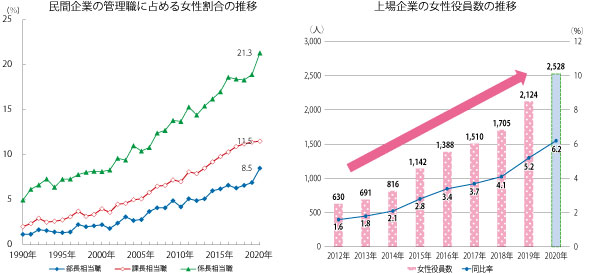

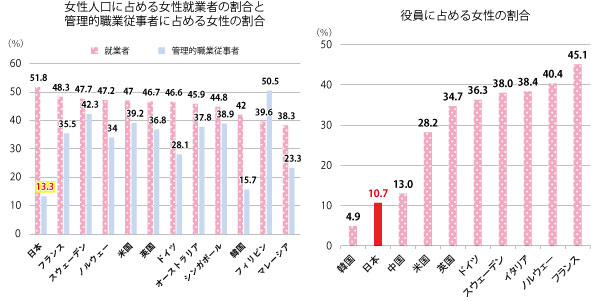

我が国においては、2015年に成立した女性活躍推進法等を通じて、女性就業者数や上場企業の女性役員数が増加し、民間企業の各役職段階に占める女性の割合が着実に上昇しているなど、管理職に就く女性が増える土壌が形成されてきている。しかし、諸外国と比較すると、女性人口に占める女性就業者の割合(51.8%)は大差ないものの、管理的職業従事者に占める女性の割合(13.3%)は低い水準である。また、上場企業の女性役員の割合は10.7%と、諸外国と比べて著しく低くなっている。

女性の活躍推進は、多様な視点によってイノベーションを促進し、経済社会に活力をもたらすものであり、より一層取組を加速させることが必要である。

働き方の多様化の遅れ

前述した通り、我が国において、就業構造や消費面での多様化は大きく進展しているが、以下の通り、働き方の面での多様化の進展は遅く、いまだ画一的であると言える。

テレワーク利用率

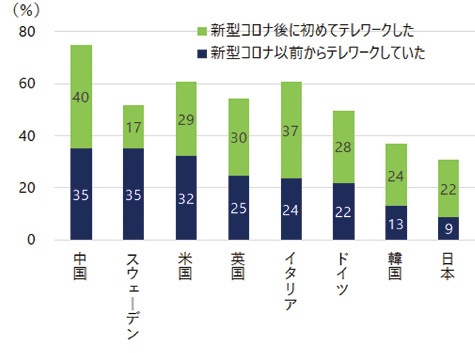

野村総合研究所(NRI)によるテレワーク利用率調査結果によれば、「新型コロナ以前からテレワークをしたことがあり、感染拡大後もテレワークをした」と回答した人の割合は、中国(都市部)、スウェーデンは35%、米国は32%、英国、ドイツ、イタリアは25~22%であるのに対し、我が国は9%であり、「新型コロナ以前にテレワークをしたことがなかったが、今回初めてテレワークをした」と回答した人を含めた割合でも31%と、いずれも8 か国中最も低い。

テレワークは育児や介護との両立や、決められた勤務地以外の場所でも働くことを可能にするなど、多様な働き方を実現するために極めて重要な手法である。このため、我が国における働き方は、諸外国と比較して多様ではなく、画一的と言える。

副業・兼業

副業・兼業の普及は、働き方やキャリア形成の多様化につながる。また、一人が複数の仕事をこなすことや、新たな仕事へのチャレンジ、より高付加価値な仕事への移動により、一人当たりの労働生産性を向上することにもつながる。我が国でも、「働き方改革」を踏まえ、副業・兼業の普及促進が図られているが、総務省によると、我が国の2017年の副業者比率は4.0%にとどまっている。

起業

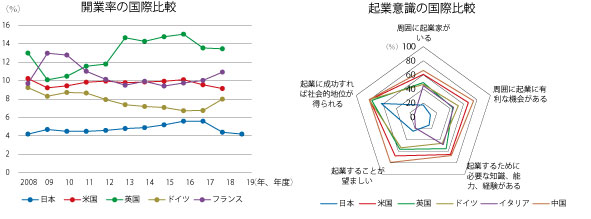

起業は、経済の新陳代謝を活発化し、多様なビジネスを生み出す原動力となる。また、個人の働き方の面でも、既存の組織に属さない独自の働き方が可能となる。我が国の開業率は、2008年から2019年にかけて5%前後と、欧米諸国に比べて一貫して非常に低い水準で推移している。また、我が国の起業に対する意識は、他の国に比べて低い。

出典:国土交通白書 2021