第2章 脱炭素、循環経済、分散・自然共生という多角的な切り口によるアプローチ

世界では、豪雨の頻発など気候変動問題がますます顕在化しており、「気候危機」とも言われている状況です。さらに、大量生産・大量消費・大量廃棄の経済活動・日常生活が、生物多様性の損失につながり、地球環境に限界をもたらしつつあります。このような状況に対し、2020年11月には衆議院及び参議院で「気候非常事態宣言」が可決されました。また、我が国は、2050年までのカーボンニュートラルを目指すことを宣言するとともに、2030年度において温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指し、さらに50%の高みに向けて挑戦を続けていくことを表明しました。

この挑戦のためには、今までの延長線上ではない、国民一人一人、そして社会全体の行動変容に向けて、あらゆる主体の取組の更なる後押しと、ライフスタイルの転換が必要です。さらにDX(デジタルトランスフォーメーション)の活用などにより、「脱炭素」、「循環経済」「分散・自然共生」という多角的な切り口によるアプローチでSDGsにも取り組みつつ、私たちや将来世代が安心して暮らすことができるグリーン社会を作っていくことを目指していきます。昨今では、自然を活用した解決策(NbS:Nature-based Solutions)を用いた社会課題の解決も注目されています。

第2章では、このような時代の要請に対応するための「脱炭素」「循環経済」「分散・自然共生」という多角的かつ、相関している3つの切り口からのアプローチを紹介します。

第1節 脱炭素の視点からのアプローチ

パリ協定の気温目標の達成を目指し、脱炭素社会への移行を加速することが重要です。我が国は、気温上昇を1.5℃に抑えることに整合する2050年までのカーボンニュートラル、及びこの2050年カーボンニュートラルと整合的で野心的な目標として、2030年度において温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指し、さらに50%の高みに向け挑戦を続けるため、あらゆるセクターが脱炭素の取組を加速的に進めています。

また、昨今のロシア・ウクライナ情勢を踏まえて、3月に開催されたG7臨時エネルギー大臣会合では、エネルギー安全保障に向けた最重要の貢献としてクリーンエネルギーへの移行の加速、パリ協定及びグラスゴー気候合意の履行の確認、2020年代を、気温上昇を1.5℃に抑える道筋としての「行動の10年」とし、2030年目標(NDC)がパリ協定の目的に整合していない国への見直し及び強化の要請等を含む共同閣僚声明が採択され、国際エネルギー機関(IEA)とともにエネルギー安全保障と気候に関する目標を同時に推進することとなりました。また、IEAの欧州のロシアへのエネルギー依存を減らすための10の提言や、欧州委員会によるロシアからのエネルギー依存脱却の提案である「REPowerEU」において、再生可能エネルギーの導入の加速化についても盛り込まれています。

再生可能エネルギーは、国内で生産可能なことからエネルギー安全保障にも寄与できる有望かつ多様で、重要な国産エネルギー源であり、引き続き国民負担の抑制と地域との共生を図りながら最大限の導入を目指すとともに、自立・分散型エネルギーシステムを構築していくことが重要です。

1 加速する政策

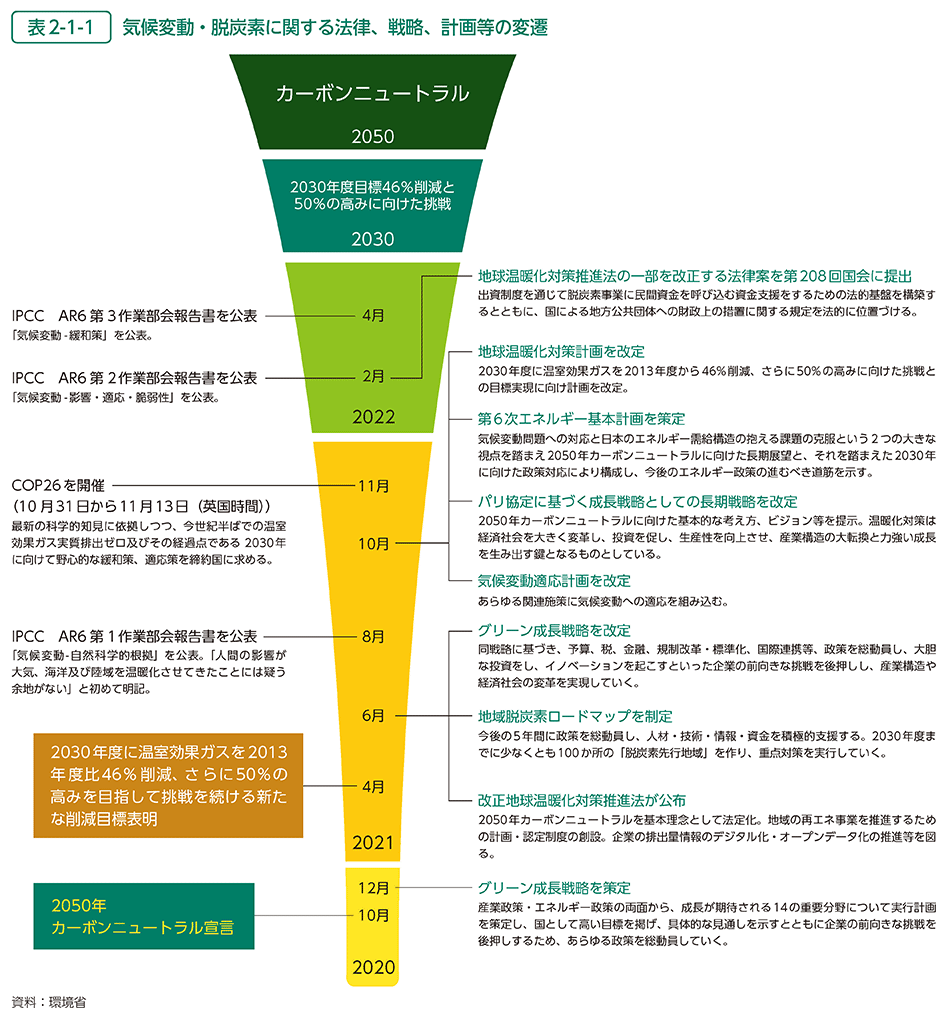

我が国は今までも脱炭素に向けて様々な施策を行ってきましたが、昨今の世界でのカーボンニュートラルへの大きな動きなどを踏まえて、2050年カーボンニュートラルを宣言し、2030年度温室効果ガス削減目標を引き上げました。これらの実現のためには、更なる施策の加速化が必要不可欠です。2021年度には、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「地球温暖化対策推進法」という。)の改正や地域脱炭素ロードマップの策定等、取組の加速化が始まっています(表2-1-1)。

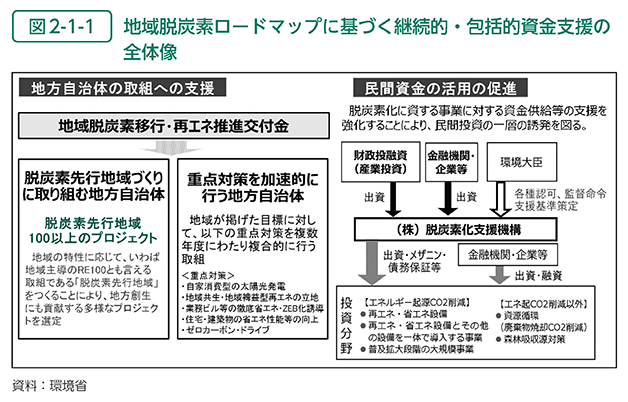

特にカーボンニュートラルの鍵となる地域における脱炭素化については、脱炭素先行地域づくりと重点対策の全国実施を後押しするために、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現し、脱炭素化も含め環境負荷軽減を目指す「みどりの食料システム戦略」(2021年5月農林水産省策定)や、国土・都市・地域空間におけるグリーン社会の実現に向けた分野横断的な脱炭素化等の取組を戦略的に推進する「国土交通グリーンチャレンジ」(2021年7月国土交通省策定)、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」(2021年6月内閣官房、経済産業省、内閣府、金融庁、総務省、外務省、文部科学省、農林水産省、国土交通省、環境省策定)等の政策プログラムと連携して地域脱炭素ロードマップを実行しています。2022年度には、「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を設け、脱炭素事業に意欲的に取り組む地方公共団体を支援します。さらに、民間資金を呼び込む出資制度の創設や地方公共団体に対する財政上の措置を講じることで、脱炭素化に資する事業の加速化を図る「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」を2022年2月に閣議決定し、第208回国会に提出しました。例えば、前例に乏しく投融資の判断が難しい、認知度が低く関係者の理解が得られにくい等の理由から資金調達が難しい脱炭素化に資する事業に対して、より一層の民間資金の呼び込みが必要な状況となっていることから、脱炭素化に資する事業に対する資金供給その他の支援を強化することにより、民間投資の一層の誘発を図るとともに、地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策のための費用に関して国が必要な財政上の措置を図ります(図2-1-1)。

コラム:若者世代との意見交換

「地球温暖化対策計画」の見直しについての審議を進める中で、2021年2月に開催された、第3回中央環境審議会地球環境部会中長期の気候変動対策検討小委員会・産業構造審議会産業技術環境分科会地球環境小委員会地球温暖化対策検討WG合同会合では、将来を担う若者世代にも参加いただき、気候変動問題に関心を持ったきっかけ、2050年カーボンニュートラルという長期目標に対する受け止め、2030年に向けた気候変動対策にどのように取り組んでいくべきか等をヒアリングし、意見交換を行いました。若者世代からの意見として、2030年度目標を2050年カーボンニュートラルと整合的なものにすること、世代間公平性などを考慮することなどがありました。2021年4月に表明された2030年度目標は、2050年カーボンニュートラルと整合的で野心的な目標とし、また、パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略において、将来世代の国民と現在世代の国民との衡平について記述しました。

2 成長に資するカーボンプライシング

2050年カーボンニュートラルの実現、新たな2030年度の削減目標の達成に向けて、あらゆる施策を総動員して、民間企業の大胆な投資とイノベーションを促し、産業構造の転換と力強い成長を生み出していくことが重要です。事業活動や消費活動から排出される炭素に価格付けをする政策手法である「カーボンプライシング」には、炭素税やキャップアンドトレード型の国内排出量取引のほか、非化石価値取引市場、J-クレジット制度やJCMといった自主的なものも含むクレジット取引、企業内で独自に炭素に価格付けをして投資判断等に活用するインターナル・カーボンプライシングなど、様々な種類の仕組みが存在します。カーボンプライシングなどの市場メカニズムを用いる経済的手法は、産業の競争力強化やイノベーション、投資促進につながるよう、成長に資するものについて躊躇なく取り組んでいきます。炭素価格の低い国で作られた製品等を輸入する際に炭素価格差を事業者に負担させる炭素国境調整措置(CBAM)について、欧州を中心に検討が進んでいる状況も注視しつつ、今後とも、環境省と経済産業省が連携し、幅広いステークホルダーと対話を重ねながら、成長に資するカーボンプライシングに取り組み、方向性を見いだしてまいります。

3 適正な再生可能エネルギーの普及拡大

(1)浮体式洋上風力の利活用

遠浅の海域の少ない我が国では、水深の深い海域に適した浮体式洋上風力の導入拡大が重要です。長崎県五島市の実証事業において風水害にも耐えうる浮体式洋上風力が実用化された事を生かし、確立した係留技術・施工方法等を元に普及啓発を進めています。浮体式洋上風力の導入に当たっては、環境保全・社会受容性の確保や、維持管理や使用後の破棄など多様な観点からの検討が不可欠です。今後も、脱炭素化と共に自立的なビジネス形成が効果的に推進されるよう、エネルギーの地産地消を目指す地域における事業性の検証等に取り組みます。

(2)風力発電に係る環境影響評価制度の適正な在り方

再生可能エネルギーの地域における受容性を高め、最大限の導入を円滑に進めていく上で、環境への適正な配慮と地域との対話プロセスは不可欠であり、環境影響評価制度の重要性はますます高まっています。環境省及び経済産業省による「再生可能エネルギーの適正な導入に向けた環境影響評価のあり方に関する検討会」において、最新の知見に基づき他の法対象事業との公平性の観点を踏まえ、環境影響評価法の対象となる風力発電所に係る適正な規模を検討した結果、第一種事業について5万kW以上、第二種事業について3.75万kW以上5万kW未満としました。これを踏まえ、2021年10月に環境影響評価法施行令の改正を行い、風力発電所に係る規模要件について第一種事業を1万kW以上から5万kW以上に改める等の措置を講じるとともに、地域の環境保全上の支障のおそれを防ぐため、法と条例が一体となって我が国の環境影響評価制度が形成・運用されてきたことに鑑み、当面、都道府県・環境影響評価法政令市の条例により適切に手当されることが必要であることから、地域の状況に応じて条例等の検討・整備の期間を確保するための所要の経過措置を講じました。また、同検討会において、風力発電所の円滑な立地の促進のためには、適正な環境配慮の確保及び地域とのコミュニケーションを図ることが重要であるため、風力発電所の環境影響の程度が立地の状況に依拠する部分が大きい風力発電所の特性を踏まえた適正な環境影響評価制度の検討が必要になりました。この結論を踏まえ、2021年6月に閣議決定した「規制改革実施計画」において、立地に応じ地域の環境特性を踏まえた、効果的・効率的なアセスメントの風力発電に係る適正な制度的対応の在り方について2022年度に迅速に検討・結論を得ることとされ、環境省及び経済産業省は、2021年7月から具体的な検討を開始しました。また、洋上風力発電所の導入促進に向けても、環境省は、立地や環境影響などの特性を踏まえた環境アセスメント制度の最適な在り方について関係省庁、地方自治体、事業者等と連携の下、検討を進めます。

(3)自然と調和した地域共生型の地熱開発に向けて

地熱発電は、発電量が天候等に左右されないベースロード電源となり得る再生可能エネルギーであり、我が国は世界第3位の地熱資源量を有すると言われていることなどから、積極的な導入拡大が期待されています。しかし、地下資源の開発はリスクやコストが高いこと、地熱資源が火山地帯に偏在しており適地が限定的であること、自然環境や温泉資源等への影響懸念等の課題もあります。このような状況を踏まえて、守るべき自然は守りつつ、地域での合意形成を図りながら、自然環境と調和した地域共生型の地熱利活用を促進する観点から、2021年9月に、自然公園法の運用を見直し、国立・国定公園の第2種・第3種特別地域内において、原則認めないという方針から、小規模な地産地消型や優良事例については容認し積極的に進める方針に転換するとともに、温泉法の運用においても、大規模な地熱開発を持続可能な形で行う際には、掘削許可に係る離隔距離規制や本数制限を設けないこととしました。

さらに、2021年4月には「地熱開発加速化プラン」を発表し、改正地球温暖化対策推進法に基づく促進区域の設定の促進、温泉モニタリングなどの科学的データの収集・調査や円滑な地域調整を進めること等を通じ、全国の地熱発電施設数の2030年までの倍増と最大2年程度のリードタイムの短縮を目指しています。

(4)再生可能エネルギー主力電源化と移動の脱炭素化の同時実現

電気自動車(EV)や燃料電池自動車(FCV)等は、[1]運輸部門の脱炭素化と動く蓄電池として再生可能エネルギー主力電源化を同時達成でき、[2]バッテリーはリユースなどが可能であり、[3]災害時に給電可能で自立・分散型エネルギーシステムの構成要素にもなることから、脱炭素、循環経済、分散を統合的に進める鍵となります。

2021年1月、菅義偉内閣総理大臣(当時)は第204回国会の施政方針演説において、脱炭素社会実現に向け、2035年までに新車販売で電動車100%の実現を表明し、同年10月に閣議決定した「地球温暖化対策計画」にも目標として掲げられています。

電気を動力とする電動車には、電気自動車(EV)、燃料電池自動車(FCV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)等の車種があります。このうち電気自動車(EV)は、バッテリー(蓄電池)に蓄えた電気でモーターを回転させて走る自動車です。走行時には自動車からの排出ガスは一切なく、走行騒音も大幅に減少します。また、燃料電池自動車(FCV)は、車載の水素と空気中の酸素を反応させて、燃料電池で発電し、その電気でモーターを回転させて走る自動車です。水素を燃料とする場合、排気されるのは水素と酸素の化学反応による水のみとなり、排出ガスは一切ありません。これらの自動車は外部への給電が可能な場合が多く、平時は太陽光等の余剰の再生可能エネルギーによって充電し、必要なタイミングで放電させることにより、再生可能エネルギーを最大限活用することが可能となるほか、系統の調整用の電源として活用することにより再生可能エネルギーの不安定さを補い、より一層の再生可能エネルギー導入が可能になります。また、災害時等の停電時には非常用電源としての活用が期待されています。

また、新たなライフスタイルに合わせた、電気自動車(EV)のシェアリングサービスを活用した脱炭素型地域交通モデル構築に対する支援や、地域の再生可能エネルギーと動く蓄電池としての電気自動車(EV)等を組み合わせて再生可能エネルギー主力電源化とレジリエンス強化の同時実現を図る自立・分散型エネルギーシステム構築に対する支援を実施しています。

4 石炭火力発電

石炭火力発電は安定供給性と経済性に優れていますが、排出係数が、最新鋭のものでも天然ガス火力発電の約2倍であり、CO2の排出量が多いという課題があります。加えて、電力部門におけるCO2排出係数が大きくなることは、産業部門や業務その他部門、家庭部門における省エネの取組(電力消費量の削減)による削減効果に大きく影響を与えます。このため、電力部門の取組、とりわけ石炭火力発電への対応は、脱炭素化に向けて非常に重要です。

2050年カーボンニュートラル実現に向けて、火力発電から大気に排出されるCO2排出を実質ゼロにしていくことが必要です。一方で、火力発電は、東日本大震災以降の電力の安定供給や電力レジリエンスを支えてきた重要な供給力であるとともに、現時点の技術を前提とすれば、再生可能エネルギーを最大限導入する中で、再生可能エネルギーの変動性を補う調整力としての機能も期待されることを踏まえ、安定供給を確保しつつ、その機能をいかにして脱炭素電源に置き換えていくかが鍵となります。

このため、2030年度の新たな温室効果ガス削減目標の実現に向けては、安定供給の確保を大前提に、石炭火力発電への依存度を可能な限り引き下げることとしています。具体的には、非効率な石炭火力発電について、省エネ法の規制強化により最新鋭のUSC(超々臨界)並みの発電効率(事業者単位)をベンチマーク目標として新たに設定するとともに、アンモニア等について、発電効率の算定時に混焼分の控除を認めることで、脱炭素化に向けた技術導入の促進につなげていくこととしたほか、容量市場においては、2025年度オークションから、一定の稼働率を超える非効率な石炭火力発電に対して、容量市場からの受取額を減額する措置を導入するなど、規制と誘導の両面から措置を講じることにより非効率の石炭火力発電のフェードアウトを着実に推進していきます。

さらに、2050年カーボンニュートラルに向けては、グリーンイノベーション基金なども活用して、水素・アンモニアの混焼・専焼化やCO2回収・有効利用・貯留(CCUS/カーボンリサイクル)の技術開発・実装を加速化し、脱炭素型の火力発電に置き換える取組を推進していくこととしています。

なかでも、我が国では、2021年10月に閣議決定した「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」において、2030年までのCO2回収・貯留(CCS)の導入検討を位置付けています。このような背景の下、環境省では商用規模の火力発電所におけるCO2分離回収設備の建設・実証により、CO2を分離回収する場合のコストや課題の整理、環境影響の評価等を行うとともに、経済産業省と連携し、CCS導入に必要なCO2の貯留可能な地点の選定のため、大きな貯留ポテンシャルを有すると期待される地点を対象に、地質調査や貯留層総合評価等を実施しています。さらに、化石燃料等の燃焼に伴う排ガス中のCO2を原料とした化学物質を社会で活用するモデル構築等を通じ、CCUSの早期社会実装のため、2023年までの我が国初の商用化規模の技術確立を目指し、普及に向けた取組を加速化していきます。

国外対策については、2020年12月に決定した「インフラシステム海外展開戦略2025」において、世界の実効的な脱炭素化に責任をもって取り組む観点から、今後新たに計画される石炭火力輸出支援の厳格化を行いました。さらに、2021年6月にG7コーンウォール・サミットで合意したG7首脳コミュニケの内容など踏まえて、同月に同戦略の改定を行い、排出削減対策が講じられていない石炭火力発電への政府による新規の国際的な直接支援を2021年内に終了することとしました。

5 脱炭素化を促進させる金融・企業の動き

(1)ESG金融

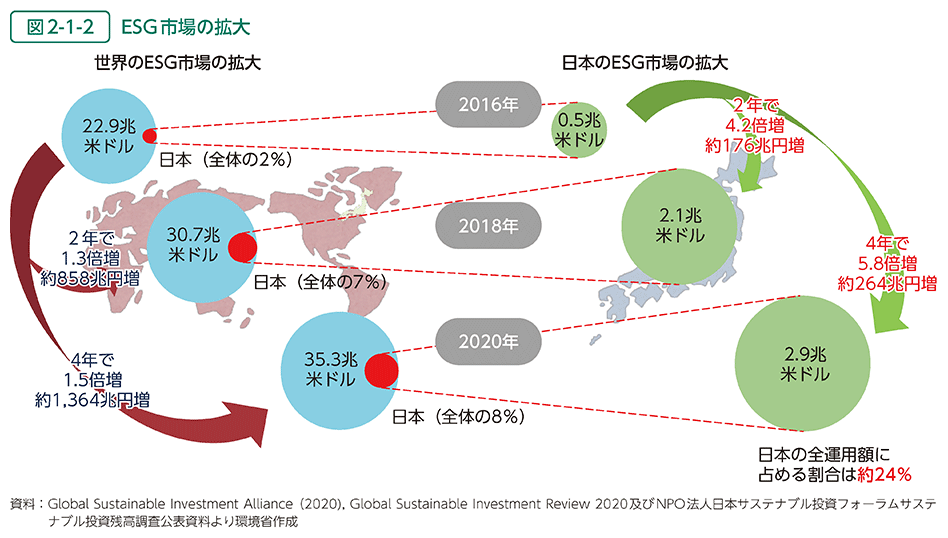

世界では、脱炭素社会への移行や持続可能な経済社会づくりに向けたESG金融(環境(Environment)・社会(Social)・企業統治(Governance)といった非財務情報を考慮する投融資)への取組が、パリ協定や持続可能な開発目標(SDGs)等を背景として、欧米から先行して普及・拡大してきました。このようなESG要素に配慮した資金の流れは、我が国においても近年急速に拡大しています。世界全体のESG投資残高に占める我が国の割合は、2016年時点では約2%にとどまっていましたが、2020年には世界全体の約8%を占めています。2020年の日本のESG投資残高は約3兆ドル(346兆円)と、2016年からの直近4年で約6倍にまで拡大しています(図2-1-2)。

環境省では、金融・投資分野の各業界トップと国が連携して、ESG金融に関する意識と取組を高めていくための議論を行い、行動する場として2019年2月より「ESG金融ハイレベル・パネル」を開催しています。2022年3月に開催された第5回では、脱炭素社会への移行を支える金融の役割と行動をテーマに議論が行われました。国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)やGlasgow Financial Alliance for Net Zero(GFANZ)など、脱炭素に向かう国際的な金融の大きな流れに対する対応とともに、その大きな流れをどのように国内や地域における社会経済変革につなげていくか、という観点での取組が紹介され、パネルメンバーによる議論が行われました。議論の最後には、パネルメンバーの一致した意思の表明として、脱炭素社会への移行に向けたあらゆるファイナンスの総動員や、国際的な議論に対する積極的貢献、地場・中小を含む地域の企業に対する脱炭素化に向けた支援等を内容とする「脱炭素社会への移行を支える金融の役割と行動に関する宣言」が取りまとめられました。

また、再生可能エネルギーなど、グリーンプロジェクトに対する投資を資金使途としたグリーンボンドについて、2017年より、環境省で国際資本市場協会(ICMA)が作成している国際原則に基づき国内向けのガイドラインの策定等により国内への普及に向けた取組を進めています。2021年には国内主体による発行額が1兆8,000億円を超える規模となりました。国際原則の改定や、国内外の動静を踏まえ、当該ガイドラインの見直しを進めています。我が国のグリーンファイナンス市場の健全な拡大に資するよう、2022年夏頃までにガイドライン改定に向けて関係者による議論を進めています。

さらに、脱炭素というゴールに至るための円滑かつスピーディな移行に向けた「トランジション・ファイナンス」について、2021年5月に、ICMAが策定している国際基準に整合する形で、金融庁、経済産業省、環境省の共同で「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」を策定しました。さらに、経済産業省は同基本指針に基づき、トランジション・ファイナンスの実施に当たって参照できる7つの分野別のロードマップを策定したほか、モデル事業として先行的な事例づくりの推進並びにトランジションに資する取組への成果連動型の利子補給制度を措置しています。

(2)気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD:Task Force on Climate-related Financial Disclosures)

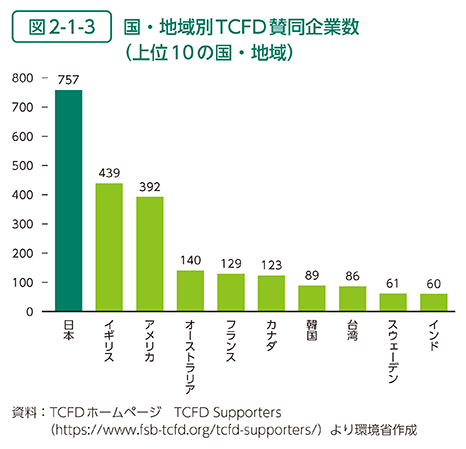

気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)は、各国の財務省、金融監督当局、中央銀行からなる金融安定理事会(FSB)の下に設置された作業部会です。投資家等に適切な投資判断を促すため、気候関連財務情報の開示を企業等に求めることを目的としています。2017年6月に、自主的な情報開示のあり方に関する提言(TCFD報告書)を公表し、2022年3月末日時点で、世界で3,150の機関(金融機関、企業、政府等)、うち我が国では世界第1位の757の機関がTCFDへの賛同を表明しています(図2-1-3)。環境省、金融庁及び経済産業省も、報告書を踏まえた企業の取組をサポートしていく姿勢を明らかにするため、TCFDへの賛同を表明しています。

(3)パリ協定と整合した目標設定(SBT:Science Based Targets)

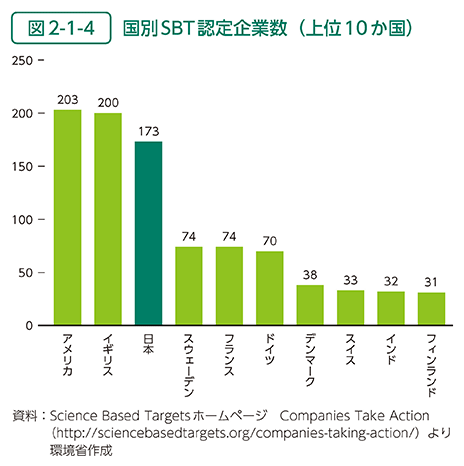

パリ協定では、世界共通の長期目標として、工業化前からの世界全体の平均気温の上昇を2℃より十分下方に抑えるとともに、1.5℃に抑える努力を継続することが盛り込まれています。このパリ協定の採択を契機に、パリ協定に整合した科学的根拠に基づく中長期の温室効果ガス削減目標(SBT)を企業が設定し、それを認定するという国際的なイニシアティブが大きな注目を集めています。2022年3月末日時点で、認定を受けた企業は世界で1,267社、我が国でも既に173社が認定を受けています(図2-1-4)。

サプライチェーンにおける温室効果ガスの排出は、燃料の燃焼や工業プロセス等による事業者自らの直接排出(Scope1)、他者から購入した電気・熱の使用に伴う間接排出(Scope2)、事業の活動に関連する他社の排出等その他の間接排出(Scope3)で構成されます。取引先がサプライチェーン排出量の目標を設定すると、自社も取引先から排出量の開示・削減が求められます。SBT認定を取得している日本企業の中でも、主要サプライヤーにSBTと整合した削減目標を設定させるなど、サプライヤーに排出量削減を求める企業が増加しており、大企業だけでなく、サプライチェーン全体での脱炭素化の動きが加速しています。

環境省は、SBT目標等の設定支援やその達成に向けた削減行動計画の策定支援、さらには、脱炭素経営に取り組む企業のネットワークの運営等を行いました。

(4)国際的イニシアティブ「RE100」

RE100とは、企業が自らの事業活動における使用電力を100%再生可能エネルギー電力で賄うことを目指す国際的なイニシアティブであり、各国の企業が参加しています。

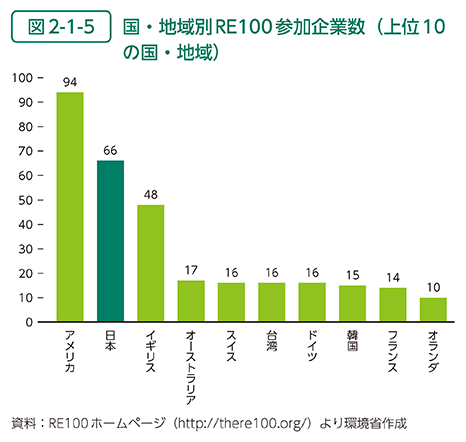

2022年3月末日時点で、RE100への参加企業数は世界で359社、うち我が国の企業は66社にのぼります(図2-1-5)。日本企業では、建設業、小売業、金融業、不動産業など様々な業界の企業において、再生可能エネルギー100%に向けた取組が進んでいます。RE100に参加することにより、脱炭素化に取り組んでいることを対外的にアピールできるだけではなく、RE100参加企業同士の情報交換や新たな企業とのビジネスチャンスにもつながります。

なお、中小企業・自治体等向けの我が国独自の枠組みである「再エネ100宣言 RE Action」は、2021年11月に参加団体数が200に到達しました。各団体は遅くとも2050年までの再生可能エネルギー100%化達成を目指しています。

環境省では、2018年6月に、公的機関としては世界で初めてのアンバサダーとしてRE100に参画し、環境省自らも使用する電力を2030年までに100%再生可能エネルギーで賄うことを目指す取組を実施しています。

(5)国際的なサステナビリティ開示基準の統一化

世界的にESG金融の拡大が進む中で、気候変動を含む企業のサステナビリティに関する報告基準が多数存在し、基準の内容や報告対象等も多様にある状況が指摘されています。このような中で、基準を利用する企業及び基準に基づき報告された情報を利用する投資家等の関係者から、統一的な報告基準の実現を求める声が国際的に高まっています。

このような状況を受け、2021年11月に、これまで国際会計基準(IFRS)を策定した実績やグローバルなネットワークを持つIFRS財団が、下部組織として国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)を設立したことを公表しました。ISSBは、企業がESGに関する情報開示を行う際の統一された国際基準を策定するための組織であり、新たな国際基準を策定することを目指しています。

このような国際的な基準策定に向けた動きに関し、我が国としても、意見発信を含め、積極的に参画していきます。

(6)企業の気候変動リスクに関する情報開示の促進

2021年6月に、東京証券取引所は改訂されたコーポレートガバナンス・コードを公表しました。これによって、プライム市場上場企業においてTCFD又はそれと同等の国際的枠組みに基づく気候変動開示の質と量を充実すること、自社のサステナビリティについて基本的な方針を策定し自社の取組を開示することが求められることになりました。

コラム:サステナブルファイナンスに向けたEUの動向

EUでは、2018年に採択した「サステナブルファイナンス・アクションプラン」に基づき、サステナブルファイナンス促進に資する取組を進めています。情報開示が重要な要素の1つとなっており、[1]「タクソノミー規則」ではサステナビリティ情報の中でもタクソノミーに関連する情報開示を規定し、[2]「金融機関に対するサステナビリティ情報開示規則(SFDR)」では、金融機関の組織や金融商品に関連するサステナビリティ情報開示を、[3]「企業に対するサステナビリティ情報開示指令(CSRD)」提案では、大企業・上場企業の事業活動に関連するサステナビリティ情報開示を規定し、それぞれが有機的に関連する構造となっています。また、CSRD提案でも情報の開示が求められるデュー・ディリジェンスについては、2022年2月に「企業サステナビリティデュー・ディリジェンス指令」提案が公表されました。

なお、デュー・ディリジェンスとは、責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンスによると「自らの事業,サプライチェーンおよびその他のビジネス上の関係における,実際のおよび潜在的な負の影響を企業が特定し,防止し軽減するとともに,これら負の影響へどのように対処するかについて説明責任を果たすために企業が実施すべきプロセス」とされています。

6 グリーンイノベーションの推進

2020年1月に策定された「革新的環境イノベーション戦略」を受け、環境・エネルギー分野の研究開発を進める司令塔として、2020年7月から「グリーンイノベーション戦略推進会議」が開催され、関係省庁横断の体制の下、戦略に基づく取組のフォローアップを行ってきました。

また、第203回国会での2050年カーボンニュートラル宣言を受け、2020年12月に「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」(以下「グリーン成長戦略」という。)が報告され、2021年6月には、更なる具体化が行われました。

グリーン成長戦略においては、技術開発から実証・社会実装までを支援するための2兆円のグリーンイノベーション基金やカーボンニュートラルに向けた投資促進税制等の支援措置のほか、重要分野における実行計画が盛り込まれています。

具体的には、洋上風力・太陽光・地熱産業(次世代再生可能エネルギー)、水素・燃料アンモニア産業等のエネルギー関連産業に加え、自動車・蓄電池産業、半導体・情報通信産業等の輸送・製造関連産業の他に、資源循環関連産業やライフスタイル関連産業等の家庭・オフィス関連産業に係る現状と課題、今後の取組方針等が位置づけられました。

また、グリーンイノベーションの推進には、新たな環境ビジネスに先駆的に取り組むスタートアップ(以下「環境スタートアップ」という。)や起業家候補人材の技術開発などへの支援が重要です。このような支援により、ポストコロナ時代の新たな環境ビジネス創出や雇用の増加への寄与が期待できます。環境省では、環境スタートアップ特化型の研究開発支援やピッチイベントや表彰による事業機会創出、環境技術の性能実証による信用付与等により、グリーンイノベーション創出のための環境スタートアップの研究開発、事業化を支援していきます。

コラム:グリーンイノベーション

環境省は、温室効果ガス観測技術衛星GOSATシリーズの観測により、全球のCO2とCH4の濃度が年々上昇している状況を明らかにしてきました。現在開発中の後継機GOSAT-GWは、これまでのミッションを発展的に継承し、大規模排出源の特定能力と排出量の推計精度の向上を目指します。

通常、家電製品、電気自動車(EV)、発電所等での電力変換等に用いる直流・交流変換器には、ケイ素(Si)のパワーデバイスが使われていますが、これを窒化ガリウム(GaN)半導体に変えることでエネルギー損失を大幅に抑えることができます。環境省では、CO2排出量の削減に加え、デジタル社会の加速、また半導体サプライチェーンの強化を目的に、高品質GaN基板の製造からGaNパワーデバイスを活用した超省エネ製品の商用化に向けた要素技術の開発及び実証、低コスト化を達成するための技術開発を実施しています。

7 脱炭素インフラの海外展開

我が国が交渉を主導したCOP26における市場メカニズムのルール合意を受け、世界的な脱炭素市場の獲得競争が加速する見込みです。また、2021年10月に閣議決定した「地球温暖化対策計画」において、我が国が世界に先駆けて実施しているJCMについて、「官民連携で2030年度までの累積で、1億t-CO2程度の国際的な排出削減・吸収量の確保」が目標として掲げられました。官民連携で我が国の脱炭素技術等の海外展開を強力に促進することにより、世界的な脱炭素化に貢献するとともに、世界的に拡大する脱炭素市場を獲得して分配の原資となる成長の果実を獲得していくことが重要です。

環境省では、JCMを通じた脱炭素技術等の環境インフラの海外展開を一層強力に促進するため、2021年6月に策定した「脱炭素インフライニシアティブ」及びCOP26直後に発表した「COP26後の6条実施方針」に基づき、JCMのパートナー国の拡大、民間資金を中心としたJCMの拡大、パリ協定6条(市場メカニズム)の世界的な実施拡大に向けて各国における温暖化対策としての市場メカニズムの理解促進や、政府職員や事業者等の能力構築等への具体的な支援を行っています。特に、民間資金の活用は、脱炭素市場獲得に向けた戦略として重要であり、対象国の拡大とともに民間資金を中心としたJCMの拡大を進めていきます。

また、官民連携の枠組みとして、2020年9月に設立した環境インフラ海外展開プラットフォーム(JPRSI)を活用し、環境インフラの海外展開に積極的に取り組む民間企業の活動を後押ししていきます。具体的な活動として、現地情報へのアクセス支援、日本企業が有する環境技術等の海外発信、タスクフォース・相談窓口の運営等を通じた個別案件形成・受注獲得支援を行っています。

さらに、2021年度から、再生可能エネルギー由来水素の国際的なサプライチェーン構築を促進するため、再生可能エネルギーが豊富な第三国と協力し、再生可能エネルギー由来水素の製造、島嶼(しょ)国等への輸送・利活用の実証事業を開始しました。

これらの取組を通じて、世界、特にアジアの脱炭素化に貢献し、脱炭素に貢献するインフラ整備等をアジア各国と共に主導していく「アジア・ゼロエミッション共同体」構想にも貢献し、気温の上昇を1.5℃に抑制するために、できるだけ早く、できるだけ大きな削減を実現できるよう支援していきます。

第2節 循環経済の視点からのアプローチ

大量生産・大量消費型の経済社会活動は、大量廃棄型の社会を形成し、健全な物質循環を阻害するほか、気候変動問題、天然資源の枯渇、大規模な資源採取による生物多様性の損失など様々な環境問題にも密接に関係しています。

資源・エネルギーや食料需要増大、プラスチックをはじめとした廃棄物発生量の増加が世界全体で深刻化しており、一方通行型の経済社会活動から、持続可能な形で資源を利用する「循環経済(サーキュラーエコノミー)」への移行を目指すことが世界の潮流となっています。

1 循環経済(サーキュラーエコノミー)の我が国の動向

(1)第四次循環型社会形成推進基本計画の第2回点検及び循環経済工程表の策定

「地球温暖化対策計画」において、温室効果ガスの排出削減対策のうちの廃棄物処理における取組の1つとして、サーキュラーエコノミーへの移行を加速するための工程表の今後の策定に向けて具体的検討を行うことが定められました。これを受けた取組の一つとして、2022年度に予定されている、「第四次循環型社会形成推進基本計画」(2018年6月閣議決定)の評価・点検結果を循環経済工程表として取りまとめ、ライフサイクル全体での資源循環に基づく脱炭素化の取組の推進を図っていきます。

(2)循環経済パートナーシップ

2021年3月、環境省及び経済産業省、一般社団法人日本経済団体連合会は、循環経済の取組の加速化に向けた官民連携による「循環経済パートナーシップ(J4CE、ジェイフォース)」を立ち上げました。J4CEでは、日本企業によるサーキュラーエコノミーに関する先進的な取組として131事例を取りまとめて、9月にウェブサイトにおいて公開しました。また、すでに実績のある技術やビジネスモデル、将来に向けた研究開発や連携の取組など、様々な観点から特に注目すべき28件についての事例集も発行しました(図2-2-1)。

(3)循環経済及び資源効率性に関するグローバルアライアンス

世界全体での循環経済への公正な移行などを目指して、各国政府や国際的な機関・団体が結集する「循環経済及び資源効率性に関するグローバルアライアンス(GACERE)」が2021年2月に立ち上がりました。GACEREには我が国を含む18か国・地域・機関が参加しており(2022年3月時点)、サーキュラーエコノミーと気候変動に関する調査報告書の公表などを実施しています。

2 プラスチック資源循環の促進

(1)プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

第204回国会において「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(令和3年法律第60号)が成立し、2022年4月1日に施行されました。本法律は、プラスチック使用製品の設計から廃棄物の処理に至るまでのライフサイクル全般にわたって、3R+Renewableの原則に則り、あらゆる主体のプラスチックに係る資源循環の促進等を図るためのものです。具体的には、次の措置を盛り込んでいます。

[1]「設計・製造」段階において、プラスチック使用製品設計指針(プラスチック使用量の削減や部品の再使用、再生プラスチックの利用等)を策定し、当該指針に則した設計を国が認定する制度を創設すること。

[2]「販売・提供」段階において、特定プラスチック使用製品提供事業者が取り組むべき措置に関し、判断の基準を定め、特定プラスチック使用製品の使用の合理化によりプラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制すること。

[3]「排出」段階において、市区町村の分別収集及び再商品化、製造事業者等による自主回収及び再資源化、排出事業者による排出の抑制及び再資源化等の取組を促進すること。

本法律を円滑に施行するとともに、引き続き、「プラスチック資源循環戦略」(2019年5月消費者庁・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省策定)で掲げた野心的なマイルストーンの達成を目指し、予算、制度的対応をはじめ様々な施策を総合的に検討・実施していきます。

(2)決議「プラスチック汚染を終わらせる:法的拘束力のある国際文書(条約)に向けて」

2022年2月から3月にかけて開催された第5回国連環境総会再開セッション(UNEA5.2)において、海洋プラスチック汚染を始めとするプラスチック汚染対策に関する法的拘束力のある文書(条約)について議論するための政府間交渉委員会(INC)を立ち上げる決議が採択されました。我が国はUNEA5.2の開催に先立って、プラスチックの大量消費国・排出国を含む多くの国が交渉に参加するためには、各国の状況を考慮した上で海洋プラスチックごみ対策を推進することが重要という考えの下、国別行動計画を策定・公表する仕組みを念頭に置いた決議案を提出し、「プラスチック汚染を終わらせる」という表題の決議には我が国が提案した内容や考え方が大きく反映されています。海洋及びその他の環境におけるプラスチック汚染問題は国境を越え得る課題であり、世界全体で協調して対策に取り組まなければ問題解決は困難です。我が国は2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにまで削減することを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」の提唱国として、今後のINCにおける国際交渉にも積極的に参加し、世界的な対策の推進に貢献します。

3 廃棄物・資源循環分野の脱炭素化

廃棄物・資源循環分野においても、2050年温室効果ガス排出実質ゼロのための排出削減策の検討を早急に進めていくことが不可欠であることから、2021年8月の中央環境審議会循環型社会部会にて、「廃棄物・資源循環分野における2050年温室効果ガス排出実質ゼロに向けた中長期シナリオ(案)」を公表しました。

本シナリオでは、廃棄物・資源循環分野の2050年温室効果ガス排出実質ゼロの達成に向けて対象とする温室効果ガス排出の範囲や削減対策の実施についての基本的な考え方を整理し、政府・地方公共団体・民間企業・NGO/NPO・国民等の各主体が今後取り組むべき方向性を明らかにするため、温室効果ガス削減対策の強度別にシナリオを設定し、2050年までの温室効果ガス排出量の試算を行いました。

試算により、プラスチック資源循環の進展等により廃棄物処理施設(焼却施設・バイオガス化施設等)からの排ガス等の中の炭素の大半がバイオマス起源となり、廃棄物処理施設でCCUSを最大限実装できれば、廃棄物・資源循環分野の実質ゼロ、さらには実質マイナスを実現できる可能性があることが示唆されましたが、同時に、今までの計画等の延長線上の対策では、2050年までの廃棄物・資源循環分野の脱炭素化のためには不十分なことが明らかとなり、技術、制度面での対策のみならず、関係者が一丸となり、相当な野心を持って取り組んでいく必要があります。

今後、素材産業や製造業等の他分野の脱炭素化に向けた動きとの連携・調整を図りつつ、廃棄物処理における技術開発の進捗も踏まえ、引き続き温室効果ガスの排出削減策に向けた検討の深化・精緻(ち)化を進めてまいります。

4 災害廃棄物処理

地震や豪雨などの大規模な災害によって発生した災害廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理するため、災害時には、環境省の職員を現地に派遣するほか、専門家や支援自治体、民間団体の協力による支援体制を構築しています。専門家及び民間団体を登録する災害廃棄物処理支援ネットワーク(D.Waste-Net)を運用するとともに、災害廃棄物処理を経験した地方公共団体職員を「災害廃棄物処理支援員」として登録し、発災時に被災地を支援してもらうことを目的とした「災害廃棄物処理支援員制度(人材バンク)」を2020年度に設立しました。2021年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害では、人材バンクの初運用として被災現場に支援員が現地入りし、仮置場の運営に関する助言や、家屋解体・撤去に関する助言等を熱海市に行いました。支援員による過去の被災経験を活かした助言により、迅速な復旧に向けた貢献ができました。

また、人的支援のみならず、一般廃棄物処理施設の整備も支援しています。廃棄物処理施設が被災により稼働停止し、市民の生活環境や公衆衛生への悪影響が懸念される事態に備えるため、災害廃棄物処理の中核を担い、廃棄物発電により、地域のエネルギーセンターとして災害対応拠点ともなる一般廃棄物処理施設の更新や耐水対策など施設の強靱(じん)化に係る支援を行っています。

第3節 分散・自然共生の視点からのアプローチ

新型コロナウイルス感染症の拡大により、都市への一極集中のリスクが顕在化した一方で、テレワークなどが普及拡大し、働く場所の選択肢が多様化しました。このような動きの中で人口分散型の社会の気候変動対策を含む環境保全上の効果が注目されるようになりました。各地域においても、健全な自然環境を構築し、気候変動を始め、防災・減災、健康などの様々な社会課題の解決策の基盤として活用することが注目されています。第3節では、分散・自然共生の視点からのアプローチから、生物多様性の損失を回復軌道に乗せ、レジリエントな社会を形成するための取組について紹介します。

1 30by30(サーティ・バイ・サーティ)ロードマップ

2021年6月に開催されたG7コーンウォール・サミットにおいて、2030年までに生物多様性の損失を止めて反転させるという世界的な任務を支える「G7・2030年自然協約」が採択されました。この協約においてG7各国は国内の状況に応じて2030年までに陸地及び海洋の少なくとも30%を保全又は保護すること(30by30)にコミットしています。

我が国では、現在、陸地の約20.5%、海洋の約13.3%が国立公園等の保護地域に指定されていますが、30by30目標を達成するためには、国立公園等の保護地域の拡張だけではなく、保護地域以外で生物多様性の保全に資する地域(OECM:Other Effective area-based Conservation Measures)を設定していくことが重要です。このため、環境省では、民間等の取組によって生物多様性の保全が図られている区域を国がOECMに認定する仕組みを2022年度に試行する予定です。そして、2023年には全国で100地域以上を先行的に認定することを目指します。

30by30目標を達成するため、保護地域の更なる拡充やOECMの設定等を進め、人類の生存基盤であり社会経済を支える健全な自然環境を確保し回復させるための道筋となる「30by30ロードマップ」を2022年4月に公表し、生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)第二部に向けて国際的にも発信することとしています。このロードマップでは、30by30目標を達成することにより、愛知目標に代わる2021年以降の新たな生物多様性世界目標であるポスト2020生物多様性枠組の議論でも重要な課題の一つとなっているビジネスにおける生物多様性の主流化、野生鳥獣の管理や外来種対策、気候変動により災害の激甚化が想定される中での生態系を活用した防災・減災(Eco-DRR:Ecosystem-based Disaster Risk Reduction)の推進など、健全な自然環境を活用して様々な社会課題を解決していくことについても描いています。

2 生物多様性に関する世界的動向と次期生物多様性国家戦略に向けて

第1章第3節で紹介したとおり、生物多様性と生態系サービスの損失が続いていることを多くの科学評価報告書が指摘しています。また、愛知目標の最終評価においても、ほとんどの目標に進捗が見られたものの、完全に達成できたものはないと指摘され、愛知目標と同時に決められた2050年までの生物多様性の長期目標である「自然との共生」の達成には、「今までどおり(business as usual)」から脱却し、気候変動対策などの複数分野と連携した行動が必要とされています。

ポスト2020生物多様性枠組は、2022年に中国・昆明で開催予定のCOP15第二部での採択を目指し、現在国際交渉が行われており、愛知目標をもとに、条約の3つの目的(生物の多様性の保全、生物多様性の構成要素の持続可能な利用、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正で衡平な配分)のバランスが重視され、30by30を含む数値目標や、社会・経済活動に関連する目標の充実・強化、そして生態系を活用した気候変動に対する緩和や適応等も検討されています。

このような国際交渉が進められる一方で、我が国では、ポスト2020生物多様性枠組の採択後、速やかにその国内実施を進めるため、COP15開催に先立ち、2021年8月より中央環境審議会自然環境部会に生物多様性国家戦略小委員会を設置して、次期生物多様性国家戦略の検討を開始しています。次期生物多様性国家戦略は、ポスト2020生物多様性枠組を達成するための国内戦略・行動計画であり、2050年までの自然共生社会の実現を目指し、2030年までに達成すべき目標・取り組むべき施策を盛り込んでいきます。次期生物多様性国家戦略には、気候変動とも並ぶ地球規模での重要課題である生物多様性の損失や、気候変動対策を含む様々な社会課題の解決に自然を活用した解決策(NbS)を用いていくことを柱とし、社会経済活動における生物多様性の主流化についても提示していくことにしています。また、様々な主体の参画を促進するための目標・指標を設定するとともに、戦略全体の構造を見直すことにしています(図2-3-1)。

3 ビジネスにおける生物多様性の主流化の動向

気候変動分野では、その対策と経済活動との好循環を目指す動きが活発です。生物多様性分野においても、自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)による自然資本に関する情報開示の動きに加え、企業が定量的な目標を設定して生物多様性に配慮した活動を促進する動きがあります。Science Based Targets for Nature(SBTs for Nature)は、バリューチェーン上の水・生物多様性・土地・海洋の領域において、企業等による科学に基づく測定可能で実用的な目標設定を促すイニシアティブです。企業等に対して、目標の設定に関する手法やツール、ガイダンスの開発に参加する機会を提供する「コーポレート・エンゲージメント・プログラム」(我が国から4社が参加)を実施しており、2022年中に目標設定手法に関するガイダンスを公表する予定です。このように、生物多様性の観点からもビジネスとの好循環を探る動きが進んでいます。

4 野生鳥獣の捕獲対策

人口減少や高齢化の進行、ライフスタイルの変化等の社会的な環境の変化により、人による自然に対する働きかけが縮小した結果、人と野生動物との軋轢が増大しています。

近年、ニホンジカやイノシシ等の一部の鳥獣については、生息数が増加するとともに生息域が拡大し、生態系や農林水産業等への被害が拡大・深刻化しています。1978年度から2018年度までの40年間で、ニホンジカは約2.7倍、イノシシは約1.9倍に分布が拡大しています。特にニホンジカは、東北、北陸、中国の各地方で、イノシシは、東北、関東、北陸の各地方で分布域の拡大が顕著となっており、かつて分布の制限要因と考えられていた積雪量が多い地域への分布の拡大には、気候変動の影響も指摘されています。

このような状況を踏まえ、2013年に、環境省と農林水産省が共同で「抜本的な鳥獣捕獲強化対策」を取りまとめ、当面の目標として、ニホンジカ、イノシシの個体数を10年後の2023年度までに2011年度と比較して半減させることを目指し、捕獲の強化を進めています。

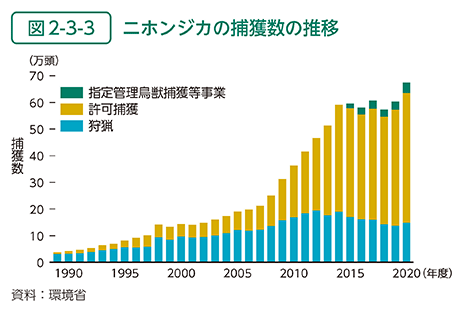

特に2020年度は、各都道府県や関係機関と連携し、狩猟期(主に11月~翌3月)を中心に全国的にニホンジカ・イノシシの捕獲活動を強化する「鳥獣被害防止に向けた集中捕獲キャンペーン」を実施したことから、ニホンジカ及びイノシシの捕獲数(速報値)は、合計135万頭(ニホンジカ67万頭、イノシシ68万頭)と過去最多を記録しました。

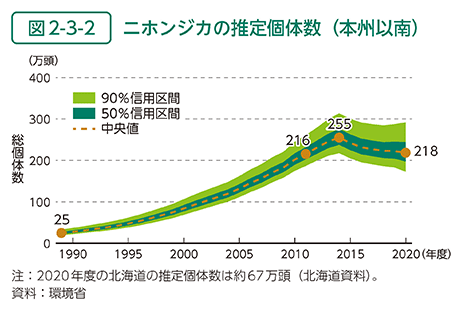

2020年度末時点の推定個体数は、中央値でニホンジカ(本州以南)は約218万頭(90%信用区間:約173万~292万頭)、イノシシは約87万頭(90%信用区間:約62万~121万頭)と推定されており、2014年度をピークに減少傾向が継続していると考えられていますが、半減目標の達成には更なる捕獲の強化が必要となっています(図2-3-2、図2-3-3)。

5 外来種対策

外来種の脅威に対応するため、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)に基づき、我が国の生態系などに被害を及ぼすおそれのある外来種を特定外来生物として指定し、輸入、飼養等を規制しています。2014年の改正外来生物法施行から5年以上が経過し、外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき措置について、2022年1月に中央環境審議会からの答申がなされました。これを踏まえ、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案」を2022年3月に閣議決定し、第208回国会に提出しました。改正法案では、ヒアリなど意図せず国内へ入ってきてしまう外来種への対策の強化、アメリカザリガニなど現状で規制がかかっていないが広く飼育されている外来種への規制手法の整備、地方公共団体など各主体との防除の役割分担の明確化等による防除体制の強化に関する事項が盛り込まれています。また、外来種対策を行っていく上では、気候変動による外来種の分布可能域の変化に応じた対応を行っていくことも重要です。

事例:ヒアリの定着を防ぐ-水際対策の強化へ-

南米原産の特定外来生物のヒアリは、刺されると強い痛みが生じ、体質等によっては強いアレルギー反応を起こす懸念があります。そのため定着してしまうと、生態系への大きな影響に加え、私たちが花見や花火大会など公園等での季節の楽しみを安心して行えなくなるおそれがあります。

今までの水際対策の徹底により国内での定着は確認されていません。一方で、近年、ヒアリの確認件数が増加し、有識者からも「定着しそうなギリギリの段階」と指摘されており、対策の強化が急務となっています。

そのため、効果的な新たな調査技術などの検討のほか、調査等のための土地への立入りや、ヒアリが付着しているおそれがある物品や土地等の検査や消毒命令等に関する規定の整備等を伴う外来生物法の改正を行い、対策の強化を図ることを考えています。

6 国立公園の保護と利用の好循環

我が国の代表的な自然を対象として、34か所の国立公園が指定されています。火山活動等で形成された多様な地形、南北に長い国土、多様な気候帯等により、多様な景観や動植物を見ることができるほか、自然と共生した人の暮らしや文化に触れることができます。

2016年に「明日の日本を支える観光ビジョン」(2016年3月明日の日本を支える観光ビジョン構想会議策定)に基づき開始した国立公園満喫プロジェクトでは、今まで、先行的、集中的に取組を進める8つの国立公園を中心に、利用拠点の多言語化、自然体験コンテンツの充実、公共施設の官民連携によるサービス向上、廃屋撤去等の景観改善等、受入環境整備や各種プロモーション等の取組を進めてきました。

2021年以降は、国立公園満喫プロジェクトの新たな展開として、自然を満喫できる質の高いツーリズムの実現とブランド化を目指すとともに、国内外の利用者を新型コロナウイルス感染症拡大の影響が出る前までに回復させることを目指し、取組を全ての国立公園へ拡大し、国内誘客の強化、ワーケーション等国立公園の新しい利用価値の提供、国立公園における脱炭素化の取組促進を目的としたゼロカーボンパークの登録や利用施設の脱炭素化等の推進によるサステナブルツーリズムの実現等を進めています。今までの実績を伸ばしてさらに磨き上げを行い、地域の経済活性化と自然環境保全へとつなげていきます。

さらに、国立公園満喫プロジェクトの成果を全国的に展開していくことなどを目的に、2021年に自然公園法(昭和32年法律第161号)を改正しました。本改正では、保護に加え利用面での施策を強化することにより「保護と利用の好循環」を実現し、地域の活性化にも寄与していくため、主に以下のような措置を講じています。

[1]地域の自然を活かした質の高い自然体験活動を促進するため、自然体験活動促進計画制度を創設。

[2]国立公園等の利用拠点の質の向上を図るため、利用拠点整備改善計画制度を創設。

[3]ヒグマ等の野生動物への餌付け等に係る規制の新設及び特別地域等における違反行為に係る罰則の引き上げ。

事例:利用者負担による保全の仕組みづくり

中部山岳国立公園南部地域(長野県側)では、登山道をはじめとした山岳利用環境の維持が危ぶまれていることを踏まえ、利用者や関係者にこの問題を周知した上で自らが登山道の維持に参加をする新たな利用者参加制度「北アルプストレイルプログラム」の実証実験を2021年9月から10月にかけて実施しました。実証実験では、オンライン決済等のデジタル技術も活用しながら、寄付金の収受、理解促進のための情報提供及び利用者意識把握のためのアンケート調査を行いました。実証実験の実施結果は、約552万円の寄付金収受、約16,420回の情報提供ウェブサイト閲覧、約2,100件のアンケート回答数となり、一定の利用者等が課題や取組について関心をもったほか、アンケート結果では87%の利用者が継続して寄付する意向を示すといった前向きな成果が得られました。

7 自然共生、レジリエントな地域づくりに向けて

(1)気候変動×防災、適応復興の推進

想定を超える気象災害が各地で頻発し、気候変動はもはや「気候危機」とも言われる状況の中、このような時代の災害に対応するためには、気候変動リスクを踏まえた抜本的な防災・減災対策が必要となることを踏まえ、環境省及び内閣府(防災担当)は、2020年6月に、気候変動対策と防災・減災対策を効果的に連携して取り組む戦略(気候危機時代の「気候変動×防災」戦略)を公表しました。取組の具体例として、千葉県睦沢町の「むつざわスマートウェルネスタウン」の再生可能エネルギーを活用した防災拠点としての貢献や高知県土佐市の給食センターのネットゼロエネルギー化など、先進的な取組が各地域で進められています。環境省では、これらの事例も含め、「気候変動×防災」に関する動画を公開しています。また、災害からの復興に当たっては、単に地域を元に戻すという原型復旧の発想にとらわれず、土地利用のコントロールを含めた弾力的な対応により気候変動への適応を進める「適応復興」の発想を持つことが重要であり、「適応復興」の取組を促進するための地方公共団体向けマニュアルを作成するなど、気候変動対策と防災・減災対策を効果的に連携させた取組を進めていきます。

事例:小規模分散型水循環の構築に向けて(WOTA)

現在、日本だけでなく世界規模で気象災害が増加・激甚化しています。災害時の水確保だけでなく平常時から水の使い方を見直すと同時に、水資源への負荷軽減や水を有効活用する技術やライフスタイルを確立することが急務の課題です。

WOTAは、貴重な水資源を循環させながら大切に使う技術の開発に取り組んでいます。特に、水処理IoTセンサーや水処理制御アルゴリズムを組み合わせて水処理工程を自動化することで、高効率な水処理・水再生技術を独自に開発し、可搬・小型の自律分散型水循環システム「WOTA BOX」などを製品化しています。

「WOTA BOX」は、我が国の災害時にも活用されています。2021年末時点で13自治体、20箇所の避難所、20,000人以上が利用しています。特に2019年の台風19号の後、長野市内の6か所の避難所に設置して数か月にわたり入浴を提供しました。現在はシャワーや手洗いなど、トイレ・キッチン排水を除く生活排水に対応しています。今後、開発中の生物処理のユニットが完成すると、すべての生活排水の処理・循環利用が可能になります。

これらの技術を用いてWOTAは、コンパクトな国土に水問題の全てのパターンが存在する小島嶼(しょ)開発途上国や深刻な渇水に悩む先進国に対し、小規模分散型水循環インフラを用いた水供給プロジェクトを提案しています。さらに、「WOTA BOX」等の製品開発で培ったセンサー・制御技術を用い、長年経験を積んだベテラン技術者でなければ管理が難しかった既存水処理施設の維持管理の自動化・効率化を進めるDX事業も展開しています。

これらの取組が評価され、英国王立財団とウィリアム王子が創設した環境賞「アースショット賞」で日本企業から唯一のファイナリストに選出され、ウィリアム王子特別賞を受賞しました。また、COP26にも招待され、気候変動対策における水の役割などをテーマに、各国の要人と議論を交わしました。

WOTAでは、水の供給や排水処理で、既存の大規模インフラが必要な地域、小規模分散型のインフラが不可欠な地域、双方にとってより持続可能で最適に配置されたインフラのあり方を模索、提案することを通じて、水に対する社会の意識の変化を呼びかけています。

(2)生態系を活用した防災・減災(Eco-DRR)

古来、水害に苦しんできた我が国では、地域の特性、自然の性質を活かし、森林による保水力の活用、河川と農地の一体性を確保する伝統的な治水技術(霞堤)、計画的に洪水を貯留する遊水地等も活用しながら川を治めてきました。このような目的で整備された森林や遊水地等は、その地域の生物の生息地保全にも貢献しました。気候変動による災害の激甚化といった環境の変化と同時に、人口減少や高齢化、社会資本の老朽化といった社会状況の変化が進んでいる我が国において、災害を回避する土地利用の見直しと地域づくりに関する古来の知恵に学び、自然が持つ多様な機能を活用して災害リスクの低減等を図る「グリーンインフラ」や「Eco-DRR」の取組を進めることは急務となっています(写真2-3-5)。グリーンインフラやEco-DRRは人工構造物による防災対策と相反するものではありません。地域の特性や土地利用の状況、また、地域の人々のニーズに応じて、自然環境の持つ多様な機能と人工構造物を最適な組合せで用いて防災・減災対策を進めることが重要です。

写真2-3-5 大雨の際に釧路川の流量低減に貢献している釧路湿原

環境省では、2020年度から、かつての湿地・氾濫原等を再生した場合の、流域全体での保水力や生物多様性保全効果を示す「生態系機能ポテンシャルマップ」の作成方法の検討を行っています。これにより得られた技術的知見を地方公共団体職員向けの手引として取りまとめ、情報発信をしていくこと等により、グリーンインフラやEco-DRRによる災害に強く自然と調和した地域づくりを促進していきます。

出典:環境省