第3章 私たちが変える持続可能な地域とライフスタイル

私たちの暮らしは、森里川海からもたらされる自然の恵み(生態系サービス)に支えられています。

かつては、自然から得られる資源とエネルギーが地域の衣・食・住を支え、資源は循環して利用されていました。それぞれの地域では、地形や気候、歴史や文化を反映し、多様で個性豊かな風土が形成されてきました。そして、地域の暮らしが持続可能であるために、森里川海を利用しながら管理する知恵や技術が地域で受け継がれ、自然と共生する暮らしが営まれてきました。

しかし、戦後のエネルギー革命、工業化の進展、流通のグローバル化により、私たちの暮らしは物質的な豊かさと便利さを手に入れ、生活水準が向上した一方で、自然の恵みにあまり頼らなくても済む暮らしに変化していく中で、人口の都市部への集中、開発や環境汚染、里地里山の管理不足による荒廃、海洋プラスチックごみ、気候変動問題等の形で持続可能性を失ってしまいました。そして、持続可能性を失った経済社会は、新型コロナウイルス感染症に対しても脆(ぜい)弱であることが明らかとなりました。

持続可能な経済社会となるためには、地域においても経済社会を変革する「イノベーション」が不可欠で、変革に向けたグランドデザインを描き、実行していく必要があります。そして、そこで暮らす一人一人のライフスタイルが持続可能な形に変革されていくとともに豊かさを感じながら活き活きと暮らし、地域が自立し誇りを持ちながらも、他の地域と有機的につながる地域のSDGs(ローカルSDGs)を実現することにより、国土の隅々まで活性化された未来社会が作られていくことが重要です。そのためにも、新しい資本主義のもとで地域のWell-beingをもたらし、デジタル田園都市国家構想を実現に近づけていくこと、つまりDX(デジタルトランスフォーメーション)を活用しつつ、地域のSDGsである地域循環共生圏の拡大と深化が鍵となります。

第1節 地域循環共生圏の更なる発展

1 地域循環共生圏

地域循環共生圏は、地域資源を活用して環境・経済・社会の統合的向上を実現する事業を生み出し続けるとともに、例えば都市と農村のように地域の個性を活かして地域同士で支え合うネットワークを形成していくという「自立・分散型社会」を示す考え方です。地域が抱える様々な課題を、環境を切り口に、パートナーシップのもとで統合的に解決していくことから、ローカルSDGsとも言います(図3-1-1)。

(1)地域循環共生圏づくりプラットフォーム

地域循環共生圏を創造していくためには、地域のステークホルダーが有機的に連携し、環境・経済・社会の統合的向上を実現する事業を生み出し続ける必要があります。環境省は2019年度より、「環境で地域を元気にする地域循環共生圏づくりプラットフォーム事業」を行い、ステークホルダーの組織化を支援する「環境整備」と、事業の構想作成を支援する「事業化支援」を行っています。さらにこの事業の中で、地域循環共生圏に係るポータルサイトの運用も行っており、「知る」「学ぶ」「出会う」「つながる」機会等を提供することで、全国各地におけるローカルSDGsの実践を一層加速させています。

事例:日本一の森林率84%をブランディングする(NPO法人84プロジェクト)

高知県は、県面積に占める森林の割合が84%で日本一の森林率を誇る自然豊かな土地です。84プロジェクトでは、その豊かな森林資源を明るくポジティブなイメージにしようと、高知県の森を84(はちよん)というブランドにし、それらを活用した商品開発等を行っています。また、森林の持続的な活用のため、「小さな林業」の推進を行い、UIターンなどによる林業従事者の新規参入も促進しています。

「小さな林業」とは、大型林業機械で一定の区域の木を一度に伐るのではなく、小型林業機械を使用して行う長期択伐型の林業形態のことです。良質な木材生産が可能な森を持続させることで、地域の自然資源を循環させることができることに加え、小型機械の使用で参入コストが低いことにより、林業従事者の拡大に期待できます。また、比較的幅の狭い道の敷設で済むため、山の保全にも配慮しています。

84プロジェクトでは、小さな林業の推進と高知県産木材のブランド化により、定住者を増やし、地域資源を活用した経済循環を生み出すことで地域を活性化するとともに、森林と人の持続可能な関わり方の実現を目指しています。

(2)グッドライフアワード

環境省が主催するグッドライフアワードは、日本各地で実践されている「環境と社会によい暮らし」に関わる活動や取組を募集し、表彰することによって、活動を応援するとともに、優れた取組を発信するプロジェクトです。国内の企業・学校・NPO・地方公共団体・地域・個人を対象に公募し、有識者の選考によって「環境大臣賞」「実行委員会特別賞」が決定されます。受賞取組を様々な場面で発信、団体間等のパートナーシップを強化することで、地域循環共生圏の創造につなげていきます。

コラム:自然を傷つけない屋根上太陽光発電とグリーンテックで環境に優しいエネルギー循環の実現(アイ・グリッド・ソリューションズ)

第9回グッドライフアワードで環境大臣賞最優秀賞に輝いたアイ・グリッド・ソリューションズは、商業施設や物流施設といった既存施設の屋根を利用した分散型太陽光発電所を導入し、土地を切り崩さないため自然環境に負荷をかけずに再生可能エネルギーを利用することを実現しています。施設の屋根で発電した電力をその施設内で使う地産地消の再エネであり、土地を切り崩すことがないため環境保全にも寄与しています。また、発電した電気は溜めることが出来ないという特性も独自のAIを用いたエネルギーマネジメントや循環的に利用できるプラットフォームを構築し、余った電力を別の利用者に供給することで、再生可能エネルギーを効率的に利用しています。

(3)SATOYAMAイニシアティブ

我が国は、国連大学と共に、2010年に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)を機に、SATOYAMAイニシアティブを提唱しました(図3-1-2)。

SATOYAMAイニシアティブは、地産地消等の持続可能なライフスタイルにより形成・維持されてきた、我が国の里地里山のような二次的な自然環境の保全と持続可能な利用の両立を目指しており、日本で培われた経験も発信しています。本イニシアティブでは、世界各地のパートナーと共に、地域ワークショップの開催や各国の農業生態系保全プロジェクトの支援などの活動を進め、生物多様性条約ではそれまであまり重視されていなかった、二次的な自然環境の重要性に光を当てたことで、生物多様性条約締約国会議をはじめとする国際的な議論の場においても高く評価されています。

「SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ」の会員は、2022年3月時点で73か国・地域の283団体となっています。

生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)第二部で採択される予定の新たな生物多様性の世界目標の下で、SATOYAMAイニシアティブの取組を発展させ、我が国のOECM(保護地域以外で生物多様性保全に資する地域)の考え方や地域循環共生圏の国際発信や、SDGsの達成にも貢献することが期待されます。

コラム:Jリーグとの連携

2021年6月に、環境省と公益社団法人日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)は、お互いが持つ知見やネットワークを共有しながら、SDGsの観点で、地域の活力を最大限発揮できるための取組を協働していくことに合意しました。Jリーグの各クラブは、長年にわたり、地域やサポーターの協力も得て社会課題解決、地域振興に資する活動を実施してきました。今後、環境省は、Jリーグと協力しながら、気候変動対策やプラスチック資源循環施策、国立公園の利活用を始めとする環境問題に関する普及啓発や行動変容を訴求することで、サポーターや地域の企業、金融機関等への効果的な働きかけにつなげ、地域全体での環境・経済・社会の持続可能性の向上を図っていきます。

事例:信州やまほいく(長野県)

長野県では、子どもたちが自然の中で主体的な遊びを通して、生きる力の土台を育めるよう、2015年に「信州型自然保育(信州やまほいく)認定制度」を創設、2022年1月現在241園が認定を受けています。認定園の1つである1971年開園の伊那市高遠第2・第3保育園は、2015年に園児数18名で定員の半分を切り存続の危機となりました。危機打開のために保護者や地域住民等で「高遠第2・第3保育園の存続と未来を考える会(現在は、「高遠第2・第3保育園と地域の未来を考える会」に変更)」を立ち上げ、保護者からの提案により同年10月信州型自然保育認定制度普及型(自然保育にも積極的に取り組んでいる活動)、2018年特化型(屋外での自然保育に重点を置く活動)の認定を受けました。県内唯一の特化型公立園として注目され、移住者増加に貢献し、2021年度の園児数30名中27名が移住者の子どもでした。今後も子どもを中心に、園・保護者・地域が連携して伊那市の保育目標である「生きる力のある子ども」を「やまほいく」という方法を通して育み、子どもたちの笑顔と元気な姿を見せ、話題を発信することで移住者増加等、地域の活性化に役立ちたいと考えています。

2 地域における脱炭素化

(1)再生可能エネルギーを地域でつくる重要性

財務省の貿易統計によれば、2020年の我が国の鉱物性燃料の輸入額は約10.5兆円にのぼります。環境省において2015年度の市町村別のエネルギー代金の域内外収支を産業連関表等にて算出したところ、約9割の市町村で域外への支出が上回っています。この資金を、国内で生産できる多様な地域の再生可能エネルギーの導入や省エネ対策、投資に回すことにより、エネルギー収支を改善し、地域内の資金循環を増やすことで、足腰の強い地域経済を構築するとともに、新たな雇用の創出や、災害時の強靱(じん)さ(レジリエンス)の向上にもつながる効果が期待されます。

また、再生可能エネルギーの更なる導入に当たっては、適正な事業者による地域と共生した事業実施を図り、地域における前向きな合意形成を促した形で、適地の確保を進めることが重要です。一方で、急速に拡大してきた太陽光発電を中心として災害や環境への影響、不法投棄などに関する懸念が広がり、一部の事業では地域トラブルが生じているケースも見られます。このことを踏まえ、安全面、防災面、景観や環境への影響、将来の廃棄等に対する地域の懸念を払拭し、責任ある長期安定的な事業運営が確保される環境を更に構築することが必要です。環境省は、環境アセスメント制度や、2021年6月に公布された改正地球温暖化対策推進法に基づく地域脱炭素化促進事業に関する制度を適切に運用し、地域における円滑な合意形成を図りつつ、適正に環境に配慮し、地域に貢献する再生可能エネルギー事業を促進します。また、適正に環境配慮がなされず、丁寧な合意形成が図られていない再生可能エネルギー事業については、環境影響評価法に基づく環境大臣意見などにより今後も厳しい態度で臨んでいきます。さらに、経済産業省、農林水産省、国土交通省及び環境省が共同事務局となり、有識者や実務者等から構成される検討会を2022年4月に設置し、太陽光発電設備などの再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理に向けた施策の方向性を幅広く検討しているところです。

こうした地域と共生した形での導入を前提に、地域で再生可能エネルギーを作ることは、昨今の世界情勢を踏まえると、エネルギー安全保障にも寄与し、さらに脱炭素化の環境面、地域資金循環による経済面等に貢献できることが期待され、自立した地域づくりに貢献します。

(2)地域経済循環分析の活用

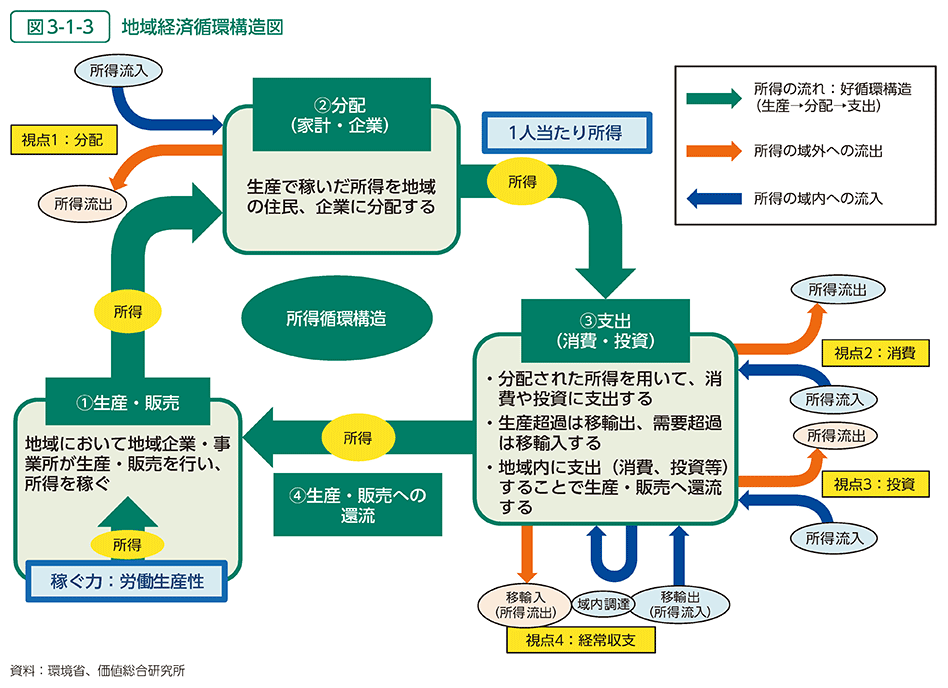

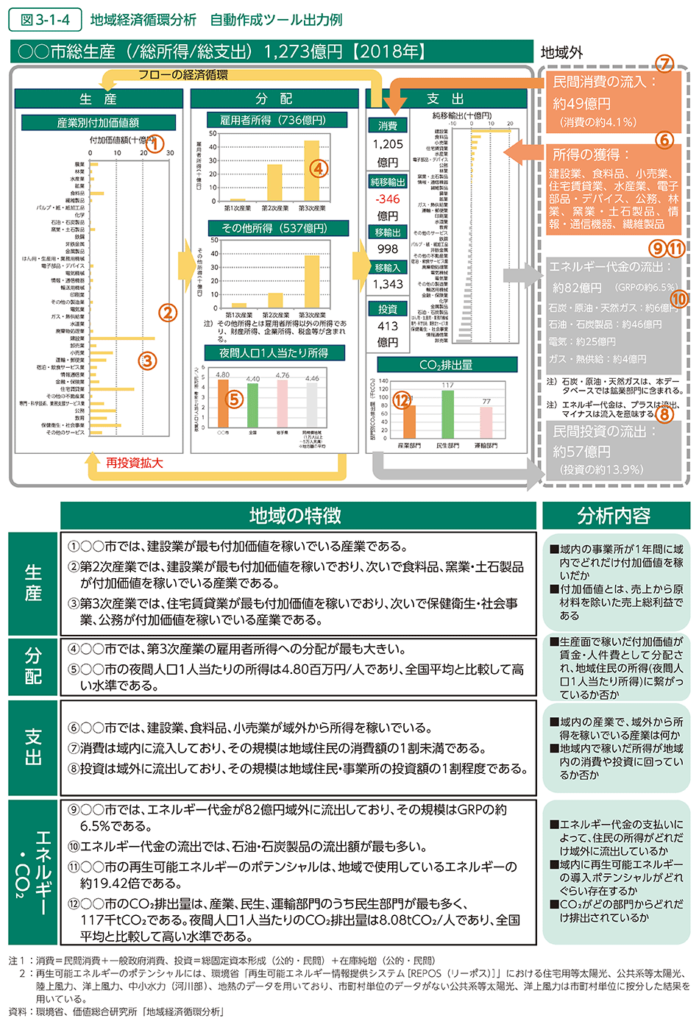

地域経済循環分析は、全国約1,700自治体から任意の自治体を選択するだけで、産業別の生産額や雇用者所得、石油・ガスなどのエネルギーに使用している額、域際収支など、経済の特徴が一目で分かり、さらに他の自治体との比較も簡単にできる分析ツールで、2017年度に環境省で構築しました。現在、環境省ウェブサイトに公開されている分析ツールは、誰でも無料で利用できます(図3-1-3、図3-1-4)。

地域経済循環分析により、市町村単位又は複数の市町村をまとめた圏域で、地域の所得(お金)の流れを生産、分配、支出(消費、投資等)の三面で「見える化」することで、地域経済の全体像と地域からの所得の流出入を把握でき、「地域からエネルギー代金の流出はどの程度か?」などの分析ができるため、地方公共団体の政策担当者が、再生可能エネルギー等の地域環境対策が地域経済循環構造に与える影響について検討することが可能となります。脱炭素化を核とした環境・経済・社会面における地域の諸課題の「同時解決」を図るためにも、地域経済活性化に寄与する地域環境対策を講ずることが必要です。

(3)環境政策に係る全国行脚

環境省では地域の脱炭素化及びその他の環境政策について、環境大臣、環境副大臣、環境大臣政務官が全国47都道府県で様々な関係者と対話を実施しています。2022年1月には、地方公共団体とともに地方の成長戦略でもある地域脱炭素の重要性について理解を深めていくために、地域脱炭素施策に関するブロック別意見交換会を開催しました。環境大臣、環境副大臣、環境大臣政務官が出席し、都道府県知事及び市町村長等合計140名が参加し、地域の脱炭素化に関するニーズや課題について意見交換を行いました。引き続き、環境大臣、環境副大臣、環境大臣政務官と地域の様々な関係者が対話をする環境政策に係る全国行脚を実施していきます。

事例:浦和美園第3街区を核として実現するスマートシティさいたまモデル(さいたま市、Looop、中央住宅、高砂建設、アキュラホーム)

埼玉県さいたま市では2011年に「次世代自動車・スマートエネルギー特区」の指定を受け、「暮らしやすく、活力のある都市として、継続的に成長する環境未来都市」の実現を目指しています。さらに、2015年からはSDGsにつなげるスマートシティさいたまモデルを実現すべく、環境負荷が少なく快適、便利で健康的に過ごせる最先端のまちづくりが展開されてきました。美園地区の「浦和美園E-フォレスト」内においては、共有空間の創出や住宅の高断熱化、次世代型電力コミュニティの導入等、先進技術により自然・街・人が様々な形でつながり、未来への好循環を育むまちづくりが進められています。各住戸が敷地の一部を拠出することで、住民共用のコモンスペースを創出し、電線や通信ケーブルの地中化も行っており、住民同士が適度に顔を合わせるコミュニティの醸成を促す設計になっています。

この「浦和美園E-フォレスト」のうち第3街区は、さいたま市、Looop(ループ)、中央住宅、高砂建設、アキュラホームが共同で開発し、2021年12月から入居を開始した全51戸の分譲地で、住宅街の各戸の屋根上の太陽光パネル(4.5kW/戸)で発電した電力を、街区中央にあるチャージエリアに集約し、各戸へ配電するマイクログリッドを形成しています。チャージエリアには大型蓄電池(125kWh)や「動く蓄電池」である電気自動車(EV)を備え、太陽光発電の余剰分の蓄電と配電を行います。

また、各戸にはハイブリッド給湯器も導入し、予測需要量に対し太陽光発電の余剰が発生するタイミングでお湯を沸き上げるなど、需給両面で再生可能エネルギーの利用率を最大限に高めています。1年間に街区で必要とする電力の60%以上を街区内で発電した再生可能エネルギーで賄い、不足分も非化石証書を活用することで街区内の電力供給を実質的に再生可能エネルギー100%としています。系統停電時には、系統電力から独立してマイクログリッドが自立運転することで、街区内への電力供給を継続可能にする災害への強さも実現します。

街区内では、太陽光発電の余剰に応じて従量料金単価を変動させるダイナミックプライシング料金メニューを提供します(2022年4月開始)。各戸に設置するデバイスで電力使用量や翌日の従量料金単価を表示し、各家庭の行動変容を促進することで、太陽光発電の自家消費率向上も見込まれます。

事例:再生可能エネルギーを地域観光振興のコンテンツに(元気アップつちゆ)

元気アップつちゆは、福島市街から車で約30分の位置にある土湯温泉のまちづくりを行っている会社です。2011年の東日本大震災の影響による観光客激減を打開するため、土湯温泉観光協会と湯遊つちゆ温泉協同組合が出資し、2012年に設立されました。地域資源の温泉を生かした振興を考えた結果、バイナリー式地熱発電所を2015年に稼働させ、売電収入を住民が福島市街に通うためのバス定期券代や空き店舗の活用補助等に活用しています。またバイナリー式地熱発電所は産業観光資源の役割も果たし、観光客数増加とそれに伴う雇用創出に貢献しています。今後は多様なフィールドと分野で活躍する人たちと協働で「オープンプラットホーム観光地」を目指します。

3 地域循環共生圏づくりを支えるESG金融の推進

地域の金融機関には、地域資源の持続的な活用による地域経済の活性化を図るとともに、地域課題の解決に向けて中心的な役割を担うことが期待されています。このような環境・経済・社会面における課題を統合的に向上させる取組は、地域循環共生圏の創造につながるものであり、地域金融機関がこの取組の中で果たす役割を「ESG地域金融」として推進することにより、取組を深化させていくことが重要です。

(1)ESG地域金融実践ガイド2.0

2021年4月、ESG 地域金融の実務の発展に応じる形で、環境省はESG地域金融実践ガイドを改定しました。このガイドは、金融機関としてのESG地域金融に取り組むための体制構築や事業性評価の事例をまとめるとともに、事例から抽出された実践上の留意点や課題等について分析したもので、地域金融機関が参照しながら自身の取組を検討・実践する助けとなる資料となっています。

(2)持続可能な社会の実現のためのESG地域金融の普及展開に向けた共通ビジョン

分散型の持続可能な社会づくりに向けて地域におけるESG金融の普及展開を図ることを目的に、ESG金融ハイレベル・パネルの下に「ESG地域金融タスクフォース」を立ち上げ、地域金融の様々なプレイヤーと一体となって議論を進め、2021年3月にESG地域金融の普及展開に向けた「共通ビジョン」を策定しました。地域課題の解決や地域資源の活用を通じた持続可能な社会の実現に向けて、地域金融機関等の果たすべき役割や共有すべき考え方等がまとめられています。

(3)地方銀行との連携

地域金融機関は地域循環共生圏の創造に向けて中心的な役割が期待されることもあり、地域の様々なセクターとの積極的な連携が図られています。地域金融機関との頻繁な意見交換や勉強会の開催のほか、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言に基づく情報開示の支援などを含めて各種の事業を通じて実際の案件形成・地域の課題解決をサポートしています。

事例:三井住友信託銀行と北海道地方環境事務所がESG地域金融に関する連携協定

2021年9月に両者でESG地域金融に関する連携協定を締結しました。地域循環共生圏や地域脱炭素の実現に向けて、地域金融機関への伴走支援体制を強化して道内市町村や企業の取組を金融面から後押しし、北海道におけるESG地域金融の普及と地域課題解決を目的としています。今後、市町村も含め、地方銀行や信用金庫を対象とした講師派遣やヒアリング、事業の掘り起こし等を行っていく予定です。三井住友信託銀行は独自のインパクト評価手法や専門家集団が科学的根拠に基づいてイノベーションの推進や技術の社会実装を図る「テクノロジー・ベースド・ファイナンス」を実施しており、その強みを活かした取組を行っていきます。

4 地域循環共生圏の深化へ

2022年は「地域脱炭素元年」とも言われます。地域の脱炭素化を推進するためには、地域経済に貢献し、地域課題の解決を図り、地方創生を後押しする「地域に利益をもたらす脱炭素化事業」であることが重要です。このような事業は、地域の多様な分野の人が協働して主体的にかかわり、地域外の人とのつながり・支えあいによって生み出されます。

また脱炭素化を実現することは、資源循環や自然共生を同時に実現していくことでもあります。そして地下資源の活用を中心とした従来の大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社会から、再生可能エネルギーや自然資本といった地上に在る資源の活用を中心とした新たな経済社会への変革でもあります。

これらの考え方は、脱炭素を核とした地域循環共生圏の創造といえます。地域循環共生圏の創造と両輪で進めていく必要があることとして、ライフスタイルシフトがあります。人の経済社会が拠って立つ自然環境と、生きとし生けるものの営みを将来世代に引き継ぎ、持続可能なものにしていくという目的・視点に立つライフスタイルに転換することで、地域循環共生圏の創造との相乗効果により、環境と生命・暮らしを最も大切で根本的な価値においた、健康で心豊かな、新たな時代の真に循環共生型の社会(環境・生命文明社会)が実現するからです。

そのためには、環境教育の推進等による価値観の転換や人材の育成・確保、指数関数的なスピードで進化しているデジタル技術を活用し、これまで実現できなかったことを実現していくDX(デジタルトランスフォーメーション)が大きな鍵を握っています。

事例:ブロックチェーンを活用した地域循環共生圏づくり

chaintope(チェーントープ)は、福岡県飯塚市にあるブロックチェーン技術開発を主体とした会社で自社開発したアプリケーションを[1]サステナビリティ[2]トレーサビリティ[3]トラストサービス(行政証書発行)[4]デジタルアセット(地域通貨等)の4領域で展開しています。2021年8月に佐賀市とみやまパワーHDと協働し、佐賀市内清掃工場のバイオマス発電実績と、市内の公共施設等の再生可能エネルギー供給サービス利用実績をリアルタイムでブロックチェーンに記録し、地産地消率や再生可能エネルギー消費量やCO2削減量を即時可視化して環境価値の電子証書化に成功しました。この環境価値を地域内で循環させるとともに、脱炭素だけでなく災害対策等にも活用することを目指しています。

第2節 グリーン社会実現のためのライフスタイル変革

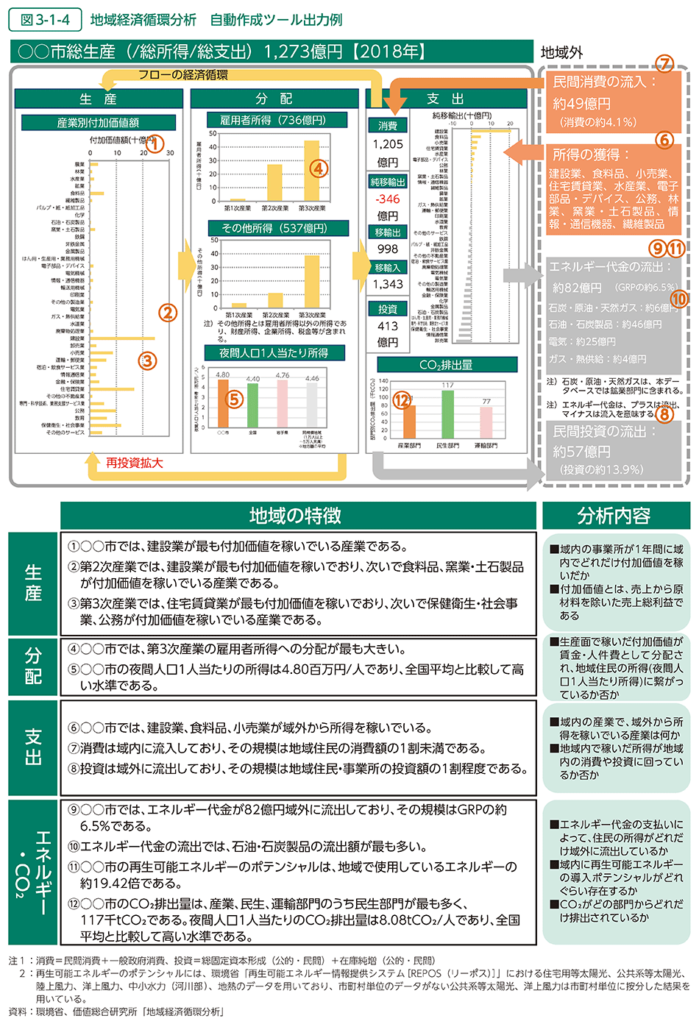

我が国は2050年にカーボンニュートラル、すなわち温室効果ガスの「排出量」から、森林吸収源などによる「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを宣言しました。カーボンニュートラル達成のためには、国や地方公共団体、企業等という構成単位に加えて私たち生活者一人一人も、今までの慣れ親しんだライフスタイルを変える必要があります。我が国の温室効果ガス排出量を消費ベースで見ると、全体の約6割が家計によるものという報告があり、その必要性が明らかと言えます(図3-2-1)。

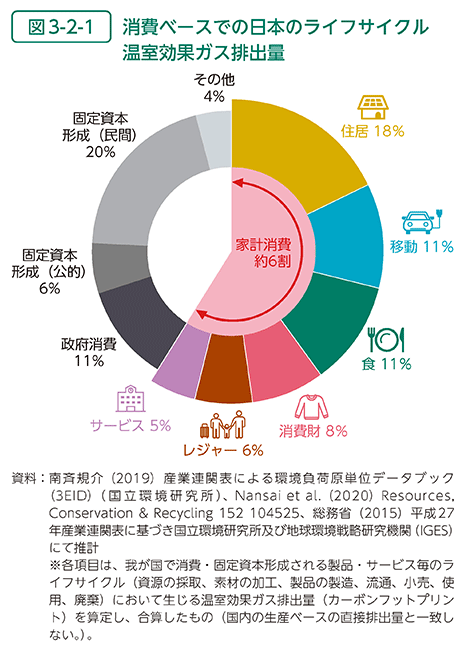

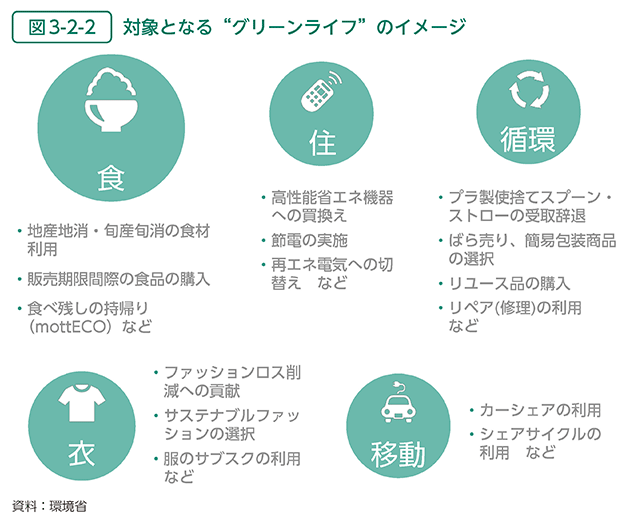

今までの「大量生産・大量消費・大量廃棄」型のライフスタイルが、私たちの衣食住を支える「自然」がもたらす様々な恵みである「生態系サービス」を劣化させていると言われています。グリーン社会実現のためには、「食」「住まい」「ファッション」「移動」の側面から、温室効果ガスの排出量を減らし、廃棄物を減らして3R+Renewableによる資源循環や自然資源を大事にする視点でライフスタイルを変えていく必要があります。

1 食とくらしの「グリーンライフ・ポイント」

環境配慮製品・サービスの選択等の消費者の環境配慮行動に対し、企業や地域等がポイントを発行する取組を支援します。例えば、販売期限間際の食品の購入、ワンウェイプラスチックスプーンなどの受取辞退といった行動が挙げられます。このように、日常生活の中で環境配慮に取り組むインセンティブを実感できるような環境を醸成し、消費者の行動変容を促すことで、脱炭素・循環型へのライフスタイルの転換を加速させていきます(図3-2-2)。

コラム:ナッジを活用した行動変容(メトリクスワークコンサルタンツ、サイバー創研/電力シェアリング)

ナッジ(nudge:そっと後押しする):行動科学の知見の活用により、「人々が自分自身にとってより良い選択を自発的に取れるように手助けする政策手法」のことです。

環境省とメトリクスワークコンサルタンツは、2019~2020年度に協力先の地方公共団体で転入・転居等が多い時期に住民票等を届出に来た住民に対して、ナッジを組み込んだ4種類のリーフレットのうちのいずれかを無作為に配布する実証実験を実施したところ、うち2種類(社会規範のメッセージと環境配慮を訴求したメッセージ)が省エネ型冷蔵庫の購入を促すことが実証されました。行政窓口でリーフレット1枚を配布するだけで良いことから、費用対効果が高く(普及期の費用対効果は237円/t-CO2)、地方公共団体にとって取り組みやすいことが特徴です。

また、環境省とサイバー創研、電力シェアリングは、災害時の避難場所の認知度を高め、災害に対する意識や理解の向上を促す実証実験に取り組んでいます。実験では、住まいの地域の災害リスクや避難場所等の記入欄を設けたマグネットシールを作成して協力先の地方公共団体の市民に配布し、日々の暮らしの中で目に付きやすい場所に貼っていただいています。マグネットシールの配布から4週間後に災害に関する理解度や意識・行動について調査をしたところ、配布しなかった市民と比較して具体的な災害リスクの正答率や水・食料の備蓄率、避難場所等を把握している割合が向上することが実証されました。

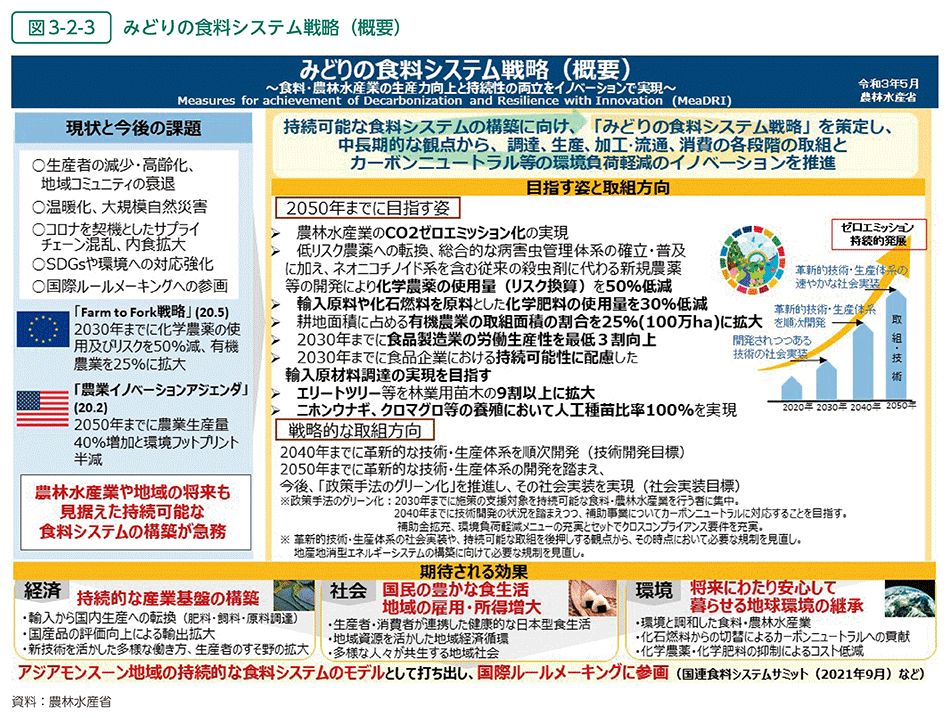

2 食

私たちが毎日口にしている食べ物は自然の恵みで作られており、私たちは「食」のために自然資源を毎日消費しているとも言えます。限りある自然資源を未来につなげるために、毎日自分が消費する食べ物がどのように作られたのか、食した後の結果等にも関心を払い、食べ物の選択や食べ残しを減らすライフスタイルを意識することが重要です。農林水産省は、持続可能な食料システムの構築に向け、2021年5月に「みどりの食料システム戦略」を策定しました(図3-2-3)。本戦略では、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現するため、2050年までに目指す姿として14の目標を掲げており、調達から生産、加工・流通、消費における関係者の意欲的な取組を引き出すとともに、革新的な技術・生産体系の開発と社会実装に取り組んでいくこととしています。また、戦略の実現に向けては、調達から生産、加工・流通、消費に至るまでの関係者が理解を深め、長期間にわたって環境負荷低減の行動変容を促すことが重要であることから、「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律案(通称:みどりの食料システム法案)」を2022年2月に閣議決定し、第208回国会に提出しました。

また、農林水産省、環境省、消費者庁は「あふの環(わ)2030プロジェクト~食と農林水産業のサステナビリティを考える~」を立ち上げ、食と農林水産業の持続可能な取組動画の表彰や、プロジェクトメンバーとの協働により、食分野における持続可能な生産消費の促進に努めています。

(1)食材を選ぶ

ア 有機農産物

化学農薬・化学肥料の低減を推進させる有機農業は、農業が利活用する土地や水、生物資源などのいわゆる「自然資本」の持続可能性を保つために有用と言えます。農林水産省が策定した「みどりの食料システム戦略」において「2050年までに、オーガニック市場を拡大しつつ、耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を25%(100万ha)に拡大することを目指す」ことを掲げ、生産者側も未来に向けて取り組んでいます。私たち一人一人が有機農産物を選んで食することで需要を生み、有機農業の拡大につながり、さらに自然資本の保全に貢献する、という好循環が期待されます。

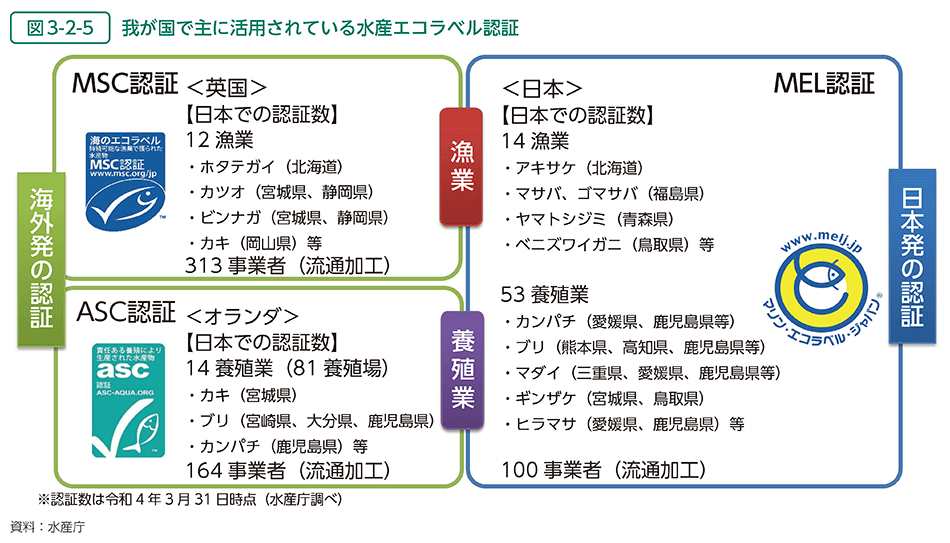

イ 持続可能な水産物

世界の食用魚介類の消費量は人口増加率の約2倍のスピードで上昇、一人当たりの消費量は過去50年の間に年間約15%増加しています。国連では2021年約79億人の世界人口は、2030年に85億人、2050年には97億人と予測、食用魚介類の消費量の増加と生産量の伸長が推測されます。水産資源の枯渇を招かないためにも水域等の生態系保全がますます重要となるため、持続可能な漁業や養殖業を行い、第三者の審査を受けて認証を取得する事業者が増えています。認証取得した水産品には認証ロゴマークが付いています。一人一人がロゴの意味を理解し、ロゴの付いた水産品を選ぶことが水産資源を守る事業者を経済的に応援しつつ生態系保全に貢献、環境と経済双方の好循環にもつながることが期待されます(図3-2-5)。

ウ ジビエ

被害防止等のために捕獲されたニホンジカやイノシシ等は、自家消費を除き、その多くが埋設や焼却されており、未活用の状況です。これらをジビエとして有効活用することで、農山村の所得向上や、捕獲意欲の向上による農作物被害や生活環境被害の軽減につながることが期待できます。また、外食や小売等を始め、農泊や観光、学校給食での提供、更にはペットフードなど様々な分野での利用が進むことで、地域の活性化だけでなく、本来廃棄されるはずだった資源の活用が期待されます。

事例:ジビエ商品の普及

無印良品では、農耕地の保全や里山の循環につながり、中山間地域が抱える現状を知っていただくきっかけになったらという思いから、ジビエの利用を拡大する取り組みを推進していきたいと考えてきました。2020年3月より全国の Café&Meal MUJI にて野生の猪肉を使ったジビエカレーを販売、2021年10月にはレトルトカレーとして商品化、全国の無印良品の店舗やオンラインで手軽に購入できる機会を増やし、ジビエの使用量増加に貢献しています。無印良品では“森のめぐみ”であるジビエを、安定的に確保、食材として丁寧に扱い「地域の資産」となるよう貢献していきます。

(2)食べ残しを減らす(食品ロス削減)

ア 「てまえどり」

食品産業から発生する食品ロスを削減するためには、食品事業者における取組のみならず、消費者による食品ロス削減への理解と協力が不可欠です。消費者が買い物をする際、購入してすぐに食べる場合などは、商品棚の手前にある商品等、販売期限の迫った商品を選ぶ「てまえどり」をすることは、販売期限が過ぎて廃棄される食品ロスを削減する効果が期待できます。環境省は、消費者庁、農林水産省、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会と連携して、2021年6月より、「てまえどり」の呼びかけを行いました(図3-2-6)。

イ 様々な食品ロス削減の工夫

本来食べられるにもかかわらず廃棄されている食品、いわゆる「食品ロス」の量は2019年度で570万トンでした。食品ロス削減のため、環境省は、消費者庁、農林水産省及び全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会と共に、2021年12月から2022年1月まで、「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンを実施し、食品ロス削減の普及啓発を行いました。外食時には、残さず食べきることが大切ですが、どうしても食べきれない場合には自己責任の範囲で持ち帰る「mottECO(もってこ)」に取り組む活動の普及啓発を実施しています(図3-2-7)。また、食品ロスの削減に先駆的に取り組み、国民運動をけん引する団体等を対象に「食品ロス削減環境大臣表彰」を実施し、mottECO(モッテコ)賞、フードドライブ賞、食品ロス削減の取組賞について、表彰しました。mottECO(モッテコ)賞では、セブン&アイ・フードシステムズ、ロイヤルホールディングスによる「mottECO普及による食品ロス削減と脱プラ両立プロジェクト」が、フードドライブ賞では、ダイエー・神戸市・サカイ引越センターによる「~業界を超えた連携~フードドライブ活動の更なる発展に向けて」が、食品ロス削減の取組賞では、社会福祉法人正和会による「「急速凍結」を活用し食べ残しゼロへ。高齢者一人一人に寄り添った新しい食事提供方法で食品ロス削減の取組」が表彰されました。

3 住まい

消費ベースで見た我が国の温室効果ガスの排出量において、生活者の住まいからの排出は全体の18%を占め(図3-2-1)、民間の固定資本形成に次いで高いとの報告があり、2050年カーボンニュートラルを目指す上で生活者の住まい、中でもエネルギーの利用の見直しは必要です。

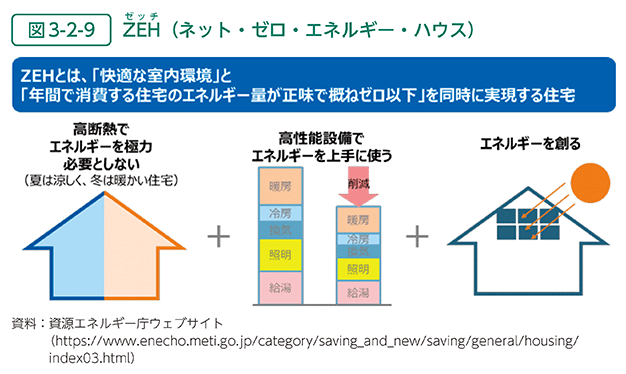

2021年4月から8月にかけて、国土交通省、経済産業省、環境省の合同で「脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会」を開催し、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅・建築物におけるハード・ソフト両面の取組と施策立案の方向性について議論を重ね、目指すべき住宅・建築物の2050年の姿(ストック平均でZEH(ゼッチ)(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)・ZEB(ゼブ)(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)基準の水準の省エネ性能の確保、導入が合理的な住宅・建築物における太陽光発電設備等の再エネ導入が一般的となること)、2030年の姿(新築住宅・建築物についてZEH(ゼッチ)・ZEB(ゼブ)基準の水準の省エネ性能の確保、新築戸建住宅の6割に太陽光発電設備の導入)やその実現に向け、住宅を含めた全ての建築物の省エネ基準への適合義務化や、省エネ基準の引き上げなどの「取組の進め方」を取りまとめました。

(1)「みんなでおうち快適化チャレンジ」

コロナ禍において、家庭で過ごす時間が増え、世帯当たりのエネルギー消費量に増加傾向が見られます。これらを踏まえると、「おうち時間」に焦点を当てて、新たな日常の脱炭素化を進める必要があります。

環境省では、2021年8月からは夏季、11月からは冬季の「みんなでおうち快適化チャレンジ」キャンペーンを展開しています(図3-2-8)。本キャンペーンでは、在宅時間の増加による住宅での冷暖房使用等による家庭でのエネルギー消費の大きくなるタイミングを捉え、家庭の省エネ対策としてインパクトの大きい、ZEH(ゼッチ)化・断熱リフォームを「みんなでエコ住宅チャレンジ」として、省エネ家電への買換えを「みんなで省エネ家電チャレンジ」として、関係省庁及び関係業界等と連携して呼び掛け、国民一人一人の行動変容を促していくことにより、脱炭素で快適、健康、おトクな新しいライフスタイルを提案しています。

ア 「みんなでエコ住宅チャレンジ」

太陽光パネル付きの高断熱住宅であるZEH(ゼッチ)に住めば、省CO2に加えて、災害等による停電の際の電力供給、結露等によるカビの発生抑制、熱中症やヒートショック対策、光熱費の節約など、脱炭素で災害に強く、健康で快適かつおトクといったライフスタイルの実現が可能です。また、既存住宅でも断熱リフォームにより断熱性の向上が可能です。

ZEH(ゼッチ)化の支援や、断熱リフォームについても取組促進の観点から見直しを行いつつ支援を行っています。

イ 「みんなで省エネ家電チャレンジ」

私たちの毎日の生活を支えてくれる家電製品は、古いものはエネルギー効率が悪く光熱費の増加にもつながっている場合があります。例えば、冷蔵庫は2010年と2020年の製品を比較すると約43%省エネになり、光熱費も約6,090円減るという試算もあります。身近な家電についても見直し、買換えを行うことは、家計に優しいだけでなく、脱炭素化にも貢献しています。

(2)サブスクリプションの活用によるエアコンの普及促進

エアコンのサブスクリプション(定額利用サービス)を活用し、初期費用なしのエアコン普及による熱中症予防のみならず、資源循環や高機能エアコンによるCO2削減を目指すなど、「所有」から「利用」への行動転換を促し持続可能な社会の構築のための新しいビジネスモデル構築に向けたモデル事業を実施します。

(3)再生可能エネルギー電力への切換え

太陽光発電設備等を自宅に設置する以外にも、家庭で使用する電力を再生可能エネルギー由来のものにする方法があります。

現在、全国では、複数の小売電気事業者が太陽光や風力等の再生可能エネルギー由来の電力メニューを一般家庭向けに提供しています。再生可能エネルギー由来の電力メニューを選択する家庭が増えることにより、家庭部門からの排出削減に加え、再生可能エネルギーに対する需要が高まり、市場の拡大を通じて再生可能エネルギーの更なる普及拡大につながることが期待されます。環境省では、再生可能エネルギー電気使用の導入方法や事例を紹介する「再エネ スタート」キャンペーンを実施しています。

再生可能エネルギー電気を選択する家庭を増やすための地方公共団体による支援も広がっています。再生可能エネルギー電気の購入希望者を募る関東9都県市による「みんなでいっしょに自然の電気」キャンペーンなど様々な取組が行われています。

4 移動

消費ベースで見た我が国の温室効果ガス排出量において、生活者の移動時に伴う温室効果ガスの排出は我が国全体の11%を占めるとの報告があり(図3-2-1)、グリーン社会を目指す上で住まいと同様、看過し難い事象と言えます。世界ではガソリン車の販売禁止が加速しており、脱炭素社会に向けた新たな競争が始まっています。このような、世界的な電動化の流れに乗り遅れることが無いよう、我が国でも自動車産業の電動化を後押しするとともに、私たち一人一人のライフスタイルの転換を進めていくことが大切です。日常生活を送る上で必ず伴う移動手段はとかく習慣・固定化しがちです。中でも乗物の利用時にはCO2排出度合いを考慮することも重要です。

再生可能エネルギー電力と電気自動車(EV)等を活用したドライブを「ゼロカーボン・ドライブ(ゼロドラ)」と名付け、家庭や地域、企業におけるゼロドラの取組を応援しています。これまでの再生可能エネルギー100%電力の調達等を要件として、補助金を倍増する事業に続き、2021年度補正予算では、公用車・社用車を率先して再生可能エネルギー発電設備の導入とセットで電動化し、さらに地域住民の足として利用可能なカーシェアリングに供する取組を支援する事業を盛り込みました(図3-2-10)。

5 ファッション

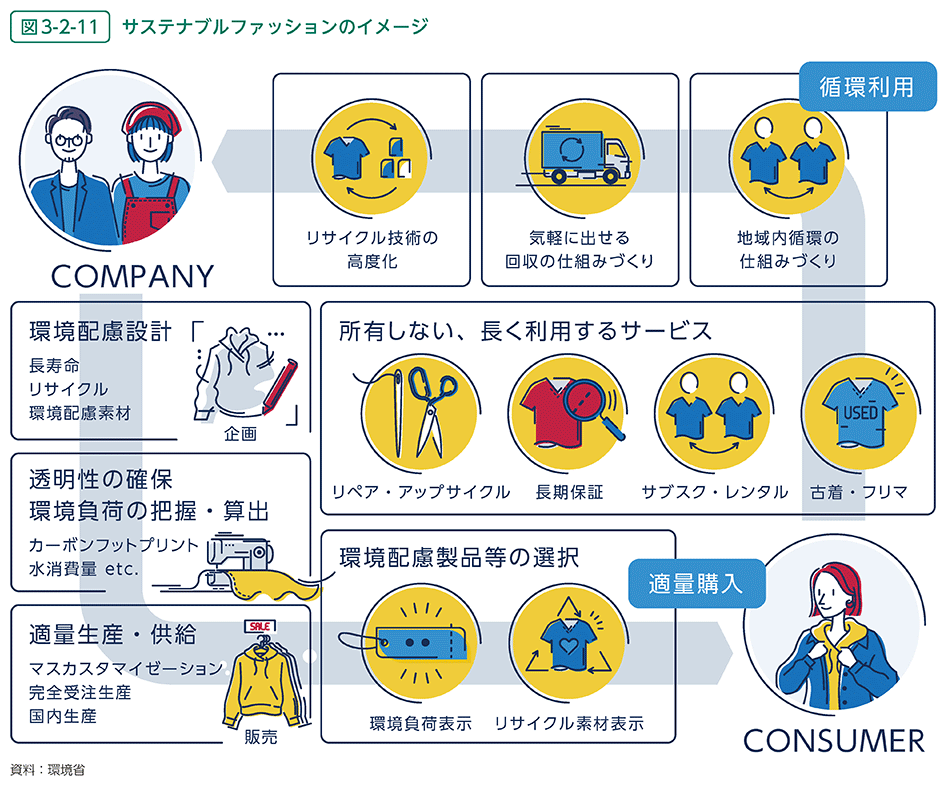

ファッション産業は、近年、環境負荷が大きい産業と指摘されるようになりました。世界全体では、エレン・マッカーサー財団が2017年に公表した報告書によると、綿花栽培などの繊維の生産過程で930億m3、およそ500万人の年間必要量に匹敵するといわれる大量の水が消費されており、全ての国際航空便と海上輸送を合わせたものを上回る温室効果ガスが排出されているとされています。洗濯によるマイクロファイバーの海洋流出や、1%未満に留まるリサイクル率のほか、2013年4月には、バングラデシュの首都ダッカ近郊の縫製工場が入ったビルが崩落し、1100人を超える死者を出した「ラナ・プラザの悲劇」が起こるなど、生産過程における労働環境の不透明性も課題とされています。経済産業省の「繊維産業の課題と経済産業省の取組」によると、我が国の衣料品の約98%が輸入であり、このような環境負荷と労働問題の大部分が海外で発生しています。2020年度に環境省が実施した調査では、1年間に新たに国内に供給される量の約96%が使用後に手放され、約62%はリユースもリサイクルもされずに廃棄されています。このような現状を変革するため、サステナブルファッションの推進が求められています。

(1)ファッションと環境の現状

ア 海外で生まれ我が国で消費される服の一生

我が国で売られている衣料品の約98%は海外からの輸入品です。海外で作られた衣料品は我が国に輸送され、販売・利用されて、回収・廃棄されます。こうした原材料の調達、生地・衣服の製造、そして輸送から廃棄に至るまで、それぞれの段階で環境に負荷が生じています。海外における生産は、数多くの工場や企業によって分業されているため、環境負荷の実態や全容の把握が困難な状態となっています。

イ 生産時における産業全体の環境負荷(原材料調達から店頭に届くまで)

私たちが店頭で手に取る一着一着の洋服、これら服の製造プロセスではCO2が排出されます。また、原料となる植物の栽培や染色などで大量の水が使われ、生産過程で余った生地などの廃棄物も出ます。服一着を作るにも多くの資源が必要となりますが、大量に衣服が生産されている昨今、その環境負荷は大きくなっています。

ウ 1人あたり(年間平均)の衣服消費・利用状況

手放す枚数よりも購入枚数の方が多く、一年間一回も着られていない服が一人あたり25着もあります。

エ 手放した後の服の行方

手放した服がリユース・リサイクルを通じて再活用される割合の合計は約34%となっており、年々その割合は高まってきていますが、まだまだ改善の余地はありそうです。

オ 捨てられた服のゆくえ

服がごみとして廃棄された場合、再資源化される割合は5%程でほとんどはそのまま焼却・埋め立て処分されます。その量は年間で約48万トン。この数値を換算すると大型トラック約130台分を毎日焼却・埋め立てしていることになります。

(2)ファッションと環境へのアクション

サステナブルファッションを実現していくためには、環境配慮製品の生産者を積極的に支援するとともに、生活者も一緒になって、「適量生産・適量購入・循環利用」へ転換させていくことが大切です。具体的には、以下の5つのアクションが挙げられます。まずはできることからアクションを起こしていくことが大切です。

[1]服を大切に扱い、リペアをして長く着る

[2]おさがりや古着販売・購入などのリユースでファッションを楽しむ

[3]可能な限り長く着用できるものを選ぶ

[4]環境に配慮された素材で作られた服を選ぶ

[5]店頭回収や資源回収に出して、資源として再利用する

事例:様々な連携の誕生について、「ジャパンサステナブルファッションアライアンス」創設、「サステナブルファッションの推進に向けた関係省庁連携会議」の開催等

サステナブルファッションを推進する様々な連携が生まれています。

「ジャパンサステナブルファッションアライアンス(JSFA)」は、2021年8月に11社で設立された企業アライアンスです。2022年4月時点、正会員19社、賛助会員23社が加盟しています。ファッション産業が自然環境及び社会に与える影響を把握し、ファッション及び繊維業界の共通課題について共同で解決策を導き出し、2050年に「ファッションロスゼロ」と「カーボンニュートラル」を目標に、サステナブルなファッション産業への移行を推進することを目的としています。定期的に会議を開催し、知見の共有、協働の取組、生活者との双方向なコミュニケーション、国内外の重要動向の先行把握、業界内の共通課題の改善を進めるとともに、関係省庁に政策提言を行うこととしています。

「サステナブルファッションの推進に向けた関係省庁連携会議」は、サステナブルファッションの推進に向け、2021年8月に消費者庁・経済産業省・環境省の共同で開催された会議体です。この連携会議の下、この3省庁は、事業者の取組の推進(環境配慮設計の推進・透明性の向上等)、消費者の行動変容等の実現、ファッションロスの削減を目指して、生産・流通から廃棄・循環までの各段階に応じて、事業者及び消費者の双方に向けた取組を計画的に進めるとともに、制度面を含めた課題の整理・検討を行っていくこととしています。また、3省庁は、JSFAに、パブリックパートナーとして参加しています。

コラム:2025年大阪・関西万博に向けて

2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)では、「いのち輝く未来社会のデザイン」をメインテーマとし、ポストコロナ時代の新たな社会像を提示していくことを目指しています。また、「未来社会の実験場」というコンセプトのもと、会場を多様なプレイヤーによる共創の場とすることにより、イノベーションの誘発や社会実装を推進しようとしています。

本コンセプトの具体化に向け、各府省庁の予算要求等を踏まえた現時点における取組・検討状況についてまとめた、「2025年大阪・関西万博アクションプランVer.1」が2021年12月に取りまとめられました。同アクションプランにおいて、循環経済への移行、地域脱炭素による地域課題の解決や住民の暮らしの質の向上、海洋プラスチックごみ対策、CLT(Cross Laminated Timber:直交集成板)の活用などといった取組が盛り込まれており、引き続き環境分野における大阪・関西万博に向けた取組を発信してまいります。

事例:持続可能な街づくり(独 フライブルグ市ヴォーバン地区)

ドイツ南西部の環境先進都市であるフライブルク市にあるヴォーバン地区は、持続可能な街づくりの先進的な事例として世界中から視察が訪れています。住民主導型で交通、エネルギー、自然といったあらゆる分野から都市計画が作り上げられ、カーポートフリーや屋上緑化、省エネ住宅仕様の義務化、再生可能エネルギーの活用等の10か条のソーシャル・エコロジーコンセプトが取り入れられた街です。

例えば、住宅地の人口5,000人、約2,200世帯の7割の住宅には駐車場がないカーポートフリーとなっており、自家用車を保有する住民は住宅街の端に設置された集合駐車場の権利を購入し使用しています。住宅街では、自転車の専用道路が整備されています。これにより駐車場のない公共道路は、子供や住人同士が交流を持つ空間となりました。また、既存の樹木や植生、地形を最大限に生かしており、既存の大木を残して可能な限り自然に近い形で植物を共生し、地域特有の自然条件に合致した多くの自然資源を街の中に取り込んでいます。

住宅の観点では、高断熱・高気密の省エネ建築様式が義務化されており、家々は採光性や気密性能を高める作りとなっているほか、最小限の暖房エネルギー消費で年中快適な室温を保つことができる住宅のみ普及しています。また、約7割の集合住宅が、入居希望者が共同で建設するコーポラティブハウスとなっており、住民間のつながりの形成に寄与しています。

エネルギーの観点では、市有林で盛んな木材生産で利用できない部分をチップに加工したものを燃料として熱を作りだし、これにコージェネ(熱電併給)を加えて発電をしています。作られた熱は各住宅に送られ、熱交換器を介して、暖房用の熱と給湯用の温水が得られる仕組みとなっています。

第3節 人の命と環境を守る

公害に係る規制から自然・環境保全を扱う機関として誕生した環境省にとって、人の命と環境を守る基盤的な取組は、原点であり使命です。その原点は変わらず、時代や社会の変化と人々のライフスタイルに応じた政策に取り組んでいます。

1 熱中症対策

気候変動の進行を踏まえ、社会全体で熱中症予防に取り組むことが重要です。「地域における熱中症対策ガイドライン(仮称)」の策定やモデル自治体事業の支援を行い、地域での総合的な熱中症予防対策を促進するとともに、社会が一体となって熱中症対策に取り組むことを目指します。

熱中症による全国の死亡者数は高い水準で推移しており、2021年夏の東京都23区のデータによると、約8割が65歳以上の高齢者であり、屋内で亡くなった方のうち約9割がエアコンを使用していませんでした。

エアコンについては、エアコン未設置の高齢者世帯等における熱中症予防対策として、エアコンの普及促進は喫緊の課題であり、初期費用なしのサブスクリプション(定額利用サービス)を活用したモデル事業を実施します。

さらに、「熱中症対策行動計画」(2022年4月改定)に基づき、「熱中症予防強化キャンペーン」(4月~9月)や「熱中症警戒アラート」を通じて、関係府省庁が一体となって熱中症対策を推進します。

「熱中症警戒アラート」は、2021年4月より全国で運用を開始しました。2021年は、全国53地域に計75日間発表し、全国の発表回数は延べ613回でした。2021年度の「熱中症警戒アラート」の認知度は全国で約8割であり、一定の認知度が確認されました。一方、例えば「熱中症警戒アラート」発表時に熱中症予防行動として「外出・屋外活動自粛」を実施している割合は4割未満と、全体としてまだ十分に高くはないため、熱中症予防行動のより一層の定着を目指します。

事例:道路灯のLED化による脱炭素の取組と絡めた熱中症対策(栃木県那須塩原市)

那須塩原市では、環境省の補助事業を活用し、市内412台の道路灯を、クラウド上での一元管理が可能なスマートLED道路灯に更新しました。本事業では、地域の脱炭素化の促進を目的に、LED化と遠隔調光による更なる省エネを行うとともに、道路灯の一部には日射量計や環境センサーを設置して気象データを収集し、太陽光発電量予測精度の向上を図ります。那須塩原市では、環境センサーで得られる情報を熱中症予防情報の精度向上にも活用し、2022年度より更にきめ細かな情報を市民へ発信します。

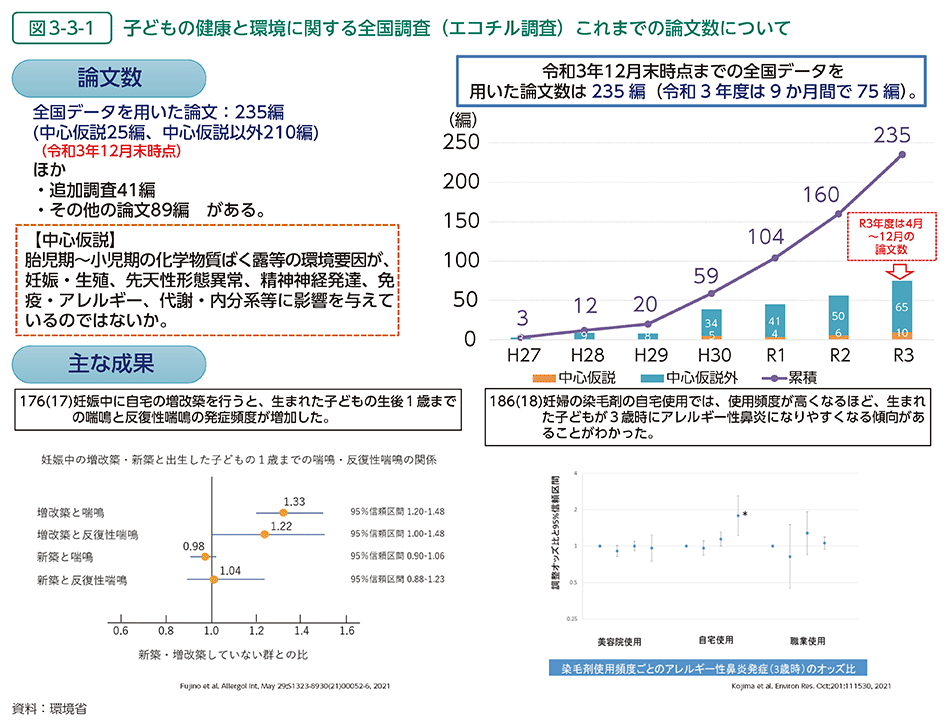

2 子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)

胎児期から小児期にかけての化学物質へのばく露が、子供の健康に与える影響を解明するために、2010年度から、全国で約10万組の親子を対象とした「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」を実施しています。協力者から提供された臍(さい)帯血、血液、尿、母乳、乳歯等の生体試料を採取保存・分析するとともに、質問票によって健康状態や生活習慣等のフォローアップを行っています。また、約10万人の中から抽出された約5,000人の子供を対象として、医師による診察や身体測定、居住空間の化学物質の採取等の詳細調査を実施しています。この調査は、国立研究開発法人国立環境研究所、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、全国15地域のユニットセンター等を主体として実施しています。エコチル調査の開始から10年が経過し、今までに約450万検体の生体試料が収集され、順次、化学分析等を実施し、質問票による子供の健康状態等に関する情報も蓄積しています。

これらの貴重なデータを基に発表された論文は、235本に上っています(2021年12月末時点)。例えば、妊婦の化学物質等のばく露と生まれた子供の体格やアレルギー疾患等との関連などについて明らかになっています(図3-3-1)。

また、2021年7月から「健康と環境に関する疫学調査検討会」を開催し、これまでのエコチル調査について総括を行い、2022年3月、エコチル調査の今後の展開等について報告書を取りまとめました。これからもエコチル調査を着実に実施し、現在及び未来の子供たちが健康に過ごせるようなより良い環境づくりを進めていきます。

3 化学物質対策

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号。以下「化学物質排出把握管理促進法」という。)の対象となる化学物質の見直しを行い、2021年10月に化学物質排出把握管理促進法施行令が改正されました。この改正施行令は2023年4月から施行され、化学物質排出移動量届出制度(PRTR制度)や安全データシート(SDS)制度の対象物質は今までの562物質から649物質となり、新たに対象となった物質には、国民生活にも身近な農薬や香料、界面活性剤に含まれる物質もあります。また、事業者からの届出は2024年度から実施されることとなります。新たな科学的知見等に基づいて追加された対象物質について、環境中への排出量等が把握されることにより、より適切な環境リスク評価ができるようになります。事業者による届出等が適切になされるよう、周知・広報等の準備を進めていきます。

出典:環境省